鳥獣被害対策 自治体事例|地区一丸で「サル追出し隊」活動、超音波スピーカー等で追払い、高精度の「一家まるごと捕獲」、データ活用で効果的な捕獲対策

.png)

いなべ市、津別町、新発田市、佐賀市の鳥獣被害対策自治体事例

野生鳥獣による農作物被害額は、164億円(令和5年度)と依然として高い水準にあり、営農意欲の減退、耕作放棄・離農の増加等、数字に現れる以上に深刻な影響を及ぼしています。そのため農林水産省では、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づき、現場に最も近い行政機関である市町村が中心となって実施する野生鳥獣に対する様々な被害防止のための総合的な取組を支援しています。

ここでは、自治体と連携するなどして鳥獣対策の普及・強化及び現場における効果的な鳥獣対策を推進し、鳥獣による農林水産業等に係る被害の軽減及び鳥獣を地域資源として利用し、農山村の所得向上等に資している取り組みを表彰する「令和6年度 鳥獣対策優良活動表彰」(農林水産省)における受賞者の取り組み、ICT機器等を活用した鳥獣被害対策の実証および他地域への横展開を実施する「スマート捕獲等普及加速化事業」(同)のモデル地区の取り組みを抜粋し、お伝えします。

今回はいなべ市、津別町、新発田市、佐賀市の鳥獣被害対策自治体事例を紹介します。

地区一丸で活動する「サル追出し隊」|いなべ市

三重県 いなべ市「坂本自治会」では、住民アンケートで課題を共有したことを契機に、鳥獣被害対策に取り組むための組織「サル追出し隊」を発足。農家組合、環境保全や集落協定の組織と連携しながら、侵入防止、捕獲、追払いに取り組み、農作物被害が軽減しました。さらに、意識が高まったことで緩衝帯整備や侵入防止柵の管理徹底につながり、安定した農業生産を実現しています。

被害金額(坂本地区)は、活動開始前の約80万8,000円(平成23年度)から約4万9,000円(令和5年度)に減少しました。

この取り組みは令和6年度の農林水産省「鳥獣対策優良活動表彰」被害防止部門(団体)で農村振興局賞を受賞しました。

新技術や対策を地区全体で共有

「サル追出し隊」は小字ごとに4班編成、30名(令和6年7月現在)からなり、年2回の総会で新技術や新たな加害獣への対策を共有し、「緩衝帯の設置・拡大」「侵入防止柵の除草作業省力化のためのノシバの造成」等を実施しています。

活動開始前の個々の農家による侵入防止対策ではサルの対策としては不十分でしたが、平成28年からサルの対策に有効な複合柵(金属柵+電気柵)の設置を開始し、現在では地区の農地の90%に設置しています。

いなべ市は関係住民に追い払いなどの対策を呼びかけており、市の生活情報サイト「ガッコム安全ナビ」で「サルの群れ情報」(https://www.gaccom.jp/safety/detail-1569821)をリアルタイムで配信しています。

令和5年から「サル追出し隊」は、いなべ市等の協力を得てドローンによる集団繁殖地の状況調査やサギ対策の研修会を実施し、間伐や組織的な追い払いにも取り組んでいます。数年前から集落内の林にアオサギが集団繁殖し、被害が増加していました。「サル追出し隊」によるサギ対策活動の結果、令和6年は営巣したサギはいませんでした。

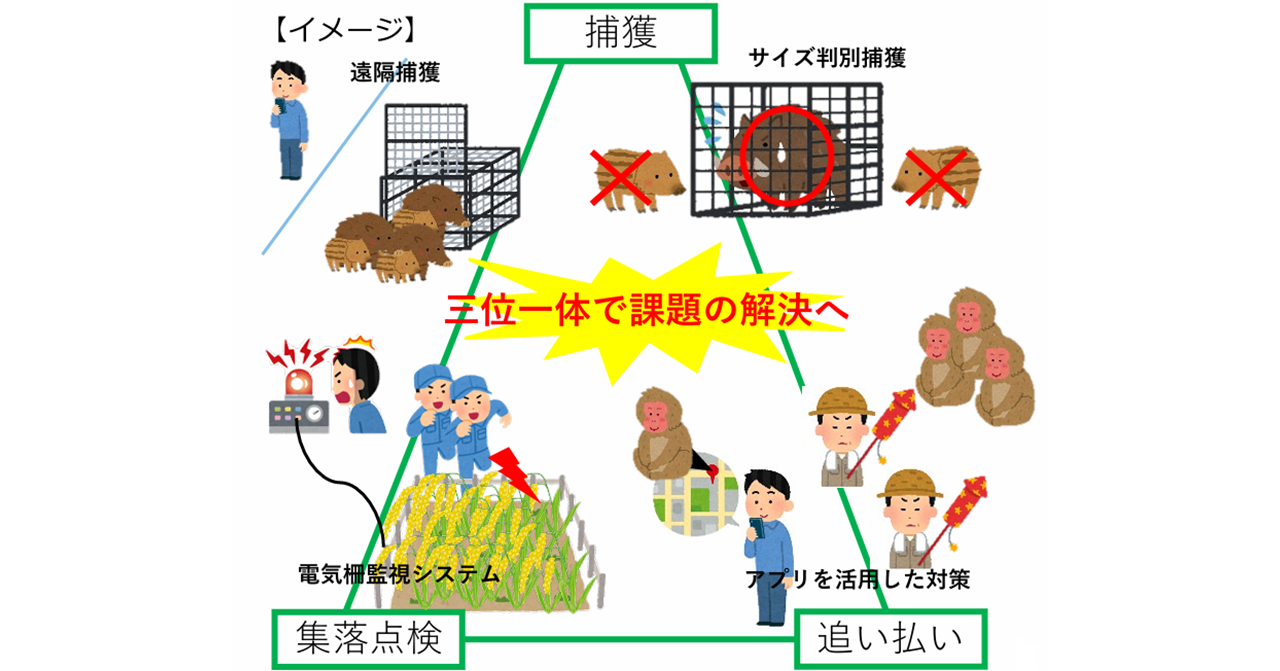

“三位一体”で推進

坂本地区の農家組合、「坂本環境を守る会」(多面的機能支払交付金組織)、「坂本集落協定」(中山間地域等直接支払組織)が連携し、侵入防止柵の維持・管理のルールを制定し、組織的に点検・補修・補強を実施するほか、組織的な追払いを実施しています。

また、総会等の活動に積極的に移住者を招待することにより、移住者が地区に溶け込みやすい場づくりを行い、隊員の確保を図っています。

地区の活性化にもつながる

鳥獣対策により安定して栽培・収穫可能となった野菜等を販売する日曜朝市が令和4年から住民の有志により定期的に開催されるようになり、地区の活性化につながっています。

.PNG)

超音波スピーカー等で追払い|津別町

北海道 津別町では、エゾシカについて、猟友会による捕獲及び畑の外周への防護柵の全町的な設置により、畑への侵入を防いできましたが、設置から約10~20年が経過した現在では、河川横断部等の地形的に防護柵が設置できない開口部からの侵入が相次いでおり、被害の防止に至っていない状況でした。

そこで、センサーカメラ、赤外線センサー、超音波スピーカー、捕獲通知機器(鳥獣被害防止総合対策交付金活用外の機器を含む)を活用し、超音波スピーカーによる忌避音発生装置で鳥獣と人のエリアの住み分け実現を進めています。

事業概要

鹿の忌避音を出力する超音波スピーカー、動きを感知し音を出すパッシブセンサーによる「慣れ」を生じさせない追払いの実証をしています。

追払い機器設置前にセンサーカメラで得られたシカの侵入ルート情報を、くくりわなの設置にも活用し、捕獲と侵入防止対策を複合的に実施。シカの警戒心を誘発させることに取り組んでいます。

この取り組みは農林水産省の「スマート捕獲等普及加速化事業モデル地区」に選定されており、モデル地区の普及範囲は、オホーツク管内の市町村、阿寒摩周国立公園周辺市町村です。

.PNG)

高精度の「一家まるごと捕獲」|新発田市

新潟県 新発田市では、近年、イノシシによる農作物被害が増加傾向にある上、市内養豚場では家畜伝染病も発生しており、イノシシ対策は喫緊の課題となっていました。加えて、捕獲を行う猟友会の高齢化や対策を行う中山間地域の人口減少などにより、人手不足といった課題も発生しており、限られたマンパワーの中でイノシシ対策を効果的に行っていくことが必要でした。

そこで、センサーカメラ、遠隔捕獲機器、サイズ判別捕獲機、電気柵監視システム、鳥獣出没等確認アプリを活用した捕獲等の鳥獣被害防止対策を進めています。

事業概要

イノシシ捕獲に遠隔操作捕獲機器等を活用し、幼獣のみの捕獲や学習個体の発生を防止し、精度の高い「一家まるごと捕獲」を実施しています。

また、行政、JA、市民がイノシシ・サルの被害・出没状況を投稿・確認できるアプリを導入し、各集落による迅速な自助・共助の対策を実施しています。

さらに、電気柵監視システムによる、柵管理の効率化と修繕の迅速化も進めています。

この取り組みは農林水産省の「スマート捕獲等普及加速化事業モデル地区」に選定されています。モデル地区の普及範囲は県内外(東日本)です。

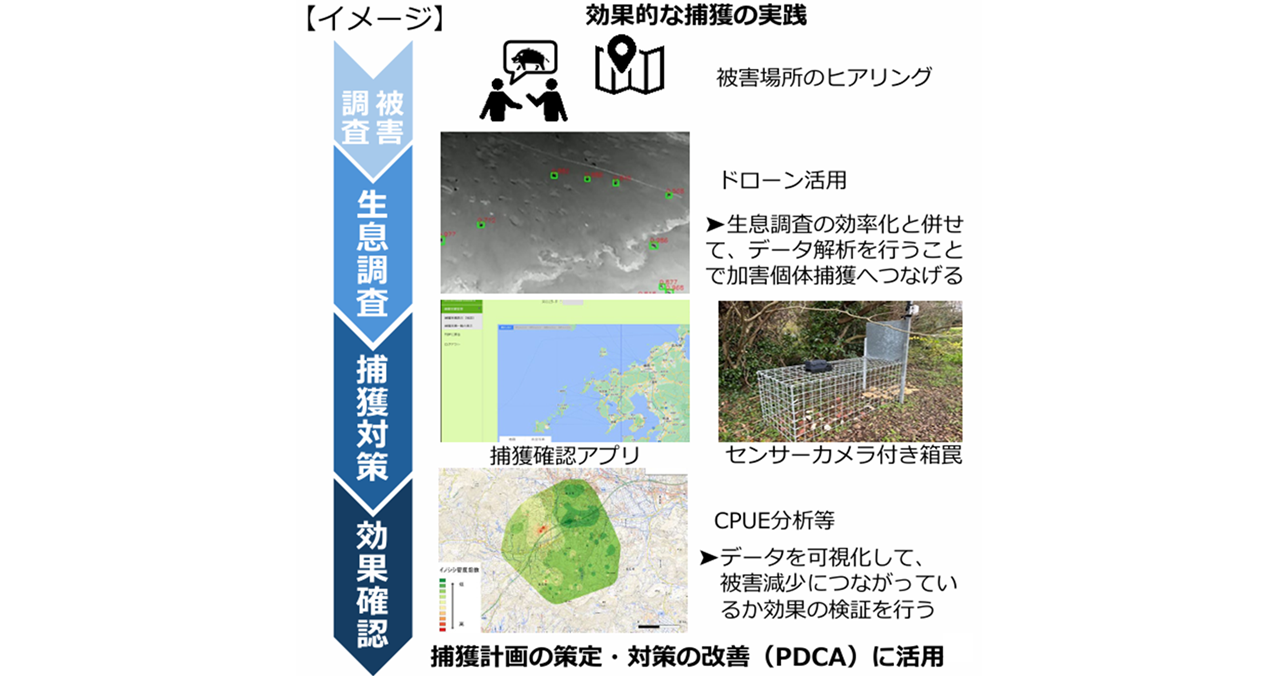

データ活用で効果的な捕獲対策|佐賀市

佐賀県 佐賀市では、令和元~5年のイノシシ捕獲頭数は、少ない年で1,300頭前後、多い年では2,700頭と年次格差が大きく、高く推移している一方でイノシシによる農作物被害額は、令和4年に減少した年があったものの、1,000万円前後で高止まりしているため、より効果的に農作物被害を減らすことが課題でした。

そこで、ドローン、センサーカメラ、遠隔捕獲機器、捕獲確認アプリを活用して加害イノシシの捕獲を進めるとともに、今後、高齢化による捕獲従事者の減少も懸念されることから、捕獲アプリ等によるデータを活用したより効率的で効果的なイノシシ捕獲対策を推進し、農作物被害軽減を図っています。

事業概要

イノシシの生息域との境界に当たる市内北部地域において、捕獲者の捕獲情報と要した日数を捕獲確認アプリで収集し、CPUE(捕獲効率=捕獲努力量当たりの捕獲数)の分析と捕獲場所の可視化を行うことで、メッシュ毎の生息数推定等を行い、これらを踏まえた被害減少のための捕獲計画の策定や対策の改善を実践しています。

さらに市内金立地区を先進モデル地区として、被害農地や柵の整備位置等の情報も地図上で可視化し、被害実態と捕獲状況を照らした、被害減少により効果的な捕獲計画策定や対策も実践しています。

また、可視化データを集落点検に活用し、柵管理や放任果樹の伐採等を効果的に実施しています。

〈参照〉

農林水産省「令和6年度 鳥獣対策優良活動表彰受賞者からの取組報告~坂本自治会『サル追出し隊』発表資料」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hyousyou_zirei/hyousyou/r6_05_mie.pdf

農林水産省「スマート捕獲等普及加速化事業 津別町」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hyousyou_zirei/attach/pdf/smart-2.pdf

農林水産省「スマート捕獲等普及加速化事業 新発田市」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hyousyou_zirei/attach/pdf/smart-7.pdf

農林水産省「スマート捕獲等普及加速化事業 佐賀市」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hyousyou_zirei/attach/pdf/smart-15.pdf