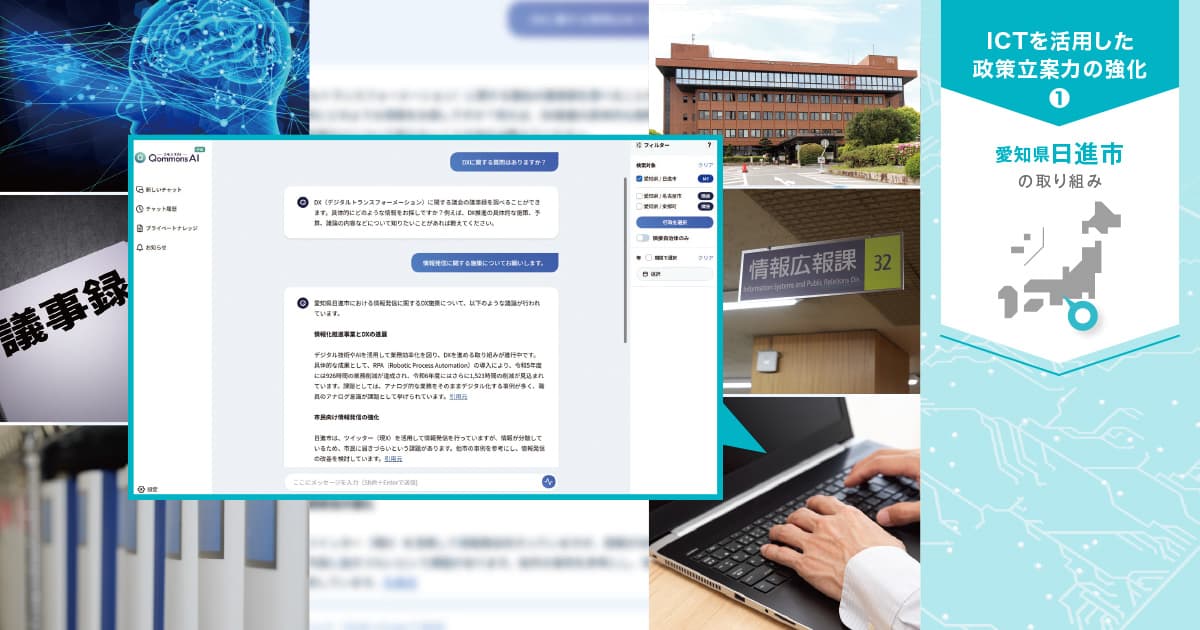

【自治体DX・自治体AI】行政文書を学習した即戦力AIが、政策形成を支える新たな基盤に

(QommonsAI・Surfvote / Polimill)

※下記は自治体通信 Vol.69(2025年10月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

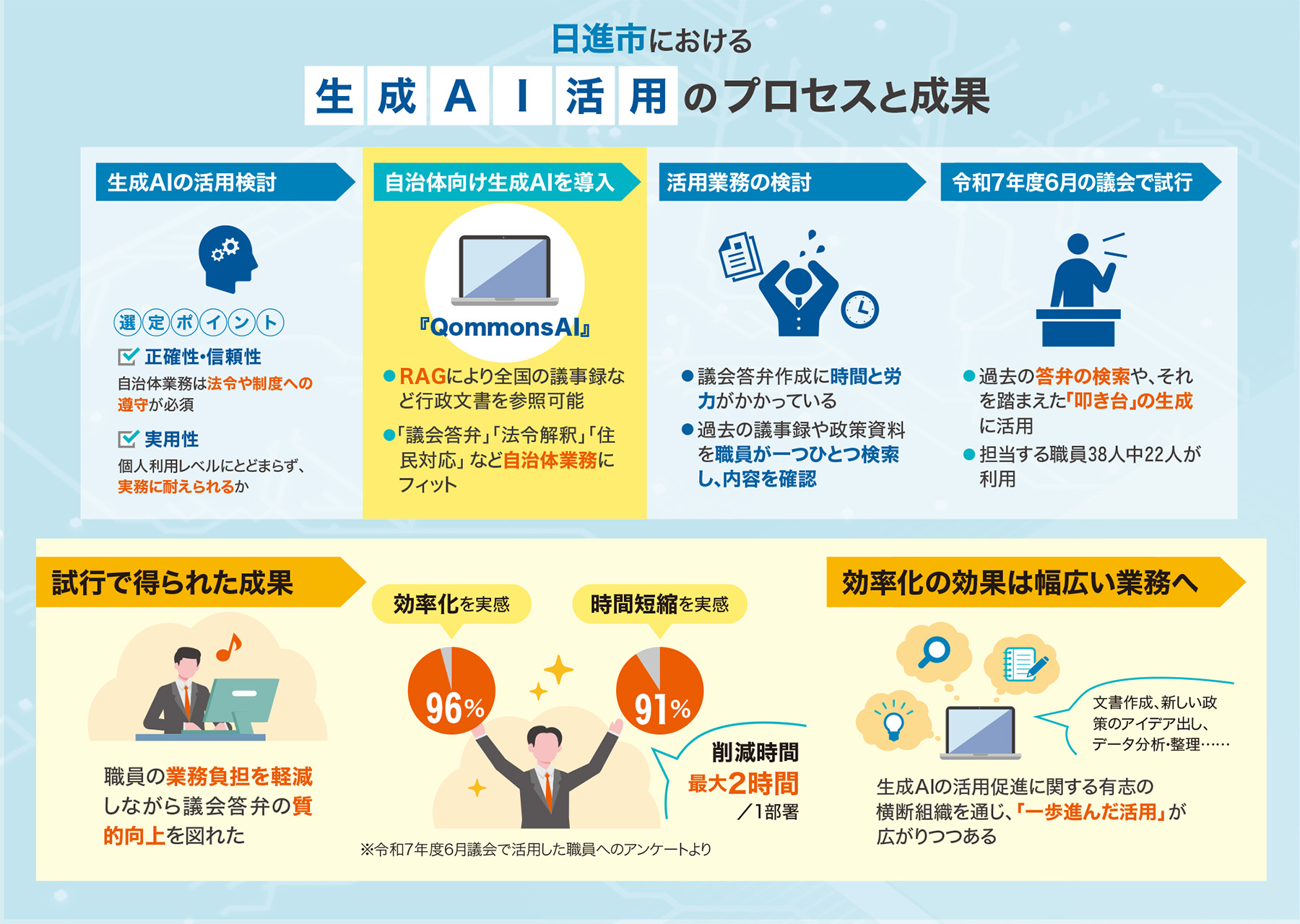

年々複雑化する社会課題に迅速かつ的確に対応するため、自治体には従来以上に高度な政策立案力が求められている。しかし、人手不足が進むなか、膨大な行政文書を精査しながら政策立案に取り組むのは容易ではない。そうした状況において、日進市(愛知県)では生成AIツールを活用し、行政文書を根拠とした信頼性の高い答弁や企画立案を実現し、政策形成の質向上に確かな手応えを得ているという。取り組みの詳細を、同市情報広報課の田中氏に聞いた。

いかに実務に耐えられるかを、生成AI導入要件として重視

―日進市が生成AIの活用にいたった経緯を聞かせてください。

庁内の職員不足や業務量の増大は多くの自治体に共通する課題であり、当市でも「業務効率化」は重要なテーマでした。「ChatGPT」の普及が加速した令和5年から生成AIの情報収集を本格化し、ほかの自治体や民間企業の事例を学ぶなかで活用の可能性を感じました。令和6年度には複数のツールをトライアルし、ツールベンダー10社以上へのヒアリングも行い、検討を進めました。

―検討の結果はいかがでしたか。

ドキュメントを読み込ませたり、プロンプトを入力したりするだけでは回答の精度が安定せず、実務には耐えられないケースが多いことがわかりました。たとえば、人事規程を用いた検証でも、誤答が一定割合で発生したのです。そこで、生成AIの本格導入に際しては、全庁で使える「実務に耐えうる正確性」を要件として重視しました。ただし、精度を担保するにはドキュメントの収集や前処理といったRAG*のつくりこみが必要で、自前で短期に行うには難度もコストも高いです。そうしたなか、ある自治体から紹介を受け、『Qommons(コモンズ)AI』という生成AIツールの存在を知り、関心をもちました。

―どういった点に関心をもったのですか。

RAGによって全国の自治体の議会議事録や行政文書を学習済みで、初期準備なしで実務に活用できる「即戦力」のAIである点です。開発元のPolimill社による研修など伴走支援体制も導入を後押ししました。無償プランがあり、庁内普及のハードルが低い点も魅力でした。活用シーンとしては、特に議会答弁での効果に期待しました。従来は過去の議事録や政策資料の検索や整合性の確認には膨大な時間と労力を要したうえ、議会答弁は一言一句に正確性が求められます。その点で、『QommonsAI』は効率化と精度確保の両面で有用だと考えたのです。令和7年度に導入し、6月議会で試行しました。

*RAG : Retrieval Augmented Generationの略。大規模言語モデルが外部の知識ベースから関連情報を取得し、その情報をもとに回答を生成する技術

議会答弁の作成準備、96%が「効率化した」

―試行においてはどういった成果が得られましたか。

各部署の議会対応担当職員38人にアカウントを配布し、そのうち22人が議会対応の準備に利用しました。使い方は、過去の答弁の検索と、それを踏まえた「叩き台」の生成が中心でした。利用した職員へのアンケートでは、96%が「仕事の効率が向上した」、91%が「時間が短縮した」と回答しました。1部署あたりの短縮時間については、「2時間」が3人、「1時間」が6人という具体的な成果も得られました。定性的にも、過去の答弁との整合性の確認や検索量の膨大さにかかる心理的負担が減り、作業への着手が容易になったとの声があがっています。政策形成を支える新たな基盤として、生成AIを活用できる可能性を実感しました。

―今後の活用方針を聞かせてください。

現在は、有志27人で横断的な組織を設置して、多様な業務での『QommonsAI』の活用を実証しています。導入当初は利用が一部のヘビーユーザーに限られていましたが、職員への支援体制を強化したことで利用が急速に広がり、文書作成やアイデア出し、Excelマクロの生成など幅広い業務に浸透しています。今後は、職員の業務効率化にとどまらず、政策や企画立案のあり方を進化させるツールとして、活用を広げていきたいと考えています。

これまでは、政策の信頼性を高めるプロセスである議会答弁に生成AIを活用した、日進市の取り組みを紹介した。和光市(埼玉県)でも、政策や企画の立案に向けた課題整理などのプロセスにおいて、生成AIの有用性を実感しているという。具体的な活用状況や成果について、同市デジタル推進課の上原氏と松本氏に詳しく聞いた。

複数のAIツールのなかで、応用的な活用の中核に

―和光市ではどのような経緯で生成AIの導入を進めましたか。

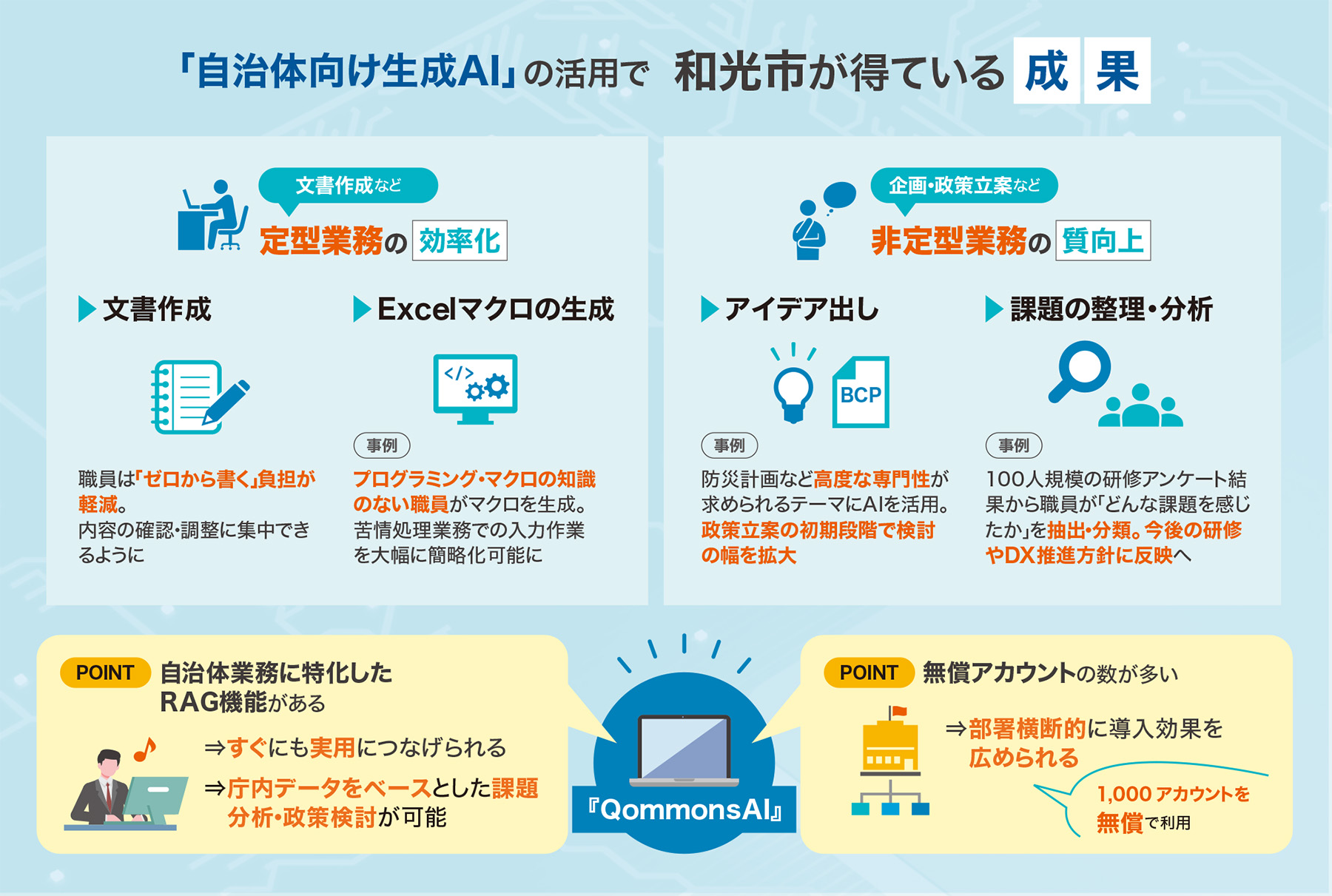

上原 当市は人口が増加傾向にある一方、人口規模に対する職員数が相対的に少ないため、行政サービスの維持・向上に向けた業務負担の軽減策が求められています。住民ニーズの多様化・複雑化や「2040年問題」を見据え、業務へのデジタル活用は不可欠と認識してきました。生成AIの有用性を以前から実感しており、令和5年10月の「デジタル推進課」発足を機に、導入検討を主導してきました。即時の予算計上は難しかったため、複数の無料ツールを導入し、令和6年にガイドラインを整備しました。そのなかで、応用的な活用の中核を担っているツールが『Qommons(コモンズ)AI』です。

―そう言えるのはなぜでしょう。

上原 RAGにより、行政文書のデータベースを参照できる仕組みがあるからです。加えて、「議会答弁」や「住民の問い合わせ対応」「法令検索」など行政向けのモデルが充実しており、すぐにも実用できる点が汎用的なツールとの大きな違いです。自治体向けの展示会でその存在を知り、当時100アカウントまで無償で利用できる点も決め手となり、令和6年11月から活用しています。

松本 具体的には、通知文や案内文といった文書の作成から、議会答弁の準備まで、定型・非定型を問わない業務で活用されています。さらに、各課職員の有志からなる「DX推進ワーキングチーム」では、文書の生成にとどまらない、一歩進んだ活用方法もどんどん生まれています。

AIが課題の整理を担い、職員は政策の判断に集中

―詳しく聞かせてください。

松本 ワーキングチームのアイデアコンペでは、プログラミング未経験の職員が『QommonsAI』でExcelのマクロを作成し、苦情処理業務の入力作業を自動化しました。「AI活用による専門業務の効率化モデル」として優秀作品に選ばれました。別の職員は防災計画のデータを読み込ませ、AIに素案や新たな視点を出させる活用法を提案。専門性の高い分野でもAIが計画の骨子づくりや課題の分析・整理を担い、職員が政策判断に集中できる可能性を示しました。我々デジタル推進課でも、100人分の研修のアンケート結果から課題や改善点を整理し、研修の振り返りや今後のDX推進方針を考える材料として役立てています。

―今後、どういった方針で活用していきますか。

上原 『QommonsAI』は無料枠が1,000アカウントまで拡大されたため、全職員への個別配布を決定しました。生成AIは「秘書のような身近なサポート役」として活用できるツールです。なかでも、『QommonsAI』は、行政知識を備え、いつでも相談に乗ってくれる、職員一人ひとりの「デジタル秘書」として活用できる存在です。デジタルが苦手な職員にも「自分でも使える」という成功体験を提供することでDXマインドの定着を図り、政策立案や住民サービスの向上につなげていきたいと考えています。

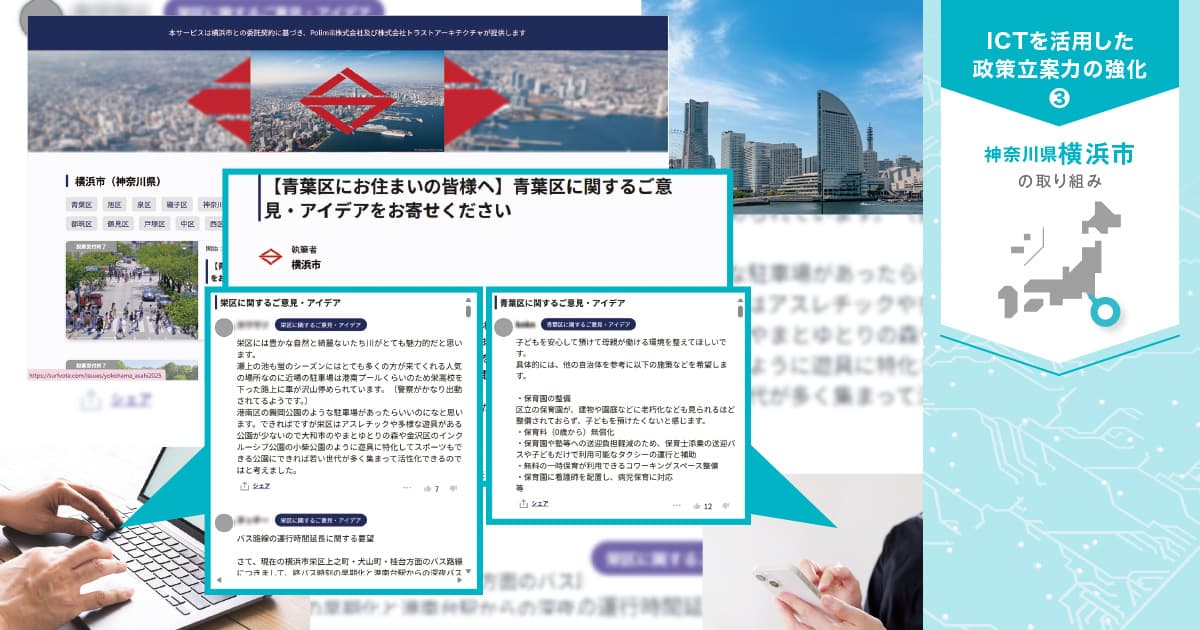

ここまでは、生成AIを活用し、政策や企画の効率的な立案につなげようとする自治体の取り組みを紹介してきた。ここでは、政策の妥当性と実効性を高めるために重要な住民からの意見収集としてデジタルツールを用いて成果を得ている横浜市(神奈川県)を取材。同市広聴相談課の佐野氏に、取り組みの詳細と具体的な成果について聞いた。

市民同士の意見交換を経て、議論が深まる仕組みを模索

―横浜市では、どのように市民の意見を収集してきましたか。

市民が自由に意見・要望を伝えることができる提案制度をはじめ、約5,000人の登録者を対象にしたインターネットアンケートなど、多様な手段で意見収集を行ってきました。それぞれに一長一短があり、たとえば、自由提案型は施策ごとに必要な意見を集めにくく、インターネットアンケートは登録者が市政に関心の高い50代中心の年齢構成のため、調査対象が限定的になるという課題がありました。こうした課題への処方箋として、本市ではデジタルプラットフォームの活用を検討してきました。

―検討においては、どういったことを重視しましたか。

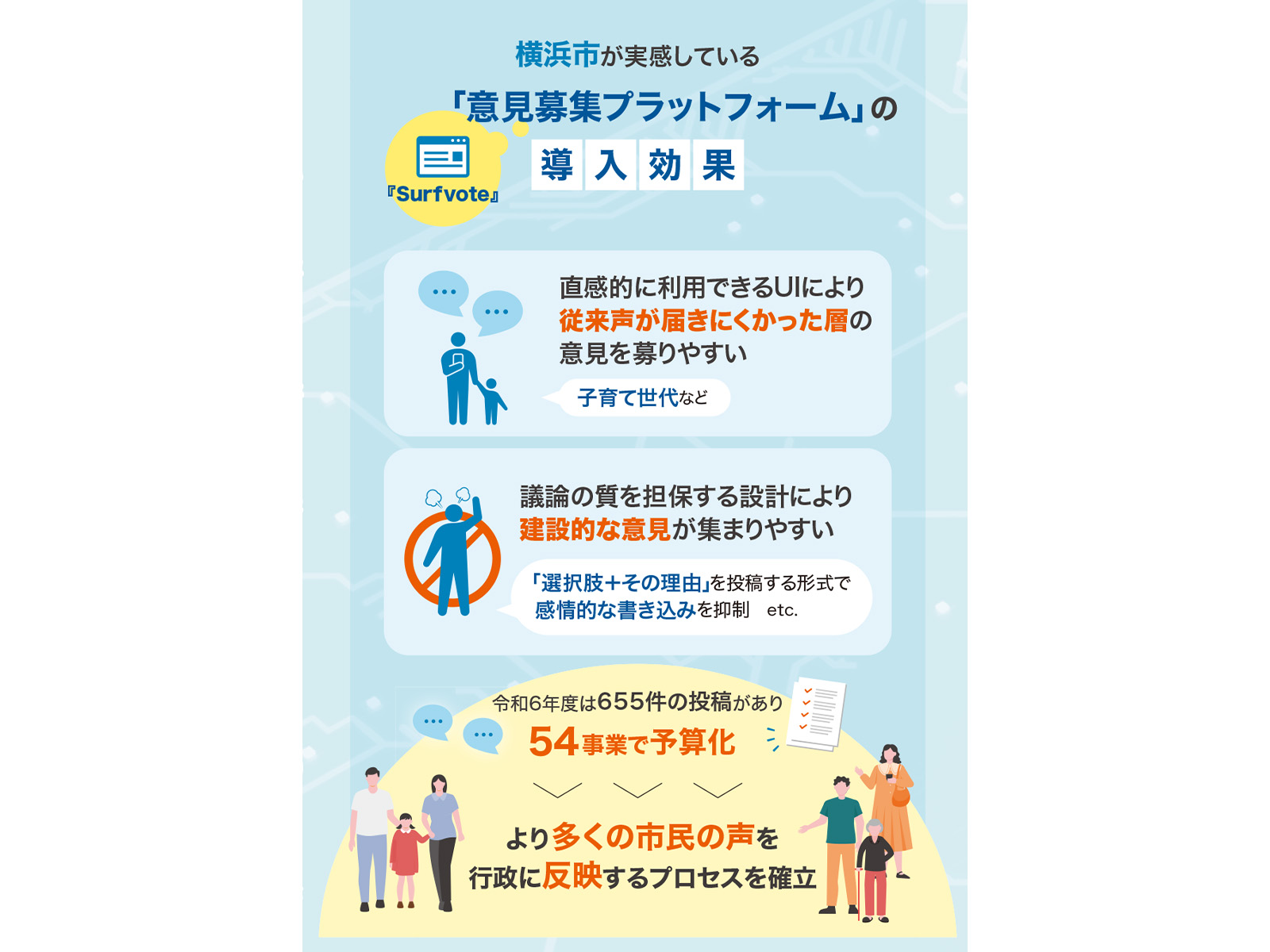

本市は市民目線に立って多様な声を聞き、市民の実感に基づく政策運営を目指しています。導入に際し、まずは「多様な層が気軽に意見交換できる場」になることを重視しました。その目的は、訴求したいターゲット層に確実にアプローチして意見を収集し、施策の参考としていくことにあります。検討の結果、令和6年の指名競争入札を経てPolimill社の『Surfvote(サーフボート)』の導入を決定しました。これは、特定のテーマに対して意見を投稿できるWebツールで、同年度から18の行政区で活用を始めました。

市民から寄せられた声が54事業で予算化

―導入効果はいかがですか。

オンライン上での意見募集の特徴から、従来は声が届きにくかった30~40代の参加が増えました。また、建設的な意見も集まりやすくなりました。『Surfvote』には、他者からの評価が高い意見が上位に表示される機能が備わっているため、他者の投稿を参考に意見を修正して再投稿する動きも多く見られ、議論の質が高まっていると感じます。多様な層の当事者の声を聴き、施策の参考にできるようになった点は大きな変化です。

―具体的に聞かせてください。

令和6年度は655件の投稿があり、54事業で予算化されました。ある区では、「区役所に子どもがおやつを食べられる場所がほしい」などの声を受け、区役所内に誰でも安心してひと休みできる「いい場所」の整備が始まりました。別の区では、マンション防災に関する声をもとに、管理組合や自治会向けのガイドブック策定等が進んでいます。今後も最適なテーマ設定や施策への反映方法を探りながら、市民の声を聴くための、従来実施していなかった新たな手法に挑戦し、市民の実感に基づく施策につなげる仕組みを築いていきます。

―政策立案をめぐる自治体の課題はなんですか。

住民の意見の収集では、意見提出者が偏りがちなほか、感情的な投稿による議論の分断などがあげられます。さらに職員は、業務が増大するなか、政策を検討したり施策化につなげる人的リソースが不足しています。本来、人間の判断が要となる政策立案ですが、その前工程にはIT活用の余地が大きいと考え、当社では『Surfvote』と『QommonsAI』を提供しています。

―詳しく聞かせてください。

『Surfvote』は直感的なUIで住民参加を促し、従来拾いにくかった層の声を拾えます。投稿は評価に応じて順位が変わり、建設的な意見が上位に示されます。他者の意見を参考に修正もでき、緩やかな合意形成が進みます。個人への返信をなくして炎上を防ぎ、生成AIがコメントに寄り添い論点の整理を助けます。『QommonsAI』は行政文書や法令、制度をベースにした自治体行政向けの生成AIで、『Surfvote』と組み合わせれば、意見の収集から分析、施策化、再度の意見募集まで、政策立案のPDCAサイクルを回せるのです。

―自治体に対する今後の支援方針を聞かせてください。

『Surfvote』は、住民が「意見が施策に活かされた」と実感する参加体験と成功体験の創出を目指して開発したツールです。これにより、住民発の合意形成を促し、自治体の政策立案を支援します。『QommonsAI』は1,000アカウントまで無償提供し、自治体の規模や予算に左右されず公平に使える環境を整えました。ぜひご連絡ください。

| 設立 | 令和3年2月 |

|---|---|

| 事業内容 | 『QommonsAI』『Surfvote』の開発・運営 |

| URL |