【都市整備・公共交通】「バス停DX」による利便性向上で、持続可能な地域交通の展望が開けた

(スマートバス停 / YEデジタル)

※下記は自治体通信 Vol.67(2025年7月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

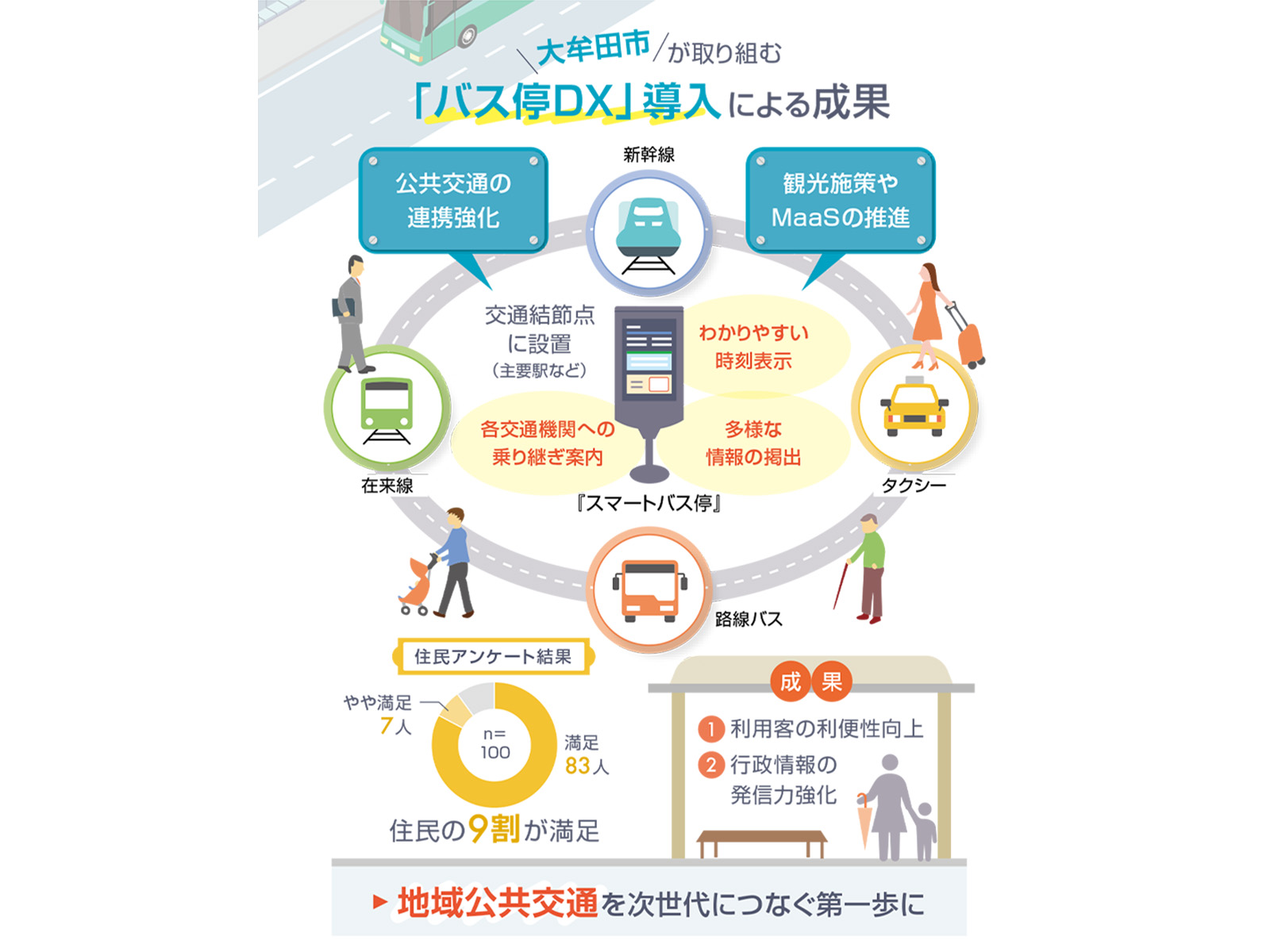

少子高齢化やコロナ禍の影響によって、地域公共交通を支えるバス路線の維持に苦心する自治体は多い。そうしたなか、大牟田市(福岡県)では、交通結節点となる主要駅で、バス停の時刻表にデジタルサイネージを導入し、その利便性向上と、路線バスの利用促進を図る「バス停DX」を進めているという。同市が取り組む交通施策の詳細と成果について、同市市長の関氏と、同市と連携してバス路線の維持に取り組む西鉄バス大牟田代表の大石氏に話を聞いた。

コロナ禍で減少した乗客が、いまも戻りきっていない

―市内の公共交通をめぐり、どのような課題を抱えていましたか。

関 当市の公共交通は、西鉄・在来線・新幹線の3つの鉄道と、大牟田駅を拠点に放射状に広がる路線バスによって、その人口カバー率*は約8割におよび、周辺自治体と比べても充実しています。しかし、少子高齢化の進展や運転士不足に加え、コロナ禍での乗車人員減少により、交通事業の維持には補助金に頼らざるを得ない状況です。

大石 当社の輸送人員は、昨年度117万人を超え、各地区から中心部までの日常的な移動手段として利用されています。一方、現在の収益*は、コロナ禍前の84%にとどまり、市民の利用実態に合わせた減便や、乗務員の待遇改善を図る原資とするための運賃改定に踏み切るしかありませんでした。

―そうした課題解決に向け、どのように取り組んでいますか。

関 当市では令和4年度に「地域公共交通計画」を策定し、「誰もが安心して移動できる持続可能な公共交通サービス体系の構築」を基本理念に、取り組みを強化しています。たとえば、既存バス路線でカバーしきれない交通空白地域では「生活循環バス」や「乗合タクシー」事業を支援しています。そのうえで、既存バス路線の利用促進に向け、県や周辺市と連携したMaaS*や、路線バスを活用した観光施策にも取り組んでいます。

大石 この取り組みには、路線バスとほかの交通機関との乗り継ぎやすさなど、交通結節点の利便性向上が必要と認識していました。その折、デジタルサイネージ式の『スマートバス停』を知り、官民で導入を検討した結果、バスの接近情報や時刻表、路線図の一体表示に加え、バスと電車の乗り継ぎ情報表示が交通結節点の利便性向上に資すると判断。県の補助金を活用して令和7年4月に大牟田駅と新大牟田駅の計4ヵ所で設置しました。

*人口カバー率 : 鉄道駅から800m、バス停から300mの範囲内にある人口を、総人口で割った値のこと

*令和7年度と平成31年度との比較値

*MaaS : 「Mobility as a Service」の略称。複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを組み合わせて検索・予約・決済などを一元化するサービスのこと

住民の90%が「満足」と回答

―設置後の成果はいかがですか。

大石 導入後の利用者アンケートで、「満足」と回答した人が90%に達し、想定以上の評価を得られています。「バスの現在地がわかる」「字が見やすい」との回答が多く、交通結節点における利便性向上に効果があったと捉えています。

関 同時に掲出した市政情報が市民に見られていたことにも手応えを感じています。市政情報に触れる機会が増えれば、施策などへの理解促進につながるからです。さらに観光情報などの掲出による市の魅力発信にも期待しています。

―持続可能な公共交通に向けた今後の展望を聞かせてください。

大石 今後もバス停の利便性向上に努め、中心部の大牟田駅と新幹線が停まる新大牟田駅間の導線強化を図ります。また、子ども向けイベントなどを通じた未来の運転士育成など、多角的な視点で公共交通の維持・確保に取り組みます。

関 当市においてバス路線は市民生活に不可欠です。新技術を導入するにも地域と市民の便益を最優先で考えなくてはなりません。その点、『スマートバス停』導入は、市民が納得できる「地域に根ざしたDX」の好事例になったと感じています。こうした事例を重ね、市民生活に資する公共交通の整備を官民一体となって推進し、「誰もが安心して移動できる」持続可能な公共交通の実現を目指します。

大牟田市は、交通空白地域等でのコミュニティバスなどの事業支援、複数の交通事業者が連携したMaaS事業への参画など、多様な交通施策を打ち出しています。こうした取り組みでは、ほかの交通機関との乗り継ぎなどをスムーズにする「情報案内」が利用促進のカギを握ります。その点、当社が特許を取得した『スマートバス停』の「デジタル時刻表」は、バス運輸規則である時刻表の掲示義務に準拠したかたちで、発着2時間以内のダイヤを拡大表示し、ほかの曜日・時間帯のダイヤを縮小表示するなど、利用者が「真に必要とする情報」だけをわかりやすく掲出できます。さらに、イベント期間に限った乗り継ぎ案内なども事業者がシステムを操作するだけで容易に表示可能なので、観光イベントやMaaS事業でも活用できます。こうした時宜を得た情報掲出なら、利用者が「使いやすさ」を実感しやすく、路線バスの利用促進も期待できます。当社はこの『スマートバス停』を通じ、路線バスの維持・確保を支援して次世代につながる地域公共交通を支えていきます。

設立/昭和63年2月 資本金/4,300万円 売上高/4億2,500万円(令和7年3月期:連結) 従業員数/44人(令和7年3月末現在) 事業内容/一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業 URL/https://www.nnr.co.jp/bus_omuta/

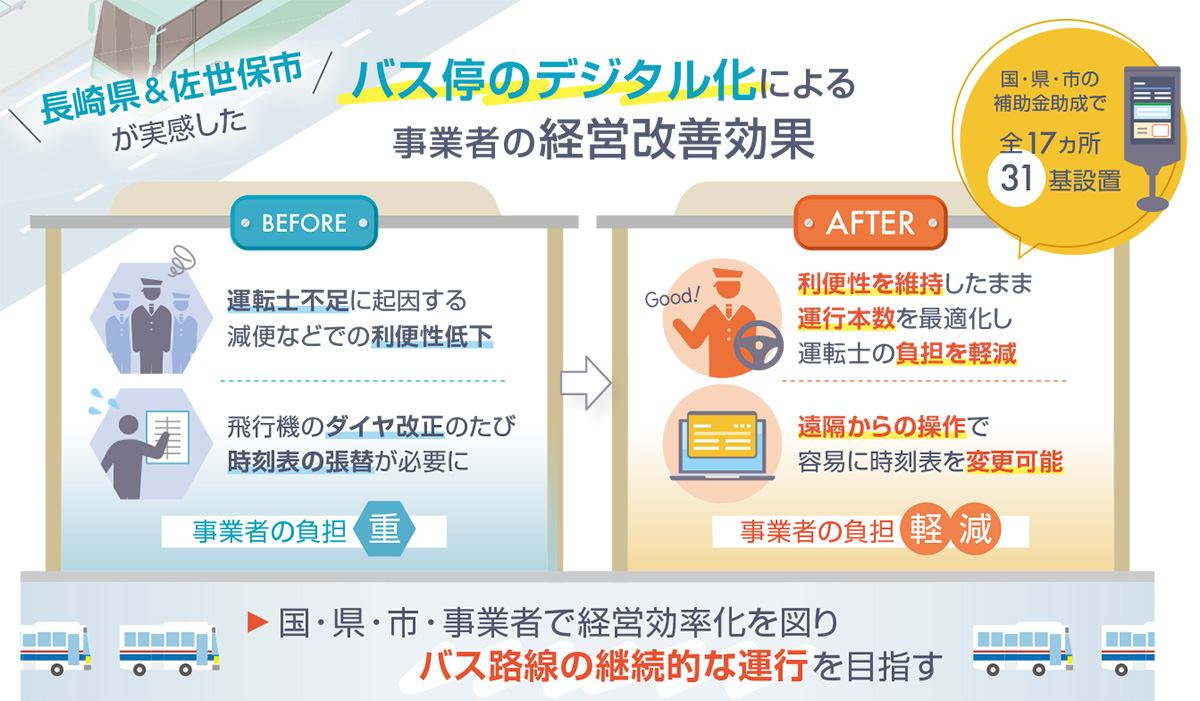

全国各地でバス事業者が経営難に直面しており、各自治体ではその支援に力を入れている。佐世保市(長崎県)でも、深刻な運転士不足や利用者の減少を受け、バス事業者との協議のもと運行本数の最適化などに取り組み、事業者の経営支援の一環として、県とも協力してバス停のデジタル化も進めているという。この取り組みがどう経営支援につながるのか。協働する長崎県の鳥居氏、佐世保市の吉永氏、バス事業者の庄司氏に詳細を聞いた。

深刻な運転士不足により、バス路線の再編が必須

―なぜバス停のデジタル化を推進しているのでしょう。

吉永 当市では、バスの交通手段分担率が約11%と、ほかの類似自治体と比較しても高く、市民にとって生活に欠かせない交通機関として利用されています。しかし、近年は、運転士の高齢化による離職が相次ぎ、人材不足が深刻化しています。また、令和6年度の「改善基準告示*」の適用もあり、従前のダイヤや運行本数の維持が困難になってきました。そこで、地域公共交通計画では、需給バランスに応じた運行本数の最適化や路線の再編とあわせ、利用者の利便性向上に資する取り組みとして、デジタル活用による利用促進も図ることとしています。

庄司 市の計画を受け、当社ではバスの運行が重複していた区間での本数を見直し、主要バス停でほかの路線に乗り継げるようなダイヤを設定して路線の最適化を図っています。それに伴い、乗り継ぎの待合時間短縮といった利便性向上の取り組みも必要になりました。そのなか、『スマートバス停』を知り、見やすいデジタル時刻表や乗り継ぎ案内表示などが、市と当社の狙いに合致すると考え、令和5年3月の佐世保駅前を皮切りに、令和7年3月までに全17ヵ所31基を設置しました。この規模で導入できたのは、県や市の支援によるところが大きかったと感じています。

―長崎県では、どのような支援を行ったのでしょうか。

鳥居 当県では、令和3年度から国の補助事業と連携し、公共交通のデジタル化を推進してきました。これまで、利用者の利便性向上を図る取り組みや、DXを活用した経営効率化と生産性向上を目的に支援を行ってきました。これらの支援を活用して設置された『スマートバス停』では、リアルタイムでの運行情報の表示により利用者の利便性が向上するとともに、事業者の業務効率化にも寄与すると考えています。

*「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の略称

遠隔で時刻表を変更でき、現地での張替作業が不要に

―どういうことでしょう。

庄司 まず『スマートバス停』は、遠隔操作で時刻表を変更できるため、重荷だった時刻表の張替作業が不要になります。たとえば、長崎空港線は、片道で約90分かかるうえ、1ヵ月に1度ある飛行機のダイヤ変更に合わせて、バスダイヤも変更しなければならず、従前は担当者が半日かけて行っていました。そこで、令和7年3月に同路線に『スマートバス停』を設置しました。こうしてノンコア業務の負担を軽減し、限られた人材の業務をコア業務に集中させ、効率化を図ることができています。

―今後、『スマートバス停』をどう活用していきますか。

吉永 『スマートバス停』で一般広告の掲出なども可能になれば、事業者の直接的な収入増も見込めると考えられます。景観条例などとの折り合いをつける必要はありますが、市としてもバス事業者の経営改善は喫緊の課題として捉えていますので、できる限り導入の効果を拡大できるような支援にも取り組んでいきたいですね。

鳥居 公共交通は、多くの県民に利用されて初めて維持が図れるものであり、そのためには広く「バスを利用したい」と思ってもらえるような環境づくりが肝要です。こうした観点からも、県・市・交通事業者が一体となり、『スマートバス停』をはじめとした「公共交通のデジタル化」を推進していきたいと考えています。

当社の『スマートバス停』は、多様なタイプをラインナップしており、地域の特性に合わせた運用が可能です。長崎空港線の導入事例では、利用者の少ないバス停に設置コストの低い「Type-D」を設置し、遠隔地における時刻表の張替作業を不要にして、事業者の業務量削減を実現しました。この「Type-D」は、省電力型でディスプレイサイズも小さく、離島や山間部といった、現地での時刻表の張替が困難な地域への設置拡大にも適しています。過去には、路線内すべてのバス停を「Type-D」にすることで、1回の時刻表変更に要する時間を96%削減した事例もあります。このように「バス停DX」を全域に拡大できれば、バス事業者の従業員が本来業務に集中できる環境となり、経営改善の効果が高まります。さらに、当社は『スマートバス停』を広告媒体として収益化する取り組みでも、事業者の増収を支援しています。全国23都道府県での豊富な導入実績をもとに、地域のニーズに沿った伴走支援をしていますので、ぜひお声がけください。

設立/大正9年2月 資本金/9,500万円 売上高/49億円(令和6年3月期) 従業員数/441人(令和6年3月末現在) 事業内容/一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業など URL/https://www.bus.saihigroup.co.jp/

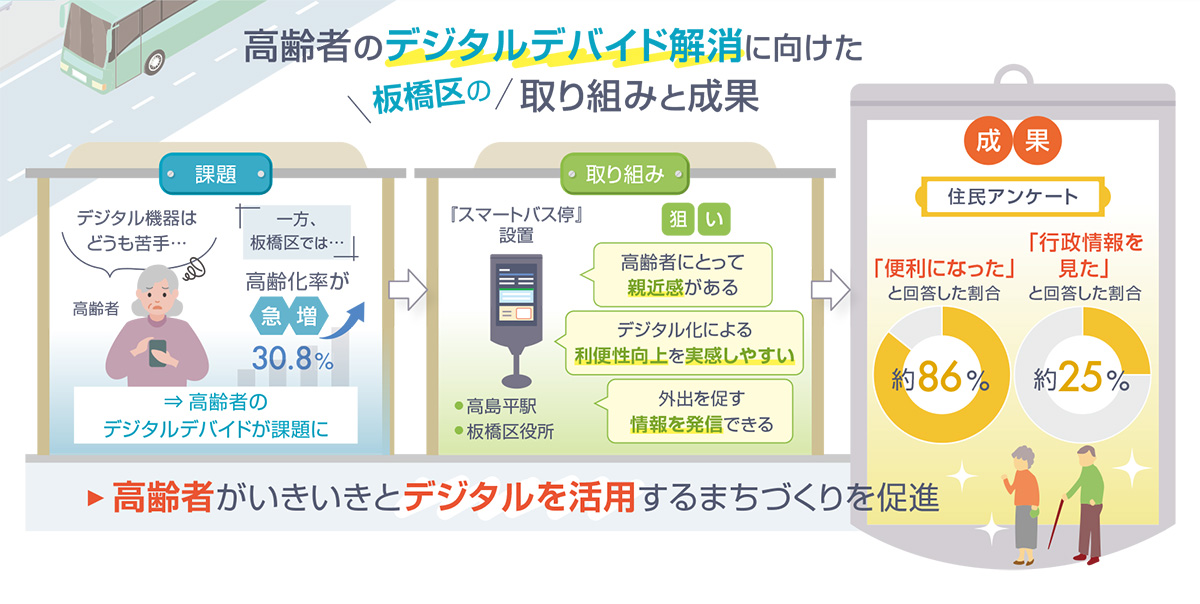

昨今、社会のデジタル化が急激に進む一方で、スマホなどを使いこなせない高齢者は多く、自治体でも高齢者がデジタルに親しむための施策を打ち出す事例が増えている。そうしたなか、板橋区(東京都)では、バス停のデジタル化で、高齢者のデジタルに対する親近感を増進させる実証事業を実施。その効果を実感しているという。いったいなぜバス停に着目したのか。その背景と理由を同区の佐々木氏と柴田氏に聞いた。

デジタル化に取り残される高齢者への対策が必要だった

―『スマートバス停』の実証に至った背景を教えてください。

柴田 当区は高齢化率が東京都区部の平均を上回っており、特に高島平地区は、高齢化率が30.8%*と区内でも突出しています。一方で、社会全体では多様なサービスでデジタル化が進展し、当区でも「書かない窓口」やデジタル地域通貨などを導入していますが、デジタルに対する抵抗感が強い高齢者は、いわゆるデジタルデバイドが生じて、社会に取り残されてしまう懸念がありました。

佐々木 さらに、高齢化に伴って問題となるのがフレイルの増加です。フレイルは高齢者が要介護に至る前段階とされており、その予防は介護予防にもつながるとして近年重視されています。このフレイル予防には「外出促進」も効果があるとされ、交通施策で貢献できないかと考えていました。対策を模索するなか『スマートバス停』を知り、高齢者のデジタルデバイド*解消とフレイル予防への効果を期待し、導入の検討を開始しました。

―なぜ「バス停」に注目したのでしょう。

柴田 区では従前から高齢者に向けたスマホ相談会などデジタルデバイド解消に向けた取り組みを実施しています。そうしたなか、高齢者が生活の足として利用する身近な存在であるバス停を『スマートバス停』にすれば、デジタル化された掲示板を必ず目にするため、高齢者が使いやすさを感じて、デジタルに興味を抱く「入口」になり得ると考えました。

佐々木 加えて、『スマートバス停』には多様な情報を掲出できるため、ここで高齢者の興味を引くようなイベント情報などを発信すれば、外出促進にもつながり、フレイル予防の一助になると判断しました。そこで、都の補助金を活用した「デジタルを使いこなす『元気』高齢者育成事業」の取り組みの1つとして、バス事業者である国際興業の協力を得て、令和5年12月から高島平駅で『スマートバス停』の実証を開始しました。

*「令和6年 敬老の日にちなんだ東京都の高齢者人口(推計)」、「板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画2026」

*デジタルデバイド : インターネットやコンピュータといった情報技術を使いこなせる人と、そうではない人との間に生じる社会的な格差のこと

外出機会の創出にも手応え

―結果はいかがでしたか。

柴田 設置から約1年後に実施した利用実態調査では、『スマートバス停』の利便性について、「便利」と回答した人が8割を超え、自然にデジタルと接する「入口」として、デジタルに対する抵抗感を和らげる良い機会になっていると感じています。また、当区が掲出している行政情報を見たと回答した割合も約25%に達し、なかには「この情報を見て、イベントに参加した」という人もいたことから、外出機会創出の面でも一定の成果があったと実感しています。

―今後の方針を教えてください。

柴田 この『スマートバス停』の発信力を活用し、スマホをかざすと恐竜が目の前で動いているかのようなAR技術を体験できる区立熱帯環境植物館のPRを行っています。こうした施設の活用も含め、高齢者を対象とした他部署の事業と連携することで、高齢者がデジタルによって楽しく外出できる仕組みをつくり、デジタルデバイドの解消につなげていきたいです。

佐々木 令和7年3月には『スマートバス停』の効果拡大を期待し、板橋区役所の前にも設置しました。今後は設置した2ヵ所の効果と、設置場所や行政情報の見直し、災害時の防災・災害情報掲示の必要性といった課題について、国際興業と連携して検証を進め、高齢者がいつまでも元気に暮らせるまちづくりに貢献していきます。

移動手段が限られる高齢者にとって、バスは身近な生活の足として貴重な存在です。一方、アナログの時刻表は「文字が小さく見づらい」と感じている高齢者も少なくありません。その点、『スマートバス停』は、過去の導入事例でも高齢者に「文字が大きくて見やすい」と評価されており、デジタル化の恩恵を実感しやすい点が特徴です。加えてバスは、ほかの交通機関に比べて待合時間が長くなりやすく、結果的に停留所で掲出された情報を視認される回数が増え、PR効果も高まります。板橋区では、バス停の情報掲出がイベント参加につながった例も出ています。このように「見やすさ」と「PR効果の高さ」を備えた『スマートバス停』は、いわば「情報ステーション」として活用でき、その情報を通じて住民の行動が変容する契機にもなります。高齢者へのアプローチにお悩みなら、当社にご相談ください。

| 設立 | 昭和53年2月 |

|---|---|

| 資本金 | 7億4,900万円(令和7年3月1日現在) |

| 売上高 | 199億4,400万円(令和6年度実績:連結) |

| 従業員数 | 692人(令和7年3月1日現在) |

| 事業内容 | IoTソリューション、ビジネスソリューション、サービスビジネス |

| URL |

%20(1).png)