【電子契約・電子署名】電子署名の活用拡大でDXをけん引し、職員が力を発揮できる環境をつくる

(GMOサイン行革DX 電子契約 / GMOグローバルサイン・ホールディングス)

.png)

※下記は自治体通信 Vol.70(2025年11月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

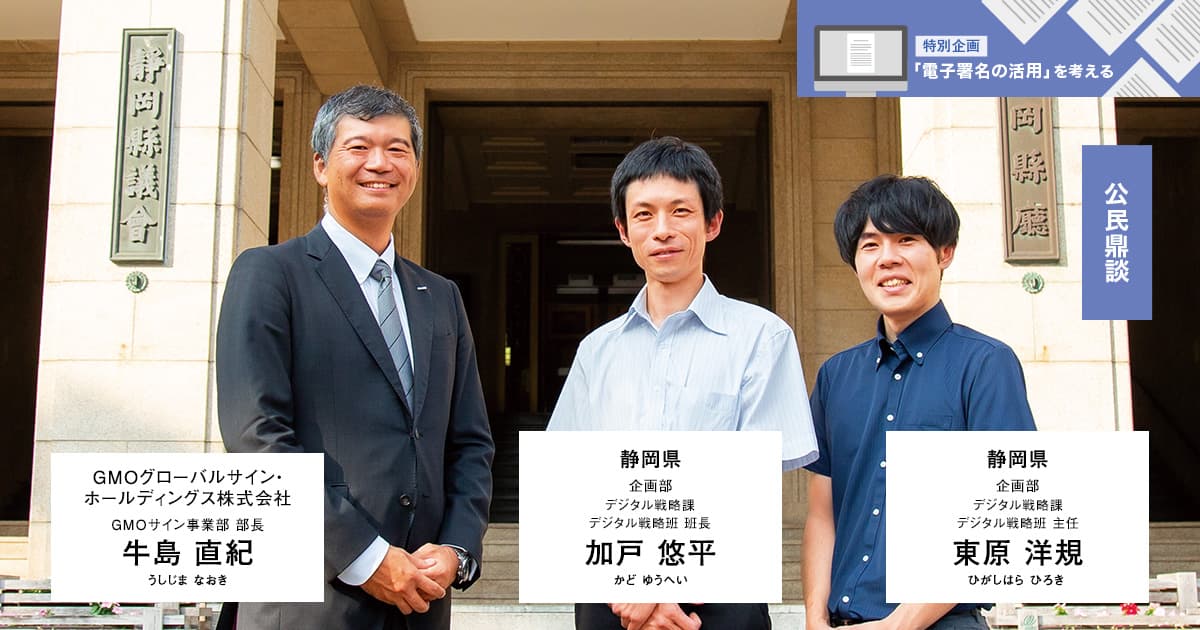

各自治体が行政のデジタル化を進めるなか、その効果を広く民間企業や地域全体に波及させる手段として、「電子契約」の導入が各地で進んでいる。静岡県もそうした自治体の1つである。同県では、令和4年3月に策定した「ふじのくにDX推進計画」に基づき、「行政のデジタル化」に向けた第一歩として、電子契約の導入に取り組んだ。ここでは、この取り組みを主導した同県デジタル戦略課の加戸氏、東原氏と、この取り組みを支援したGMOグローバルサイン・ホールディングス(以下、GMO)の牛島氏による鼎談を企画。電子契約の導入が行政のデジタル化にもたらす効果などについて語ってもらった。

電子契約の導入は、地域全体のDXにもつながる

―静岡県におけるDX推進の取り組み状況を教えてください。

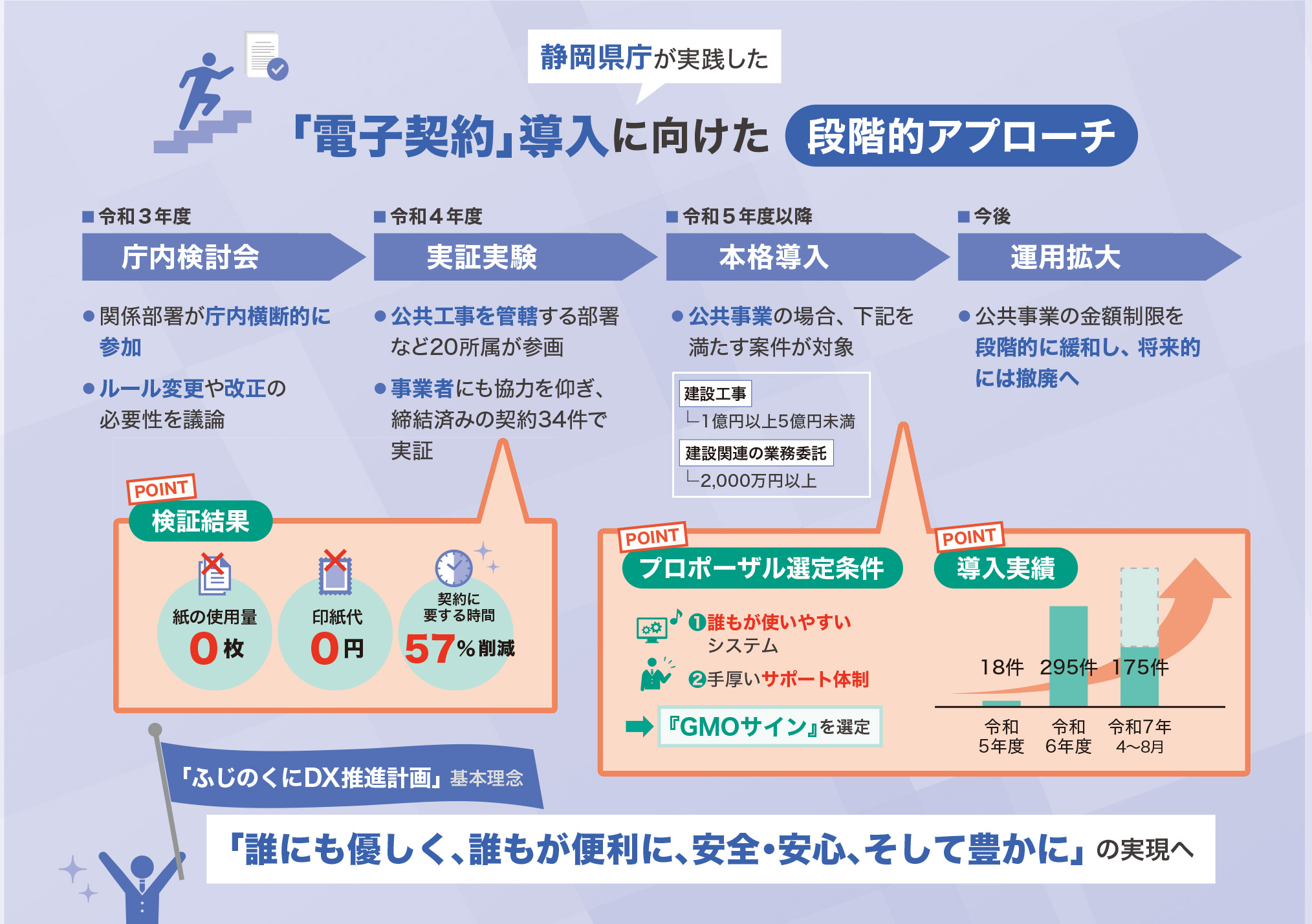

加戸 令和2年12月に総務省が策定した「自治体DX推進計画」を踏まえ、本県でも令和3年度から独自の推進計画の策定作業に入りました。そこではまず、10年後の静岡県の姿を描き、バックキャスティングのアプローチで令和4年度から同7年度の4ヵ年になすべきことをまとめ、令和4年3月に「ふじのくにDX推進計画」として発表しました。この計画では、「デジタルデバイド対策」と「行政のデジタル化」の取り組みを特に重視しましたが、「行政のデジタル化」にあたっては、当時、紙の書類をベースに押印を必須としていた「契約関連業務」が大きなネックの1つとの認識がありました。そこで本県では、「行政のデジタル化」に向けた第一歩として、「電子契約の導入」に取り組み始めたのです。

―牛島さんは、電子契約をDXの入口と位置づけるアプローチをどう評価しますか。

牛島 「契約」は日常業務に密接に結びついているうえ、システムがシンプルなため導入のハードルが低く、DX推進の入口には最適だと思います。自治体が電子契約を率先して導入することで、地域全体のDXをけん引することにもつながると期待できます。実際に、静岡県でも県庁の動きに合わせて、県内のいくつかの建設会社から電子契約システムの導入に向けた問い合わせがありました。

加戸 後に県内の市町からも、「県のマニュアルを提供してほしい」といった問い合わせが多く寄せられており、電子契約導入の動きが広がったのは事実ですね。

システム選定のポイントは「使いやすさ」と「サポート力」

―静岡県では、どのように電子契約を導入していったのですか。

加戸 まずは令和3年度に、デジタル戦略課や出納担当課、公印管理課など庁内の関係部署が集う検討会を開き、課題を洗い出したうえで、令和4年の9月から12月にかけて実証実験を行いました。実証実験は、令和4年度の上半期に契約締結を終えた案件のなかで、事業者の協力を得られた34件を抽出し、電子契約システム上で再度、契約締結プロセスを試行するというものでした。電子契約システムには、入札によって、GMOの『GMOサイン』を選定し、県庁側から計20所属が参画するかたちで実証実験を行いました。

―結果はいかがでしたか。

加戸 検証の結果、紙の使用量、印紙代はともに100%削減でき、ゼロとなったほか、契約を取り交わすまでの時間は、契約書の印刷や製本、郵送の手間がなくなることで、1契約当たり約5日、割合にすると57%削減できることが報告されました。実証実験を通じて本格導入の道筋が見えたため、令和5年度中に本格導入することとし、令和5年5月にプロポーザルを実施しました。

―プロポーザルでは、どのような点を重視したのでしょう。

加戸 1つは、多くの担当課が利用することから、システムの使いやすさ。もう1つは、運用サポートの手厚さでした。県庁の職員はもとより、契約相手の民間事業者の方々も問い合わせができる窓口が必要と考えました。この2つのポイントを重視した比較検討の結果、GMOの電子契約システムを正式導入することを決めました。

牛島 誰もが使いやすいUI/UXや、直接契約関係がない事業者でも問い合わせができる窓口体制は、いずれも当社がこれまで力を入れてきたポイントでした。さらに今回は、静岡県の運用ルールに合わせた機能追加なども行い、広く自治体での電子契約普及の道筋をつけることもできました。

―現在までの運用状況はいかがですか。

東原 本県は現在、電子契約への移行の過渡期にあり、電子契約と従来の紙の契約が混在しています。その煩雑さを考慮し、一般事業と公共事業があるなかで、公共事業に関しては、電子契約を適用できる条件を建設工事で「1億円以上5億円未満」、建設関連業務委託で「2,000万円以上」の契約と定め、令和6年度から適用を開始しています。その結果、電子契約の適用件数は令和5年度で計18件、令和6年度は計295件、令和7年度は8月末時点で計175件*と、着実に増えています。契約者双方で郵送などの時間的コストが減り、最短1日で契約業務を終えることも可能になっています。印紙代が不要となるため、電子契約を希望する事業者も増えていると聞きます。

*令和7年度の件数は、9月の取材時点における最新の数字

重要なのは、いかに生産性が向上されたか

―DX推進に向けた今後の方針を聞かせてください。

加戸 現在の公共事業における金額の適用条件について、今後段階的に緩和し、ゆくゆくは条件そのものを撤廃していきたいと考えています。さらに本県では、電子契約の導入と前後して、「処分通知の電子化」や「条例交付時の首長署名の電子化」についてもすでに検討を始めています。ただし、過渡期に伴う混乱を避けるため、デジタルへの移行は丁寧に進め、職員が自発的にデジタル化を望むような環境をつくっていきたいと考えています。その先に、「ふじのくにDX推進計画」が掲げる「誰にも優しく、誰もが便利に」なるための「行政のデジタル化」を実現していきます。

―GMOとしては、こうした動きをいかに支援していきますか。

牛島 近年の法令・ガイドラインの改正により、「処分通知の電子化」や「条例交付時の首長署名の電子化」といった行政のデジタル化に向けた環境が着実に整っています。特に処分通知の発行数は、契約書とは桁が違うため、デジタル化のインパクトも相当に大きいと期待できます。電子契約では、相互のメールアドレスで認証し合う手軽な「立会人型」の電子署名を求められるケースが多いですが、処分通知や条例交付ではLGPKI*と同様の信頼性が必要であるため、「当事者型」が求められます。当社では、この双方の電子署名を同一のシステム基盤で提供できる『GMOサイン』の強みを前面に、各自治体への支援を強めていきます。

そこで重要なのは、デジタル化で自治体業務の生産性がいかに向上されたかであり、単に判子が電子署名に代わっただけでは意味はありません。当社ではそうした視点を重視し、自治体のみなさんが本来の力を発揮できる環境をともにつくり上げていきます。

*LGPKI: 地方公共団体組織認証基盤

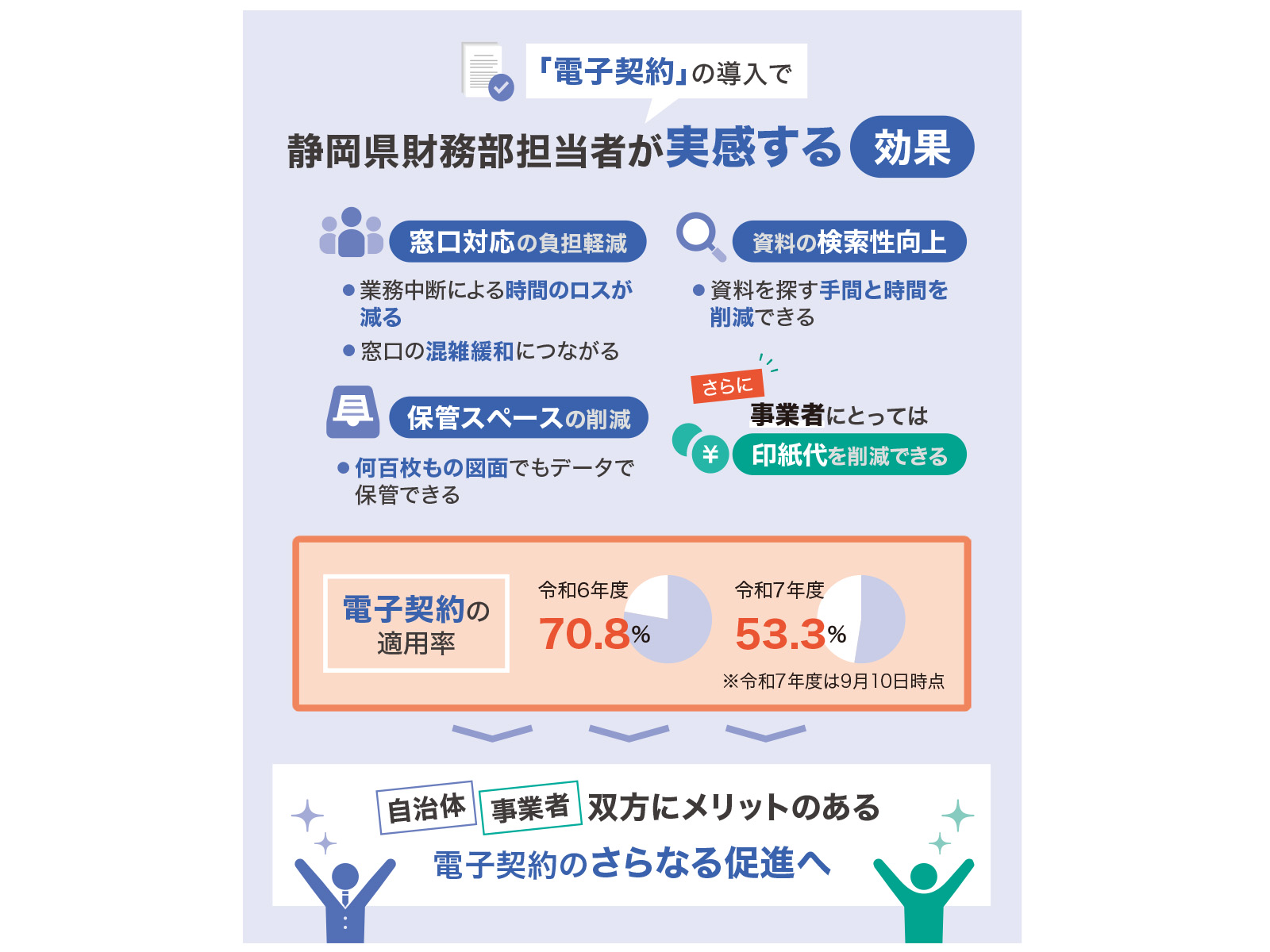

ここまでは、静岡県庁における「行政のデジタル化」への方針と、その中心的な施策の1つとしての「電子契約」導入の取り組みを見てきた。ここでは、その運用を実際の現場で担っている財務部建築企画課契約班の谷川氏に、電子契約導入によって得られた効果などを聞いた。

70.8%の事業者が、電子契約を選んだ

―谷川さんの部署では、電子契約をどのように運用していますか。

建築企画課契約班では、公共施設の新設、改修、解体といった建築工事にまつわる事業者との契約業務を担当しています。取り扱う契約は年間400件あまりとなりますが、このうち県が定めた適用条件を満たしたうえで、事業者側が希望する契約において、令和6年4月から電子契約を導入しています。令和6年度に電子契約を実施したのは34件でしたが、適用条件を満たした契約の総数が48件でしたので、70.8%の事業者が電子契約を選んだことになります。令和7年度は9月10日時点で16件、適用条件を満たした契約の総数は30件でしたので、電子契約の適用率は53.3%でした。

―そこでは、どのような効果を実感していますか。

県庁側としては、窓口対応の減少による業務効率の向上を実感しています。建築工事の契約は、金額も大きく、間違いの許されない業務であるため、契約内容の確認に時間をかける必要があります。一方で、落札から7日以内に契約を締結しなければならないルールがありますので、締め切りギリギリに窓口へ書類を持ち込まれると、その対応に時間を取られます。頻繁に行われる入札業務や電話対応の傍らで、窓口業務をいかに効率化し、確認作業の時間を確保するかはこれまでも課題でした。また、契約関連書類が電子化されることで、膨大な書類の保管スペースを削減できることも大きなメリットです。書類の整理が進み、検索性も高まるので、担当者が資料を再度調べる作業も効率化されています。

―事業者側はいかがですか。

ときに何百枚にもおよぶ契約書や設計図などの書類を印刷する必要がなくなり、来庁や郵送の時間や手間が省けています。さらに、従来の契約書類で必要だった印紙代も不要となるため、コスト的なメリットも得られます。それらの理由から、新たに電子契約を選ぶ事業者は着実に増えており、一度使ってその利便性を実感した事業者は、その後も電子契約を選び続けています。事業者、県庁双方で電子契約が広がっており、地域全体のDXが進んでいる状況です。

これまで紹介した、静岡県の「電子契約」導入の取り組み。この取り組みを支援したGMOによると、電子契約の仕組みを支える「電子署名」の活用の幅を広げれば、DX推進のインパクトは高まるという。どうすれば実現するのか。電子契約導入の動きとあわせて、同社の藤井氏に聞いた。

「電子契約」の範疇を超えて、DX推進に貢献できる

―自治体において、電子契約の導入機運は高まっていますか。

高まっていますね。電子契約は以前から民間企業で普及しており、当社の『GMOサイン』はすでに350万社以上に利用されています。普及拡大の流れは自治体でも見られるようになり、これまでに180以上の自治体への導入を支援しています。「紙文書の電子化」だけでなく、「脱ハンコ」の観点からも、電子契約の導入は自治体DXに大きな効果があると認識されるようになったのだと思います。

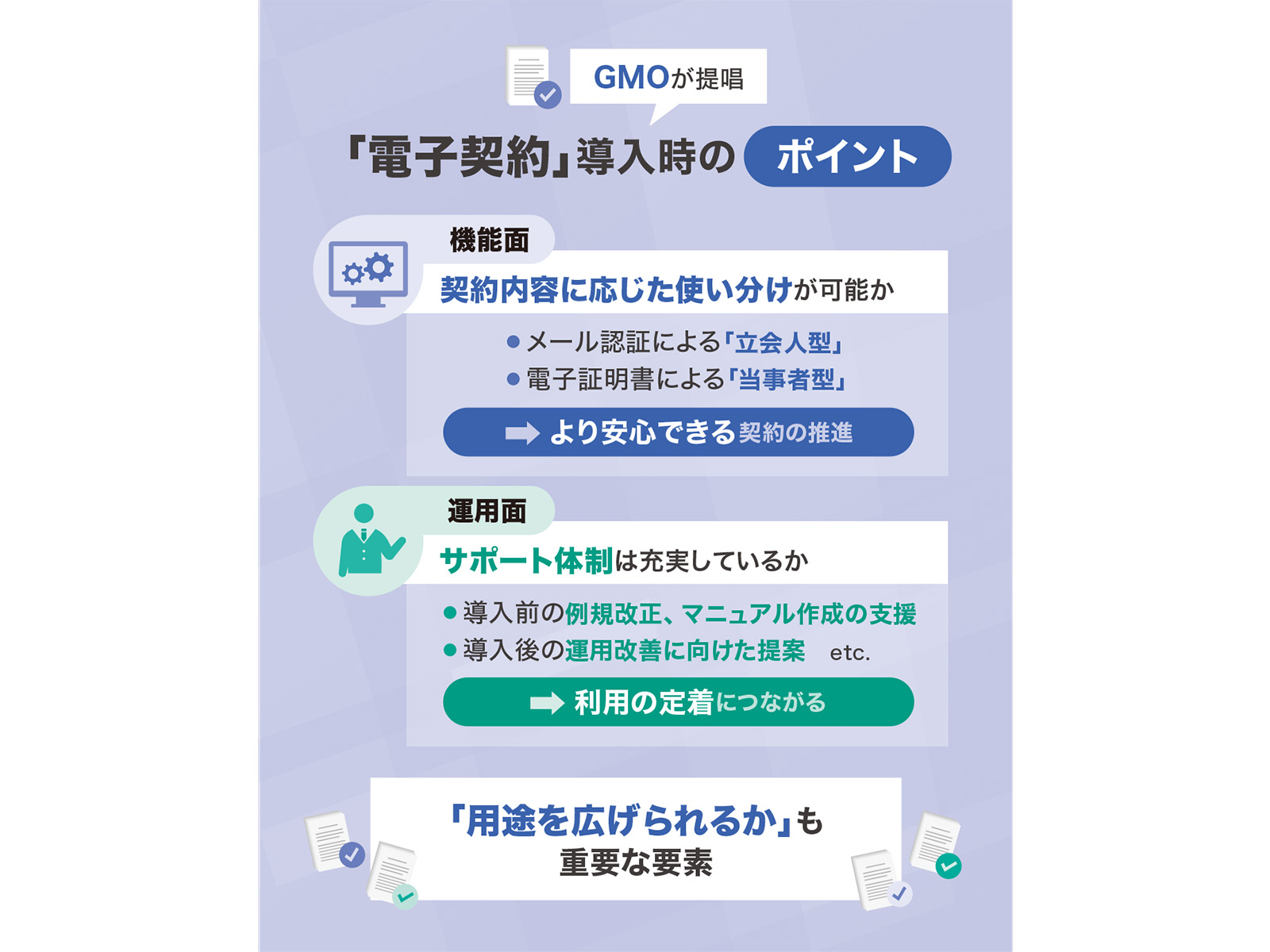

―電子契約を導入する際、どのような点に留意すべきでしょうか。

まず機能面では、「契約内容に応じた使い分けが可能か」が重要でしょう。押印の代わりとなる電子署名には、メール認証による本人性の担保で迅速に契約を締結できる「立会人型」と、電子認証局が厳格に本人確認した電子証明書で高い本人性を担保できる「当事者型」があります。双方の電子署名が使える仕組みなら、契約内容に応じて使い分けができ、より安心して契約を進められるはずです。

運用面では、「サポート体制の充実」が重要ですね。当社では、専任の担当者が導入前の支援だけでなく、導入後は運用改善の提案も行うため、利用の定着をサポートできます。また、前述の機能面については、当社では双方の電子署名が使える仕組みを構築しており、特に「当事者型」を利用できることは、「電子契約」の範疇を超えた形で自治体のDX推進に大きく貢献できる強みがあると考えています。

―詳しく教えてください。

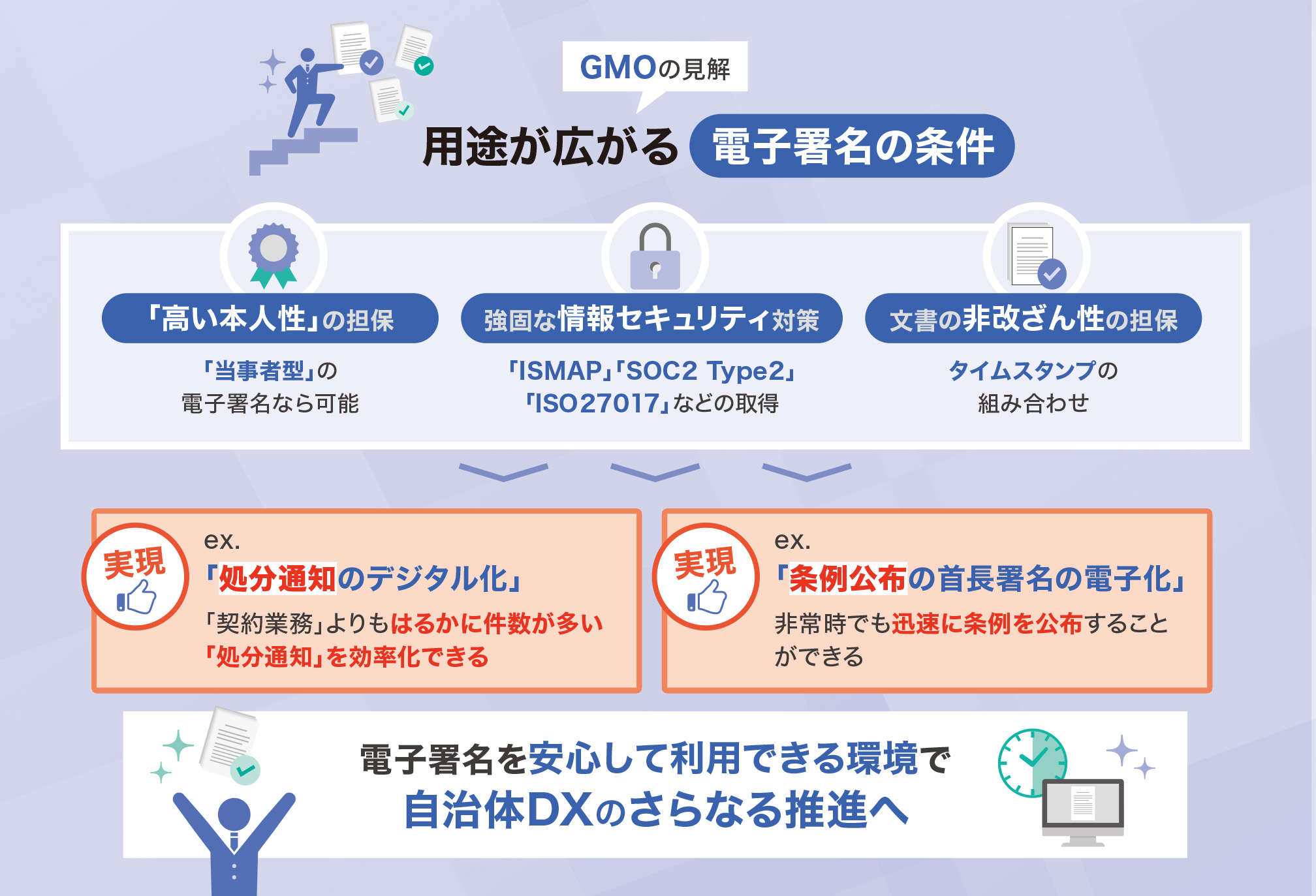

当社では、「当事者型」の電子署名であれば、「高い本人性の担保」という特性から、電子契約以外でも押印が必要な業務への活用が広がると考えています。たとえば、「契約業務」の件数よりも発行件数がはるかに多い「処分通知」のデジタル化です。デジタル庁が公表した「ガイドライン」*では、「処分通知のデジタル化」を行う場合、電子署名における「真正性の担保」を、要件の1つとして求めています。その点、高い本人性を担保する「当事者型」なら、デジタル庁のガイドラインに準拠し、要求される保証レベルを担保した運用ができると考えています。

また、令和7年5月から認められた「条例公布のための首長署名の電子化」も、電子署名の新たな活用方法として注目されています。

*デジタル庁の「ガイドライン」: 「処分通知のデジタル化」の推進を目的に、デジタル庁が令和5年3月31日に公表したもの

電子署名で非常時でも、迅速な条例公布が可能に

―どのような内容ですか。

条例公布時の首長の署名は自署に限られていたなか、たとえば災害などの非常時でも、電子署名の活用で、首長は登庁することなく迅速に条例公布ができるようになりました。この電子署名にも「本人性の担保」が強く求められるなか、当社では顧問弁護士の見解も総合的に判断し、「当事者型」が望ましいと判断しています。

こうした形で、当社では「当事者型」と「立会人型」の双方の電子署名を活用できる仕組みを構築しているなかでも、複数のセキュリティ認証を取得するなどして、強固な情報セキュリティ対策を講じています。さらに、「タイムスタンプ」も組み合わせることで、文書の「非改ざん性」や「長期にわたる信頼性」の担保も図っています。自治体のみなさんに、電子署名を安心してご利用いただくためのこうした取り組みは、電子署名の用途を広げるうえで、不可欠な要素だととらえています。

―自治体に対する今後の支援方針を教えてください。

紙文書を電子化し、業務効率の改善を幅広く図ることができる電子署名の活用は、DX推進のカギを握ると考えています。一部署からの導入などスモールスタートでも、当社は手厚く支援します。ぜひご連絡ください。

.png)

| 設立 | 平成5年12月 |

|---|---|

| 資本金 | 9億1,690万円(令和6年12月31日現在) |

| 売上高 | 191億6,600万円(連結:令和6年12月期) |

| 従業員数 | 993人(連結:令和6年12月31日現在) |

| 事業内容 | クラウド・ホスティングサービスおよびセキュリティサービスを中核とした各種インターネットソリューションの開発・運用 |

| URL |