SDGsを通じたまちづくり 自治体事例|子どもとともに創るウェルビーイングシティ、地域・若者・企業がつながる場づくり&人材づくり、自然・文化・産業が響き合う共生プロジェクト

品川区、燕市、安曇野市のSDGs自治体事例

内閣府では、SDGsの理念に沿った取り組みを推進しようとする都市・地域の中から、特に、経済・社会・環境の三側面における新しい価値の創出を通して、持続可能な開発に取り組む地方自治体を「SDGs未来都市」として選定しています。

また、選定された都市のうち、特に先導的な事業を「自治体SDGsモデル事業」として支援し、成功事例の普及を促進しています。

ここでは、2024年度に「自治体SDGsモデル事業」、「広域連携SDGs未来都市」、「地方創生SDGs課題解決モデル都市」として選定された自治体の取り組みを紹介する内閣府地方創生推進事務局がまとめた冊子「2024年度自治体SDGsモデル事業/広域連携SDGs未来都市/地方創生SDGs課題解決モデル都市 事例集」より抜粋してSDGs事業・取り組みの自治体事例を紹介します。

今回は品川区、燕市、安曇野市のSDGs自治体事例です。

子どもとともに創るウェルビーイングシティ|品川区

東京都 品川区は子どもの割合が東京23区の平均に比べて高いこと、「五反田バレー」と呼ばれるIT企業・スタートアップの集積があることが特徴です。今後は、手厚い子育て支援や子どもたちへのビジネス教育の実施により、次世代の担い手として活躍できる人材を育成するほか、産官学連携による社会課題の解決を進め、子どもたちが将来活躍できるフィールドを育てることを目指しています。

同区の一連の事業・取り組みはSDGs17のゴールのうち「質の高い教育をみんなに」(SDGs17のゴールの4)、「働きがいも経済成長も」(同8)、「産業と技術革新の基盤をつくろう」(同9)、「住み続けられるまちづくりを」(同11)、「パートナーシップで目標を達成しよう」(同17)に沿ったものです。

次に同区が推進している主なSDGs事業や取り組みを紹介します。

しながわSDGs共創推進プラットフォーム

「しながわSDGs共創推進プラットフォーム」は区内企業や地域で活動する団体、その他区役所各部署等から構成され、区全体の SDGsを推進するための中核的な役割を担っています。 多様なステークホルダーの視点から意見交換や情報交換を行うことにより、課題解決に向けての方向性を示します。次の項目で説明する「しながわシティラボ」等と連携し、社会課題の抽出や実証実験フィールドの検討等を行います。

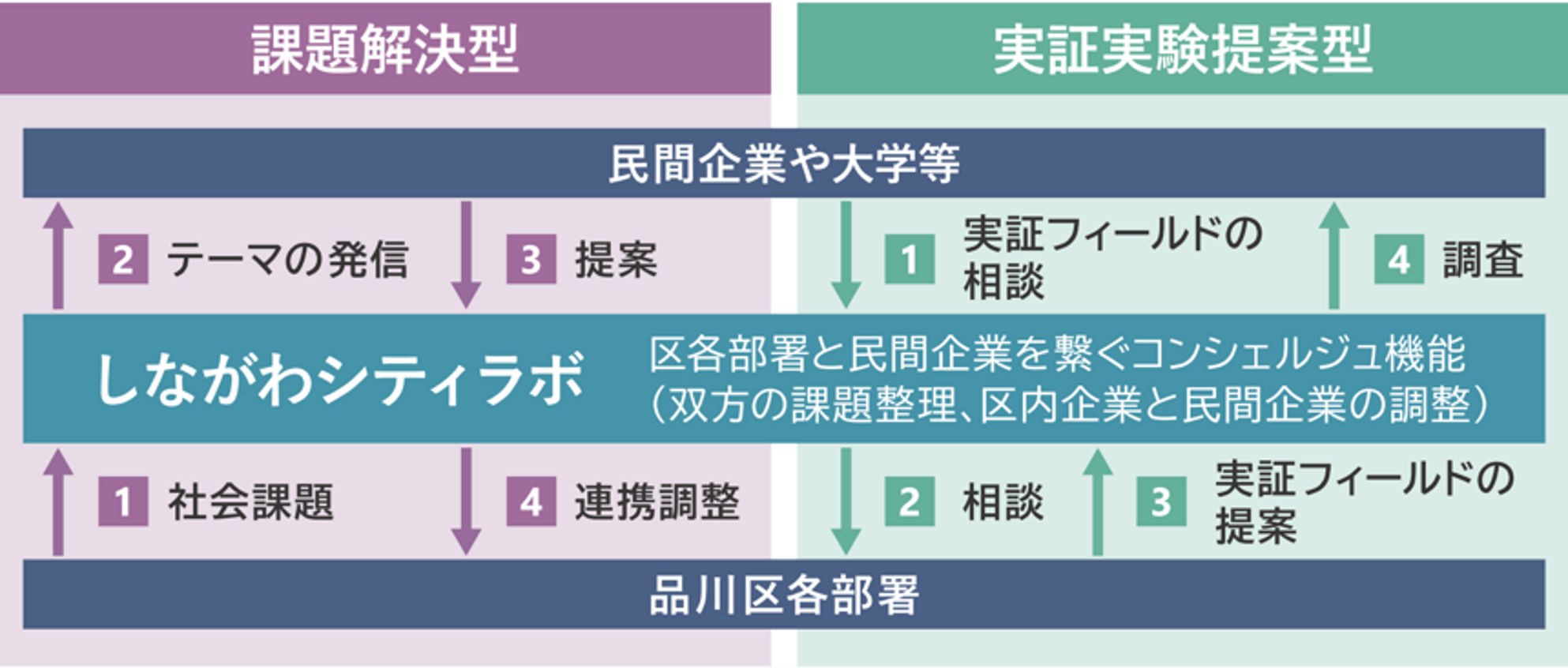

しながわシティラボ

民間企業や大学等からの提案により行政の抱える社会課題を解決し(課題解決型)、また、行政が民間企業等へ新サービスの実証実験の場を提供すること(実証実験提案型)により、新たなソリューションを創出するといった双方向の連携を推進しています。

区・企業等のニーズを相互に発信・連携

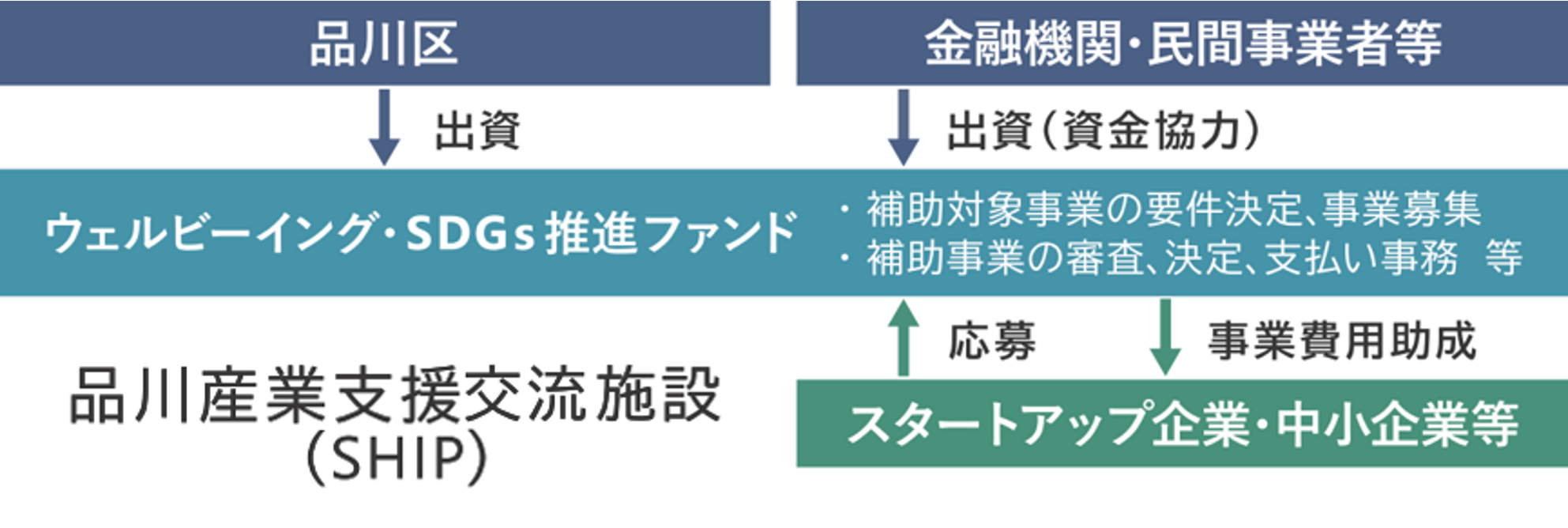

ウェルビーイング・SDGs推進ファンド

「ウェルビーイング・SDGs推進ファンド 」は、SDGsを推進するスタートアップ企業や中小企業、団体等を支援するため、区と民間企業等から募る資金を財源に創設されました。ファンドの活用については、「ウェルビーイング・SDGs推進事業実行委員会」 が行い、支援対象事業の要件決定や事業の募集および審査等を実施しています。

持続可能な資金調達スキームを構築

アントレプレナーシップ教育プログラム

「アントレプレナーシップ教育プログラム」は、小中学生を対象としたアントレプレナーシップイベントです。経済の仕組みや商売の基本を学ぶ講座や、起業家としての生き方を学ぶ起業家教育を開催しています。

さらに、五反田バレーの経営者との交流により、将来のキャリア形成の選択肢として起業や創業があることを知ってもらうとともに、課題解決に挑戦する精神と資質・能力を育みます。

そのほかの取り組み

・「子ども・若者応援フリースペース」による居場所づくり

子ども・若者が安心して気軽に利用・相談できる拠点を開設し、様々な「生きづらさ」を持つ子ども・若者を対象として居場所を提供しています。

・「スチューデント・シティ」による経済活動体験

区立学校に通う小学生を対象に、実際の店舗を再現し、働く人や消費者の疑似体験を通して社会や経済の仕組みを理解する機会を提供しています。

・環境学習交流施設「エコルとごし」による体験型環境学習

「Nearly ZEB」認証を取得した環境にやさしい建築物で、体験型展示や多彩なイベント・講座など、環境を楽しみながら学ぶ機会を提供しています。

ZEBとは、Net Zero Energy Buildingの略で、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー化を実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、エネルギー自立度を極力高め、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物のこと。Nearly ZEBは省エネ+創エネで従来の建物で必要なエネルギーを25%以下まで削減したもの。ZEB認証は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会に登録されたBELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling Systemの略。建築物省エネ法第7条に基づき建築物の省エネ性能を表示する第三者認証制度のひとつ)認証機関によって認証されます。

地域・若者・企業がつながる場づくり&人材づくり|燕市

新潟県 燕市は洋食器等の金属加工製品が全国的に有名です。一方、市内のものづくりの現場では、少子高齢化による人材不足や技術者の高齢化による離職が進み、事業継続や技術継承が困難となる状況が見受けられます。そこで、地域・若者・企業がつながる場づくり、人材づくりを行うことで、ものづくり現場等における人材不足解消・生産性向上や若者の地域への愛着の醸成を図る取り組みを推進しています。

同市の一連の事業・取り組みはSDGs17のゴールのうち「質の高い教育をみんなに」(SDGs17のゴールの4)、「働きがいも経済成長も」(同8)、「産業と技術革新の基盤をつくろう」(同9)、「つくる責任つかう責任」(同12)、「気候変動に具体的な対策を」(同13)に沿ったものです。

次に同市が推進している主なSDGs事業や取り組みを紹介します。

地域・若者・企業が集う場の造成

産業史料館を若者・地域・企業といった多様なステークホルダーが集う「場」とするため、敷地内に立地する築120年以上の米蔵を工房・ミュージアムショップ(チャレンジショップ)といった機能を加えて改修。若者の試作、製品の展示を通じ企業と若者が繋がり、事業化する事例は今までも市内で生まれており、そうしたきっかけづくりとして有望なチャレンジショップの設置を産業史料館の集客を図りながら進めています。

燕市産業資料館のサイト(https://tim.securesite.jp/)

デジタル機材を活用した教育とものづくり体験

3Dプリンターやレーザーマーカー、デジタルコンテンツ制作アプリケーションなどのデジタル機材を小中学生が利用しやすい環境を整備することで、デジタル加工技術等を身近に感じてもらい、ものづくりに対するイメージの転換を図っています。

現在、市内の中学校では「ものづくり部」がデジタル機材を使って活動し、部員たちは自分で設計し、出力する楽しさを体験しています。高機能CADの導入を希望する声もあり、昼休みには気軽に部活動に訪れる生徒たちの姿が見られます。

企業による実践的ワークショップの開催

改修後の土蔵(チャレンジショップ)や、デジタル機材を活用しながら、様々な業種の企業や学生など、多様な人材による新しいアイデアやイノベーションを生み出すためのワークショップを市内企業と連携し、定期的に開催しています。

地域資源である人材の育成に積極的な市内企業が、直接子どもたちと触れる機会を設けることで、子どもからの地元企業の認知度向上を図るほか、地域への愛着の醸成に繋げています。

そのほかの取り組み

・インターンシップ受入推進

職場体験だけでなく、実際に企業の課題の解決を図るなどの多様なプログラムやインターン生用の宿泊施設があります。

・100年フード認定“燕背脂ラーメン”

夜遅くまで働いていた工場への出前のために冷めない背脂、伸びない太麺が特徴の約90年続くソウルフード。市内約50店舗で展開されています。

・子ども応援おひさまプロジェクト

市有施設や民間企業の屋根を発電事業者に貸し出し、事業で得られる賃料収入で図書などを購入し、子どもたちの育成を応援しています。

自然・文化・産業が響き合う共生プロジェクト|安曇野市

人里近くに広がる里山は、かつて生活するために欠かせない場所でした。しかし、生活様式の変化により、里山に人が入らなくなった結果、市内には伐期が過ぎても放置されている森林が増加しています。放置森林は、森林の土砂災害防止機能・生物多様性低下や、ニホンザルなどの鳥獣被害の増加の原因となっています。

そうしたなか、長野県 安曇野市では、市民や事業者が行政と連携し、里山再生活動「さとぷろ。」に取り組んでいます。

同市の一連の事業・取り組みはSDGs17のゴールのうち「質の高い教育をみんなに」(SDGs17のゴールの4)、「住み続けられるまちづくりを」(同11)、「気候変動に具体的な対策を」(同13)、「陸の豊かさも守ろう」(同15)、「パートナーシップで目標を達成しよう」(同17)に沿ったものです。

次に同市が推進している主なSDGs事業や取り組みを紹介します。

「ニホンザル追い払い隊」 による活動

全国的にも珍しい「ニホンザル追い払い隊」は、市内外の住民からの公募をし、91名の会員が所属しています(2024年1月)。

主な任務は人里に下りてきているニホンザルを山側に追い払うことで、地域の農業被害を軽減し、住民の安心安全を守ることです。

首輪に取り付けられた発信器により、サルの群れの位置を把握し、効率的に追い払い活動を展開しています。

本取り組みにより、人間活動と野生動物との適切な距離を保つことで、人と自然が共存する持続可能なまちの形成を目指しています。

里山再生活動「さとぷろ。」の推進

「さとぷろ。」では、次の4つのプロジェクトの下で里山再生に関する多様な取り組みを進めています。

1 里山まきの環プロジェクト:薪の地産地消を推進

2 里山木材活用プロジェクト:市産材の活用を促進

3 里山学びの環プロジェクト:里山で必要な知識・技術を学ぶ

4 里山の魅力発見プロジェクト:里山で楽しむ魅力を発信する

目指す里山の未来像を「1.多種多様な環境から成り立つ里山」、「2.多くの人々が里山を資源として利用」、「3.災害の少ない安全な暮らしをもたらす里山」としています。

里山プラットフォームとしての「さとぷろ。機構」の構築

「さとぷろ。機構」を里山のプラットフォームとして構築することで、「さとぷろ。」を組織的に推進する土台としています。

「里山」をキーワードに、多様な分野から市民、事業者、教育機関、地域団体など様々な主体が「さとぷろ。機構」に集い、情報を共有するとともに、連携を生んでいく場のひとつとしています。その中で、里山で稼ぎ、学び、守る活動へ参加する場を共創することで、里山保全や木材活用などのプロジェクトの推進に結びつけています。

「さとぷろ。‐安曇野市里山再生計画‐」のサイト(https://azumino-satopro.org/)

そのほかの取り組み

・メタバースを活用した安曇野体験

場所を選ばずに安曇野を仮想体験できるツールであるメタバース空間を構築。オンラインを通じた関係人口の創出を図ります。

・あづみの自然保育

安曇野の自然を通じて子どもたちがのびのびと成長し、食育や環境教育、地元産業への理解を深める「あづみの自然保育」を推進します。

・きのこ廃培地を活用したバイオマス発電

きのこ廃培地をバイオマスボイラー用の固形燃料として生成し、熱を供給することでエネルギーの地産地消につなげます。

〈参照〉

内閣府 地方創生推進事務局「2024年度自治体SDGsモデル事業/広域連携SDGs未来都市/地方創生SDGs課題解決モデル都市 事例集」

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kankyo/jirei/pdf/00_2024_all.pdf

%20(1).png)