※下記は自治体通信 Vol.68(2025年9月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

「2050年カーボンニュートラル実現」という国家目標が政府によって掲げられて以降、全国の自治体がそれぞれの地球温暖化対策に取り組んでいる。そうした自治体の1つである川崎市(神奈川県)では、地域における脱炭素化をけん引すべく、「脱炭素戦略」を策定。さまざまな取り組みを進めるなかで、その1つとして積極的に推進しているのが、公用車への電気自動車(以下、EV)導入である。ここでは、同市環境局担当者に、EV導入の経緯やその効果について取材。さらに、危機管理本部と健康福祉局の各担当者には、各部署における実際のEV活用事例を聞いた。

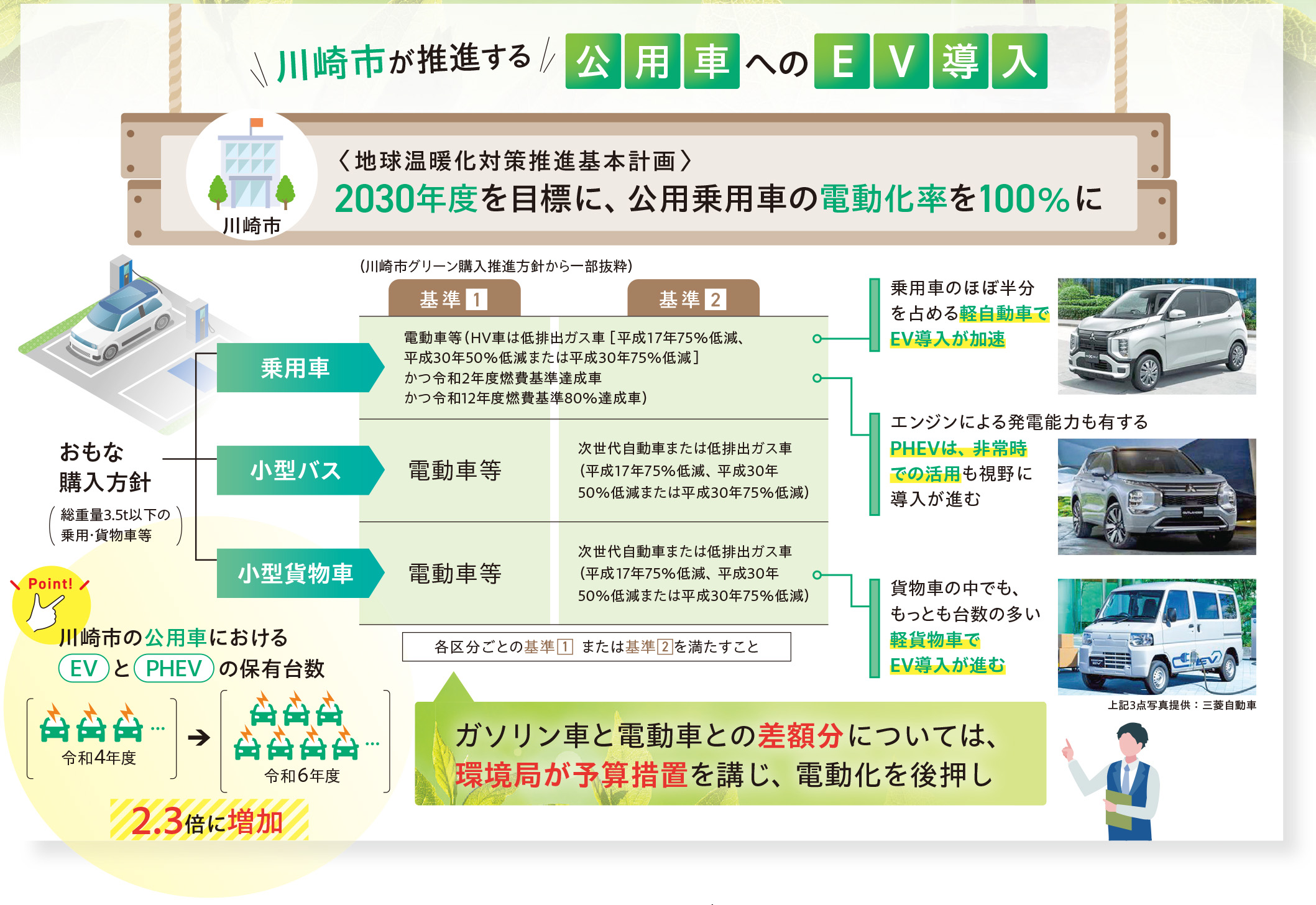

公用乗用自動車電動化率を、2030年度までに100%へ

―川崎市がEV導入を推進してきた経緯を教えてください。

本市では、2050年の脱炭素社会の実現に向けて、脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」を令和2年度に策定し、市役所が率先して脱炭素化にチャレンジするまちを標榜してきました。令和3年度には川崎市地球温暖化対策推進基本計画の改定を行い、市域の温室効果ガスの排出量について「2030年度までに2013年度比50%削減」という目標を掲げていますが、その具体的な施策の1つとして推進してきたのが、公用車の電動化でした。当計画において、「2030年度までに公用乗用自動車の電動化率100%」という目標を定め、EVなど電動車*の導入を推進しています。

―実際、どのようにEVの導入を進めてきたのでしょう。

限られた予算内で公用乗用自動車の電動化を進めるに際しては、やはり従来のガソリン車に比べて高額化する車両価格の問題が導入に向けての高いハードルとなります。そのため当市では、電動車の導入にあたって、従来のガソリン車に対して車両価格が割高になる場合には、電動車との差額や付随する充電器などの設備導入費用を環境局の予算措置によって補填することで、電動車導入を後押ししています。

―現在までのEVの導入状況はいかがですか。

乗用車では、三菱自動車の『eKクロスEV』などを導入しています。また、軽貨物車もニーズの高い車であり、『ミニキャブEV』などの導入を進めてきました。また当市では、エンジンとモーターを搭載し、給電や発電もできるプラグインハイブリッド車(以下、PHEV)も一部導入しています。

これらの取り組みの結果、徐々に公用車全体の電動化が進んでおり、乗用車では現在までに約6割を電動車が占めています。貨物車においても、軽貨物車を中心にEV導入実績が増えています。

*電動車 : 電気自動車(EV)、ハイブリッド自動車(HV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)

EVとPHEVの普及目標は、2030年度に16%

―EV導入によって、どのような効果を実感していますか。

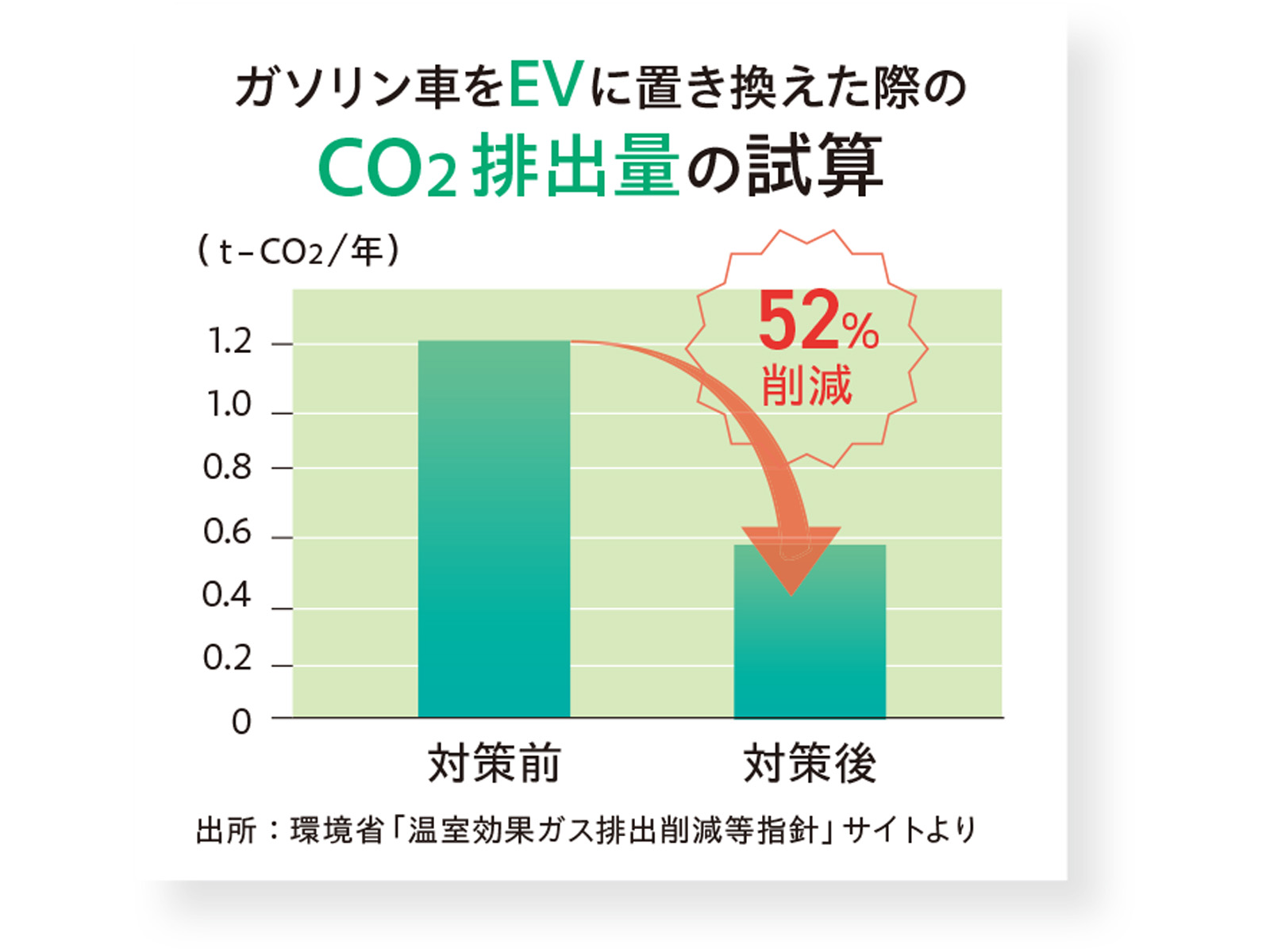

導入のもっとも大きな目的となる脱炭素効果に関しては、市が毎年算出している「要因別温室効果ガス排出量」が示す通り、「公用車等」のCO₂排出量は毎年着実に削減されています。直近の令和5年度の排出量は、令和元年度に対して26.1%削減されており、EVも含めた電動車導入の重要な効果の1つと考えています。

こうした効果に加え、一部車両には、EVであることを示すラッピングを施しているため、市内を走行するEVを目にする市民、事業者への啓発効果も大きいと感じています。そのほか、環境イベントや小学校向けの出前授業などでは、充電バッテリーとしての活用法も紹介することで、災害時でのEVの有用性についても浸透を図っています。

―今後のEV導入方針を聞かせてください。

当市では、市の公用車とは別に、市内に登録された乗用車において、EVとPHEVを合わせた普及率を「2030年度までに16%」という目標も同時に掲げています。この目標達成に向けて、自動車メーカーによる車種ラインナップのさらなる充実を期待する一方、市内における充電インフラの整備なども進め、EV普及を後押ししていく考えです。

―川崎市では、災害対策の一環としてEVの活用体制も整備しているそうですね。

はい。令和元年房総半島台風による千葉県での大規模停電の教訓を受け、本市では大規模災害における停電対策を検討する過程で、非常用電源として活用できるEVの存在に着目しました。なかでもPHEVは、給電ができない状況下でもガソリンで発電が可能なため、災害時でも一定期間、電源として有効に機能することが期待されます。また、災害時には路面状況の悪化が容易に想像されるため、移動車両には高い走破性が求められます。

そこで、自動車ラリーなどで豊富な実績を持ち、PHEVの生産をリードしていた三菱自動車に協力を求め、令和2年11月に同社との間で「災害時協定」を締結しました。

―協定の具体的な内容はどのようなものですか。

発災時に本市からの要請を受けて、同社から『アウトランダー』を提供してもらいます。これを避難所や医療機関など幅広い用途で活用していく計画です。特に、命を最優先とする考えから、医療的ケア児者が使用する人工呼吸器の外部バッテリーへの電源供給はもっとも有力な活用先と想定しており、この間、健康福祉局が中心となり市内の医療施設において実証訓練を重ねてきました。

危機管理の観点からは、発災直後の電源確保は非常に重要な視点であり、EV活用の可能性を知ってもらう必要性を強く感じています。市としてEV配備を進めるのみならず、毎年開催する「防災フェア」などを通じて、市民への啓発にも力を入れていきます。

―災害時における医療的ケア児者への電源確保の取り組みについて聞かせてください。

市内には約150人の医療的ケア児者がいらっしゃいますが、発災時に停電が発生し、人工呼吸器への給電が停止してしまうと、その方々は命の危険に直面してしまいます。そうした背景から、災害時協定を通じたPHEVの活用法を議論するなかで、医療的ケア児者への電源確保が真っ先に浮上しました。そこで令和3年4月に、まずはPHEVから人工呼吸器の外部バッテリーへの給電実験を行ったところ、正弦波の交流出力が確保され、人工呼吸器が安定的に作動することが確認できました。その結果を受け、患者さんと医療スタッフ双方の体験や機器の動作検証を目的に、令和3年度から3回の実証訓練を重ねてきました。令和7年度には、実証の段階を終え、活用の習熟度向上を目的とした給電訓練も行っています。

―PHEVの活用効果について、どのように感じていますか。

それまで本市では、災害時における医療的ケア児者への電源確保に特別の方策がなく、自助に任せるしかない状況でした。そのため、患者さんやご家族の大きな安心感につながったと感じており、実際に多くの喜びの声が伝わっています。そもそも、発電もできるPHEVが、医療的ケア児者の命をつなぐ電源になりえると確認できたこと自体に大きな意義を感じており、市としてもその事実を多くの方々に知っていただきたいと考えています。市所有のPHEVのみならず、各家庭の車両も非常用電源として活用できる共助のネットワークが構築できるようになれば理想的ですね。

これまでに紹介した川崎市における公用車へのEV導入。この取り組みを、EVメーカーとして支援したのが、三菱自動車である。ここでは、EV導入を加速する自治体への支援方針などについて、販売を担当する東日本三菱自動車販売の大平氏に話を聞いた。

―自治体におけるEV導入はどの程度進んでいますか。

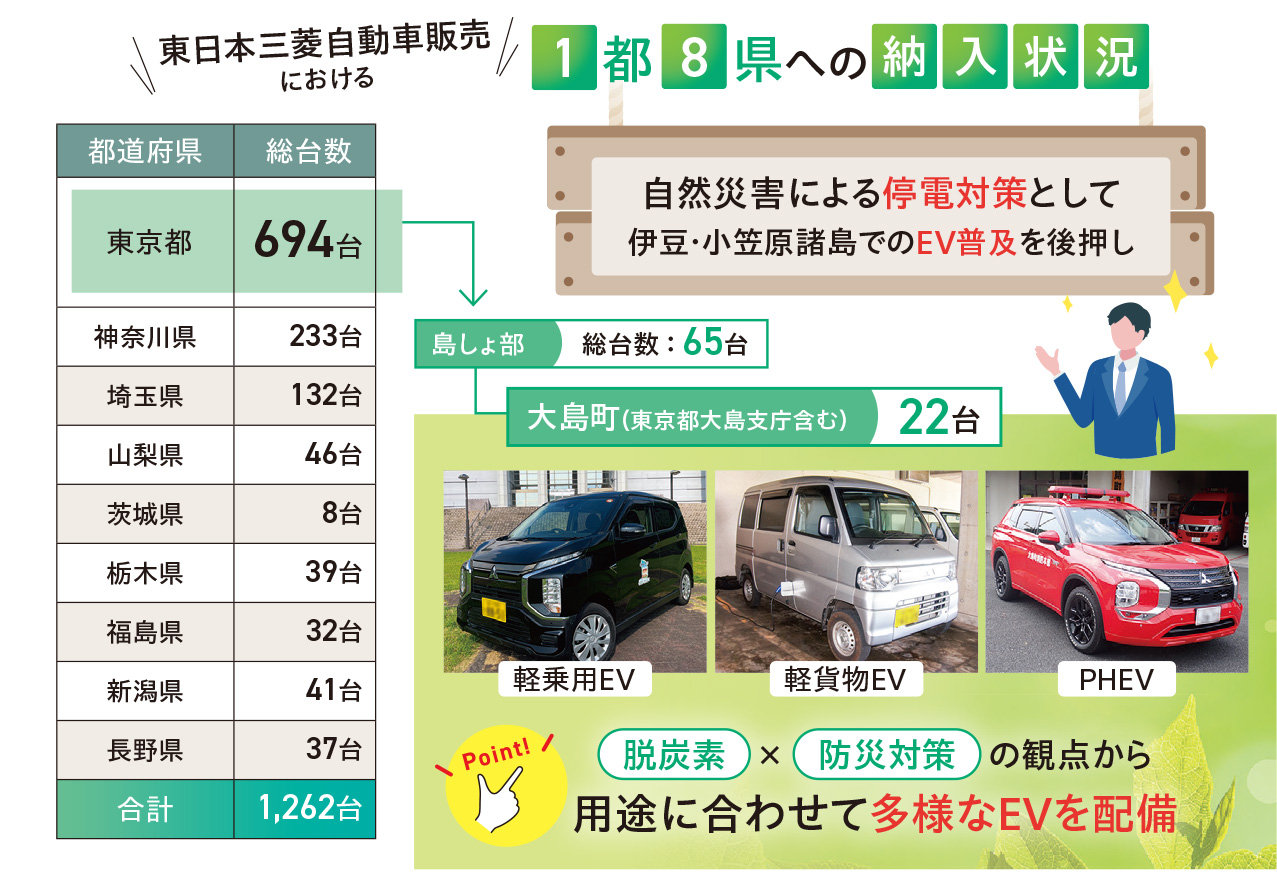

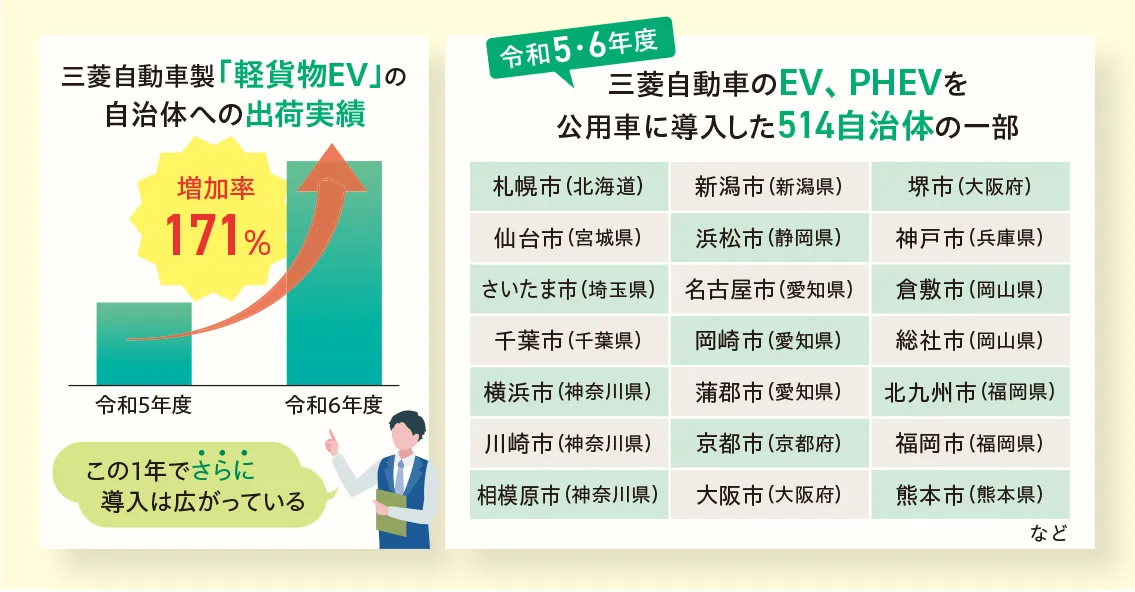

政府の「2050年カーボンニュートラル宣言」以降、各自治体でのEV導入は右肩上がりで増えています。そのなかで、三菱自動車製のEV、PHEVは、令和5年、6年だけでも514自治体に導入され、軽貨物EVに至っては、令和6年度の増加率が前年比171%を記録しています。また、当社が販売を担当する1都8県における自治体への納入台数は累計で1,262台にまで拡大しています。

―EV導入の効果を最大化させるためのポイントはなんですか。

使用目的や走行距離に応じて、適切な車種を選定することです。自治体においては、小回りの利く車両を求める傾向が強く、軽自動車の保有率が高いのが特徴です。さらに、広い荷室空間を必要とするケースが多いのも自治体ニーズの特徴で、その場合は軽貨物車が最適です。一方で、BCP対策を視野に入れるならば、長い航続距離や高い悪路走破性を誇り、ガソリンエンジンによる発電性能も有するPHEVが有効です。こうした自治体の多様なニーズに対し、軽自動車の『eKクロスEV』、軽貨物車の『ミニキャブEV』、PHEVの『アウトランダー』と幅広い車種のEV、PHEVを提案できるのが三菱自動車の強みです。

―今後の自治体への支援方針を聞かせてください。

三菱自動車グループでは、自治体支援の一環として、東京都の伊豆・小笠原諸島では、島しょ部におけるBCP対策としてEVの普及を後押しするプロジェクトも展開しています。ここでは、地元自治体と協力し、再生可能エネルギーの利活用やエネルギーの地産地消といった地域課題解決にも挑戦しています。当社では、新たに自治体営業専任スタッフを配置し、今後もEV導入を通じた自治体の課題解決支援を強化していく考えです。

| 設立 | 昭和45年4月 |

|---|---|

| 資本金 | 2,843億8,200万円 |

| 売上高 | 2兆7,882億3,200万円(令和7年3月期) |

| 従業員数 | 2万8,572人(連結) |

| 事業内容 | 自動車およびその構成部品、交換部品ならびに付属品の開発、設計、製造、組立、売買、輸出入その他の取引業など |

| URL |

%20(1).png)