【『輻射』・『冷暖房』】避難所にもなる体育館の空調には、「快適性」から床輻射冷暖房が「最適」

(『ユカリラ』・DAIKEN株式会社 / DAIKEN)

※下記は自治体通信 Vol.67(2025年7月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

地球温暖化の影響から近年、熱中症対策が学校現場で進んでいる。なかでも学校体育館は、大規模災害に際しては地域の避難所としての役割も担うことから、国は予算措置を講じ、防災対策の観点からも空調整備の加速化に乗り出している。そうした中、立川市(東京都)では、「快適性」を重視した先進的な空調技術を選定し、市内中学校体育館の建て替え工事に採用した。この取り組みの狙いなどについて、同市担当者の2人に話を聞いた。

局所的に働く冷暖房では「夏は暑いし、冬は寒い」

―学校体育館の空調整備における取り組みを聞かせてください。

笹野 当市では、保護者や学校、議会からの要望を受け、令和元年度から市内の公立学校で体育館の空調整備を進めてきました。最近では、建て替えが必要になった立川第七中学校の体育館で、令和5年11月から空調整備工事を行いました。そこでは、これまで据え置き型空調を設置していた多くの学校現場から届いていたさまざまな声や要望が、技術選定の際に考慮されました。

桜井 具体的には、空調機の騒音により式典中は稼働させることができないため、夏は暑いし、冬は寒いといった声がありました。また、空調機からの風がバドミントンや卓球といった競技に影響を及ぼすことへの不満も届いていました。近年は、災害時には避難所として活用される学校体育館は、防災対策の観点も加味する必要があります。

―どういうことでしょう。

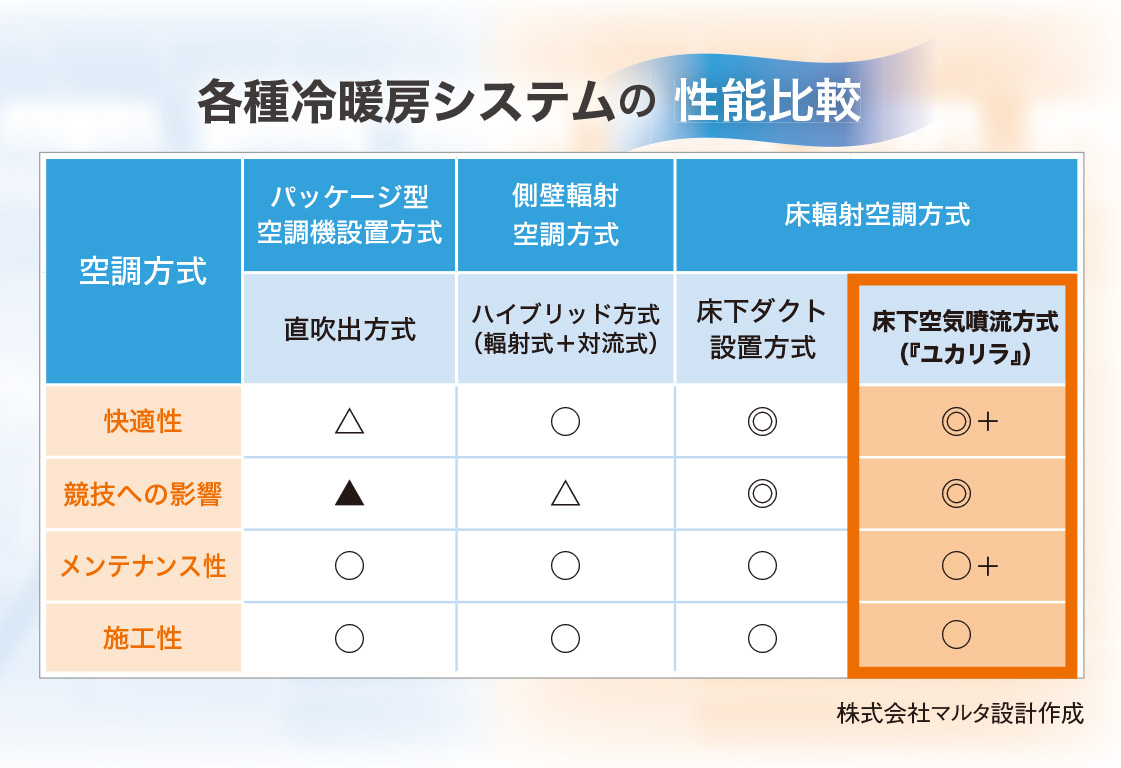

笹野 災害時には長期間、住民が過ごすこともある避難所では、住空間としての「快適性」が非常に重要になります。従来のように、風があたる部分のみ局所的に働く冷暖房システムでは、場所によって快適さが大きく変わってしまいます。また、強風が舞うことによる埃やウイルスの飛散も懸念されました。そこで設計者には、据え置き型空調のほか、天吊り型ダクト方式、側壁輻射など複数の冷暖房システムを提示してもらい、我々が技術職の観点から比較検討を行った結果、床輻射冷暖房システム『ユカリラ』が最適解だと判断しました。

体育館空調には、納得した技術を導入したい

―床輻射冷暖房とは、どのような仕組みですか。

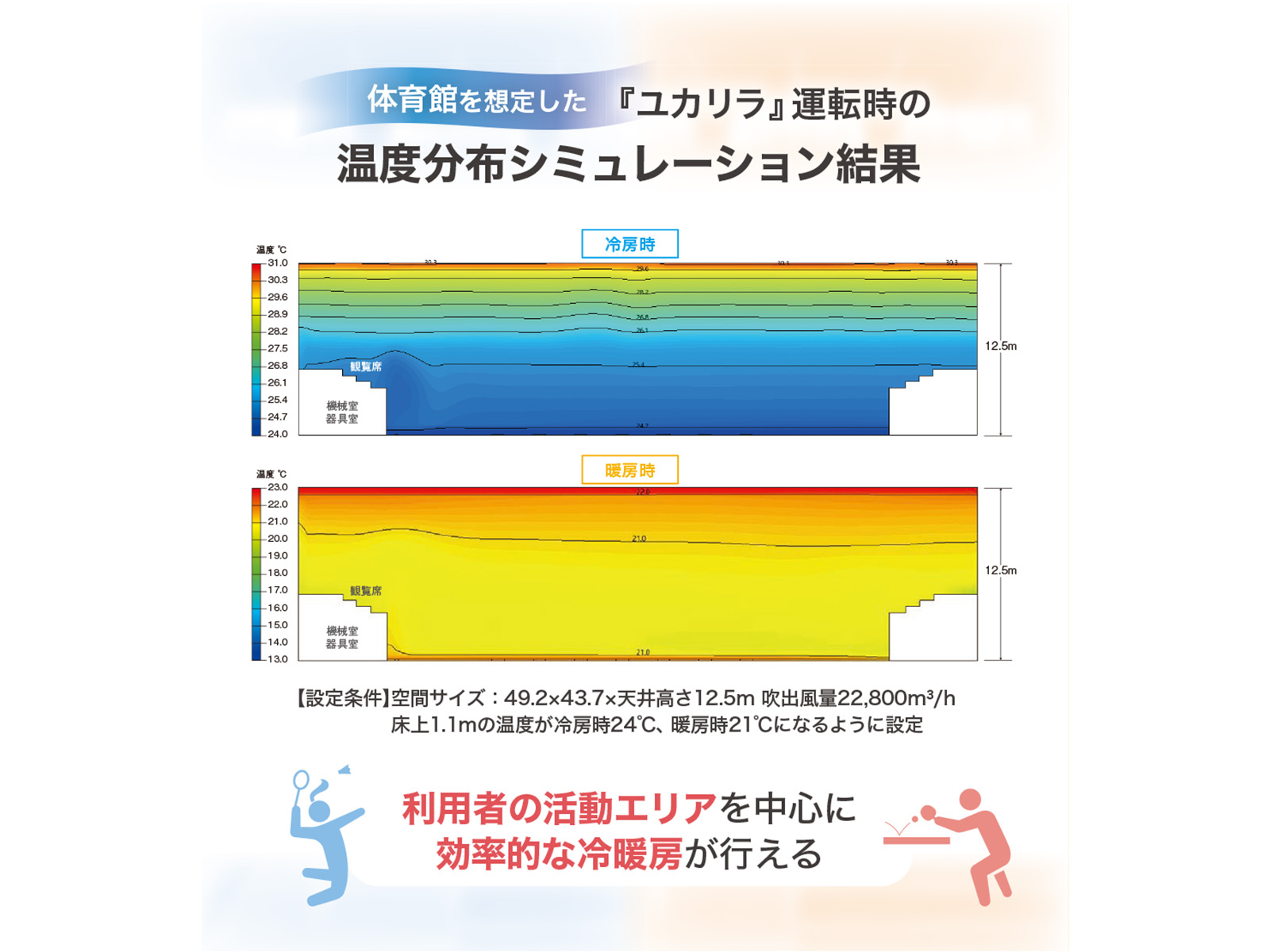

桜井 離れた物体に熱を伝える「輻射」の原理を利用し、鋼製床の部材である根太(ねだ)*に冷気や暖気を通し、床面に熱を伝えることで活動エリアの冷暖房を重点的に行う技術です。体育館のような大空間でも、温度のムラが小さいのが最大の特徴であり、気流が小さいため競技への影響も少なく、埃やウイルスが舞いにくいです。

笹野 当市では、令和3年度に新築した若葉台小学校で床輻射冷暖房システムを導入した実績があり、その効果を実感していました。今回の『ユカリラ』は、さらにこれを進化させた技術で、30㎝間隔で並べられている根太に空気を流すため空間温度の均一性をより一層高めることができます。さらに、鋼製床組に空気を流す仕組みのため、冷暖房用のダクトが少なく、床下空間を広くとることができます。その結果、メンテナンス性も向上し、設置工事も簡略化できます。新学期の開始前に工事を間に合わせることもでき、令和7年3月から供用を開始しています。

*根太:床板を支える補強部材

―効果はいかがですか。

桜井 「快適だ」との評価が現場から寄せられています。実際、供用開始直後の3月に卒業式が行われましたが、快適な環境で実施することができたようです。特に足元の底冷えが少なくなったことから、従来多数寄せられていた寒さに対する参加者からの苦情は、一切ありませんでした。

笹野 将来的な避難所運用に際しても、安全安心な空間を準備できたと考えています。今後も、最高の市民サービスを届けるために、我々技術職としては、体育館空調には納得した技術を導入したいとの想いがあります。これからも技術開発は進展しますが、最新の情報から厳しい目で技術を選定し、最適なものを見極めるつもりです。現在のところは、空間としての快適性の観点から『ユカリラ』はもっとも優れた技術だと感じており、今後の体育館建て替え案件でも導入技術の最有力候補と考えています。

ここまでは、学校体育館の空調整備において、「床輻射冷暖房システム」を導入した立川市の事例を紹介した。この建て替え工事の設計を担当したのが、マルタ設計である。ここでは、同社代表取締役社長の安藤氏に、空調方式選定の経緯や、学校体育館における空調整備のポイントなどについて聞いた。

従来方式に対して「10%以上の省エネ」との試算

―立川市の体育館空調整備に、床輻射冷暖房システムを提案した経緯を聞かせてください。

体育館空調に関しては、従来の熱中症対策に加え、近年は災害時に避難所としての「居住性」や「快適性」の問題が報じられるようになり、自治体における空調方式選定にも影響を与えています。今回の立川市の場合は、建て替えということもあり、「あらゆるシステムを議論の俎上に載せたい」との希望から7つの技術を提案しました。床輻射冷暖房は決して安価なシステムではありませんが、同市ではすでに市内の小学校で採用実績があったため、その効果は理解されていました。そこで、床輻射冷暖房システムとしても複数の方式を提案に加えましたが、同市では特に「快適性」や「メンテナンス性」、「施工性」に優れた『ユカリラ』が選定されました。

―なぜ優れているのですか。

通常の床輻射冷暖房システムは、体育館の鋼製床組とは別に、冷気や暖気を送るダクトを設置する必要があります。当然、工事も別々に行うことになります。これに対し、『ユカリラ』は、鋼製床組の内部に気流を流す仕組みなので、工事は一度で済み、施工性は高まり、その分、コストダウンが期待できます。同時に、床下の構造が簡素化されるので施工後のメンテナンス性にも優れるわけです。『ユカリラ』では、30㎝間隔で並んでいる根太に冷気や暖気を流すことで、従来の床輻射冷暖房システム以上に、空間の冷暖房効率や温度の均一性を高めることに成功しています。

―自治体が体育館空調を整備する際に重要なことはなんでしょう。

昨今、施設整備においては「省エネ性能」がもっとも重要な要素として浮上しており、あらゆる検討材料の中でも最上位に位置づけられているのが現状です。これに対して、床輻射冷暖房システムは、「居住域冷暖房」技術として、床から約8mの高さまでの空間を効率的に冷暖房できるのが特徴です。中でも最新技術である『ユカリラ』の場合、従来の空調方式に対して10%以上の省エネ効果を発揮するとの試算も出ています。その点からも、『ユカリラ』は空調方式選定の俎上に載せるべき有力な選択肢になりえると思います。

これまで見てきた立川市での体育館空調整備において、部材供給と施工の面で「床輻射冷暖房システム」の導入を支援したのがDAIKENである。ここでは、同社の亀田氏に、体育館空調における昨今のトレンドや、同社が提供する床輻射冷暖房システム『ユカリラ』の導入効果などについて聞いた。

令和6年能登半島地震を境に、変化した体育館空調への認識

―自治体の体育館空調整備の動きをどのように見ていますか。

これまで床輻射冷暖房システムに対する評価は、「風による競技への影響が少ない」といった点が多かったです。しかし、令和6年の能登半島地震を境に、避難所としても活用される体育館の空調には「快適性」や「居住性」が欠かせないキーワードとなっており、床輻射冷暖房システムへの関心がこれまで以上に高まっています。対流で冷暖房を行う従来の空調方式では、空調機の位置や吹き出し角度による温度ムラが大きく発生します。そのため、「入り口付近は寒い」「気流の直撃を受けて不快だ」といった場所による不公平感が大きく、身体の弱い高齢者が避難してきた時には、条件の悪い場所しか空いていないといったことも起こりえます。また、冬場の体育館は底冷えがひどく、床からの冷気でよく眠れないこともあります。避難所生活が長期に及べば、体育館内に滞留した埃やウイルスが空調の気流で飛散するなど衛生面の懸念も生じます。これらの問題はすべて、最新鋭の床輻射冷暖房システムである『ユカリラ』であれば解決できるのです。

―DAIKENとしての強みはなんでしょう。

建築資材の総合企業として、『ユカリラ』の基幹部材である鋼製床組だけでなく、空調機器や施工技術も併せ持ち、システムとして一体で空調ソリューションを提案できるところが当社の強みです。予算や工期はもとより、施設の用途や空間形態を考慮し、どのような空調機器の種類や配置を選択すべきか、最適な設計提案が可能です。

―今後の自治体への支援方針を聞かせてください。

『ユカリラ』は、従来の床輻射冷暖房システムよりもシンプルな仕組みとなっているので、体育館の新築や建て替えはもちろん、床面の張り替えにあわせて、『ユカリラ』を導入することもできます。実際、すでに全国から数十件の問い合わせをいただいています。当社では、整備計画の初期段階から各自治体のニーズに応じて、多様な技術提案ができる体制を整えています。「快適性」を追求した体育館空調整備を検討の際には、ぜひお問い合わせください。

| 設立 | 昭和20年9月 |

|---|---|

| 資本金 | 153億円(令和6年3月31日現在) |

| 売上高 | 2,106億4,200万円(令和6年3月期) |

| 従業員数 | 3,627人(連結:令和6年3月31日現在) |

| 事業内容 | 素材事業、建材事業、エンジニアリング事業 |

| URL |

.png)