【作業や心理的負担軽減】限界を感じていた郵便物発送業務は、「機械に通すだけ」の単純作業に

(集計作業の自動化 / ピツニーボウズジャパン)

.png)

※下記は自治体通信 Vol.67(2025年7月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

DX推進の機運が高まる昨今、全国の自治体で業務のデジタル化が進んでいるが、いまなおアナログな作業が残り続けているのが、通知物や帳票の発送業務だ。そこでは、大量の発送物の数や重さを確認するといった煩雑な集計作業に職員が負担を感じているケースが少なくない。そうしたなか、善通寺市(香川県)では、集計作業の自動化を通じ、業務の効率化を強く実感しているという。取り組みの詳細について、同市総務課の津島氏に聞いた。

単純に作業時間を増やしても、負担の軽減効果は限られた

―善通寺市ではどのように郵便物の発送業務を行っていましたか。

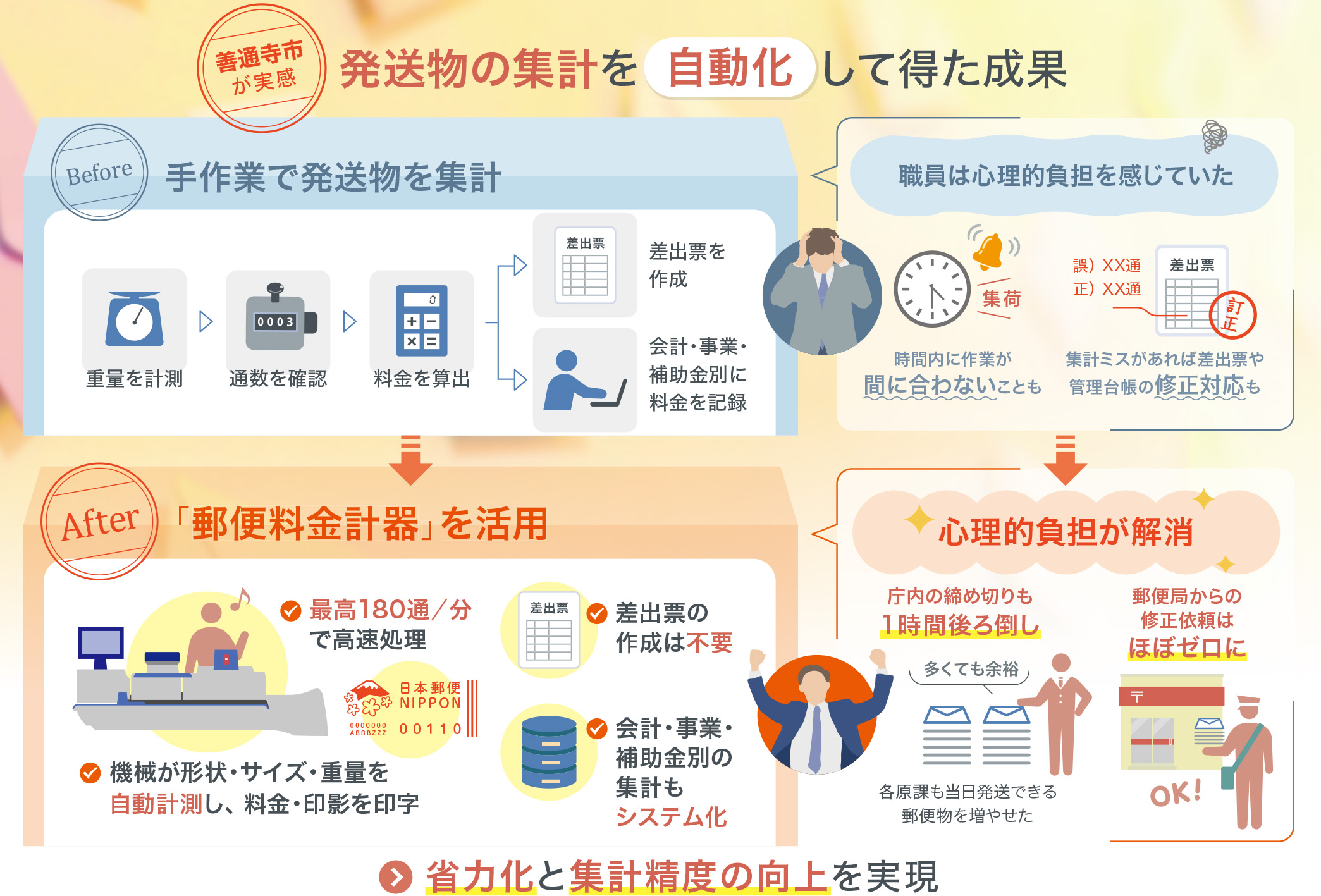

毎日、各課から集まる発送物を総務課の職員が集計し、料金後納郵便として郵便局に差し出すために必要な「差出票」を作成していました。また当市の場合、郵送にかかる費用を詳細に管理するために、郵便料金を会計・事業・補助金別に仕分けし、手作業で表計算ソフトに入力していました。料金は、発送物の形状や重さ、郵便区内特別郵便物*の適用の有無で変わってくるため、集計は非常に神経を使う作業でした。集荷後に郵便局から集計ミスを指摘されることも多く、その都度、差出票や表計算ソフトを訂正する手間も発生していました。それに加え、この集計作業が毎日、時間との闘いであることも担当職員の大きな心理的負担となっていました。

―詳しく聞かせてください。

もともと総務課への発送物の持ち込みは午後3時に締め切っていましたが、郵便局の集荷までに集計作業が間に合わないことが多かったので、ある時期からは庁内の締め切りを午後2時に早めて作業時間を増やしていました。しかし、それでも総務課職員の負担は大きくは減らず、限られた時間での作業では集計ミスが依然として発生していました。さらに、締め切りの前倒しに対して各課からは不満の声があがるようにもなっていたのです。そうしたなか、郵便区内特別郵便物を適用させる発送物にはg単位で通数を報告するよう郵便局から求められるようになり、いよいよ手作業での集計作業に限界を感じ始めました。そこで、ピツニーボウズジャパン社から提案を受けた「郵便料金計器」という機械に関心をもちました。

―それはどのような機械ですか。

郵便物の形状や重さを自動で計測し、適切な料金を印字する機械です。この印影は切手代わりになり、郵便局への差し出し時に差出票の添付が不要になるため、発送業務の負担を根本的に減らせると期待しました。特にピツニーボウズ製の機械は、発送物の計測結果をg単位で管理できるなど細やかな集計を行える点を評価し、令和6年5月に導入しました。

*郵便区内特別郵便物:郵便物の宛先や数、重量などの一定条件を満たした場合に料金が割り引かれる制度

各課の職員にも効果が波及。発送準備に余裕が生まれた

―導入効果を教えてください。

発送業務にかかる総務課の集計の手間が大きく軽減されました。発送物を機械に通す前に、会計・事業・補助金別にあらかじめ設定したコードを入力するだけで、郵便料金が自動で仕分けされ、データとして蓄積されていくため、日々、表計算ソフトに料金や通数を手入力する作業はなくなりました。差出票の作成も不要なため、発送業務における煩雑な手作業はほぼゼロになったと言えます。機械での処理は1分当たり最高180通と高速なため、機械に通す作業自体にストレスはありません。発送物の形状や重量は機械で正確に計測できるので、集計ミスやそれに伴う訂正もなくなりました。これらの導入効果は、総務課の職員以外にも波及しています。

―どういった効果が波及しているのですか。

各課は従来よりも余裕をもって発送準備を行い、当日中に発送する郵便物の量を増やせるようになりました。総務課の発送業務が省力化されたことで、庁内での発送物持ち込みの締め切りを1時間後ろ倒しでき、追加の発送物にも柔軟に対応できるようになったのです。また、郵便料金計器で集計精度が担保されたことで、「料金の適正収納」を徹底したい郵便局の業務効率化にもつながっているようです。そのため、郵便区内特別郵便物での発送における「g単位での通数の報告」も、機械の信頼性が考慮され不要となりました。発送業務にまつわる多くの場面で、郵便料金計器の導入による大きな成果を実感しています。

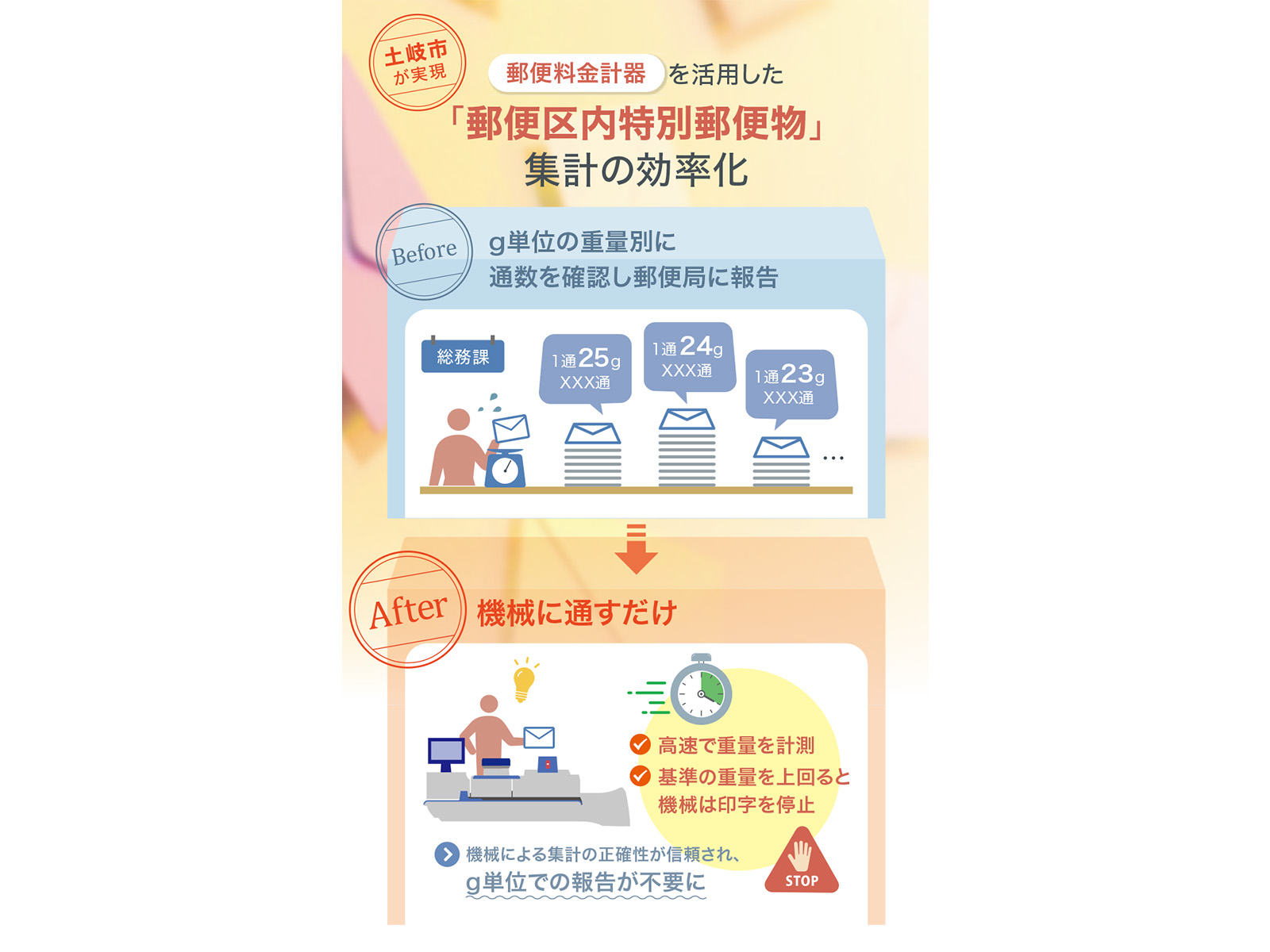

自治体の発送業務においては、郵便局による「料金適正収納の厳格化」で、割引料金適用のための集計作業が煩雑化し、職員が頭を抱えているケースも少なくない。土岐市(岐阜県)もそうした自治体の一つだったが、前ページで紹介した善通寺市と同じ「郵便料金計器」の導入により、発送業務にかかる負担を大きく軽減したという。取り組みの詳細を、同市総務課の加藤氏に聞いた。

g単位で通数を数える作業。職員から窮状を訴える声も

―郵便物の発送に伴い、どういった作業が発生していましたか。

当市の総務課では、おもに会計年度任用職員が発送業務を担っています。なかでも、割引料金を適用するために毎日発生する「郵便区内特別郵便物」の集計作業は、特に大きな比重を占めていました。この制度は、同一の郵便区内宛、同一の重量帯の発送物が100通以上そろえば適用されるのですが、料金適正収納の厳格化を背景に、g単位での通数の報告が求められていたからです。そのため我々は、1通10g前後から25gまでの15種類ほどの「束」をつくり、それぞれの通数を数え、付箋を貼る作業を行っていました。この作業は、「負担が大きすぎる」と会計年度任用職員から窮状を訴えられることもありました。

―具体的に、どういった負担がかかっていたのでしょう。

「集荷までの限られた時間で正確かつ素早く集計を終えなければいけない」というプレッシャーです。当時、会計年度任用職員には発送業務に専念してもらっていました。しかし、総務課への発送物の持ち込みに締め切りを設けている以上、集計を前倒しで始めるわけにもいかず、毎日が時間との勝負でした。発送物が多いときは、ほかの総務課職員が業務を中断して集計を手伝うこともありました。そうしたなか、課題の有効な解決策として期待したのが、ピツニーボウズジャパン社から提案を受けた「郵便料金計器」でした。

―どういった点に期待したのでしょう。

同社の郵便料金計器には、郵便区内特別郵便物の集計に役立つ複数の機能が実装されている点です。1つ目は、設定した重量以下の発送物にのみ割引料金と「郵便区内特別」の文字を印字し、超過時には機械が自動停止する「重量制限機能」。2つ目は、機械を通した発送物の重量をg単位で記載し、レポートを自動作成する機能です。デモンストレーションを見て、その機能が我々の抱える最大の課題を解決してくれると確信し、令和4年9月に導入しました。

従来の詳細な報告が不要に。自動化で得た想定外の成果

―導入で得られた成果を聞かせてください。

当初期待していた通り、郵便区内特別郵便物の集計にかかる手間が大きく軽減され、会計年度任用職員は時間に追われるプレッシャーから解放されました。また、郵便料金計器の導入と同時に、その集計精度の高さが郵便局側から信頼されたことで、「g単位での通数の報告」そのものも不要になったという、想定外の成果もありました。会計年度任用職員には、新たに捻出できた時間を活用してこれまで総務課の職員が行っていたほかの業務も任せられるようになり、組織全体の業務効率化にもつながっています。

―郵便物発送業務をめぐる自治体の状況をどう見ていますか。

令和6年10月の郵便料金改定で25gを境にした84円、94円の金額が「50gまで110円」になりました。これに伴い、少しでも発送コストを下げようと郵便区内特別郵便物の適用を増やそうと多くの自治体が考えています。しかしその一方で、郵便局からの割引郵便物の引受ルール厳格化により、郵便区内特別郵便物の発送時にg単位での差出票の作成を求められ、集計にかかる職員の負担が増えています。

―どのように解決すればよいでしょう。

「郵便料金計器」の活用こそが、最善の解決策になりえると考えています。「差出票」の作成そのものが不要になり、機械の高速処理により、職員は確かな業務効率化の効果をすぐにでも体感できるでしょう。集計作業にかかる時間、すなわち人件費の削減効果も期待できますし、当社の機械は郵便区内特別郵便物の発送をサポートする機能も搭載しているため、割引料金の適用も増やしやすくなります。こうした導入効果はすでに多くの自治体で評価され、郵便料金計器は現在、約400の市町村で導入されています。

―自治体に対する今後の支援方針を聞かせてください。

私たちは、発送業務はアナログ作業を効率化するうえでの「最後の壁」であり、機械の導入によって必ず効率化できると確信しています。「仕事は人に。作業は機械に」という理念のもと、自治体のみなさんが住民と向き合う仕事に集中できるよう、業務の効率化を支援していきます。

.png)

| 設立 | 昭和56年1月 |

|---|---|

| 資本金 | 4億円 |

| 従業員数 | 125人(令和7年1月1日現在) |

| 事業内容 | 郵便と小包の発送業務の効率化およびデジタル・トランザクションの分野における製品とソリューション、サービス |

| URL |

%20(1).png)