※下記は自治体通信 Vol.52(2023年9月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

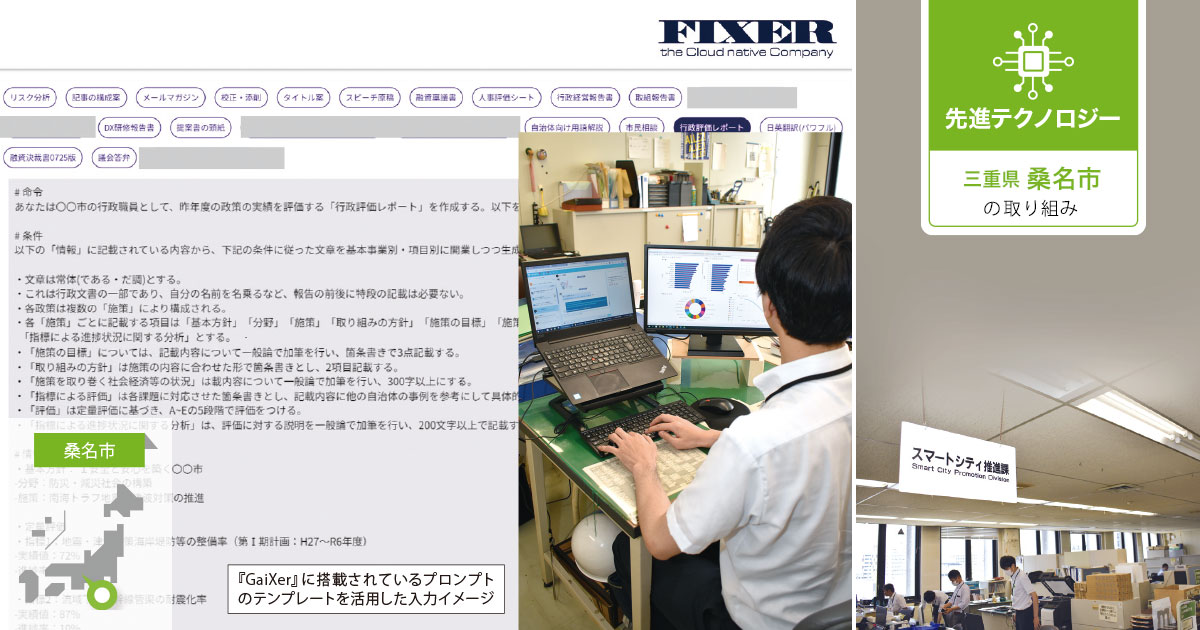

最近、『ChatGPT』が大きな話題を集めており、自然言語での対話や文章作成を自動で行える生成AIが徐々にビジネスで活用され始めている。そうしたなか、桑名市(三重県)は自治体のなかでも早い段階で生成AIに着目し、今年7月から行政文書の作成に活用する実証実験を開始したという。同市長の伊藤氏に、生成AIに着目した背景や今後期待する効果などを聞いた。

職員からの提案に、大きな衝撃を受けた

―桑名市が生成AIに着目した背景を教えてください。

今年3月のことです。当時、デジタル推進課(現:スマートシティ推進課)に所属していた職員が、「今後5年間におけるデジタル推進計画の素案を作成したので見てください」と言ってきたのです。パワーポイントでまとめた15ページくらいの資料で、私は「素案ならこんな感じかな」と思いながら、パラパラとめくっていきました。すると、最後のページに「これは生成AIが5分で作成した資料です」と書かれていたのです。

聞けば、職員が生成AIにプロンプト*を入力して、この資料をつくったというのです。職員は計画の素案をつくることが目的ではなく、生成AIはここまで進んでいるなら、活用を検討すべきと私に伝えたかったのです。正直、これには衝撃を受けました。

―どのような衝撃を受けたのでしょう。

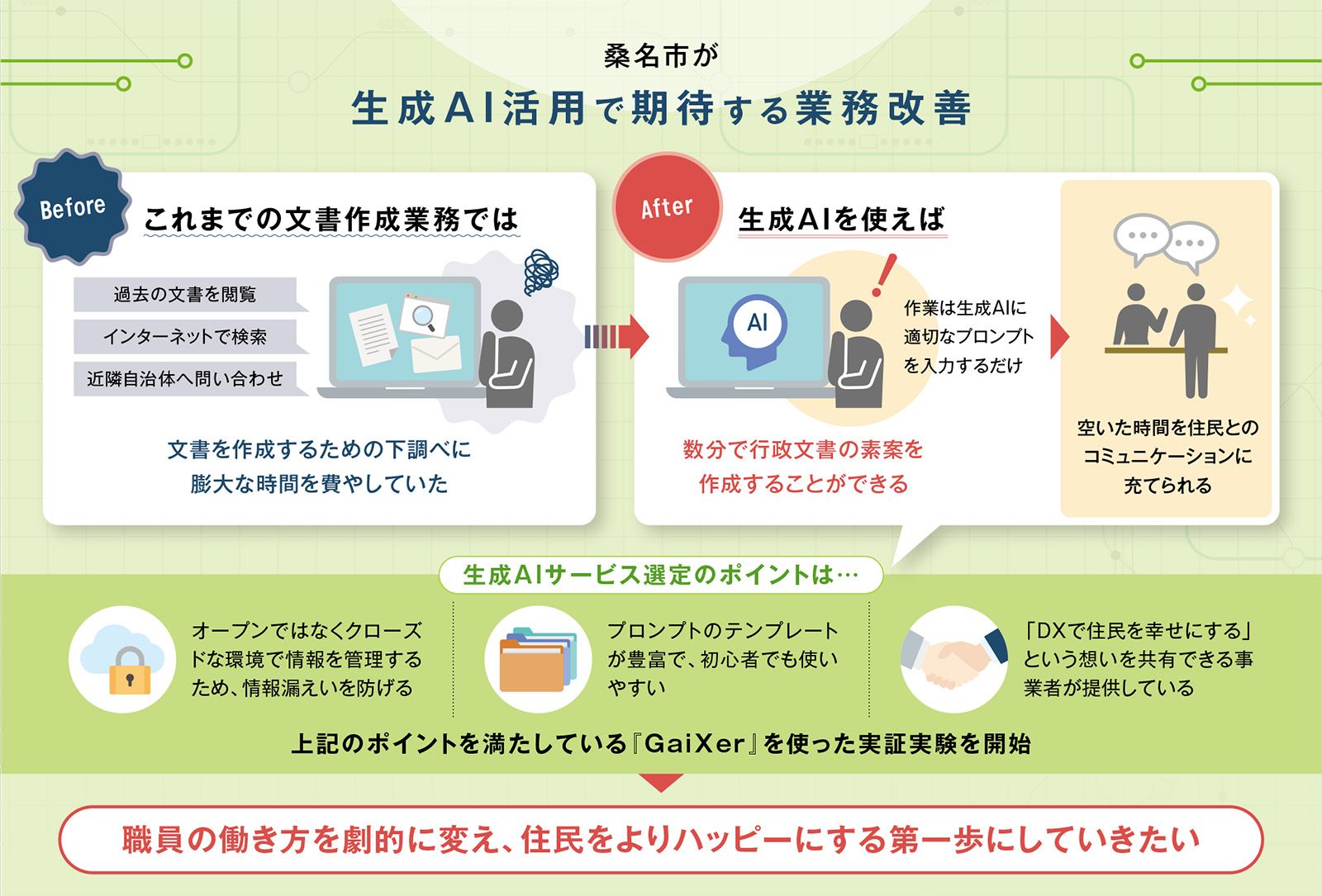

生成AIを活用すれば、自治体職員の働き方は劇的に変わっていくだろうと感じたのです。それくらい、読んでいて文章に違和感がありませんでした。自治体職員は、文書作成が業務の大半を占めます。その準備のため、過去の文書を閲覧したり、インターネットで検索したり、近隣自治体に問い合わせたりして、膨大な時間を割かなければなりません。それが数分で素案ができるのなら、あとはそれを元に清書をしていけばいいので、大幅な時間短縮につながります。

さっそく4月から、実際にどのような生成AIを活用すればいいかの検討を始めました。さまざまな生成AIがあるなか、FIXERが提供している生成AIサービス『GaiXer(ガイザー)』に注目し、実証実験をすることにしたのです。

*プロンプト : ここでは、生成AIが回答するための指令文や文章のことを指す

桑名市独自の活用法を確立したい

―具体的にどのような点に注目したのですか。

大きく3つあげられます。1つ目は、情報セキュリティ対策が担保されている点です。自治体同士でオープンな生成AIを共同で活用した場合、ある自治体が学習させた内容を使って生成AIが別の自治体に回答してしまい、内部情報が漏えいするリスクがあるのです。『GaiXer』の場合は、個別にクローズドな生成AIを提供するため、そうした心配はありません。

2つ目は、プロンプトのテンプレートが豊富な点です。精度の高い文章を生成したい場合は、プロンプトも細かい設定を行う必要があります。しかし、初心者にとってはハードルが高い。『GaiXer』では、さまざまな行政文書別にプロンプトのテンプレートが用意されているとのこと。そのため、職員が活用しやすいと判断しました。

―3つ目はなんでしょう。

FIXERとDXに対する想いが共感できた点です。私は、DXを積極的に推進していくことで、庁内の業務効率化はもちろん、住民の幸せにつながると考えているのです。たとえば、職員が一日中パソコンとにらめっこしながら事務作業をしていた場合、生成AIを活用することでその時間は減らせます。そして、空いた時間を活用して住民とのコミュニケーションを増やしていく。それが、DXの本質だと考えているのです。その想いを同社代表の松岡さんに共感してもらえ、「一緒にDXを進めていきたい」と思えたのです。

―今後における生成AIの活用方針を教えてください。

『GaiXer』を業務に浸透させることで、より職員が住民に寄り添う仕事に向き合っていける環境を整えていきたいと考えています。FIXERとは、今年7月に連携協定を締結し、『GaiXer』を使った実証実験を始めたばかりですが、支援を受けながら当市独自の活用法を確立することで、職員の働き方を劇的に変え、住民をよりハッピーにする第一歩にしていきたいです。

これまでは、早い段階で生成AIに着目し、実証実験に取り組み始めた桑名市の事例を紹介した。ここでは同市に生成AIを提供し、導入支援を行っているFIXERを取材。代表の松岡氏に、生成AIを導入する際の懸念点やその解決法などを聞いた。

期待を寄せつつも、業務活用にはためらう人も

―生成AIに注目する自治体は増えているのでしょうか。

すごく増えています。そもそも生成AIとは、自然言語処理技術を応用したAIであり、入力されたプロンプトの意味を理解し、それに基づいた文章を自動で生成できます。自治体職員は行政文書を作成する業務が多いことから、計画書の素案作成など、煩雑な業務の時間短縮につながるのでは、と期待する自治体が多いのです。

その一方で、生成AIの業務への活用に懸念の声があがっているのも事実です。

―どのような懸念ですか。

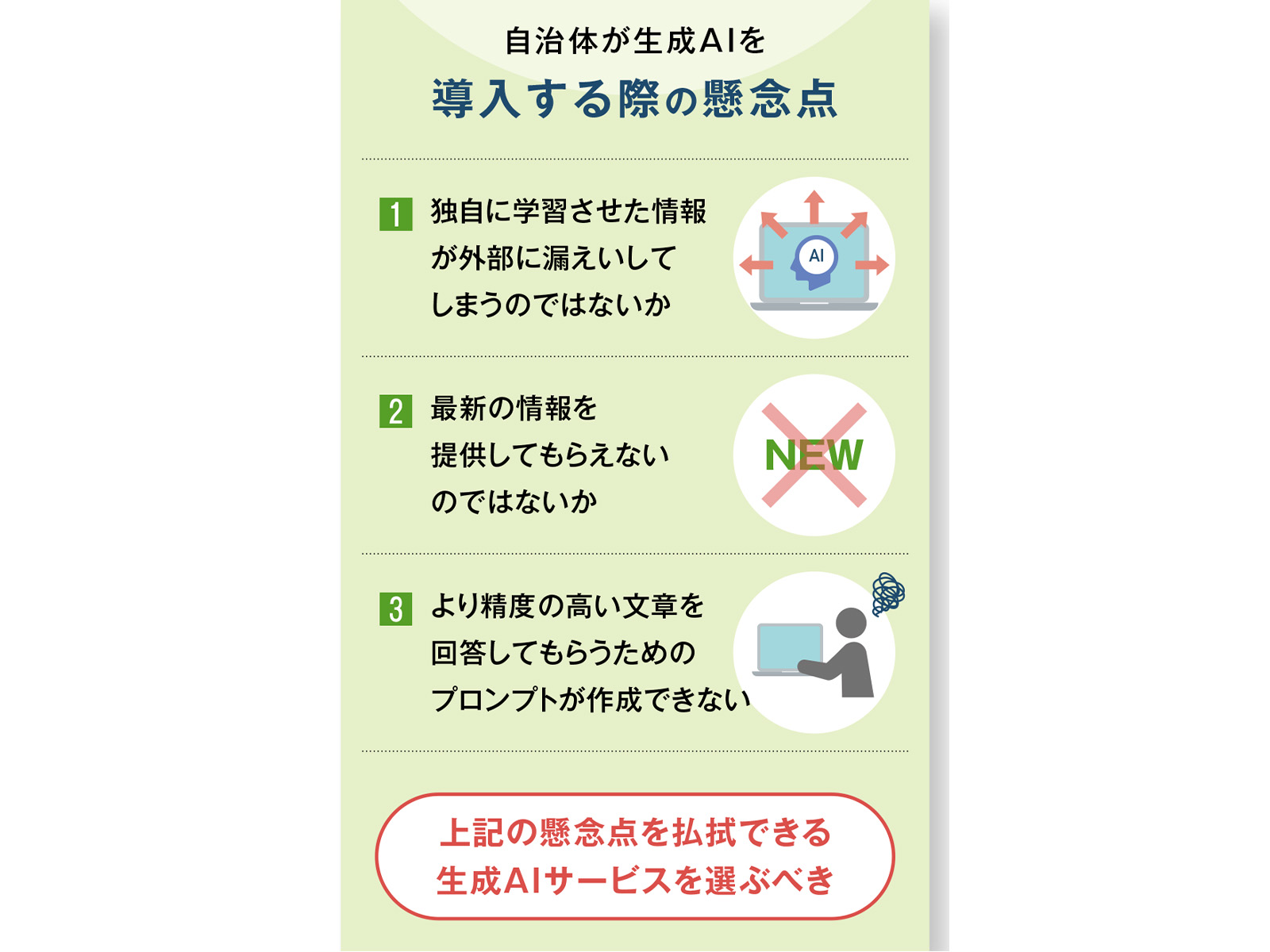

まずは、情報セキュリティの問題です。オープンソースの生成AIの場合、言わば1つの「脳」を利用者全員で共有します。そうすると、「A自治体」が独自に覚えさせた内容をAIが学習すると、「B自治体」のプロンプトへの回答にその内容を使ってしまう可能性があるのです。その場合、庁内の規定などが外部に漏れるリスクがあります。オプトアウト*の仕組みはあるものの、一人ひとりの個人利用まで管理することは困難です。

次に、最新の情報を提供してもらえないのではないかという点。たとえば、『ChatGPT』の無料版は、現時点で令和3年9月までの情報しか提供できない仕様です。そのため、利用範囲が限定的になってしまいます。

最後に、プロンプトの問題です。より利用価値が高い文章をAIに回答してもらうにはプロンプトの作成にもある程度ノウハウが必要です。しかし、経験がない人にはノウハウがないため、せっかく生成しても「これでは使いものにならない」となりかねません。

*オプトアウト : 個人情報の第三者提供に関し、個人データの第三者への提供を本人の求めに応じて停止すること

地域のDXに貢献し、よりよい社会の実現を目指す

―解決法はありますか。

そうした懸念を払拭できる生成AIを活用すればいいのです。たとえば、当社が開発した生成AIプラットフォーム『GaiXer』がまさにそれです。

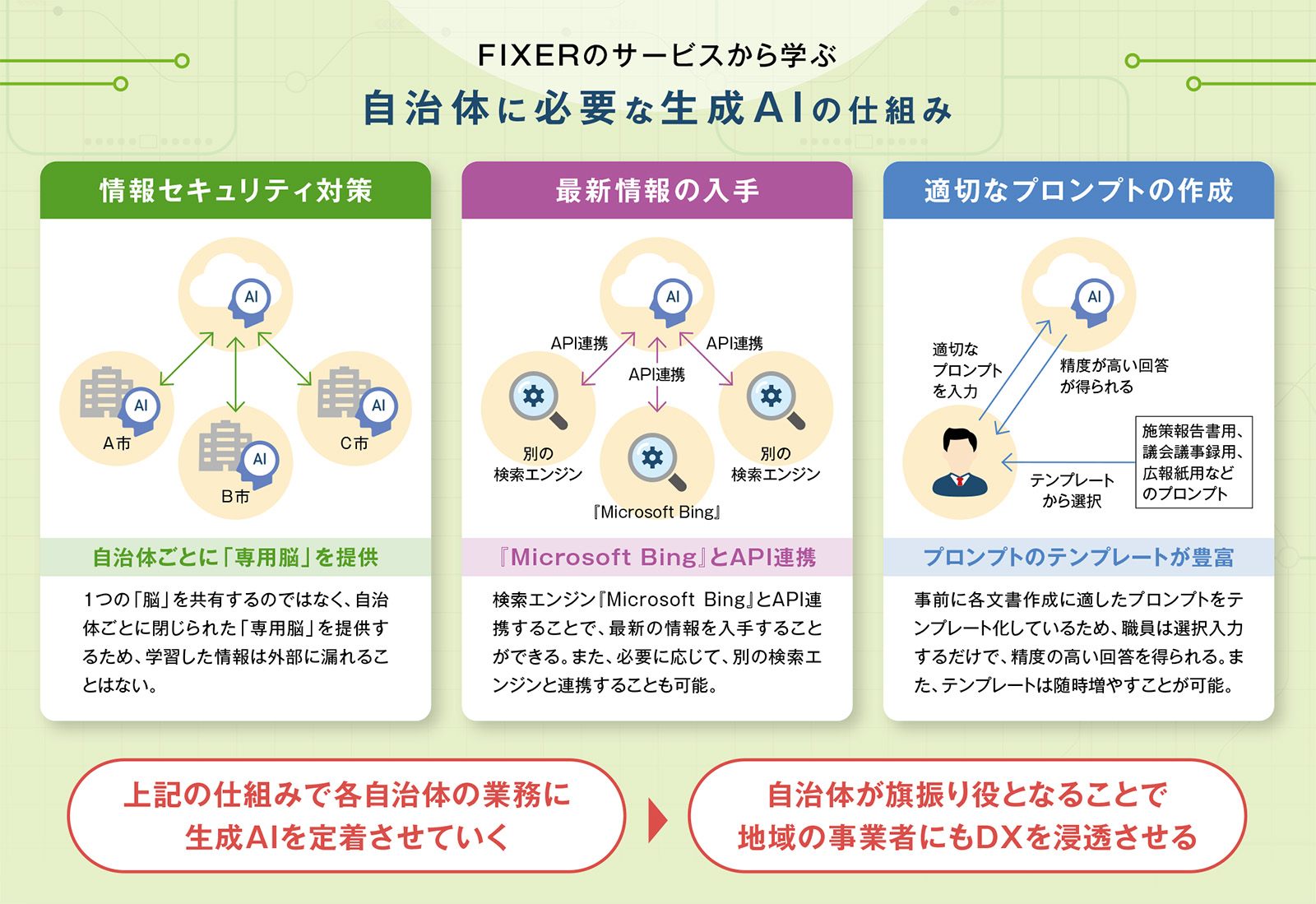

情報セキュリティについては、1つの脳を共有するのではなく、利用者ごとに「専用脳」を作成します。そのため、独自に学習させた内容が外部に漏えいすることはありません。

また、『Microsoft Bing*』とAPI連携することで、最新の情報を得ることが可能です。生成AIと連携させるのは高度な技術が必要ですが、当社は創業以来クラウドに特化したサービスを提供しているため豊富なノウハウを有し、また、Microsoftと強固なパートナーシップを結んでいることで実現できました。ちなみに、要望に応じてほかの検索エンジンと連携することも可能です。

―プロンプトの問題はどのように解決するのでしょう。

行政文書別にプロンプトのテンプレートを用意しています。職員はこれらを選択することで、精度が高い回答を得られます。なお、このプロンプトは、随時増やしていくことが可能で、ほかの自治体と連携すれば、お互いの知見を反映することで、よりリッチなテンプレートにすることができます。

―自治体に対する今後の支援方針を教えてください。

『GaiXer』によって、自治体の業務効率化と住民サービスの向上に貢献していきたいですね。自治体で生成AIの活用が定着すれば、自治体が旗振り役となり、地域の事業者への生成AIの普及が期待できます。そうすることで、地域全体のDXにも貢献し、ひいてはよりよい社会の実現を目指していきたいですね。

*『Microsoft Bing』: Microsoftが提供する検索エンジン

| 創業 | 平成21年11月 |

|---|---|

| 資本金 | 1,212百万円 |

| 従業員数 | 270人(令和5年4月1日現在) |

| 上場取引所 | 東京証券取引所 グロース市場(令和4年10月上場) |

| 事業内容 | クラウドテクノロジーを活用したエンタープライズシステム開発、クラウド環境の設計や運用・保守、監視サービスなど |

| URL |

%20(1).png)