SDGsを通じたまちづくり 自治体事例|観光×教育×環境 サスティナブル・ハブ整備事業、持続可能な広域連携のスローツーリズム

奄美市、岐阜県・長野県の広域連携によるSDGs自治体事例

内閣府では、SDGsの理念に沿った取り組みを推進しようとする都市・地域の中から、特に、経済・社会・環境の三側面における新しい価値の創出を通して、持続可能な開発に取り組む地方自治体を「SDGs未来都市」として選定しています。

また、選定された都市のうち、特に先導的な事業を「自治体SDGsモデル事業」として支援し、成功事例の普及を促進しています。

ここでは、2024年度に「自治体SDGsモデル事業」、「広域連携SDGs未来都市」、「地方創生SDGs課題解決モデル都市」として選定された自治体の取り組みを紹介する内閣府地方創生推進事務局がまとめた冊子「2024年度自治体SDGsモデル事業/広域連携SDGs未来都市/地方創生SDGs課題解決モデル都市 事例集」より抜粋してSDGs事業・取り組みの自治体事例を紹介します。

今回は鹿児島県 奄美市、岐阜県・長野県の広域連携によるSDGs自治体事例です。

観光×教育×環境 サスティナブル・ハブ整備事業|奄美市

世界自然遺産に登録され観光客が増加している鹿児島県 奄美市では、観光客の満足度向上を図ることや環境に負荷をかけない縄文型生活や貴重な自然と生物多様性を次世代に伝える取り組みを推進しています。そのため「宇宿貝塚史跡公園」をSDGs推進の拠点として整備することで、縄文型生活の普及啓発を図り、観光・教育・環境で相乗効果を生み出すとともに、多様な主体と連携するプラットフォーム活動の拠点としても活用しています。

同市の一連の事業・取り組みはSDGs17のゴールのうち「飢餓をゼロに」(SDGs17のゴールの2)、「住み続けられるまちづくりを」(同11)、「陸の豊かさも守ろう」(同15)、「パートナーシップで目標を達成しよう」(同17)に沿ったものです。

次に同市が推進している主なSDGs事業や取り組みを紹介します。

奄美市SDGs推進プラットフォーム運営事業

民間企業・市民・行政が一体となった「奄美市SDGs推進プラットフォーム」を設立し、会員相互による意見交換会や講演会、ワークショップを開催することで、オール奄美でSDGsに取り組み、パートナーシップによる目標達成を目指しています。

また、SDGs推進パートナーの登録・表彰制度(「あまみSDGsアワード」)の構築や、子ども向け出前講座・ポスター展の開催により、SDGsへの関心が子どもから家庭、そして地域へ広がることを目指しています。

宇宿貝塚史跡公園拠点整備によるSDGs加速化事業

自然・動植物とそこに暮らす人々が共存・共生し、環境に負荷をかけない「縄文型生活」に加え、世界に誇る自然環境・生物多様性と深い歴史が共に歩むことで、新しい価値を創造する「環境文化」を同時に発信する拠点施設として「宇宿貝塚史跡公園」のリニューアルを推進しています。

宇宿貝塚史跡公園は、国史跡「宇宿貝塚」の真上に整備された施設で、発掘調査で発見された遺構・遺物を調査の跡を埋め戻さずに露出展示しています。

また、同公園内に「奄美市SDGs推進プラットフォーム」の活動拠点を設けることで、プラットフォーム活動の活性化を図っています。

宇宿(うしゅく)貝塚のサイト(https://ushuku-kaizuka.amamiisan.com/)より

そのほかの取り組み

・奄美満喫ツアーの取り組み

「知って、来て、感じて奄美」をテーマに、奄美大島への誘客を図り観光交流人口の拡大につながる取り組みを推進しています。

・「移・職・住」の総合対策

「移住」を含めた人材確保や就業環境の向上に向け、新たな住宅整備や空き家の賃借により、従業員用の住宅確保に取り組んでいます。

・自然・動植物の保護

林道における夜間の車両利用ルールの策定及びグリーンスローモビリティの実証により、野生生物の負荷軽減、交通事故、脱炭素対策に取り組んでいます。

持続可能な広域連携のスローツーリズム|岐阜県・長野県

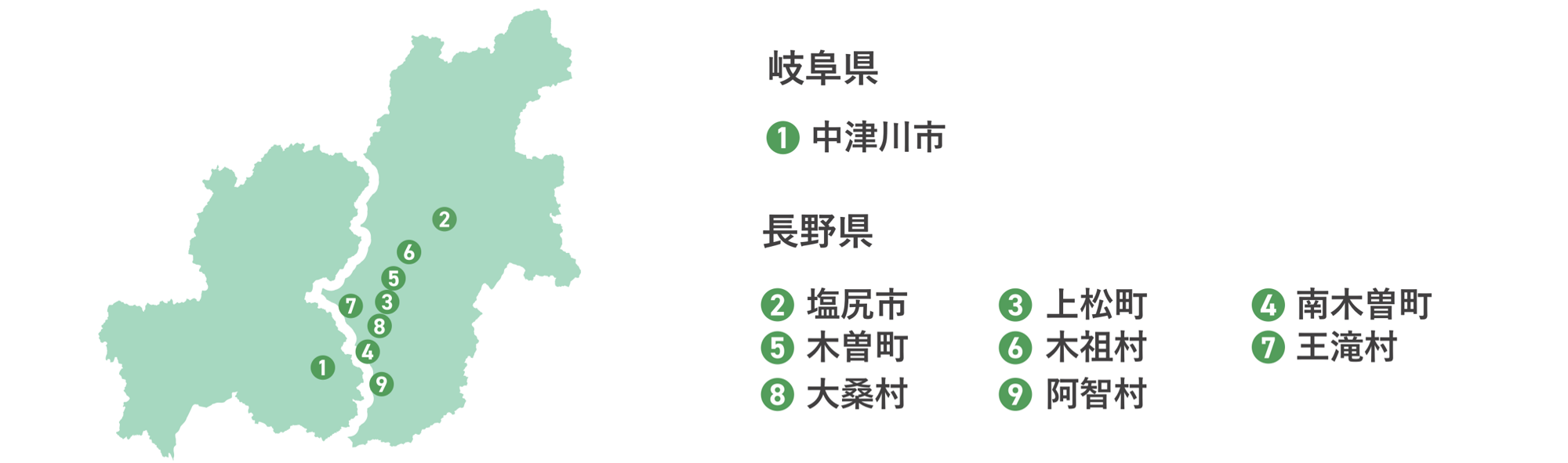

岐阜県・長野県の圏域の自治体(岐阜県:中津川市、長野県:塩尻市、上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、阿智村)は広域連携によりリニア時代に備えた持続可能なスローツーリズムに取り組んでいます。

圏域の自治体は少子化や若者の流出等により、担い手不足や地域経済衰退が懸念されている一方、豊かな森林、中山道、東山道、木曽川等の魅力ある資源があることや、リニア中央新幹線の開業を控えていることから、国内外から多くの人が訪れるポテンシャルがあります。

そこで、広域連携によるスケールメリットを活かした、持続可能なスローツーリズム構築を推進しています。

岐阜県と長野県の広域連携による一連の事業・取り組みはSDGs17のゴールのうち「すべての人に健康と福祉を」(SDGs17のゴールの3)、「働きがいも経済成長も」(同8)、「産業と技術革新の基盤をつくろう」(同9)、「つくる責任つかう責任」(同12)、「陸の豊かさも守ろう」(同15)に沿ったものです。

次に両県の広域連携で推進されている主なSDGs事業や取り組みを紹介します。

圏域内でのデジタル観光情報発信

集客力の向上等を目的として、圏域一体でデジタル技術を活用した観光情報発信を推進しています。

また、圏域でのデジタル観光マップで周遊観光を促進するデジタルツールの構築・運用を行っています。圏域の関係者と連携し、ポスター・配布物等に二次元コードを表示させ、事業者に発信してもらうことで、利用促進を図っています。

広域連携に参画する岐阜・長野両県の自治体

DX人材育成及び官民連携による情報発信体制の強化

Google「ビジネスプロフィール」を活用した官民連携による観光地・店舗等の情報発信を行い、地域の魅力を発信するとともに、Google「ビジネスプロフィール」の活用方法のセミナーやフォローを実施し、民間のDX人材の育成を図っています。

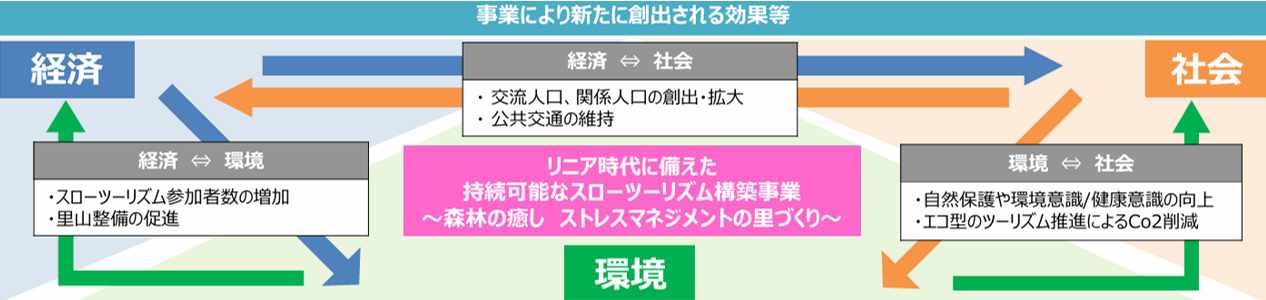

健康増進型/環境配慮型の圏域内観光周遊スローツーリズムの造成と効果検証

時間に縛られることなく、地域資源を大切にしながら徒歩・自転車・公共交通により、ゆっくりと周遊する、持続可能な観光形態である、「スローツーリズム」を活用し、圏域内での周遊型観光による長期滞在・消費機会の拡大、高付加価値化を図っています。

圏域内に点在する共通資源を活用したストレスマネジメントの里づくりの実現を目指し、団体観光客をターゲットとした、森林(もり)の癒し力に着目した「ストレスマネジメント・健康増進型」や森林保全・脱炭素に着目した「環境配慮型」で、圏域ならではの歴史・文化・アクティビティなどを活用した圏域内観光周遊スローツーリズムの造成と効果検証を実施しています。

商品の効果を観光事業者などへ広く周知を図り、情報共有することで、多くのステークホルダーと連携して新たな商品の開発も目指しています。

今後の展望

本事業を機に、圏域の魅力や付加価値が一層高まり、圏域内を周遊する交流人口・関係人口の創出・拡大が見込まれています。

「ストレスマネジメントの里」の形成は観光客だけでなく、圏域住民にも環境・健康意識が波及し、圏域住民の意識改革につながることが期待されています。

また、民間主体による新たな観光資源やコンテンツの発掘が行われることで圏域の魅力度の向上が展望されています。

〈参照〉

内閣府 地方創生推進事務局「2024年度自治体SDGsモデル事業/広域連携SDGs未来都市/地方創生SDGs課題解決モデル都市 事例集」

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kankyo/jirei/pdf/00_2024_all.pdf