【名護市・粗大ごみ収集】LINEが粗大ごみ受付のDXをけん引、負担軽減にとどまらない成果を獲得

(KANAMETO ECO / transcosmos online communications)

※下記は自治体通信 Vol.68(2025年9月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

自治体における粗大ごみの収集は、衛生的で快適な生活環境を維持するために欠かせない、重要な住民サービスの一つだ。しかしその申込の受付では、職員が電話対応に追われ、大きな業務負担を感じているケースも少なくない。そうしたなか、名護市(沖縄県)では、申込の受付手段にSNSのLINEを活用し、業務負担の軽減など複数の成果を得ているという。取り組みの詳細について、同市の2人に聞いた。

1日数百件の電話が集中。「つながらない」と苦情も

―粗大ごみ収集申込にLINEの活用を始めた経緯を聞かせてください。

儀部 当市では、年間約9,000件の粗大ごみの収集申込を、わずか2回線の電話で受け付けていました。繁忙期には1日数百件もの電話が集中するうえ、1件の対応に10分以上かかることもあり、職員はほかの事務に手が回らなくなる事態も起きていたのです。「電話がつながりにくい」と住民から苦情を受けることもありました。

倉富 庁内のDX推進を担う部署で、私が当時兼職していた業務改善推進室でも、ごみ収集申込受付は業務効率と住民サービスの質、両面でデジタル化による課題解決が求められる業務と認識していました。そうしたなか、当市とつきあいのあった事業者から、LINEで粗大ごみの収集を申し込めるツール『KANAMETO ECO』の提案を受けました。まさに環境衛生係の課題解決に資するものだと評価し、令和6年4月に導入しました。

―具体的に、どのような点を評価したのですか。

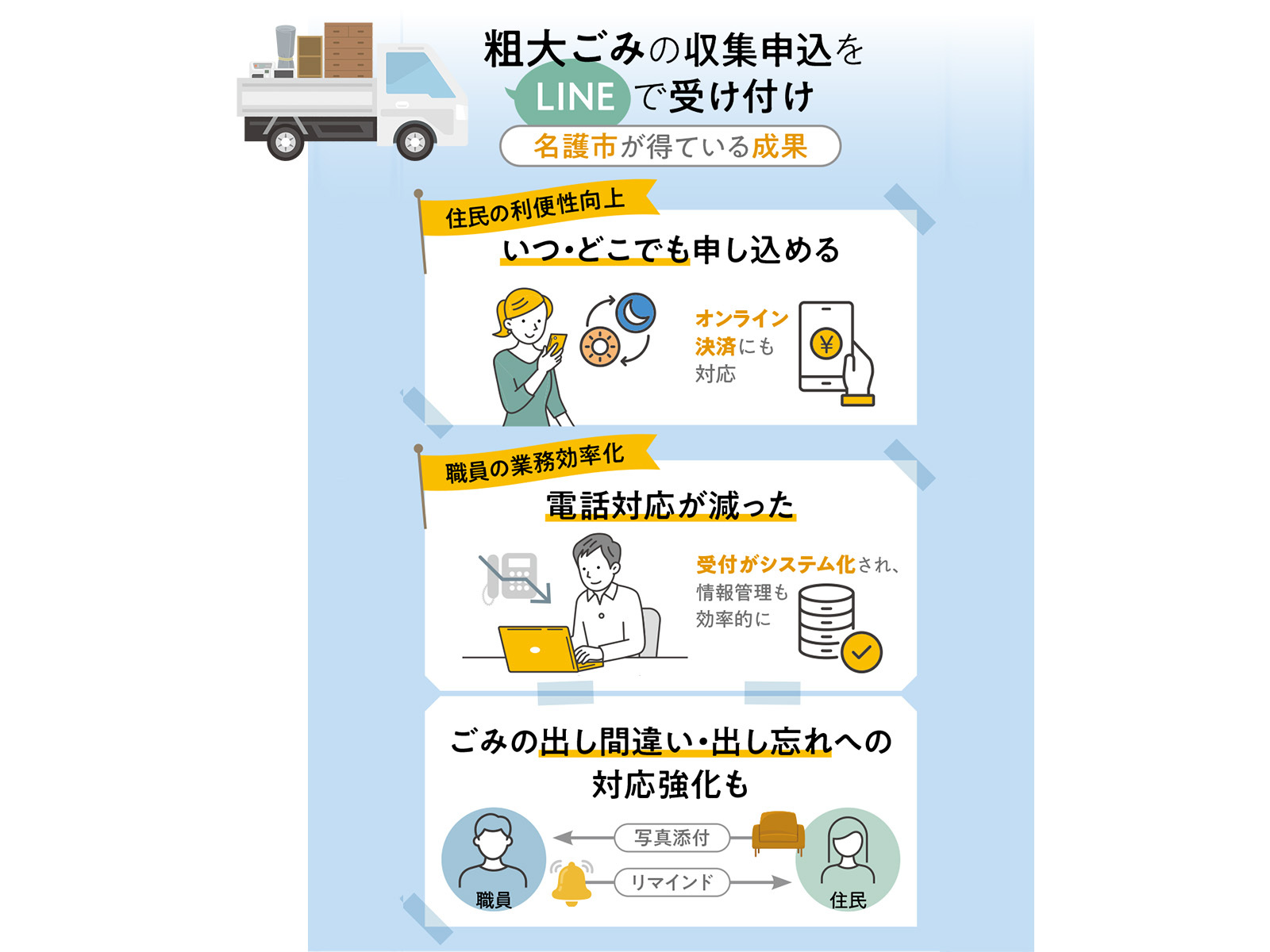

倉富 住民の確かな利便性向上を期待できる点です。住民は、使い慣れたLINEで収集日や品目を選んで申し込めます。オンライン決済の場合は、申込完了時に通知される番号などを記した紙を粗大ごみに貼るだけ。この手軽さが住民のメリットとなり、電話での申込を減らして職員の負担軽減につながると期待しました。令和元年から稼働している「福岡市粗大ごみ受付LINE」をモデルとしたサービスである点も安心材料となりました。

ごみの出し間違いや、出し忘れの防止策も強化

―導入効果はいかがですか。

儀部 LINEで受け付けた申込は電話対応にかかる時間が丸ごとなくなるため、職員の業務負担が大きく軽減されました。それに加え、電話対応では難しかった、ごみの出し間違いや出し忘れへの対策も強化でき、DXの効果を実感しています。住民が粗大ごみの写真を添付できる機能により、職員は事前にごみの種類を正確に確認できます。出し忘れ防止には、自動で住民にリマインドする機能が貢献しています。このほか、申込情報はデジタルデータとして簡単に蓄積できるため、今後はそのデータを活かし、ごみの排出状況の把握や処理手数料の適正化など、一般廃棄物処理事業そのものの効率化にもつなげていく方針です。

倉富 若い世代に「電話をかけず、オンラインだけで手続きを完結したい」と考える傾向があるなか、LINEの活用は人々の行動様式と合致し、円滑な住民サービスの提供につながると実感しています。現在は、『KANAMETO ECO』の導入で得た成功事例をさらに広めるべく、電子申請や施設予約など、ほかの住民サービスへのLINE活用も進めているところです。

―ごみ収集申込のオンライン化は進んでいますか。

ごみ収集の受付はまだまだ電話対応が多い状況です。オンライン化を進めている自治体でもWebフォームや電子メールの活用が主流ですが、馴染みが薄い住民も多く、リマインド機能も乏しいため情報を見落とす可能性もあります。そこで当社では、多くの住民が使い慣れ、プッシュ通知も可能なLINE上で、粗大ごみの収集申込を実現する『KANAMETO ECO』を提案しています。

―特徴を教えてください。

福岡市の先行事例で培ったノウハウをベースに、ごみ収集申込受付へLINEをすぐに活用できる点です。特に、自治体ごとに異なる収集日や料金、支払い方法、ごみの捨て方といったローカルルールに柔軟に対応できる点は強みです。これは、当社が数十を超える自治体の粗大ごみ収集に関するルールを研究した成果です。ほかにも、ごみ収集場所のマップ上へのピン留めやオンライン決済などの機能も実装し、現場の声を取り入れながら磨き込みをつねに行っています。

―自治体に対する今後の支援方針を聞かせてください。

公共事業の入札では環境負荷低減への取り組みが重視されています。こうした状況を踏まえ、当社はLINE拡張ツール『KANAMETO』の開発・提供にかかるCO₂排出量の「実質ゼロ*」を達成しました。これは、持続可能なまちづくりへの貢献を重視する当社の姿勢を示すものです。今後も自治体のニーズを積極的に取り入れ、持続的な住民サービスの提供と質向上を支援していきます。

*実質ゼロ:『KANAMETO』の開発・提供にかかるCO₂排出量の算定結果に基づき、CO₂排出権を購入することで実現

| 設立 | 平成28年5月 |

|---|---|

| 資本金 | 3億7,400万円(資本準備金を含む) |

| 従業員数 | 24人(令和7年7月1日現在) |

| 事業内容 | LINEを活用した行政のDXツール『KANAMETO』の開発、販売など |

| URL |

%20(1).png)