※下記は自治体通信 Vol.51(2023年7月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

地元食材を通じた地域プロモーションに力を入れる自治体は多い。小国町(山形県)もそうした自治体の1つで、飲食店舗を活用して、地元食材の魅力を伝える取り組みを行っている。「この方法だと、食材の魅力だけでなく地域の魅力まで伝えられる」と語るのは、同町産業振興課の遠藤氏。それはどういった理由からなのか。飲食店舗を活用するに至った経緯や得られた成果もあわせて、同氏に聞いた。

従来のPRでは、特産品の魅力が埋もれる懸念

―小国町が、地元食材を通じた地域プロモーションを手がけるに至った経緯を聞かせてください。

当町は、豊富な水資源を活かし、精密機器工場を中心に第二次産業で発展してきました。そうしたなか、持続可能な産業の創出を目指し、地域資源を活かした新しい観光の創生に取り組んでいます。平成29年度には「白い森ブランド戦略室」を創設して、InstagramやFacebookのアカウントを開設し、地元食材のPRを重要コンテンツの1つとしました。こうした情報発信以外にも、県下の自治体が集う物産展に出展し、地元食材の魅力を直接伝える取り組みも行ってきましたが、「うまく伝わっているのだろうか」と不安に感じる部分があったのも事実です。

―どういった理由からでしょう。

山形県といえば、「さくらんぼ」「ぶどう」などの果物が有名で、県をあげて認知度向上を図っています。一方、当町のおもな特産品は、山菜やキノコなど。果物に比べて地味な印象があり、「埋もれてしまうのでは」と感じていました。そのため、食材だけでなく地域の魅力がまるごと伝えられるようなプロモーションの方法がないか考えていたとき、飲食店舗を活用して「食を通じた地域プロモーション」をテーマに活動しているTregion社の存在を知りました。現在、一緒に取り組みを進めています。

―どのようなプロモーションなのですか。

同社が運営する飲食店舗で、地元食材を使った期間限定の料理メニューを一般の来店者に提供する、食材フェアを開催するものです。過去の物産展では、特産品を試食として提供することはできましたが、できたての料理であれば食材の魅力をあますところなく伝えられます。また、単独開催のため、他地域の特産品に埋もれる心配がなく、オリジナルメニューを開発することで、新しい食べ方の発見にもつながっています。さらに、食材フェアの期間中は、店内一面にポスターを掲示したり、熊の毛皮を飾ったりして地域の魅力まで伝えられます。最終日には「交流会」を開催できるのも特徴です。

生産者の「顔」を知ってもらい、安心感も伝えられる

―「交流会」とは、どういった内容なのでしょう。

飲食店舗を貸し切り、小国町関係者と来店者が、飲食を交えて交流を図れるイベントです。小国町関係者として参加するのは、私たち職員や特産品の生産者、地元住民などです。リピーターとして何度も参加してくれるお客さまもいて、お酒も入るため、「食材への想い」や「地元自慢」の話で大いに盛り上がります。生産者の「顔」を来店者に知ってもらうことで、食材の美味しさだけでなく安心感も伝えられます。食を通じて地域の魅力まで伝えられるこの取り組みは「地域ファン」づくりにつながり、生産者にとっては、直接お客さまの声を聞き、食材の魅力を再発見する機会にもなっています。

―これまでの取り組み実績を教えてください。

令和元年11月に、東京・赤坂の店舗で3日間の食材フェアと交流会を開催し、コロナ禍だった令和2年度には、仙台市の店舗も加えて2店舗でテイクアウトメニューの提供とオンライン交流会を実施しました。令和3年度と令和4年度には、同2店舗で再びリアルでの食材フェアを行い、東京・赤坂店では交流会も開きました。令和4年度には、地元食材を使って9種・586食のオリジナル料理メニューを提供し、実際に食べてもらったことで、多くの人に食材の魅力を伝えられたと感じています。フェアの1週間後に、小国町へ観光に来てくれた参加者もいました。地域の魅力まで効果的に伝えられる「期間限定のアンテナショップ」として、今後も同社の店舗を有効活用したいと考えています。

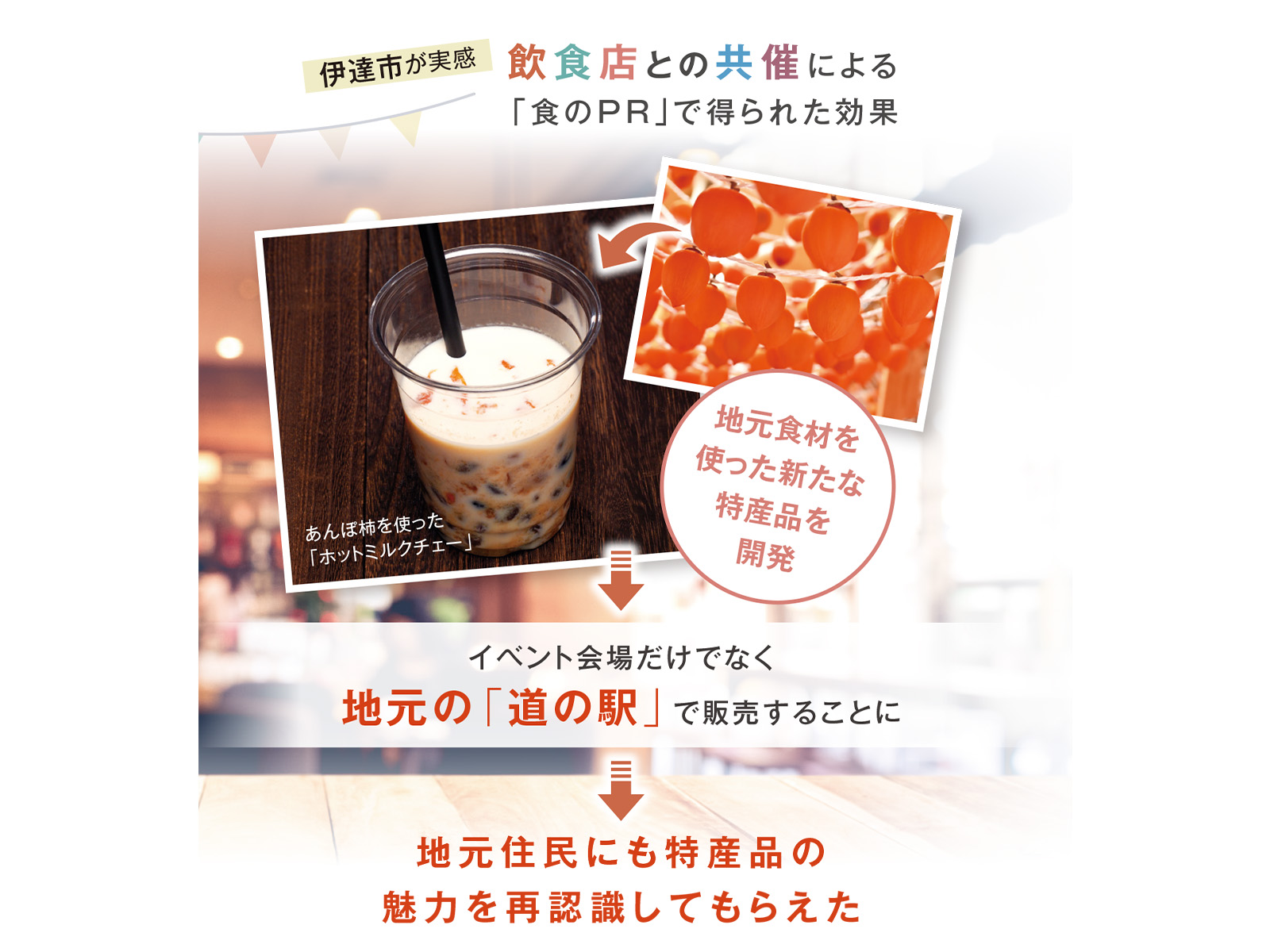

ここまでは、Tregion社が運営する飲食店舗を活用し、食を通じた地域プロモーションに取り組む小国町の事例を紹介した。ここでは、地元食材を使った新メニューの開発にTregion社の知見を活用し、新たな特産品として売り出すに至った伊達市(福島県)の取り組みを紹介する。

「あんぽ柿」の美味しさを、地元住民も再認識

―地元食材を使い、新メニューを考案した経緯を教えてください。

当市には、桃やキュウリなど、全国トップクラスの出荷量を誇る特産品があります。なかでも、干し柿の一種である「あんぽ柿」という地元食材は、令和4年に生産開始100周年という節目を迎えたこともあり、大々的にアピールしたいと考えました。ちょうど令和5年1月に、全国のご当地グルメが一堂に会する「ふるさと祭り東京」が東京ドームで開かれることから、そこであんぽ柿をアピールしようと決めました。その際、過去に同様のイベント出展でつながりのあったTregion社に、PRの一環としてあんぽ柿を使った新メニューの考案を相談したのです。

―そこから、どのようなメニューが開発されたのですか。

あんぽ柿とメープルミルクをあわせた「あんぽ柿のホットミルクチェー」というスイーツメニューです。そもそもあんぽ柿は、地元では「贈答用」といったイメージがあり、特に若い世代が口にする機会が少なかったといえます。新メニューは、メープルミルクの甘さとあんぽ柿のジューシーさが絶妙にマッチし、イベントでは想像以上に売れました。PRに来た当市の市長も「これまで感じたことのない美味しさ」と。イベント終了後、地元の「道の駅」でも販売してみたところ、若い世代にも好評でした。あんぽ柿の美味しさを地元住民が再認識するきっかけとなったようで、「あんぽ柿のホットミルクチェー」は、幅広い世代に親しまれる新たな特産品として販売できそうです。

―地元食材の魅力を伝える際、自治体はどのような点に留意すべきでしょう。

実際に「口にしてもらうこと」は大きなポイントだと思います。物産展などのイベントで地元食材をアピールする際に、店頭で試食を用意するケースは多いと思いますが、それだけでなく、食材の良さを最大限に引き出した「料理」として提供できれば、食材の魅力はさらに伝わるでしょう。そこで当社では、運営している飲食店舗で一定期間、各地の食材を料理メニューとして提供し、地域プロモーションを支援する取り組みをしています。そこでは、食材の魅力だけでなく、その地域の魅力まで伝えることを意識しています。

―詳しく教えてください。

プロモーション期間中に開く「交流会」が象徴的な取り組みです。地元関係者と一般来店者の交流を目的とした企画で、飲食をともにすることによりさまざまなコミュニケーションが生まれ、お互いの距離感を縮めます。「食」はまさしくコミュニケーションツールで、料理と交流を通じて「地域ファン」をつくれるのです。たとえば、自治体が開く「移住促進セミナー」や「観光PRイベント」に「食」を提供すれば、料理と交流が組み合わさり、催しの効果は一気に高まるでしょう。「食」は、地域ファンづくりの入口として最適なのです。また、私たちが地域プロモーションを支援するにあたり、特にこだわっていることがあります。

―どのようなことですか。

地元食材の生産者のもとへ出向き、必ず直接話を聞くようにしています。日頃どのように仕事に向き合っているか、どのような想いで食材を育てているかなどです。話を聞いた生産者のことを思い浮かべながら、料理メニューを考えます。また、地元住民や移住者からも直接話を聞き、「地元の魅力」を深く理解するように努めています。そうすることで、できあがった料理を提供する際、店員は食材の魅力だけでなく、生産者の「人となり」や地域の魅力までも伝えられます。その結果、料理はさらに美味しさを増し、食べた人には、地域への親しみや愛着まで感じてもらえるはずです。

―自治体に対する今後の支援方針を聞かせてください。

当社は、「東日本大震災でダメージを受けた東北地方を元気にしたい」という想いで、東北地方の自治体を対象に食を通じた地域プロモーションを支援してきました。約30の自治体の支援で培ったノウハウを、今後はさらに全国の自治体へ広げていきます。まずは東京・赤坂の系列店舗での実施を考えていますが、それだけでなく、伊達市のように地元食材を使ったメニュー開発のほか、テストマーケティングといった支援策も用意しています。ぜひご相談ください。

| 設立 | 平成26年11月 |

|---|---|

| 資本金 | 1,000万円 |

| 売上高 | 3億3,000万円(令和4年8月期) |

| 従業員数 | 28人(ほかアルバイトスタッフ80人、令和5年6月現在) |

| 事業内容 | 店舗事業、地方創生事業、珈琲事業 |

| URL |