防災・減災 自治体事例|グリーンインフラを活用した防災・減災対策、地震時においても汚水の流下機能を確保、浸水被害を軽減する河川の流域治水対策

防災・減災にさまざまな知恵と工夫を凝らす自治体事例

近年、気候変動の影響により気象災害が激甚化・頻発化し、南海トラフ地震等の大規模地震は切迫しています。また、高度成長期以降に集中的に整備されたインフラは老朽化しており、適切な対応をしなければ負担の増大のみならず、社会経済システムが機能不全に陥るおそれがあります。

このような危機に打ち勝ち、国民の生命・財産を守り、社会の重要な機能を維持するため、防災・減災、国土強靭化の取組の加速化・深化を図る必要があります。

そこで、内閣官房 国土強靭化推進室が5か年加速化対策全123項目について、災害時に効果を発揮した事例等を幅広く調査し、関係府省庁より報告があったものを取りまとめた「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策による取組事例集」より、自治体が実施した事業を抜粋して紹介します。

ここでは、大阪府の「グリーンインフラを活用した防災・減災対策」、佐賀県 佐賀市の「地震時においても汚水の流下機能を確保する下水道管路の地震対策」、奈良県県域の大和川流域自治体(奈良県 奈良市、北葛城郡 王寺町、生駒郡 三郷町、磯城郡 田原本町等)の「浸水被害を軽減する河川の流域治水対策」について、その事業概要や効果等を紹介します。

グリーンインフラを活用した防災・減災対策|大阪府

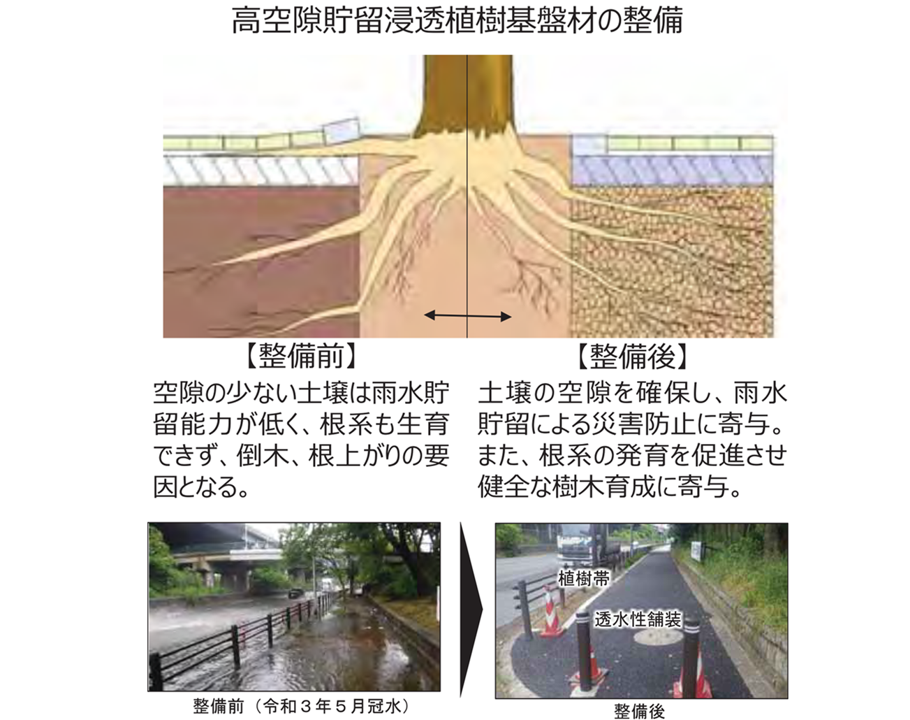

大阪府を事業者として寝屋川流域(大阪府八尾市)で実施された「グリーンインフラを活用した持続可能なまちづくり」事業は、雨水貯留浸透機能を有する植樹帯を整備したものです。これにより豪雨時の雨水流水の抑制に寄与し、冠水被害を軽減するほか、回遊性の高い良好な歩行空間を形成しました。

寝屋川流域にある本地区は特定都市河川流域に指定されており、近年の自然災害の激化に応じた浸水対策が必要でした。

また、久保寺緑地等のみどり拠点や歴史的資源(久保寺寺内町・世界かんがい遺産の長瀬川)といった資源があるにも関わらず、主要鉄道駅を連絡する人の回遊性が希薄となっていました。

事業の概要

この事業の概要は、グリーンインフラ活用都市構築支援事業計画(JR久保寺駅・JR八尾駅周辺地区)に基づいて、対象区域である大阪中央環状線では、約900メートルの区間において、雨水浸透機能を有する植樹帯(51本の高木植栽、1,858本の低木植栽、高空隙貯留浸透植樹基盤材を用いた土壌を4,174立方メートル及び透水性舗装4,621平方メートル)の整備を進める、というものです。事業期間は令和4年度~令和6年度。

見込まれる効果

雨水貯留浸透機能を有する植樹帯等を整備することで、約370,000リットルの雨水が貯留されると試算されており、豪雨時の雨水流出の抑制に寄与し、冠水被害を軽減することが期待されています。

また、防災面以外として、樹木の緑陰や蒸発散効果により冷涼で快適な歩行空間が形成され、回遊性の向上に寄与することも期待されます。

地震時においても汚水の流下機能を確保|佐賀県 佐賀市

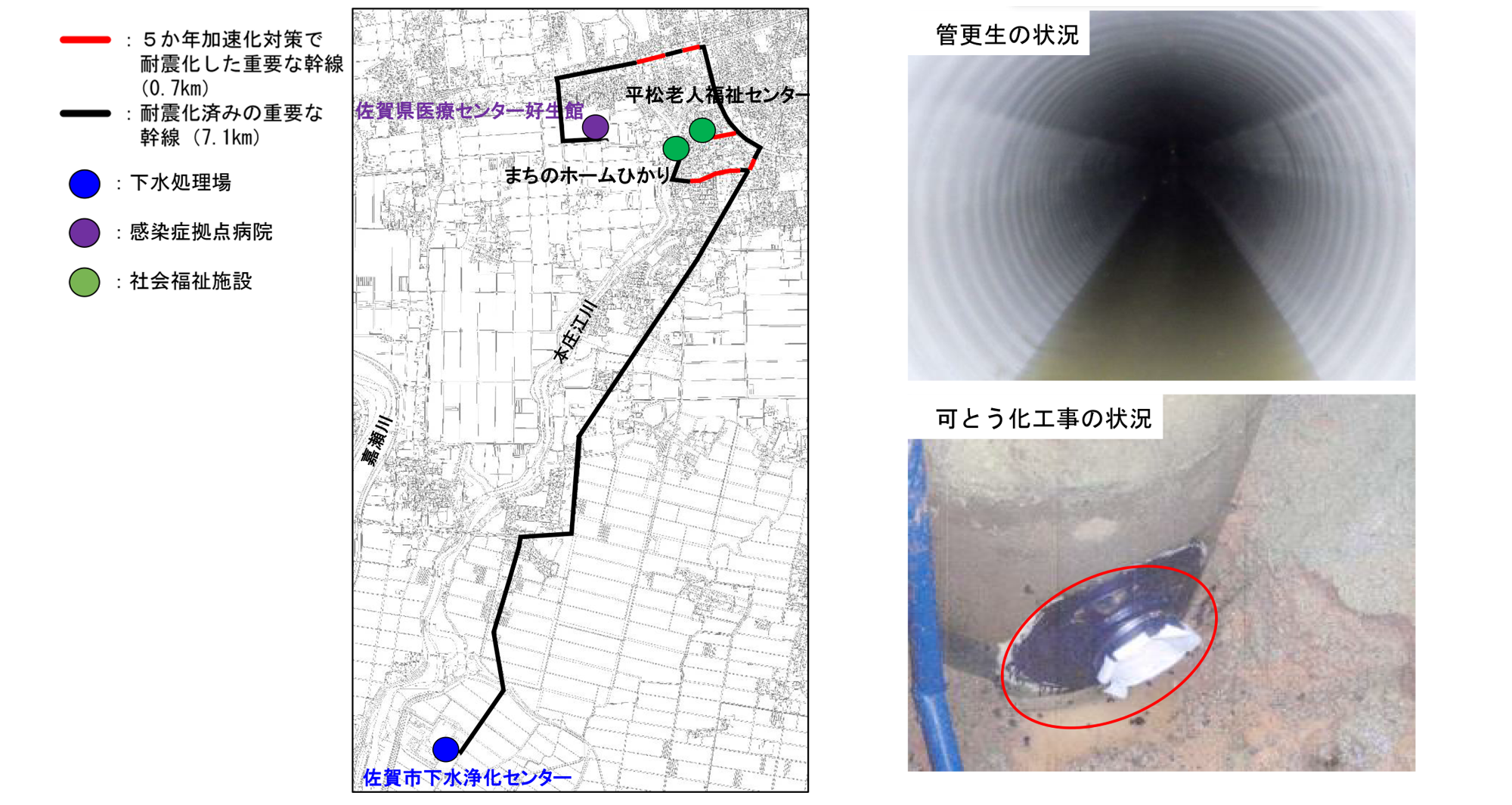

佐賀県 佐賀市が実施した「佐賀市下水道管路の地震対策」は、防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策により重要な下水道管路の耐震化を前倒し実施したもので、地震時においても汚水の流下機能を確保し、公衆衛生を保全することが期待されています。

事業の概要

佐賀市は、平成28年の熊本県熊本地方を震源とする地震で震度5強を観測しました。

これを踏まえて、下水道管路の全路線の耐震診断を実施したところ、防災拠点や感染症拠点病院等と下水処理場の間を接続する重要な幹線等の耐震性が不十分であり、汚水の流下機能、公衆衛生、交通障害の発生が懸念されることから、耐震化を図る必要がありました。

そこで、経済性・効率性の観点から優先度の高い感染症拠点病院である佐賀県医療センター好生館や社会福祉施設平松老人センター等と下水処理場の間を接続する重要な幹線の内、耐震化されていない幹線について、5か年加速化対策として事業を前倒しし、管更生(既設管路の内面に新たに管を構築すること)や可とう化(マンホールと管路の接続部等をフレキシブルにすることで地震による管路の接続部のずれ等を防ぐこと)工事により耐震化を実施し、令和5年9月に整備が完了しました。

見込まれる効果

下水道管路の耐震化により、震災発生時の防災拠点や感染症拠点病院における汚水の流下機能の確保、公衆衛生の強化、交通障害の発生リスクの低減が図られます。

浸水被害を軽減する河川の流域治水対策|大和川流域自治体

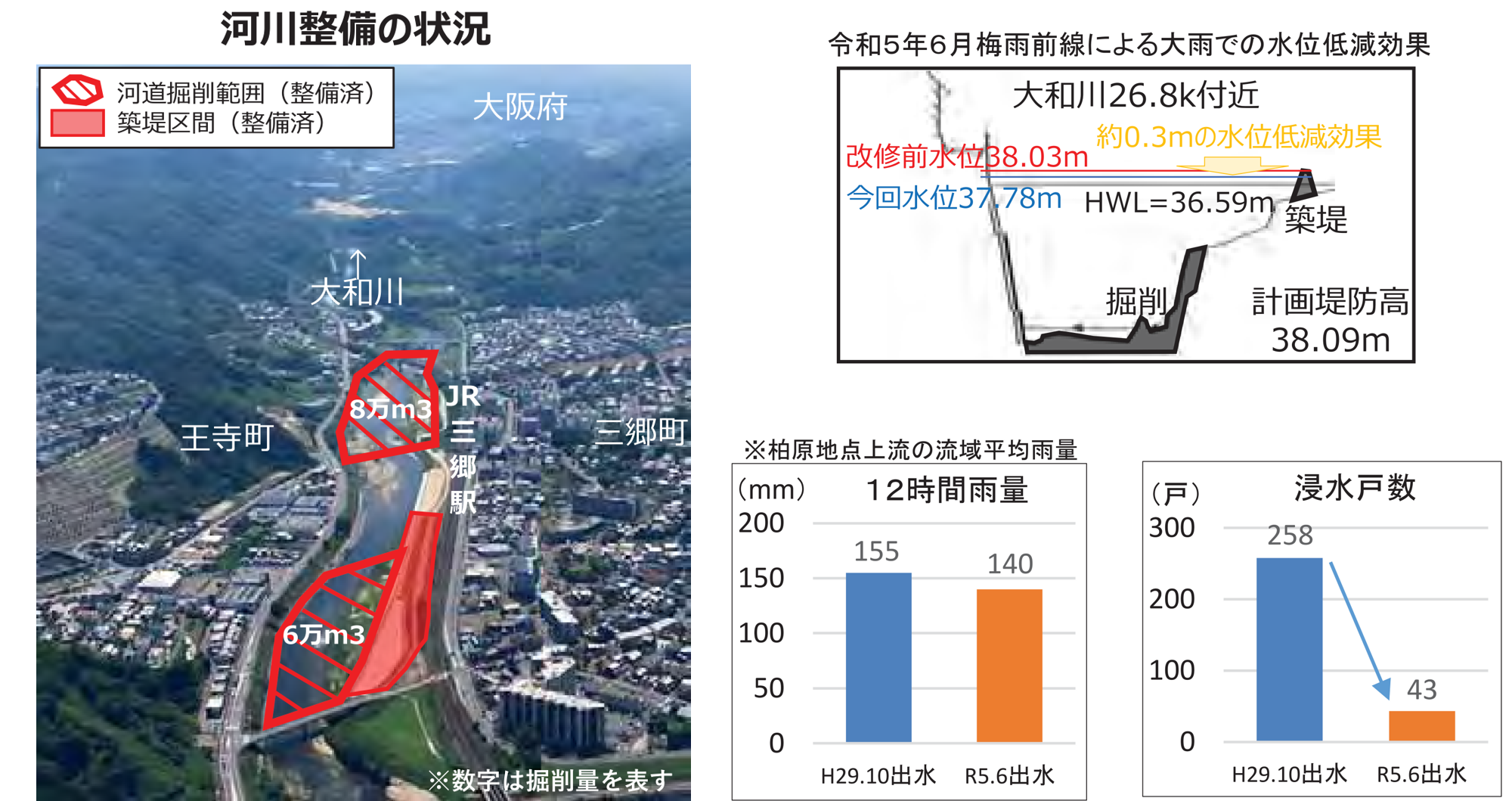

奈良県 奈良市、北葛城郡 王寺町、生駒郡 三郷町、磯城郡 田原本町等、奈良県県域の大和川流域自治体が実施した「大和川流域治水整備事業など」は、河道掘削・遊水地等の河川整備、貯留施設整備、ため池の治水活用等の流域全体での治水対策を実施したもので、大雨による浸水被害を大幅に軽減することが期待されている事業です。

事業の概要

大和川は、奈良盆地の低平地を流れており、狭窄部から放射状に広がる156本の支川が本川に集中するなど、水害が発生しやすい特性を有しています。

また、高度経済成長の急激な都市開発等によって水田やため池などが減少、保水機能が著しく低下し、都市型水害が頻発しており、水災害への対応が求められていました。

令和3年12月には特定都市河川に指定するとともに、大和川流域水害対策計画を策定し、関係者が協働して流域治水の本格的実践に取り組んでいます。

本事業では、河道掘削・遊水地等の河川整備に加え、貯留施設整備やため池の治水活用等の流出抑制対策など、流域治水の取組を実施しました。

効果

令和5年6月梅雨前線による大雨では、大和川流域で平成29年10月出水と同規模の雨量を記録しましたが、流域全体での治水対策により、浸水戸数が大きく減少しました。

〈参照〉

内閣官房 国土強靭化推進室「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策による取り組み事例集」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/kouhou/5kanen/pdf/jirei-all.pdf

内閣官房 国土強靭化推進室「下水道管路の耐震化により、地震時においても汚水の流下機能を確保する」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/kouhou/5kanen/pdf/p076.pdf

%20(1).png)