※下記は自治体通信 Vol.50(2023年6月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

自治体がDXを推進するうえで、「ITの専門知識を持つ職員がなかなかいない」と悩むケースは少なくないようだ。そうしたなか、さつま町(鹿児島県)では、国の「地方創生人材支援制度(デジタル専門人材派遣制度)」を活用して、ITに詳しい専門人材を外部から登用し、DX推進に取り組んでいるという。同町担当者の串下氏に、専門人材の登用で得られた効果などを聞いた。

専門人材が常駐していれば、職員はいつでも質問できる

―「デジタル専門人材」を登用した経緯を聞かせてください。

当町では、人口減少や少子高齢化が顕著に進むなか、魅力的なまちづくりを進めるためにも、デジタル技術を活用した施策推進の必要性を強く認識してきました。そこで、令和3年度までに、まずは高速・大容量通信に対応する光ファイバーの整備事業を町内全域で進め、DX推進のインフラ構築に取り組みました。この基盤を活用し、住民の利便性向上に資する多様な行政サービスを提供するための準備を進めたのです。

一方で、当町にはITの専門知識を持つ職員が少なく、「DX施策をどう進めればいいのかわからない」という課題もありました。そこで、国の制度を活用し、専門人材からDX推進のさまざまなアドバイスをもらおうと考えました。

―専門人材を登用するにあたり、重視したことはありましたか。

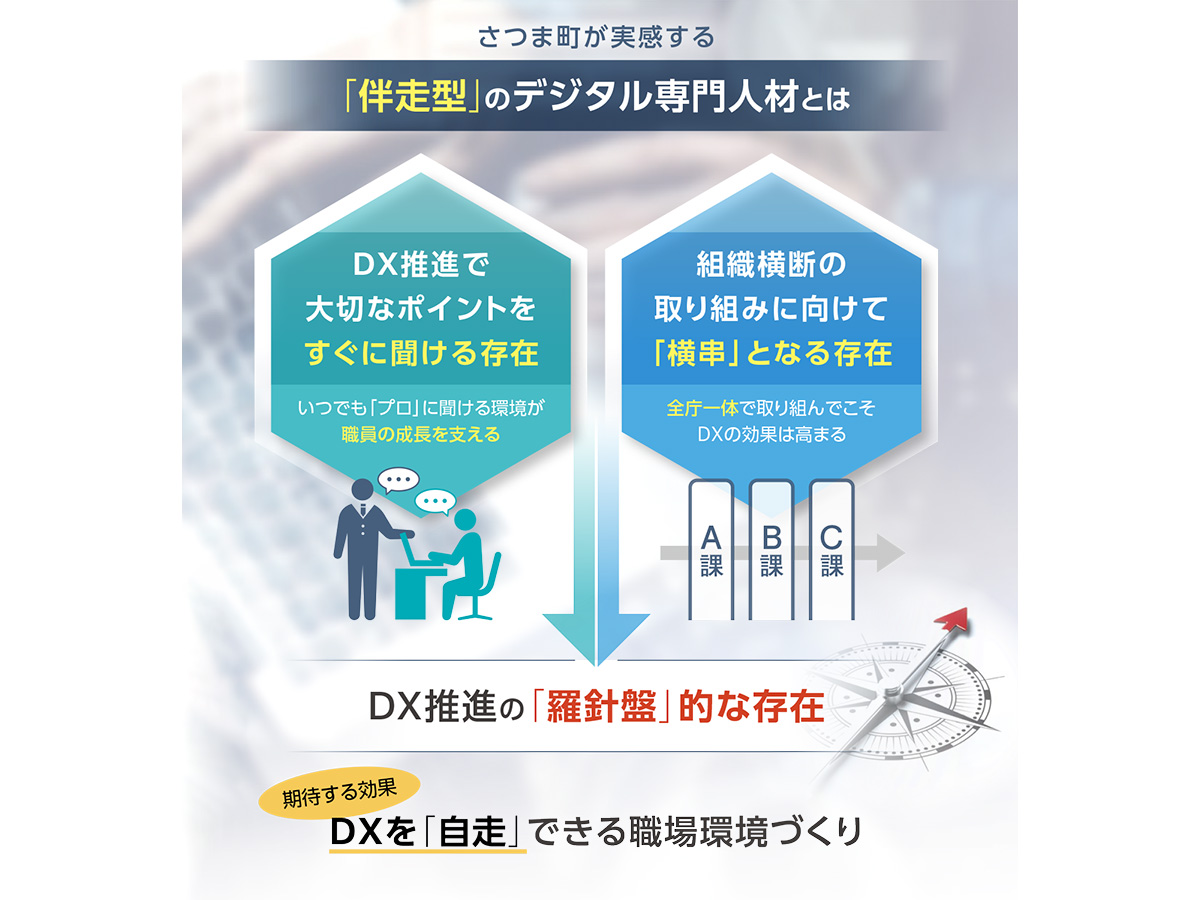

もっとも重視したのは、「庁内への常駐」です。というのも、DX推進に向けて私たちはまず、現状の業務フローの見直しや課題の洗い出しを行い、デジタル技術を活用すべきポイントを明確化する必要がありました。こうしたプロセスについて経験の浅い私たちが、DXを推進できるようになるには、専門人材の「伴走」が必要でした。それも「月に数回の来庁」や「Webによる支援」といった形式ではなく、常駐してもらうことが大切だと考えました。専門人材がつねに職員のそばにいてくれれば、職員は、DX推進に関する些細な疑問でも質問しやすくなり、全庁的なDXリテラシー向上につながると考えたからです。当町のこうした考え方を理解し、「常駐型」に応じてくれたのがフォーバル社であり、同社に専門人材の派遣を依頼しました。

単なる技術導入ではなく、DX推進の「考え方」を学ぶ

―登用後の状況はいかがですか。

令和4年度から、同社の原田氏が「GDX推進アドバイザー」として常駐しています。この1年は、敷設工事が完了した光ファイバーを活用してDXをどのように進めるべきかアドバイスをいただくなかで、DX推進に対する「考え方」を教わりました。それは、「デジタル化でコトを変えていく」という考え方です。たとえば、デジタル技術を活用した水害対策を考える際には、「被害を最小限に抑えること」を第一に考えるべき。そうすれば、単なるデジタル技術の導入だけでなく、「さらに避難所運営の改善に結びつけられないか」といった議論にもつながります。こうした考え方が、徐々にではありますが職員に浸透してきたという手ごたえを感じます。

―なぜ、そうした「考え方」の浸透が大事なのでしょう。

DXの取り組みを、「自走」できるようにするためです。施策の目的をしっかりと庁内で共有できれば、同じ目的をもった部署間での連携を促進する力が働くでしょう。そこにデジタル技術を活用すれば、政策効果は一段と高まる。結果、自然とDXによる課題解決を自走できる組織になるはずです。今後当町では、デジタル技術を活用した「関係人口の創出」に着手する予定です。これまでにない取り組みも、専門人材の原田氏を羅針盤として、目的達成に向かって自走できる組織でありたいです。

DXを進めるうえで自治体職員に求められるのは、課題を洗い出し、どういったプロセスを踏めばその課題を解決できるかを考えることです。デジタル技術が飛躍的に発達したいま、自治体が解決できる政策課題の領域は広がっています。さつま町のように過疎化が進む地域でも、SNSを活用したPR戦略を展開すれば、「関係人口」は増やせるはず。そうした活路の見出し方を、私は毎日、職員に伝えるようにしています。国の派遣制度は2年なので、私は少なくともあと1年、さつま町で過ごします。実際にこの地に住み、まちの状況を見ているからこそ、発見できる課題もあります。過去には商工会を通じて、地域企業の経営改善策を助言したこともありました。今後も庁内外を問わず、さつま町全体が自らDXに取り組める基盤づくりを支援していきます。

ここまでは、DXを自ら推進できる庁内組織の構築に取り組む、さつま町の事例を紹介した。そうしたDX推進の取り組みを、庁内にとどまらず、地域企業にまで広げているのが、佐賀県だ。なかでも、「DXアクセラレータ事業(以下、アクセラレータ事業)」は、IT専門家によるDX支援を企業に直接提供する事業として注目を集めている。ここでは、同県担当者の2人を取材。同事業を実施するに至った経緯や得られた効果などを聞いた。

DX推進支援の際に重要な「自走できる仕組みづくり」

―「アクセラレータ事業」を実施するに至った経緯を教えてください。

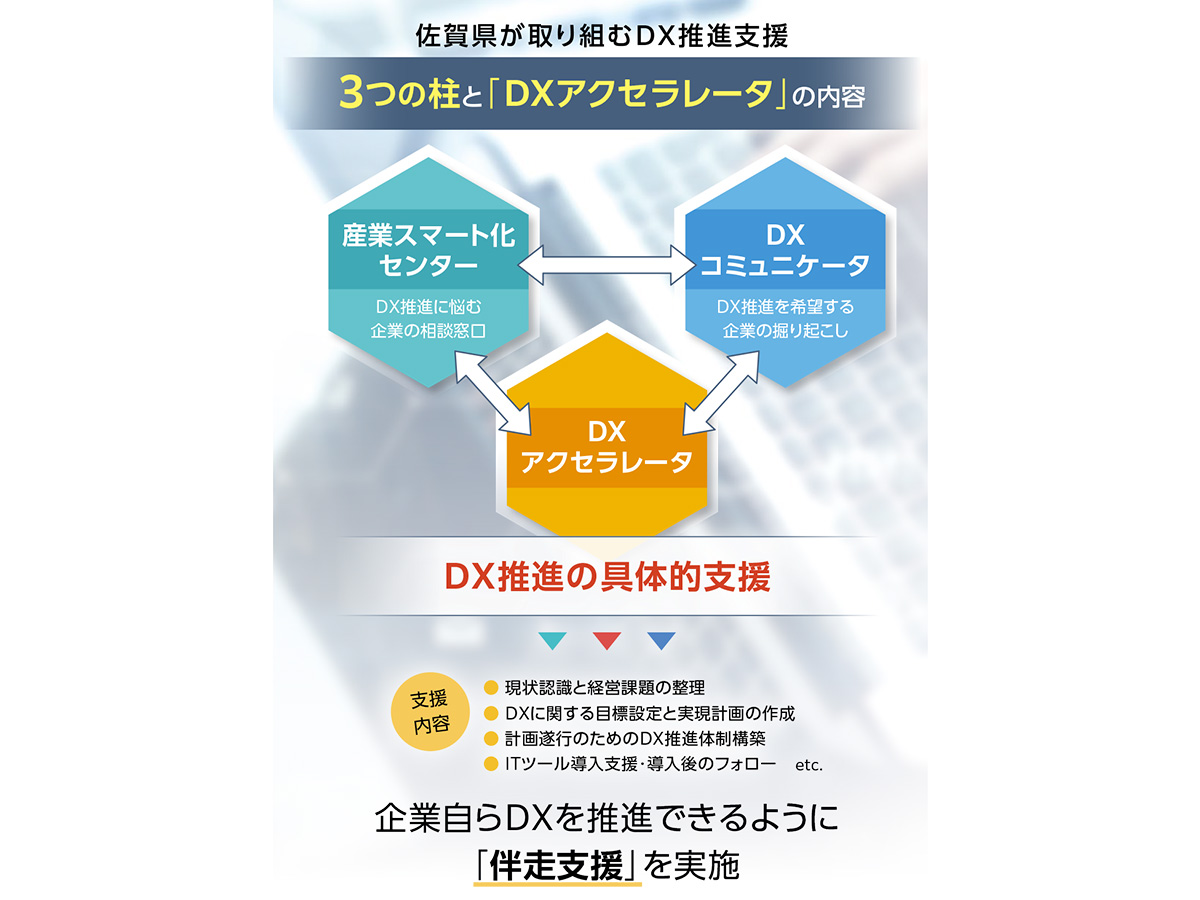

松雪 当県では「産業スマート化センター」を開設した平成30年度から、県内企業のDX推進支援を本格化してきました。DX推進に意欲や関心がある企業では取り組みが進んできましたが、様子見や躊躇している企業もあります。そうした企業へと支援の「すそ野」を広げるため、令和4年度から始めたのがアクセラレータ事業でした。

北村 この事業は、「DXコミュニケータ事業」とともに実施したものです。企業への訪問を通じてDX推進のニーズを掘り起こすのがDXコミュニケータ事業、希望企業に具体的な支援を行うのがアクセラレータ事業です。当県では、両事業の受託者を公募するなかで、特にアクセラレータ事業者を選定する際、重視したことがありました。

―どのようなことですか。

北村 支援先の企業が、DXを自ら進められるようになる仕組みをつくれるかどうかという点です。DX推進の目的は経営改善ですから、対象企業の経営課題を洗い出すことは当然です。そのうえで、経営改善に向けてデジタル技術を活用し、解決のマインドや方法論が身につくよう支援できれば、その企業に新たな課題が浮上しても、その都度DXに取り組み、持続的成長を遂げられるはずですから。

松雪 アクセラレータ事業者には7社の応募があり、ITソリューションをメインに全国で約4万3,000社に対する経営支援の実績を持つフォーバル社を、「非製造業」に対するアクセラレータ事業者として選定しました。

DXの意識を高める「伴走支援」

―成果はいかがでしたか。

松雪 アクセラレータ事業全体で15社の企業を支援しましたが、「業務の棚卸とノーコードツールの導入で、社長が経営に専念できるようになった企業」のほか、「スポーツ施設の無人運営にトライし、施設の稼働率向上や所属選手の育成時間創出に成功した企業」もありました。また、DXに関する民間団体の認証を取得し、国のアワードを受賞した企業もあります。

北村 フォーバル社では、支援先の企業に「課題」を与えるなどして、DXに向けて自走できる組織づくりを目指した「伴走支援」を行っていました。そうした支援が、企業のDX推進の意識を高めた部分が大いにあったように実感しています。令和5年度は、アクセラレータ事業を通じて支援する企業をさらに増やす方針です。

―佐賀県のように、地域企業のDX推進を支援する自治体は増えていますか。

増えていますね。デジタル技術を有効活用すれば多くの企業は業績を伸ばせ、ひいてはそれが、地域経済の活性化につながりますから。当社では、支援する際に大切なことは、「どうすれば課題を解決できるか」について、支援先の企業経営者と一緒に考えることだと思っています。そのうえで最適なシステムを導入し、改善効果を最大化させる。そうした「伴走型」の支援により、企業に限らず行政でも新たな経営課題を見つけた際、改善の取り組みを自走できるようになるのです。こうした「自走」を促す支援だからこそ、さつま町のケースのように、部署間連携で新たな課題に取り組むような意識の浸透が図れるのです。

―自治体に対する今後の支援方針を教えてください。

「DXをどのように推進していけばいいのかわからない」といった悩みを抱えている自治体は多いと聞きます。そうした自治体を、当社の「伴走支援」でサポートしていきます。

当社はこれまで、約4万3,000社の企業の経営改善をサポートしてきました。そのほとんどは中小・零細企業であり、同様の悩みを抱えていた企業でしたが、その多くがDX推進によって業績を改善し続けています。そこでの手法を応用していけば、企業だけでなく自治体に対しても、「行政経営」を改善する支援が提供できると考えています。DX推進に悩んでいる自治体のみなさんは、ぜひ当社にお問い合わせください。

| 設立 | 昭和55年9月 |

|---|---|

| 資本金 | 41億5,000万円(令和4年3月期) |

| 売上高 | 515億3,000万円(令和4年3月期:連結) |

| 従業員数 | 2,131人(令和4年3月末現在:連結) |

| 事業内容 | 情報通信コンサルティング、経営コンサルティング |

| URL |

%20(1).png)