社会には多くの深刻な課題があります。自治体においては、それらの課題を解決するために多くの知見や情報を収集し、それを道具や材料として方針や政策の方向性を決定しなければなりません。しかし、今、私たち自治体職員が持っているその「道具」や「材料」は、十分なのでしょうか。自治体向け法務研修等を500回以上行った実績がある自治体法務ネットワーク代表の森 幸二さん(北九州市職員)が、自治体職員のみなさんが、日々向き合っているいくつかの「人そのもののありよう」についての課題、具体的にはさまざまなハラスメントを「法的なものの考え方」から検討します。いまの政策や方針が忘れているものを見つめ直してみませんか?

#1:《「ハラスメント政策」の課題~前編》

「平等の価値」を通してハラスメント論を見つめ直すと…

https://www.jt-tsushin.jp/articles/research/houmu-mori-01

自治体職員のみなさんが、日々、向き合っているいくつかの、人そのもののありようについての課題、具体的には、さまざまなハラスメントを、「法的なものの考え方(何が平等なのか)」という道具で、あらためて検討し(直し)てみます。一緒に考えながら、読んでみてください。

#2:《「ハラスメント政策」の課題~後編》

マタハラにおける「法的未熟」

https://www.jt-tsushin.jp/articles/research/houmu-mori-02

「『ハラスメント政策』の課題」の後編では、マタニティー・ハラスメント、いわゆるマタハラを例に、定説、つまり現在におけるハラスメント論やそれに基づくハラスメント政策の法的未熟(付け替えと無配慮)について考えてみましょう。

#3:《シンデレラの姉とガラスの靴》

本当の女性活躍とは

https://www.jt-tsushin.jp/articles/research/houmu-mori-03

今回は「女性活躍」について。法的なものの考え方、つまりの正義や公平の視点からこの問題を再検討すると「もう一つの見方」もできるようです。

「#3マタハラにおける『法的未熟』」より

#4:《法的なものの考え方では「なくなれば万事OK」とはいかない…》

「パワハラ」における平等の欠如

https://www.jt-tsushin.jp/articles/research/houmu-mori-04

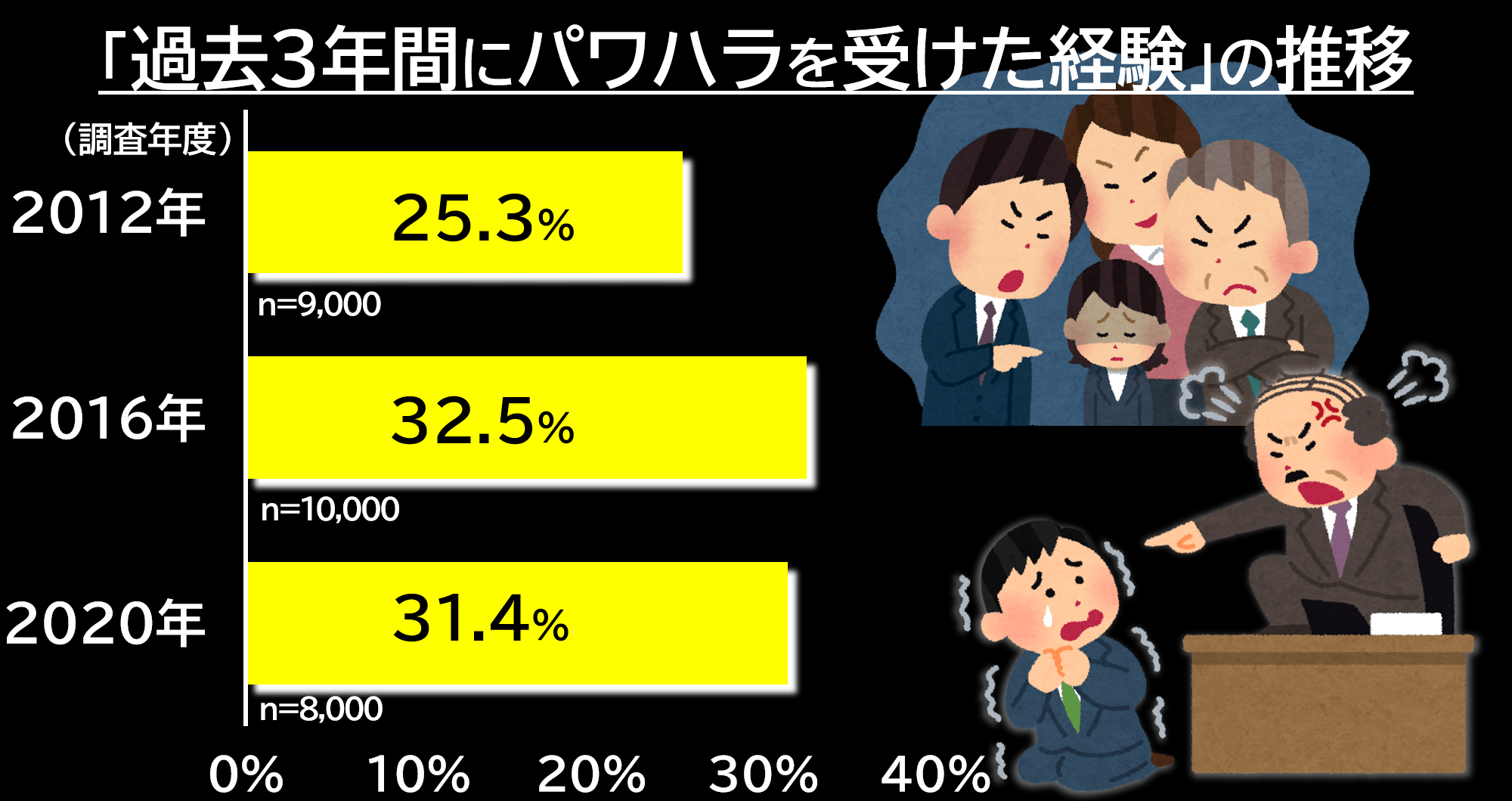

自治体を含むあらゆる職場、社会のあらゆる場所から「パワハラ」は根絶されなくてはなりません。そこは論をまつまでもない当然のことなのですが、法的なものの考え方、つまり「平等な社会の形成」という観点から検証すると「パワハラ根絶で万事OK!」とはならないようです。パワハラ政策を考える際の“新しいヒント”をお届けします。

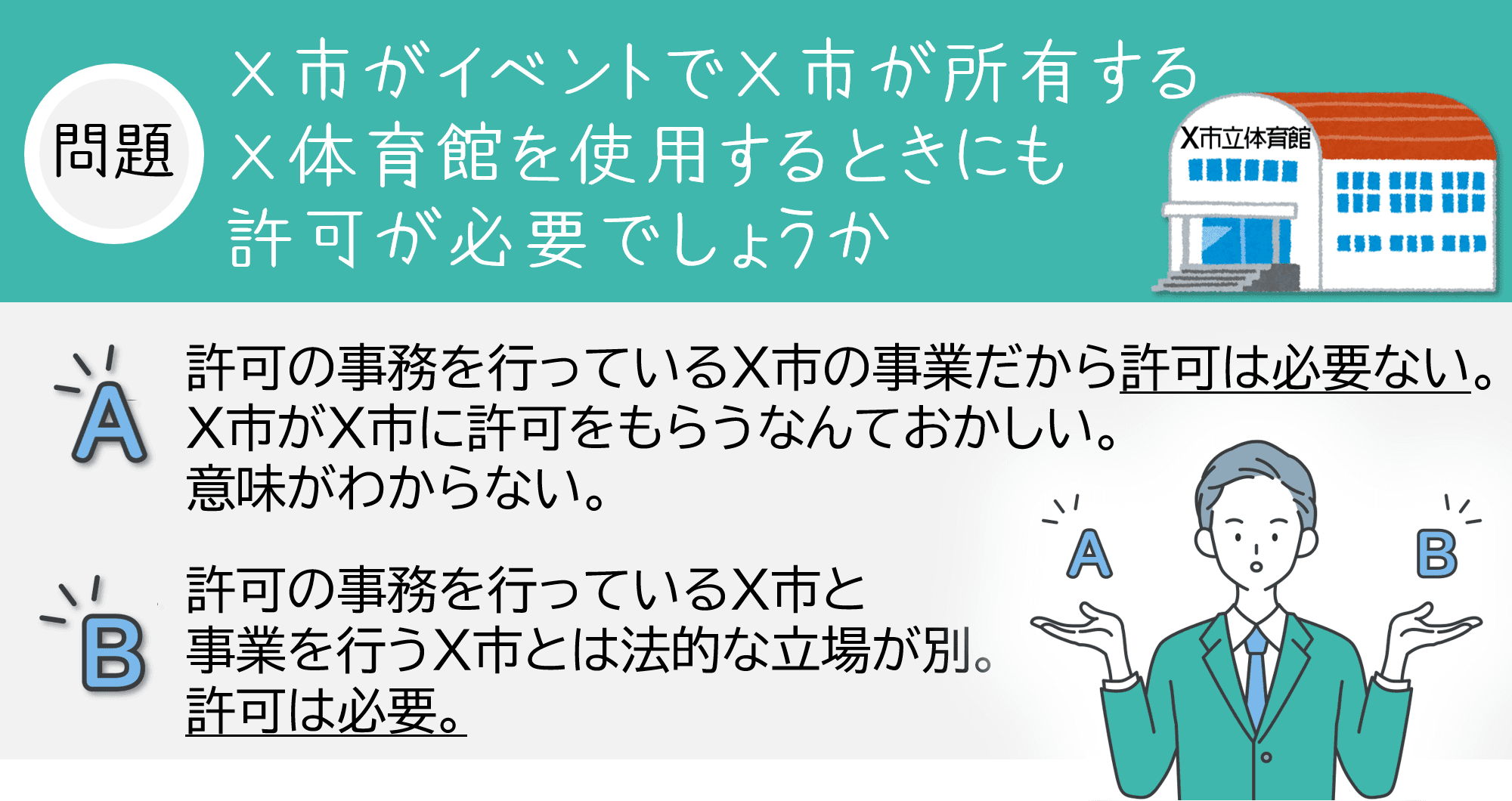

#5:【新採職員向け特別編】研修では教えてくれない「法的ものの考え方」

民間との大きな違い~自治体職員に必須な「別人ルール」とは?

https://www.jt-tsushin.jp/articles/research/houmu-mori-05

住民のために働く自治体職員は「別人ルール」を身につけることが必要―。自治体向け法務研修等を500回以上行った実績がある自治体法務ネットワーク代表の森 幸二さん(北九州市職員)が「法的なものの考え方」をお伝えする本連載。今回は特別編として新規採用職員のみなさんに向けて、法律や条例を使いこなしていくために必要な基本的な思考方法や価値観をケーススタディに基づいてお届けします。世の中の見え方も変わります!

6:民間との違い

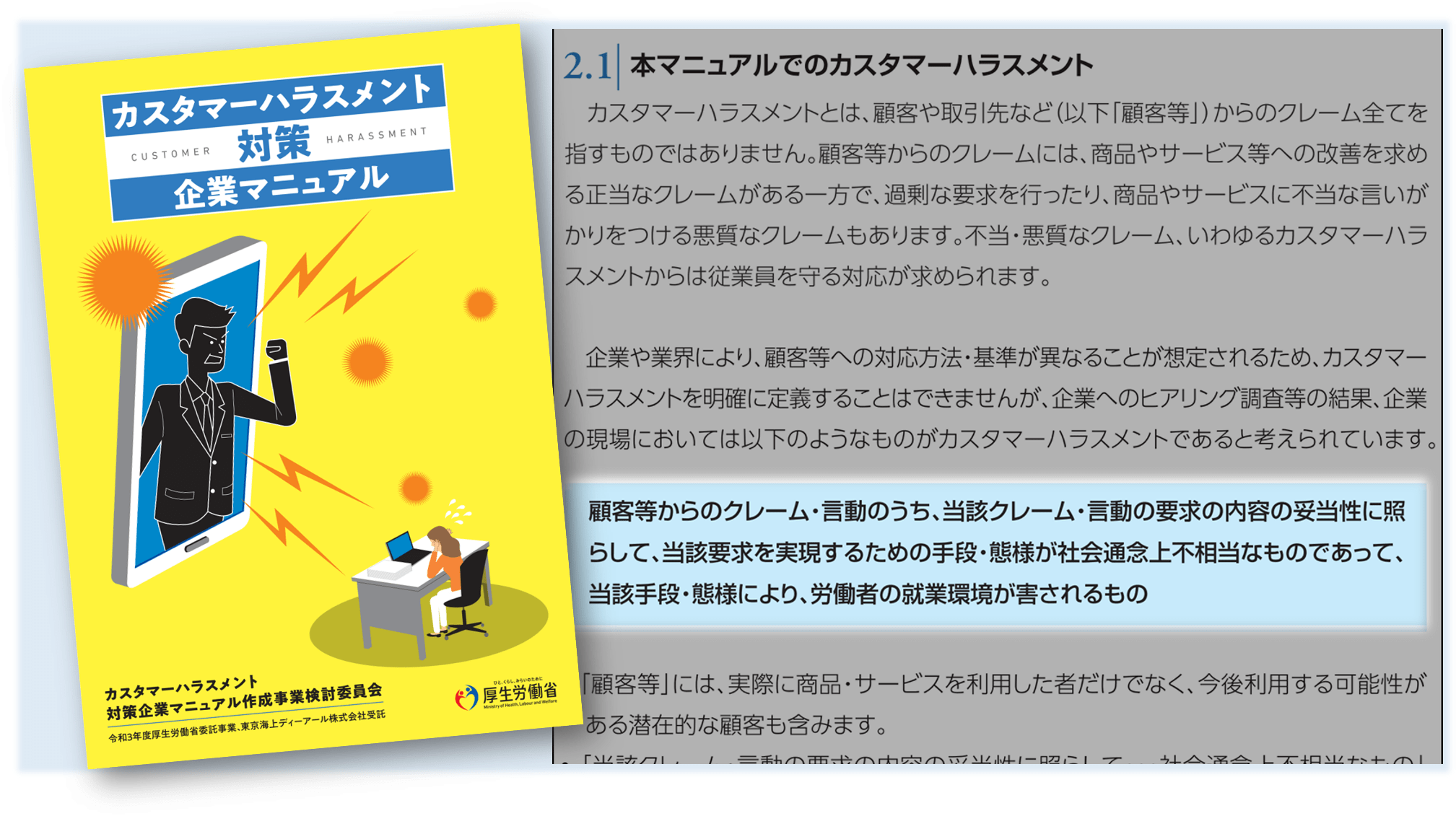

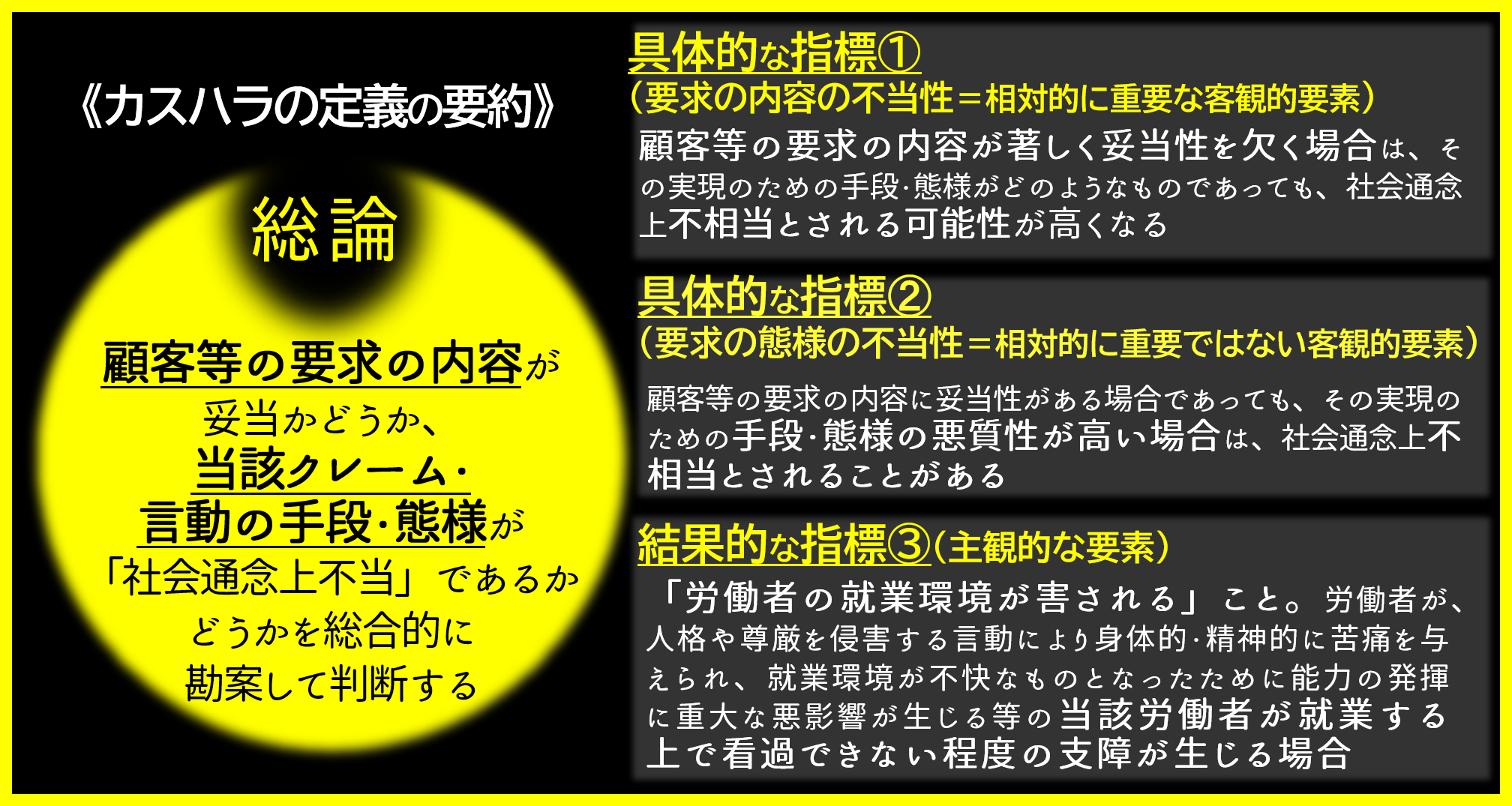

自治体職員として「カスハラ」に向き合う 《前編》

https://www.jt-tsushin.jp/articles/research/houmu-mori-06

深刻化が取りざたされる「自治体とカスハラ」について、《前編》《後編》の2回にわけて考えます。前編は「民間におけるカスハラの定義」について。どこからがカスハラで、その“法的立ち位置”はどうなっているのか―。

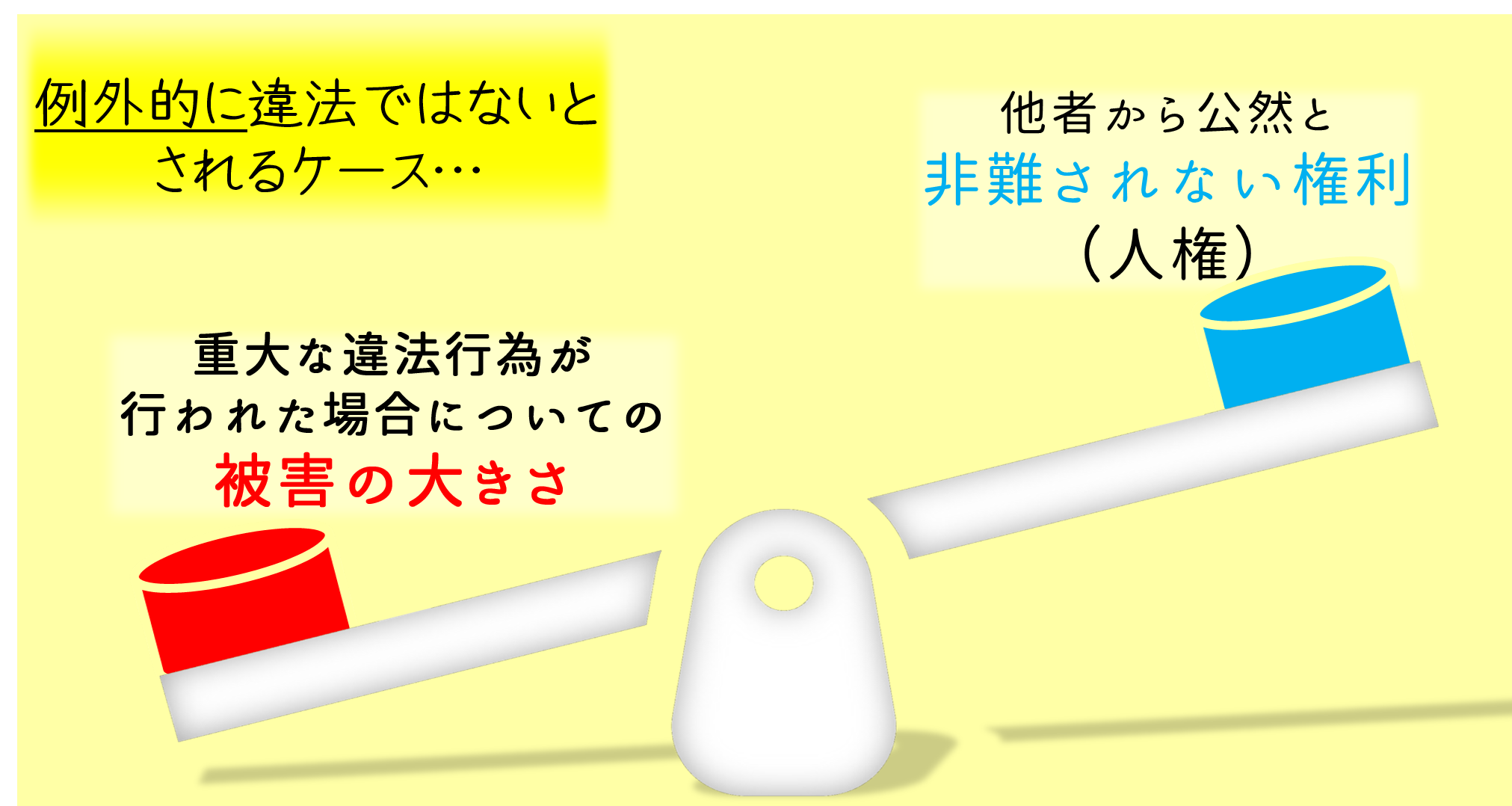

#7:安易な「カスハラ」を定着させないために

自治体職員として「カスハラ」に向き合う《後編》

https://www.jt-tsushin.jp/articles/research/houmu-mori-07

「自治体とカスハラ」を考える本シリーズの《前編》では民間企業におけるカスハラの定義を考察しました。《後編》では自治体はカスハラとどう向き合うべきかを深掘りします。

#8:公益通報についての自治体職員の誤解

公益通報とハラスメント《前編》

https://www.jt-tsushin.jp/articles/research/houmu-mori-08

自治体向け法務研修等を500回以上行った実績がある自治体法務ネットワーク代表の森 幸二さん(北九州市職員)が「法的なものの考え方」をお伝えする本連載。今回から前編、後編の2回にわけて「公益通報」について深く掘り下げます。

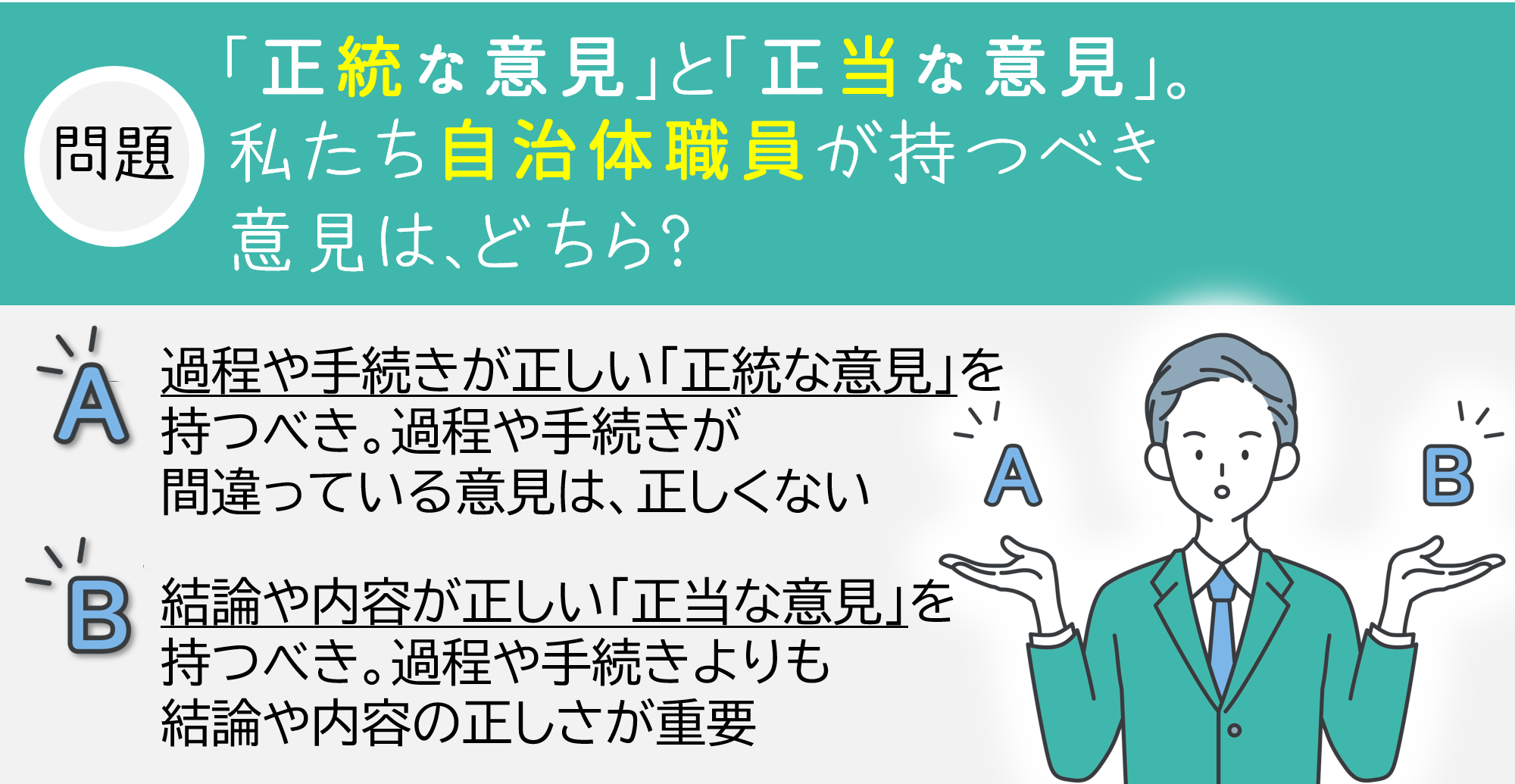

#9:正統な批判を行うために

公益通報とハラスメント《後編》

https://www.jt-tsushin.jp/articles/research/houmu-mori-09

後編では、自治体職員が持つべき「正『統』な意見」と、慎重に注意すべき「正『当』な意見」の決定的な違い、内部通報要綱のポイント等をお伝えします。

※この連載の内容は筆者の森さんの私見です。

■森 幸二さんの著書紹介(出版年月の新しい順)

%20(1).png)