SDGsを通じたまちづくり 自治体事例|シェアリングソサエティ創出事業、環境共生による地域ブランド力向上プロジェクト、多世代共創事業「みなべ梅ラーニングコモンズ」

江南市、天理市、みなべ町のSDGsの事業・取り組み

内閣府では、SDGsの理念に沿った取り組みを推進しようとする都市・地域の中から、特に、経済・社会・環境の三側面における新しい価値の創出を通して、持続可能な開発に取り組む地方自治体を「SDGs未来都市」として選定しています。

また、選定された都市のうち、特に先導的な事業を「自治体SDGsモデル事業」として支援し、成功事例の普及を促進しています。

ここでは、2024年度に「自治体SDGsモデル事業」、「広域連携SDGs未来都市」、「地方創生SDGs課題解決モデル都市」として選定された自治体の取り組みを紹介する内閣府地方創生推進事務局がまとめた冊子「2024年度自治体SDGsモデル事業/広域連携SDGs未来都市/地方創生SDGs課題解決モデル都市 事例集」より抜粋してSDGs事業・取り組みの自治体事例を紹介します。

今回は愛知県 江南市、奈良県 天理市、和歌山県 みなべ町のSDGs自治体事例です。

シェアリングソサエティ創出事業|愛知県 江南市

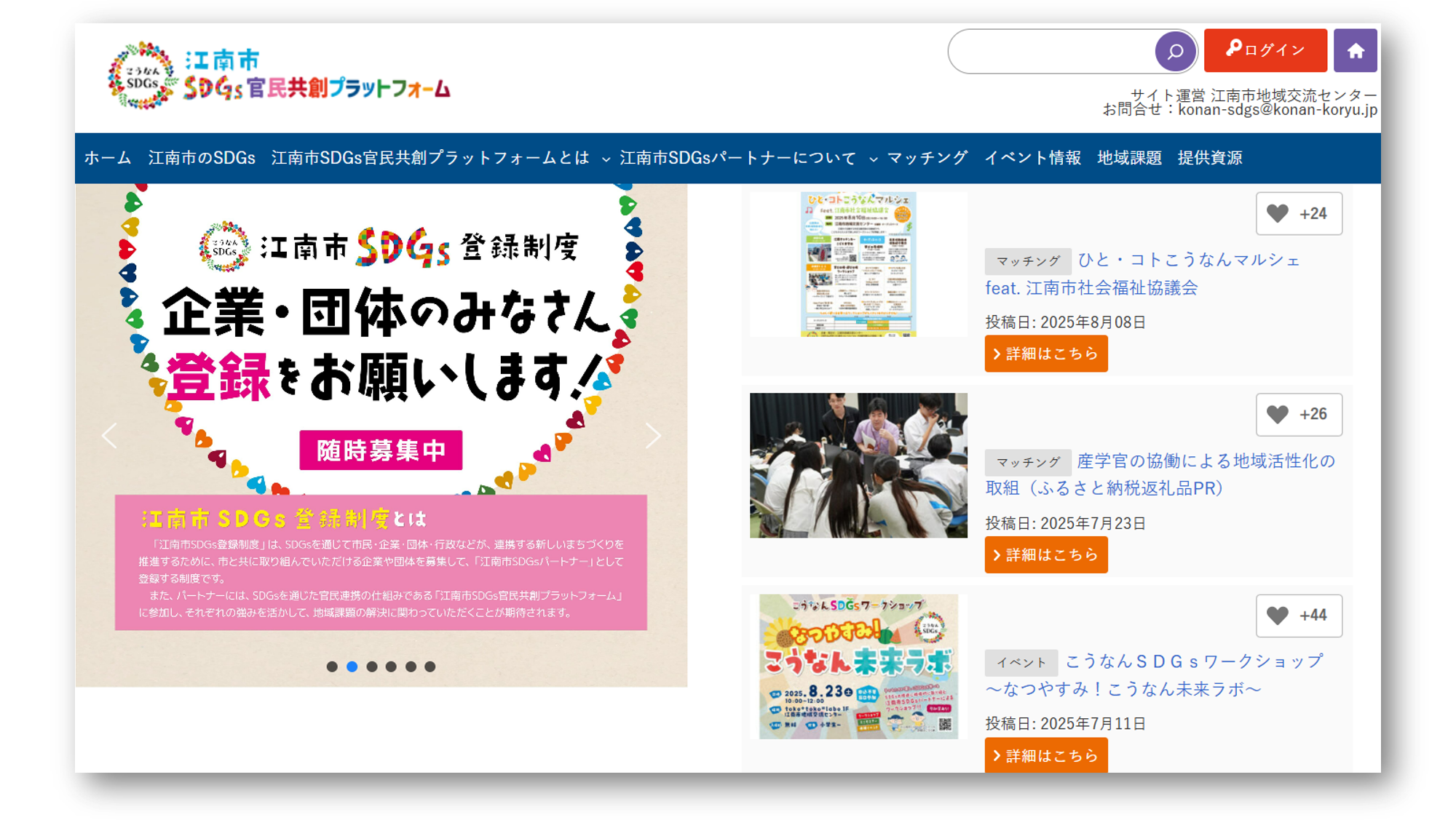

愛知県 江南市は行政・企業・市民等が持つ資源のシェアリングやマッチングを推進する「地域資源シェアリング」と、事業マッチングなどの機会を創出し、官民共創を推進するための「SDGs官民共創プラットフォーム」により、行政・企業・市民団体・市民などそれぞれが持つ強みや課題を共有し、ともに解決にあたることで地域課題解決の加速化を図っています。

同市の一連の事業・取り組みはSDGs17のゴールのうち「飢餓をゼロに」(SDGs17のゴールの2)、「住み続けられるまちづくりを」(同11)、「パートナーシップで目標を達成しよう」(同17)に沿ったものです。

次に同市が推進している主なSDGs事業や取り組みを紹介します。

地域資源シェアリングの推進

以下の分野で行政・企業・市民団体・市民などがそれぞれ持つ強みや課題を共有(シェアリング)し、地域課題の解決を図っています。

①新たな公共施設整備:保育園の統廃合等の新たな公共施設整備に民間事業者のノウハウを取り込んでいます。

②パブリックスペースの利活用:パブリックスペースを企業等に開放し、キッチンカー出店やイベント開催を促進しています。

③交通網のシェア(公共交通「いこまいCAR」の利便性向上):コミュニティタクシー「いこまいCAR」の利便性を向上し、積極的な利用を促しています。

④フードシェアリング:廃棄予定の食品を必要とする方(子育て世帯等)に支援し、フードロス削減を図っています。

SDGs官民共創プラットフォームの構築

課題を抱える行政や市民が課題を登録し、その課題に対するソリューションの提案を市民団体や事業者から募ることが可能なマッチングシステム・パートナーデータベースを整備するとともに、マッチング後に適切に事業が推進されるよう、助言や進行管理を実施するコーディネータを配置しています。

また、地域交流センターを中心にマッチング後の活動場所の提供や関係者間の交流の場を市から提供。さらに、江南市SDGs登録制度に登録した事業者のうち、それらの提案に協力的な事業者を地域課題マッチングシステムに登録し、解決策提案者の確保を図っています。

江南市SDGs官民共創プラットフォームのサイト(https://sdgs.konan-koryu.jp/)

そのほかの取り組み

・新工業用地の整備・企業誘致の推進

市内の安定的な財源の確保や持続的な雇用の創出を図るため、新たな工業用地の整備や企業の新規誘致を推進しています。

・子育て世代への支援充実

老朽化した保育園の統廃合に合わせて、民間保育事業者の参入を促進し、特色のある質の高い保育サービスの提供など、子育て支援の充実を図っています。

・市民協働によるごみ減量の推進

全市を挙げて市民1人1日当たり57g(卵1個分の重さ)の減量を目標とした「57(コウナン)運動」に取り組んでいます。

環境共生による地域ブランド力向上プロジェクト|奈良県 天理市

若年層の流出、地域コミュニティの希薄化、農業における後継者不足という課題解決を目的に、奈良県 天理市は、オーガニックビレッジの実現、大学と連携した人材の育成、地元企業との連携による、有機農業をはじめとした「農」のプラットフォームの確立に取り組んでいます。「農」の産品は、オーガニックな農産品としてブランド認定することで新たな付加価値を付け、地域通貨等を活用して流通させることで地域経済力の創造を図っています。

同市の一連の事業・取り組みはSDGs17のゴールのうち「飢餓をゼロに」(SDGs17のゴールの2)、「質の高い教育をみんなに」(同4)、「働きがいも経済成長も」(同8)、「陸の豊かさも守ろう」(同15)、「パートナーシップで目標を達成しよう」(同17)に沿ったものです。

次に同市が推進している主なSDGs事業や取り組みを紹介します。

産官学連携による人材育成、産業創出、活躍の場づくり

天理駅前を農業・観光振興に向けた人材育成の拠点とし、天理大学・モンベル共同体と連携した「学び」「実践」「ビジネス展開」を切れ目なく行うことができる人材育成のプラットフォームを創造しています。

天理大学サテライトキャンパスにおける農業・観光の講義に加え、共同体が展開するカフェ、観光案内所等でのインターンシップにより実践的に学べる人材育成プログラムも実施しています。

持続可能な『農』のプラットフォーム構築

産官学連携による人材育成プログラム履修生が、天理市の新たな魅力を発掘・発信し、地元農産品を使った新商品の開発等の新たなコンテンツを創出していくことで、将来に渡って持続可能な農業・観光振興に取り組んでいます。

また、有機農業によるオーガニックビレッジの取り組みと連携し、生産した産品をブランド認定することで付加価値を付け、自然と共生しつつ、地域経済の活性化も目指しています。

『共感』がつなぐ地域通貨による『地域経済力』の創出

天理市のデジタル地域通貨イチカを活用して、生活と地域経済を応援し、支え合いの促進を図っています。

また、有志の加盟店がイチカによる収益の一部をこども食堂など地域の支援団体へ寄附を行うことで、日常の買い物や食事がまちの支援へとつながる「イチカプラス」という取組により、さらなる地域愛着とwell-being(支え合い)の向上を図るなど、地元消費と支え合いを循環させ、地域通貨を使うことに共感が得られる住民参加のまちづくりを推進しています。

天理市のデジタル通貨「イチカ」の仕組み。「イチカ」のサイト(https://tenri-ichica.com/)より

・官民連携による新しいリサイクルプログラム

一般的にはリサイクルされない商品の回収箱を市役所や学校に設置し、廃棄物が限りなく削減されたゼロウェイスト社会の実現を目指しています。

・食品残渣削減プロジェクト(みんなの学校プロジェクト)

給食などの食品残渣(野菜くずや食べ残し)を堆肥化する「食品残渣発酵分解装置」を市内小学校に設置し、児童が環境問題を学ぶきっかけとしています。

・フードドライブによる食品ロス削減

一般家庭に余っている食材や防災備蓄食料などを、こども食堂や必要とする世帯に配布することで、食品ロス削減や子どもの貧困対策に貢献しています。

多世代共創事業「みなべ梅ラーニングコモンズ」|和歌山県 みなべ町

和歌山県 みなべ町は江戸時代から続く先人の知恵と努力により、「日本一の梅の里」を作り上げ、「世界農業遺産」として世界に認められています。一方、高齢化による梅農家の減少と日本人の和食離れによる梅干しの消費量減少が課題となっていることから、町内外と協働し、梅の健康機能を広めることにより持続可能な梅栽培の実現に取り組んでいます。

同町の一連の事業・取り組みはSDGs17のゴールのうち「質の高い教育をみんなに」(SDGs17のゴールの4)、「産業と技術革新の基盤をつくろう」(同9)、「気候変動に具体的な対策を」(同13)、「陸の豊かさも守ろう」(同15)、「パートナーシップで目標を達成しよう」(同17)に沿ったものです。

次に同市が推進している主なSDGs事業や取り組みを紹介します。

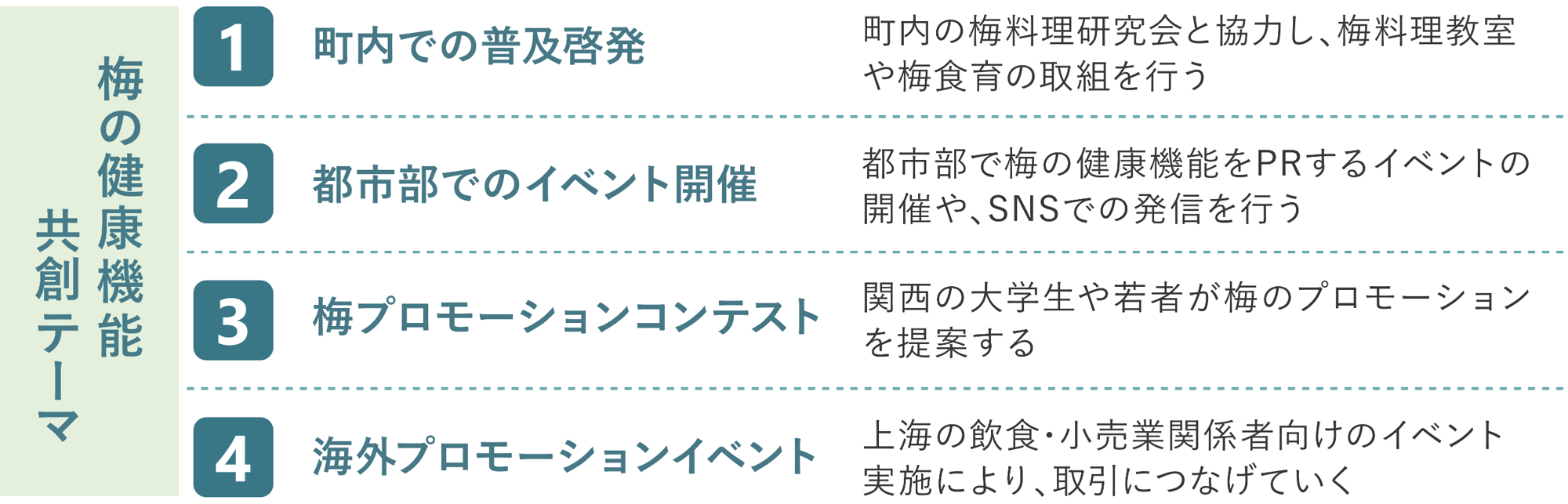

「みなべ梅ラーニングコモンズ」 探究プログラム

町民が輝く町であり続けるために、町民(中高生、大人)と町外の人(関係人口や大学)が協働し、地域の課題解決策を探究・共創する場を作り、取り組みを通じて学習する取り組みを推進しています。バイオ炭、有機農業など様々なテーマがあるほか、「梅の健康機能」の普及を一番主要なテーマに据え、都市部居住者、若者、外国人へのアピールを進めています。

梅剪定枝バイオ炭定量化事業

森林組合や立命館大学日本バイオ炭研究センター、和歌山県工業技術センター等と連携し、梅剪定枝のバイオ炭化の仕組みづくりに着手しています。

梅剪定枝を炭化炉によりバイオ炭化することで、未利用資源の循環、田畑など土壌への炭素貯留、土壌の生物多様性保全を行うことができます。バイオ炭は世界的にも注目されている炭素貯留の方法です。

そのほかの取り組み

・おにぎりサミット

米の消費量が減少する中、日本のいいところが詰まったおにぎりを通じて、日本の食文化を世界へ、次世代へつないでいます。

・UME-1フェスタ

高校生が梅干しを用いて若者向けの料理を販売する『グルメ甲子園』などのイベント開催を推進しています。

・世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」

約400年前から続く梅栽培について、梅産業全般のグローバル展開を図るとともに、地域の魅力・価値の再発見、再構築に取り組んでいます。

〈参照〉

内閣府 地方創生推進事務局「2024年度自治体SDGsモデル事業/広域連携SDGs未来都市/地方創生SDGs課題解決モデル都市 事例集」

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kankyo/jirei/pdf/00_2024_all.pdf