【保護者連絡・LINE】保護者連絡のLINE活用で、学校と教育委員会のDXを同時に実現

(LINEスクール 連絡帳 / LINEヤフー)

教育委員会や学校から保護者への連絡手段に、膨大なプリントを配布し、教職員の負担が常態化している例は少なくない。亀山市(三重県)もそうした自治体の1つだったが、令和7年度からは「校務DX」を視野に入れ、全公立学校に多様な連絡機能を実装したLINEアプリを導入。短期間で教職員・保護者とも使いこなせるようになり、作業負担やコストを削減できたという。その導入に至る経緯や活用法について、同市教育委員会の加藤氏と市川氏に話を聞いた。

約4,000人分のプリントは、印刷・配送の負担が重かった

―紙による保護者への連絡には、どのような課題がありましたか。

加藤 当市の公立学校は全14校で、約4,000人の児童・生徒が在籍しており、教育委員会から保護者に向けた情報発信に膨大なプリントを印刷し、全校に配送する工程が必要でした。その後、学校では配送されたプリントの仕分け作業などを教職員が行っており、教育委員会と学校の双方に、作業負担とコストがかかっていました。

市川 そのうえ、プリントは学校を介して配布していたため、保護者に情報が届いているかどうか、教育委員会で正確に把握する手段がありませんでした。こうした情報のなかには、緊急を要するものや、期日までの保護者確認が必要なものも含まれていますが、児童・生徒の渡し忘れなどにより、保護者に伝達できていない例も一部あり、確実性には課題もありました。

―どのような解決策を検討しましたか。

加藤 教育委員会から直接保護者にお知らせを配信できる連絡アプリの導入を検討しました。その際、GIGAスクール構想の「校務DX」の方針に基づき、教職員の業務効率向上にも配慮して、欠席連絡のデジタル化も導入の要件としました。

市川 当時、一部の学校では、独自に導入した連絡アプリや、「Googleフォーム」を用いた欠席連絡が行われていましたが、教職員の人事異動や児童の中学進学時、各学校で保護者連絡の手段が異なると、慣れるまでに時間がかかり、かえって利用が進まないことも考えられました。そこで、新たな連絡ツールには、移行の混乱を避けるためにも「使い方の理解のしやすさ」も重視しました。複数のツールを検討していたところ、『LINEスクール 連絡帳』に強く興味を惹かれました。

全職員に即座に浸透

―どのような点に興味を惹かれたのでしょうか。

市川 保護者への直接連絡や欠席連絡など、当市が求める機能を十分に備えていた点です。特に、メッセージ上にボタンを設定することで保護者の既読を確認できる機能は、情報の確実な伝達という長年の課題を解決するものでした。さらに、職員が使う管理画面は直感的な操作性でわかりやすく、保護者は使い慣れているLINEと同じ操作感なので、導入にあたっての抵抗感が小さく、短期間で習得できる点も魅力でした。実際、導入前の説明会はたった一度のオンライン研修だけで、ほとんどの教職員が使いこなせるようになっています。また、LINEヤフー社の運用サポートにも非常に助けられています。欠席連絡の運用規則やアプリの利用方法は学校ごとに異なり、各校からシステム改修などの要望も寄せられます。その際、サポート窓口を経由して、1ヶ月ほどで迅速に改修されるため、現場の実状に即した運用ができています。これにより、教育委員会と学校の双方で保護者連絡のDXを実現できました。

加藤 このDX実現には、無償でのトライアルも大いに役立ちました。無償なので、予算組みといった庁内の調整もほぼ不要で、LINEヤフー社への問い合わせから約2ヵ月程度で、全校で運用を開始できました。いまでは、教育委員会から保護者に向けたお知らせを、週に3通ほど配信しています。こうした学校を介さない保護者への直接連絡は、プリント配布の業務負担やコストを削減するだけでなく、危機管理体制の強化にもつながると期待しています。

―詳しく教えてください。

加藤 コロナ禍では、保護者へ直接連絡する手段がなかったために、学校や関係各所を介した頻回のやり取りが必要となり、その安否確認や各所の調整に多くの時間を要しました。しかし、『LINEスクール 連絡帳』があれば、緊急時にも即時に保護者へと情報を伝達でき、既読確認機能を用いて、児童・生徒の安否確認も容易になります。今後は、校務支援システムとの連携も視野に、教育委員会・学校・保護者をつなぐ「コミュニケーションインフラ」の確立を目指します。

保護者連絡を効率化するアプリは、多くの種類が出回り、学校が独自に導入する例も増えてきた。そうしたなか、新潟県新発田市の住吉小学校では、遅刻・欠席連絡でのアプリ活用を検討。過去に、アプリを導入しても保護者に利用されなかった例などを参考に、「保護者の利用しやすさ」を重視し、前ページと同じLINE連絡アプリを導入した。わずか1ヵ月で、ほとんどの保護者に利用が浸透したという。導入までの経緯と効果について、同校校長の中野氏に話を聞いた。

毎朝の遅刻・欠席連絡は、煩雑かつ伝達ミスがあった

―連絡アプリの導入を検討した背景を教えてください。

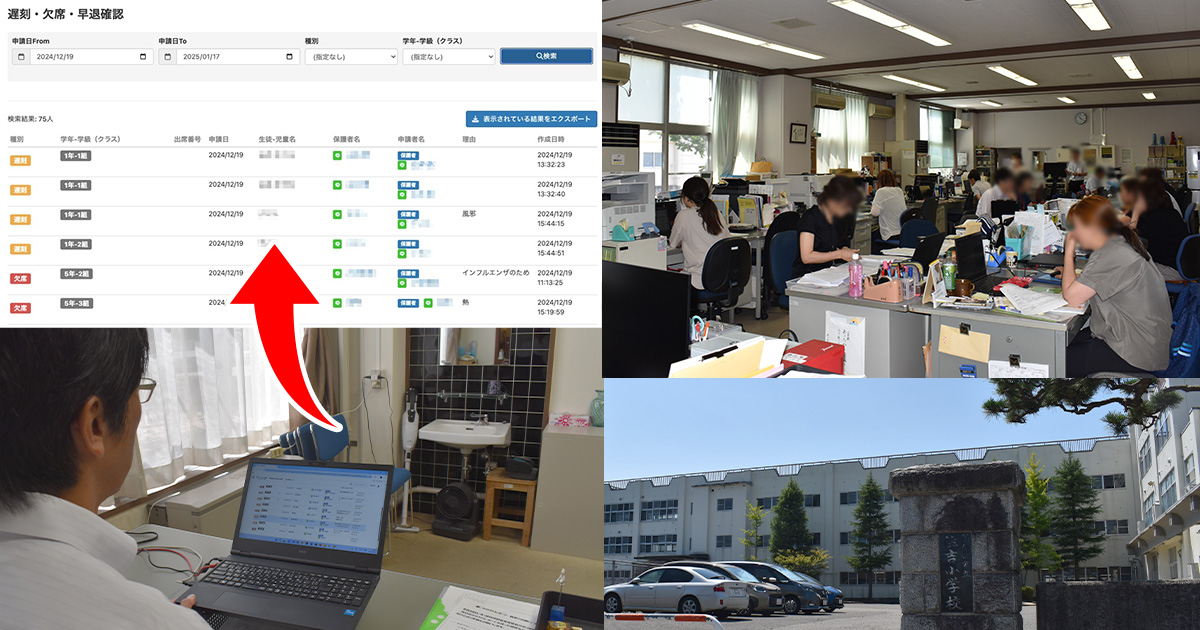

当校には現在529人の児童が在籍しており、毎朝の欠席・遅刻連絡が、多い日には20件ほどにもなります。その電話には、原則的に教頭と2名の事務職員で応対していましたが、それでも手が回らないときは、早く出勤していた教員にも手伝ってもらわなければならず、その間は教員が本来行う授業準備などの業務が中断されていました。また、電話で受けた内容は手書きのメモで担任に渡していましたが、渡し忘れなどで伝達ミスが生じると、放課後に担任が保護者へ確認の電話を入れてしまい、保護者から不信感を抱かれることもありました。そこで、「電話応対の負担軽減」と「情報共有の正確性向上」を目指し、令和6年度から複数社の連絡アプリを比較検討し、令和7年度に『LINEスクール 連絡帳』の導入を決めました。

―複数のアプリのなかから、『LINEスクール 連絡帳』を選定した経緯を教えてください。

じつは昨年秋ごろには、ある連絡アプリの導入に向けて他社と契約寸前まで進んでいました。しかし、新しいアプリ導入には「ダウンロードや初期の設定に時間がかかり、なかなか保護者に利用が浸透しない」心配もありました。他校で保護者にメール配信で連絡するシステムを導入した経験から、アプリやメール配信などの設定から浸透には約3~4ヵ月がかかることが予想され、そもそも一部の保護者にはダウンロードすらしてもらえないこともありました。そうなると、設定を催促する保護者への連絡が増えたり、全員の設定が済むまで電話応対とアプリを併用したりすることで職員の負担がかえって増えかねません。そんな折、『LINEスクール 連絡帳』のチラシを見て、思わず膝を打ちました。国民的に普及し、保護者も普段から利用するLINEなら、煩雑なメール設定や、新たにアプリをダウンロードする必要がなく、これなら保護者の利用も速やかに浸透すると確信し、すぐに導入を決めたのです。

修学旅行の様子を写真で共有。保護者の安心感につながった

―導入後、どのような効果を感じていますか。

想定通り、導入からわずか1ヵ月で、ほとんどの保護者が利用してくれています。デジタルツール導入の際に起こりやすい保護者からの反対意見もなく、職員も普段から使い慣れていたため、現場が混乱することもまったくありませんでした。そのうえ、遅刻・欠席連絡を含む基本的な連絡機能が無料で利用できるフリープランを活用できたので、教育委員会への許可申請時も反対意見はなく、電話1本ですみました。これにより、朝の遅刻・欠席連絡は、ほぼ『LINEスクール 連絡帳』に移行し、職員の負担は大幅に軽減されています。さらに、教職員は自分のタブレット端末で欠席情報を確認できるため、メモの受け渡しがなくなり、情報共有の正確性も高まりました。こうして学校と保護者の連絡が円滑になったことで、さらなる活用の可能性も感じています。

―どのような可能性でしょう。

6年生の修学旅行の際、セグメント配信機能を使って児童の活動の様子をリアルタイムで保護者に写真付きで配信したところ、「子どもがいま何をしているかわかり、安心できる」と、多くの保護者から好評をいただきました。児童の様子を即時に保護者へ共有できるため、緊急時の報告なども迅速かつ正確に伝達でき、保護者の学校に対する信頼感にもつながると大きな期待を寄せています。

さらに、運動会の応援合戦で『LINEスクール 連絡帳』のアンケート機能を用いて、保護者にリアルタイムで投票を行ってもらったところ、児童も保護者も盛り上がり、みんなで楽しめました。こうした即時性も、アプリならではの魅力だと感じています。

―今後、同アプリをどのように運用していきますか。

引き続き、遅刻・欠席連絡に活用しながら、アンケート機能による学校評価や、プール授業日等の家庭からの健康観察連絡などへの利用拡大も考えています。こうした運用を浸透させ、保護者がより安心して児童を任せられる学校現場の実現を目指します。

デジタルツールの導入で、かえって非効率になる例も

―学校における「保護者連絡」のデジタル化について、自治体の現状をどう見ていますか。

黒田 連絡業務に特化したアプリなどを導入しても、紙や電話による保護者連絡が残る例が多いようです。当社の調査*では、教職員の62%が「アプリを入れても紙のプリントと併用になる」と回答しており、学校現場の業務負担はなくなっていません。さらに、保護者に個別での電話連絡が必要になることも多く、「保護者への電話が勤務時間外になる」と回答した教職員が77%に上るなど、いまも保護者連絡にまつわる業務が、長時間労働の一因となっていることは明らかです。

尾勢 その一因には、保護者がアプリの使い方がわからず、利用が進まなかったり、ダウンロードしてもらえなかったりする状況が影響しているようです。こうした状況では、学校側はデジタルと紙の両方で連絡する「半デジタル化」にとどまり、電話で確認するといったアナログな対応から抜け出せず、かえって手間が増えるという悪循環に陥ってしまうのです。

―そうした悪循環を断ち切るには、なにが必要だと考えますか。

黒田 まずは、教職員と保護者の双方が導入したアプリなどを「容易に使いこなせること」が解決の糸口になります。また、多岐に渡る連絡業務のすべてを網羅的かつ、現場のニーズに合わせて対応可能なデジタルツールがないことも要因の一つと捉えています。そこで当社では、先生は専用のわかりやすい管理画面で、保護者は使い慣れたLINE上で利用できる『LINEスクール 連絡帳』を令和7年度にリリースしました。このサービスは、学校で利用することの多い「遅刻・欠席連絡」や「学校や教育委員会からのお知らせ配信」「アンケート機能」「PTA機能」など学校連絡業務に必要なあらゆる機能をフリープランで無償利用でき、「学校徴収金の集金機能」などの有償機能についても無償トライアルが可能です。リリースして約半年ですでに約300校に導入されています。

*LINEヤフー社「教員・保護者への実態調査」2024年10月

無償トライアル期間に、現場の納得感を高められる

―それほど注目を集めている理由をどう考えていますか。

尾勢 LINEは、国内月間アクティブユーザー数が9,900万人を超え、保護者の大半がすでにダウンロードして日常的に利用しているため、新たにアプリをダウンロードする手間がなく、多くの方が容易に使いこなせるからです。加えて、LINEのメッセージは、一般的なメールと比較して開封する確率が約3倍高い*というデータもあります。さらに配信したメッセージ上に、既読を通知するためのボタンを配置でき、各保護者の既読・未読を管理者が容易に把握できるうえ、リマインド機能も備えています。この情報をもとに、電話連絡の要・不要を見極めれば、超過勤務の一因である電話連絡の時間を大幅に削減できます。

黒田 個人情報保護の観点でも、保護者のLINEアカウントの登録名やプロフィール画像が学校の管理者には見えない設定になっており、情報セキュリティも担保されています。さらに、本サービスは無償トライアルも可能で、稟議や予算組みといった庁内・校内の調整もしやすいと多くの学校で評価されています。トライアル期間で教職員や保護者も利便性を実感してから本導入に進めるので、現場の納得感も高まると聞いています。

―自治体や学校に対する今後の支援方針を教えてください。

黒田 本サービスは、導入した自治体や学校の声に耳を傾け、機能や使い勝手の改善を常日頃から続けています。この秋には本サービスの集金機能を強化し、校務のなかでも特に煩雑な作業を要する学校徴収金にまつわる業務を支援していきたいと考えています。さらに、多様な校務支援システムとの連携や部活動の地域移行など、包括的に支援体制を強化していきます。まずはご相談ください。

*LINEヤフー社「2020年11月26日~12月13日の全カテゴリメッセージを対象に抽出したデータ」

| 設立 | 平成8年1月 |

|---|---|

| 資本金 | 2,501億2,800万円(令和7年3月末時点) |

| 売上高 | 1兆8,143億円(令和6年3月期) |

| 従業員数 | 2万9,328人(令和6年3月31日現在) |

| 事業内容 | コミュニケーション事業、メディア事業、広告事業、その他サービスの提供 |

| URL |

本サイトの掲載情報については、自治体又は企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。

提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は何ら保証しないことをご了承ください。

%20(1).png)