【電子契約・電子公印】「電子署名」の広範な活用で切り拓く、「最先端クラスの行政」への道筋

(GMOサイン行革DX 電子契約・電子公印 / GMOグローバルサイン・ホールディングス)

.png)

※下記は自治体通信 Vol.68(2025年9月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

自治体において、DX推進による業務変革が進むなか、電子署名を活用した「電子契約」の導入機運がさらに高まりを見せている。それに加えて、電子署名の技術を応用した「処分通知のデジタル化」に着目する自治体もここにきて増えている。そうしたなか、「電子契約」を全国に先駆けて導入し、「処分通知のデジタル化」にもいち早く着手しているのが群馬県だ。そこで本誌では、「電子契約」の導入と「処分通知のデジタル化」を進めた同県担当者の2人と、それを支援したGMOグローバルサイン・ホールディングス(以下、GMO社)担当者による鼎談を企画。取り組みを進めるうえでのポイントなどを聞いた。

「電子契約」の導入は、DXの「根幹」をなす取り組み

―群馬県では令和4年4月に「電子契約」を導入したそうですね。

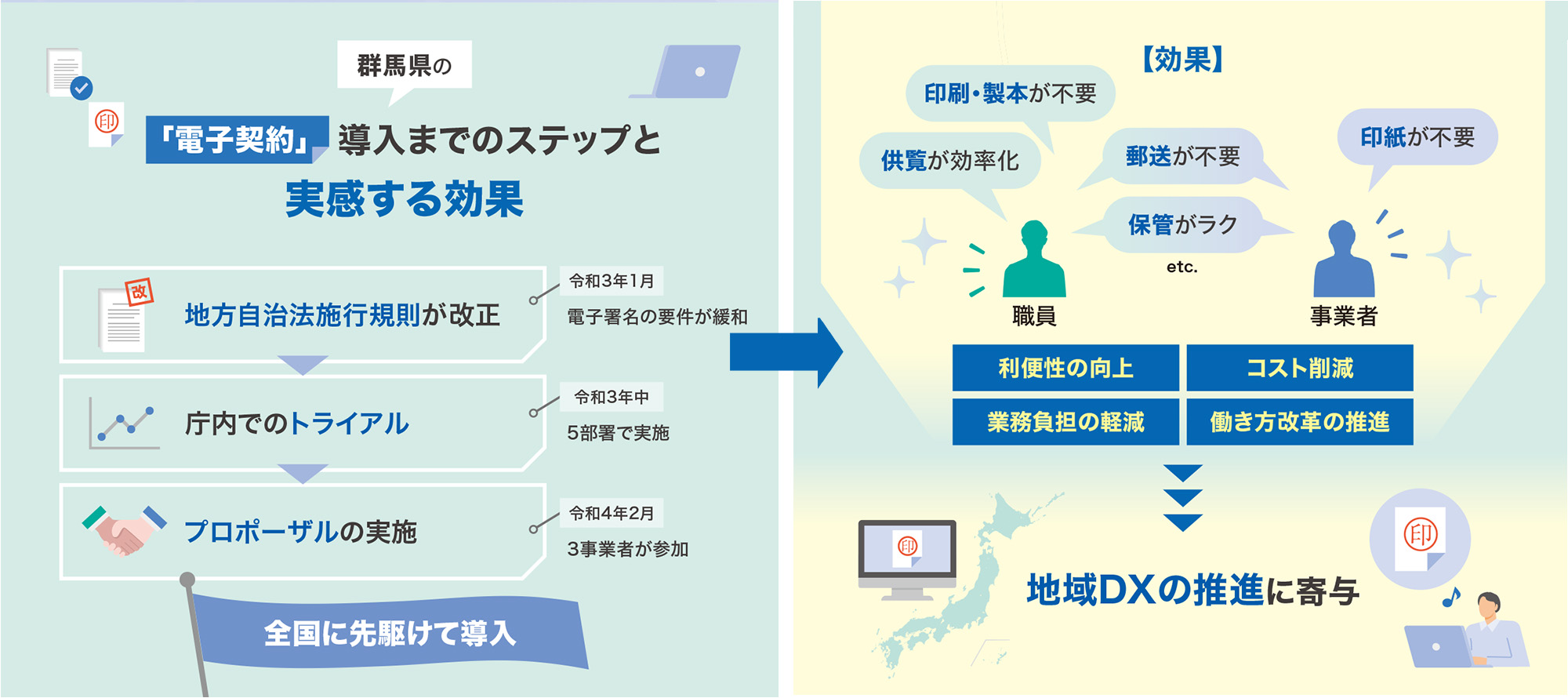

三木 はい。当時の担当者によると、全国的に見ても非常に早い取り組みだったと聞いています。当県では令和2年度にデジタルトランスフォーメーション課(以下、DX課)を設置し、各部局に入り込みながら、各現場でボトムアップのDXを推進する体制も構築しました。そこでは、「日本最先端クラスのデジタル県」を目指した取り組みを進めてきましたが、なかでも「電子契約」の導入は、DXの「根幹」をなす取り組みとして早々に着手しました。

牛島 令和3年1月の地方自治法施行規則の改正により、電子署名の要件が緩和されたことで、自治体でも「電子契約」をより進めやすい状況になりました。それ以降、当社も多くの自治体に「電子契約」の推進を提案するなかで、いち早くその重要性を理解してくれたのが群馬県でした。まずはトライアルの希望があったため、令和3年中に5つの部署で電子契約システムを試験的に使っていただけるようお手伝いしました。

―トライアルの結果についてはいかがでしたか。

三木 これまでだと、担当職員は契約のたびに契約書の印刷・製本・押印・郵送などの業務に追われていました。一方、システムを活用したところ、契約書のPDFデータをアップロードして押印の代わりに電子署名をすれば、あとはオンライン上ですべて完結できました。これにより、業務効率は格段にあがると判断できたことから、令和4年2月に本格導入に向けたプロポーザルを実施。「セキュリティ対策」「適法性」「使いやすさ」「運用支援体制」などを選定基準として審査を行い、参加した3社のなかからGMO社の電子契約システムを選定しました。

相手方の事業者も受けられる、デジタル化の恩恵

―どのような導入効果を実感していますか。

三木 印刷や製本が不要になったことによる業務の効率化は明らかに進んでいますが、同時に郵送が不要になったことで得られるコスト削減効果については、行政だけでなく契約の相手方である事業者にももたらされています。特に事業者は印紙代も不要になるため、コストメリットはさらに高まるでしょう。こうした効果以外にも、場所を選ばずに自宅でもオンライン上で契約手続きを進められることから、行政と事業者双方にとって働き方改革や利便性向上に大きく寄与しうると感じます。そうしたメリットの数々から利用件数は年々伸びており、令和6年度については前年度比約1.5倍にのぼりました。

牛島 群馬県と同様に、当社がこれまで支援した自治体のみなさんからは共通して、「『電子契約』によって、相手方の事業者もデジタル化の恩恵を受けられている」という言葉をいただきます。このことからも、「電子契約」の導入は、まさに地域全体のDXをけん引する1つのきっかけ、という意味合いも持ちうると考えています。

課題となったのは、電子署名の「真正性の担保」

―群馬県では、電子署名の技術をほかの手続きでも応用しているようですね。

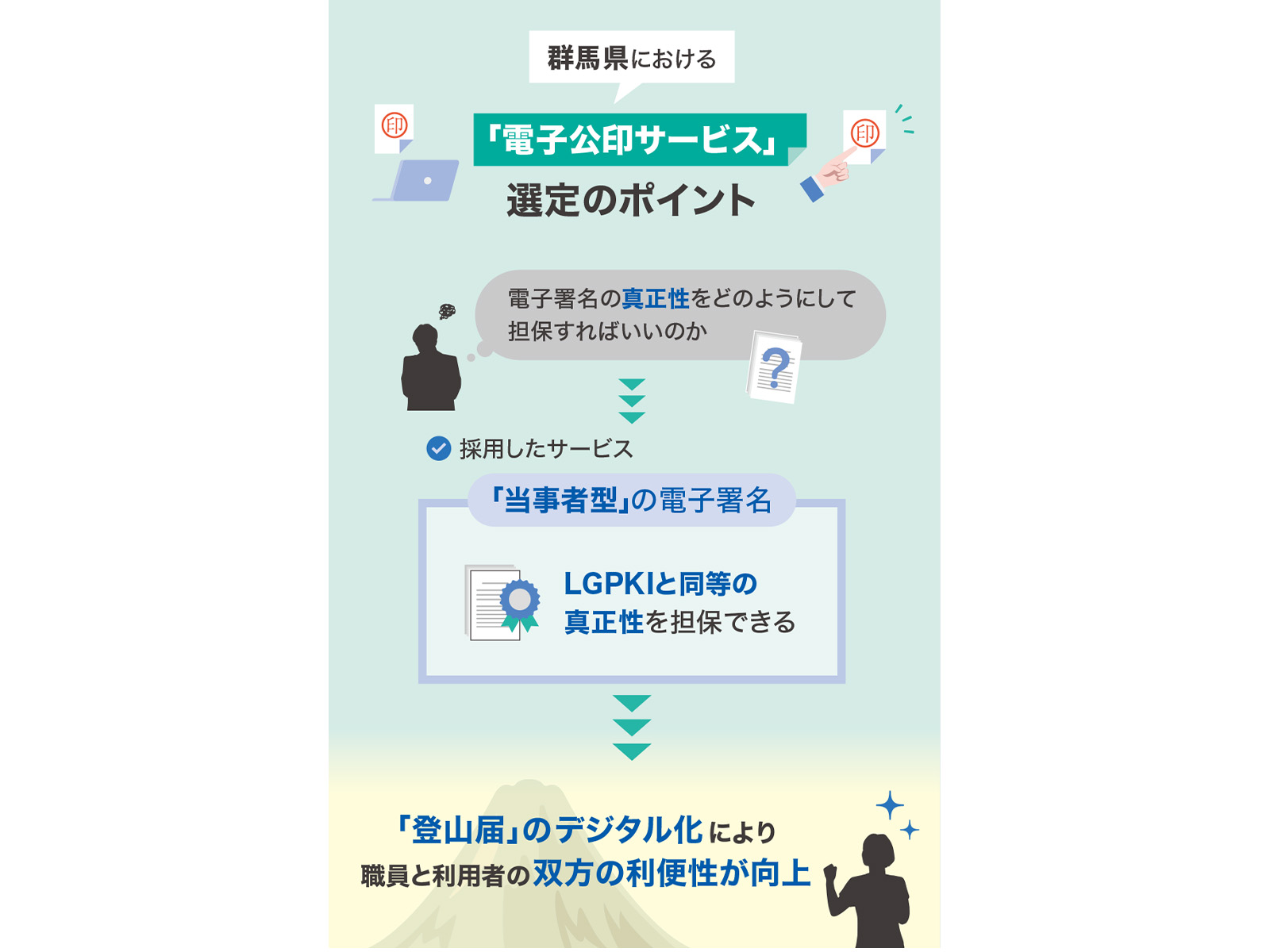

小林 はい。私たち観光リトリート推進課で令和7年4月から、処分通知の一種といえる登山届のデジタル化を始めており、ここに電子署名の技術を活用しています。当県では谷川岳への入山に際し、特に死亡事故が多い「登山危険地区」に入る登山者には、条例に基づき谷川岳登山指導センターへの「登山届」の提出を義務づけています。従来は郵送で受け付け、その登山届にセンター長の受領印を押印して返送する形をとっていましたが、この一連の業務をオンライン上で行えるようにしました。職員も利用者も利便性が向上するのは「電子契約」と同様ですが、1つ課題となったのが、受領印の代わりに採用した電子署名の「真正性」をいかに担保するかでした。

牛島 「処分通知」は、その文書の性質から、「契約書」に比べて自治体のみなさんが電子署名に求める保証レベルが高くなると感じています。契約書の場合、契約当事者が双方で署名するため、相互のメールアドレスで認証し合う手軽な「立会人型」の電子署名を求められるケースが多いです。一方、処分通知の場合は、自治体から一方的に送付する公文書でもあることから、LGPKI*と同様の信頼性や記載事項が必要ということで、「当事者型」の電子署名を求められます。これは、デジタル庁の「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方(以下、ガイドライン*)」で公表された「真正性の担保基準」の内容も影響していると思います。群馬県でも当初はLGPKIで導入を検討されていたことから、先行して導入を進めていた大阪府や他県での事例を紹介しつつ、「当事者型」での利用を提案しました。

*LGPKI : 地方公共団体組織認証基盤

*デジタル庁の「ガイドライン」:「処分通知のデジタル化」の推進を目的に、デジタル庁が令和5年3月31日に公表したもの

―群馬県ではその提案をどのように受け止めましたか。

小林 じつは今回の取り組みを進めるにあたり、相談したDX課からGMO社を紹介され、いま牛島さんがお話しになった内容の説明を受けて「『当事者型』の電子署名なら真正性を担保できるのではないか」と考えました。すでに当県が「電子契約」で導入している同社のシステムを活用できるとのことだったので、すぐに検討を開始しました。

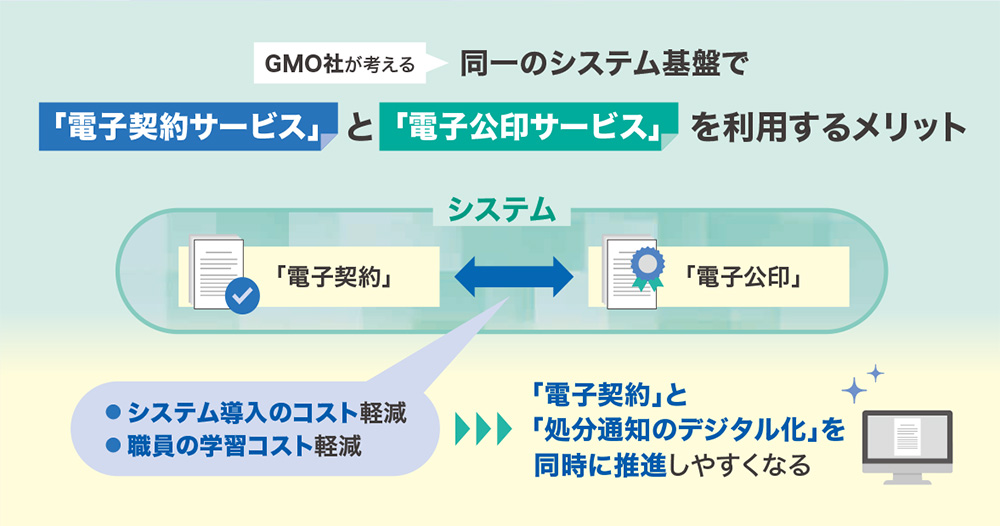

牛島 当社の電子署名サービス『GMOサイン』では、「電子契約サービス」において「当事者型」と「立会人型」双方の電子署名を提供していますが、この電子署名の技術を応用した「電子公印サービス」という形で「処分通知のデジタル化」を支援しています。両サービスとも当社の技術プラットフォームを活用したものであるため、同一のシステム基盤で提供できる強みがあります。

自治体にとっては、別々の異なるシステムで運用する場合に比べて、「システム導入のコスト」や「職員の学習コスト」を軽減できるため、「電子契約」と「処分通知のデジタル化」を同時に推進しやすくなるはずです。

「処分通知のデジタル化」は、DX推進に大きなインパクト

―DX推進に向けた今後の方針を聞かせてください。

小林 これまで全庁的に進められてきた「電子契約」に対し、当課が取り組んだような「処分通知のデジタル化」は、公印の電子化をめぐるさまざまな論点がまだ残されていると聞きます。とはいえ、「当事者型」の電子署名を活用する方法論を今回示せたことで、今後の「処分通知のデジタル化」における1つの道筋になるのではないかと思っています。

三木 契約業務に比べると、処分通知の発行件数は膨大な量にのぼります。それらを電子化できれば、全庁でのDX推進の動きに大きなインパクトを与えるはずです。当県では令和6年度から、「新・ぐんまDX加速化プログラム」に着手しており、そこでは「最先端クラスの行政サービス」の実現を掲げています。そのためにも、電子契約と同様に地域DXに寄与する「処分通知のデジタル化」をさらに広げる取り組みは、今後の1つの重要な検討課題として関係部署と協議していきたいと考えています。

牛島 「処分通知のデジタル化」で実績をあげている自治体はまだ多くはありませんが、それがもたらす業務改善効果についてはどの自治体も理解しており、導入への機運がいま非常に高まっています。その機運を後押しするためにも、群馬県には処分通知においても、他自治体の参考になる「先進事例」をつくっていただくことを期待しています。

これまで見てきた群馬県における「電子契約」と「処分通知のデジタル化」の取り組み。ここでは、これを実際に現場で実践した2つの組織の担当者を取材。電子化によって得られた業務負担の軽減や働き方の変化といった導入効果などについて聞いた。

精神的な負担がなくなり効果を実感。いまは自信をもって電子契約を推奨

契約業務に対して、苦手意識が非常に強かった

私は、昨年まで在籍していた労働政策課において、日常的に電子契約を活用していました。群馬県庁では、令和3年度から複数の部署で電子契約の導入に向けたトライアルを行い、翌年度には全所属で利用可能となりました。労働政策課では、「DX人材育成」や「女性のITスキル向上」といったテーマで県内事業者向けの講座を開いていますが、その講座運営をめぐる事業者との委託契約で電子契約を活用してきました。

契約業務に対しては、個人的に苦手意識が非常に強かったのですが、電子契約によってその負担感が大きく減りました。かつては印刷、製本、押印といった作業において、自治体が発行する「正式な文書」を作成することへの精神的な負担感は強く、仕上がりなどにも非常に気を使っていました。それに対して、電子契約に移行してからは、事業者のメールアドレスを入力すれば、書類をシステムにアップロードするだけで署名依頼が自動で発信されます。そこには、製本や押印といった気を使う作業は一切ありません。労働政策課では、従来の紙の運用から電子契約に切り替えるかは担当者の裁量に任されているものの、この手軽さのために私が担当するなかで、電子契約が可能なすべての契約でシステムを活用し、周囲でも確実に利用が増えています。事業者のみなさんも、在宅でも契約業務を行える電子契約を歓迎する向きが強いようです。

労働政策課は、県内企業のDXや働き方改革を推進する立場ですから、県庁自体が紙の契約書に固執するようでは本末転倒になります。DX課に異動した現在は、県下市町村のDXを後押しする業務もあります。かつての経験をもとに、実感をもって電子契約の導入を推奨できます。

利用者も職員も実感できる効果。県内のDX推進のモデルケースに

利用者の利便性を考え電子化

谷川岳の登山届には大きく分けて3種類あり、今回電子化したのは、当課が管轄する登山危険地区に立ち入る際に条例で提出が義務づけられている登山届です。登山者はこれを谷川岳登山指導センターに提出し、センター長の受理印が押されたものを、いわゆる「処分通知」として交付を受けなければいけません。従来登山指導センターでは、紙の書類を郵送で受け付け、交付も郵送で行っていました。しかし、3種類のうちの1つである一般登山コースの登山届(登山カード)が数年前から電子化されていたこともあり、登山者の利便性を考え、当課の管轄する登山届も今年4月から電子化に踏み切りました。

この結果、提出作業が大幅に簡略化されたことから、登山者の利便性が向上していることは間違いありません。郵送でのやり取りがなくなったため、登山指導センターに到達するまでの時間についても、少なくとも数日は短縮されています。行政側も事務作業が効率化し、パソコンで確認作業が完結できるようになりました。登山指導センターには郵便の集荷が来ないため、担当職員は近隣の郵便局まで毎回、センター長の受理印が押された登山届を投函する必要がありましたが、それも不要になりました。年間で数百件におよぶ届出の数を考えると、これらの差は決して小さくはありません。

「処分通知のデジタル化」には、通知を受ける住民側が、電子化された通知を「真正なもの」と理解してくれる前提が必要になりますが、社会のデジタル化が進む現在は、そうした素地も整ってきています。実際、取り組みを開始してわずか2ヵ月ですが、届出全体の約2割に電子申請が活用されている実態からもそれはわかります。県内全体のDXを後押しするためにも、この取り組みを今後のモデルケースにしていきたいです。

ここまでは、群馬県における「電子契約」や「処分通知のデジタル化」の取り組み内容を詳しく紹介した。ここでは、同県を支援したGMO社の本田氏を取材。自治体が今後、「電子契約」や「処分通知のデジタル化」を進める際のポイントなどについて聞いた。

手厚い伴走支援も行い、導入効果を発揮してもらう

―「電子契約」や「処分通知のデジタル化」に取り組む際、どういった点に留意すべきでしょう。

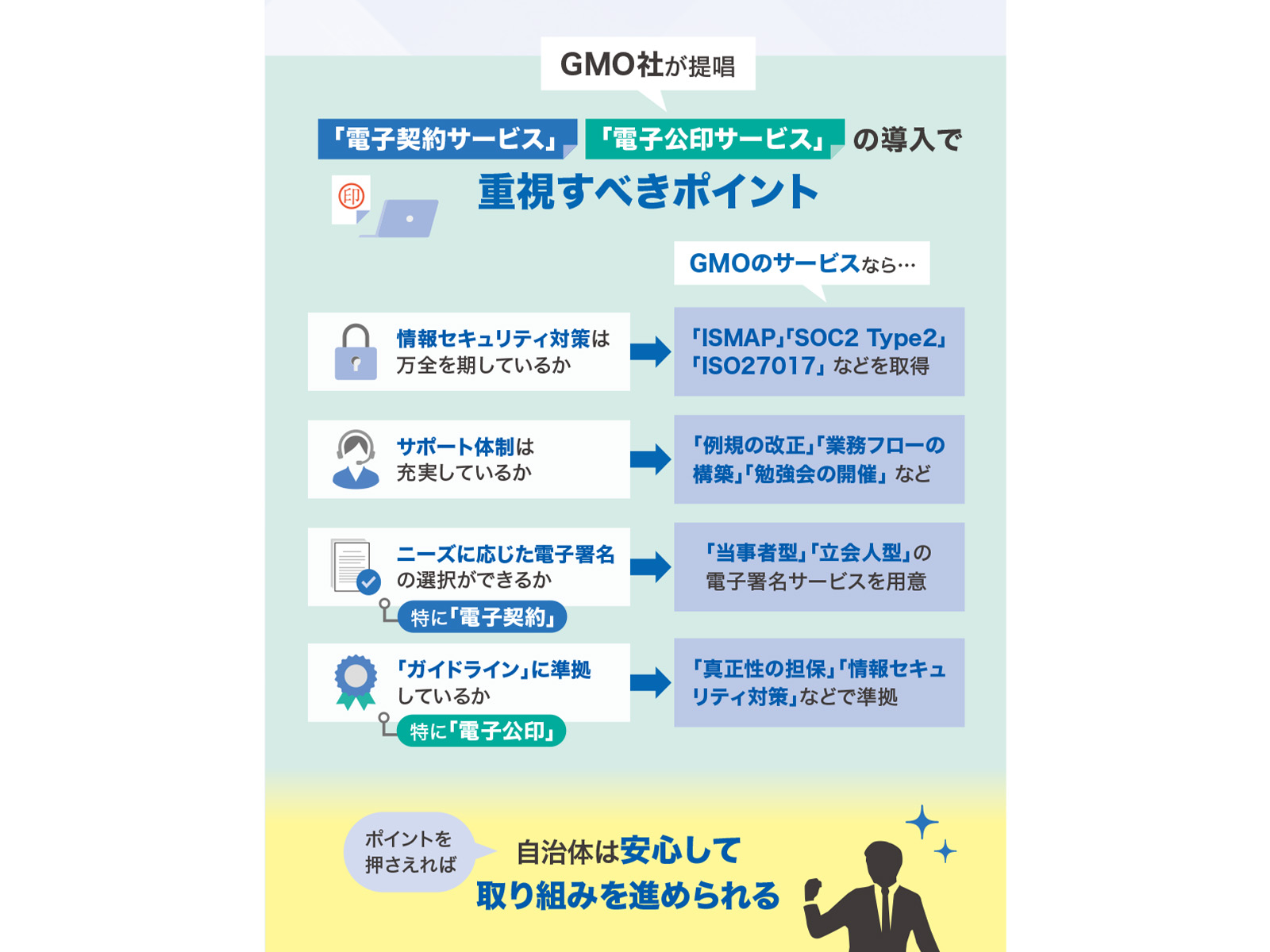

まずは、情報セキュリティ対策に万全を期したシステムを選ぶべきです。不正アクセス、改ざん、情報漏洩などのリスクが最大限抑えられていることは、安心して手続きを進めるために必須の要素ですから。また、サポート体制も重視すべき事柄でしょう。これらの点について、当社の「電子契約サービス」と、処分通知のデジタル化を図る「電子公印サービス」は、「ISMAP」「SOC2 Type2」「ISO27017」など複数のセキュリティ認証を取得しています。またサポート面では、「例規の改正」「業務フローの構築」といった導入支援のほか、「勉強会」「効果測定」など導入効果を当初から発揮してもらうための手厚い伴走支援も用意しています。

このほかにも、「電子契約」と「処分通知のデジタル化」でそれぞれ特有の留意点があります。

―詳しく教えてください。

「電子契約」では、「ニーズに応じて電子署名を選択できるか」が重要だと考えています。当社では、電子認証局による厳格な本人確認に基づき発行される電子証明書が必要な「当事者型」と、サービス事業者の電子証明書で行える「立会人型」の電子署名を利用できるシステムを用意しています。ガバナンスの強化を図れる「電子契約」を利用シーンで使い分けられるからこそ、安心して契約の電子化を推進できると考えています。

また、「処分通知のデジタル化」では、安心して取り組みを進めるためにも、デジタル庁の「ガイドライン」に準拠したシステムを選ぶべきでしょう。当社の「電子公印サービス」は、「真正性の担保」「情報セキュリティ対策」「処分通知の到達確認」などの重要項目がすべてガイドラインに準じており、このことが評価されて、始まったばかりの「処分通知のデジタル化」において、すでに約20自治体を支援しています。

―自治体に対する今後の支援方針を教えてください。

当社では、豊富な支援実績に基づいた知見とノウハウを提供し、自治体が「安心して進められる」と実感できるサポートを行います。ぜひご連絡ください。

.png)

| 設立 | 平成5年12月 |

|---|---|

| 資本金 | 9億1,690万円(令和6年12月31日現在) |

| 売上高 | 191億6,600万円(連結:令和6年12月期) |

| 従業員数 | 993人(連結:令和6年12月31日現在) |

| 事業内容 | クラウド・ホスティングサービスおよびセキュリティサービスを中核とした各種インターネットソリューションの開発・運用 |

| URL |

%20(1).png)