【伴走型相談支援】24時間対応の「母子相談チャット」で、窓口と役割分担した支援体制を構築

(産婦人科・小児科オンライン / Kids Public)

※下記は自治体通信 Vol.69(2025年10月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

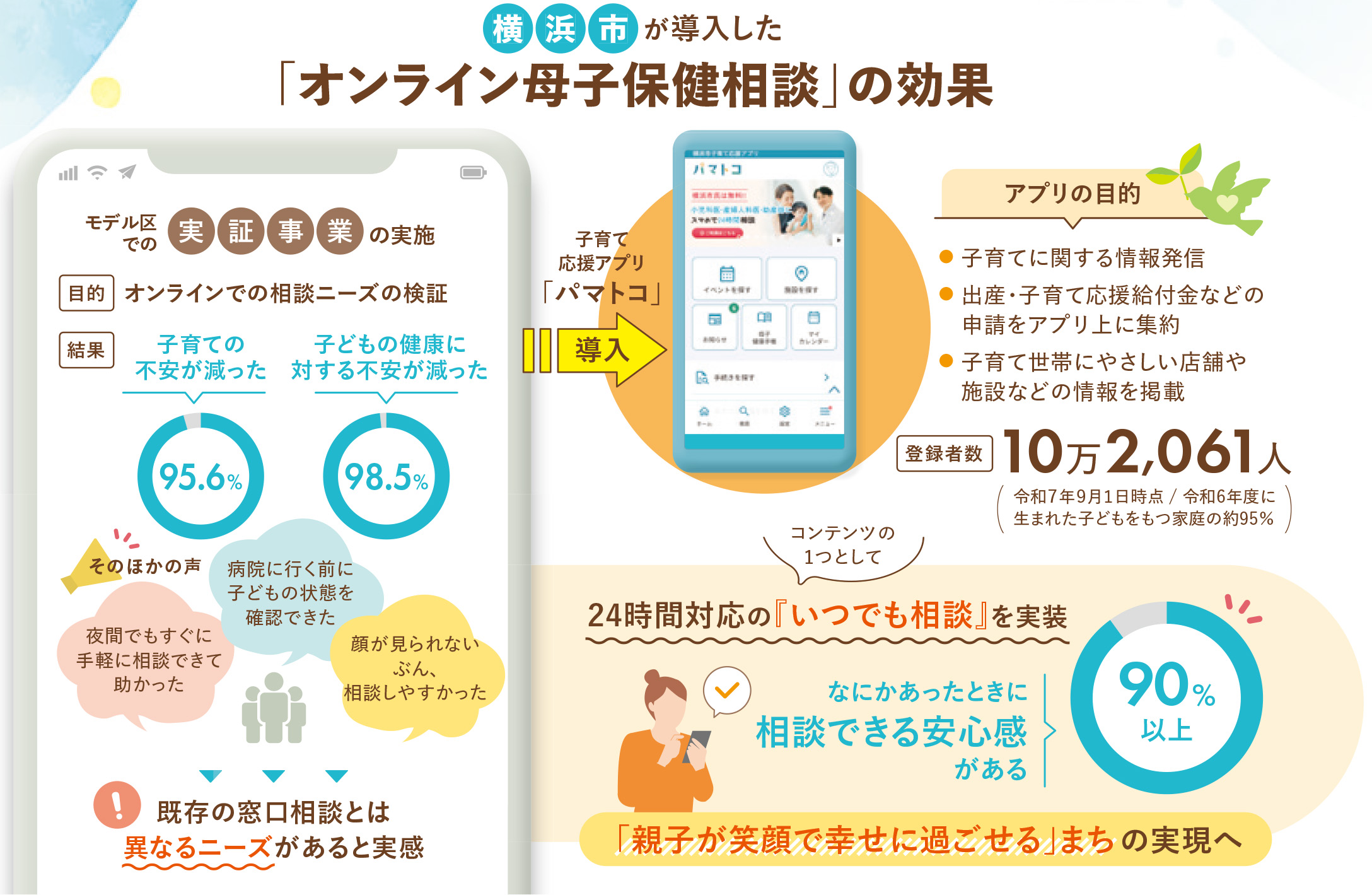

令和5年4月に施行された「こども基本法」では、母子への「切れ目のない支援体制」の構築が明文化された。これにより、全国の自治体で取り組みが加速化している。横浜市(神奈川県)では、同法の施行以前から「切れ目のない支援」を目指し、「オンライン母子保健相談」の実証事業を実施。既存の窓口相談にはないニーズと効果を実感し、令和7年より本導入したという。いったいどのような効果が得られたのか。同市こども青少年局の岡林氏と櫻井氏に聞いた。

窓口とオンラインでは、相談内容が異なるとわかった

―「オンライン母子保健相談」の実証事業の経緯を教えてください。

岡林 当市では長年、母子への「切れ目のない支援体制」の構築を目指してきました。そうしたなか、共働き世帯の増加に伴い、開庁時間外の相談を求める声があがっていましたが、具体的になにを相談したいのかは把握できていませんでした。その折、Kids Public社から、夜間でもオンラインで医師などが相談を受け回答する「オンライン母子保健相談」の実証事業を提案され、まずはモデル区で、子育て不安の軽減効果を検証しました。

櫻井 その結果、9割以上に子育て不安の軽減効果が見られ、ニーズの高さを把握することができました。さらに、オンライン相談を全市で展開できるかについて検討するなかで、既存窓口とオンラインでの相談ニーズのちがいも明らかになりました。

―どのようなちがいですか。

櫻井 窓口では、社会的孤立などを抱えるハイリスク者の支援を中心とした相談対応が多いのに対し、オンラインで多かったのは「子どもの湿疹」や「救急車を呼ぶべきか迷う程度の発熱」といった日常的な不安や悩みでした。

岡林 加えて、実証事業の期間中でも既存窓口への相談件数は変わらず、オンラインの利用者も増えたことから、これらを並行して提供することが「切れ目のない支援」に資すると判断し、「オンライン母子保健相談」の導入を決定。令和6年3月に実施したプロポーザルの結果、Kids Public社を選定し、令和7年1月から、当市公式の子育て応援アプリ「パマトコ」に実装してサービスを開始しました。

原則24時間以内の返答で、利用者の9割が安心感

―公式アプリに実装したのはなぜでしょうか。

岡林 当市では、令和6年より出産や子育てに関する支援金の申請を「パマトコ」に一本化し、子育て支援情報も発信しています。現在、全体の登録者が10万人以上にのぼる重要な情報基盤となっており、このアプリでの提供で、住民へ速やかに浸透を図れると見込んだからです。特に、数種あるオンライン相談のうち『いつでも相談』は、テキストチャット*で24時間365日相談でき、実証事業で「対面よりもテキストのほうが相談しやすい」という意見もあったことから、アプリとの相性が良いと判断し、導入しました。SNSに慣れた子育て世代にとっては身近で、気軽に相談しやすいのでしょう。原則24時間以内に専門医療者から返答される点も、多忙な子育て世帯のニーズに合致すると考えたのです。

―導入の効果はいかがですか。

櫻井 導入後に行ったアンケート調査では、利用者の9割以上が「なにかあったときに相談できる安心感がある」と回答しており、精神的な負担感の軽減につながっていると感じています。こうした利用を広げ、アプリの気軽さと、医師や助産師による回答の正確さで、日常的な不安や悩みを解消し、「精神的なゆとり」のある育児環境を支えていきたいですね。

―子育て世帯への今後の支援方針を聞かせてください。

岡林 子育て世帯にオンライン相談を利用されることが安全・安心につながると考えており、引き続き「パマトコ」での発信を通じて利用促進につなげていきます。そのうえで「パマトコ」は「つくって終わり」ではなく、アプリの改善を積み重ね、さらなる利便性向上も目指します。令和7年度中には、妊娠・出産前後の方々だけでなく、就学期の児童向けメニューも追加する予定です。今後も「パマトコ」を中心に支援を拡充し、広く子育て世帯を支えていきます。

*ここでは専用フォームで質問を受け付け、テキストで回答する形式を指す。質問時に画像の添付も可能

国は、虐待による死亡事例が0歳児に集中していることを公表し、この時期の母子への相談支援強化を求めている。しかし、限られた開庁時間と人員では、すべての母子に支援を届けるのは困難で、「空白」が生じる例も多い。そうしたなか、上尾市(埼玉県)では前ページと同様の「オンライン母子保健相談」を導入。その「空白」を埋め、切れ目のない支援につなげているという。その効果について、同市こども未来部の半田氏と湯本氏に話を聞いた。

開庁時間や人員の制約で、支援に「空白」が生じていた

―従前の母子支援体制に、どのような課題を感じていましたか。

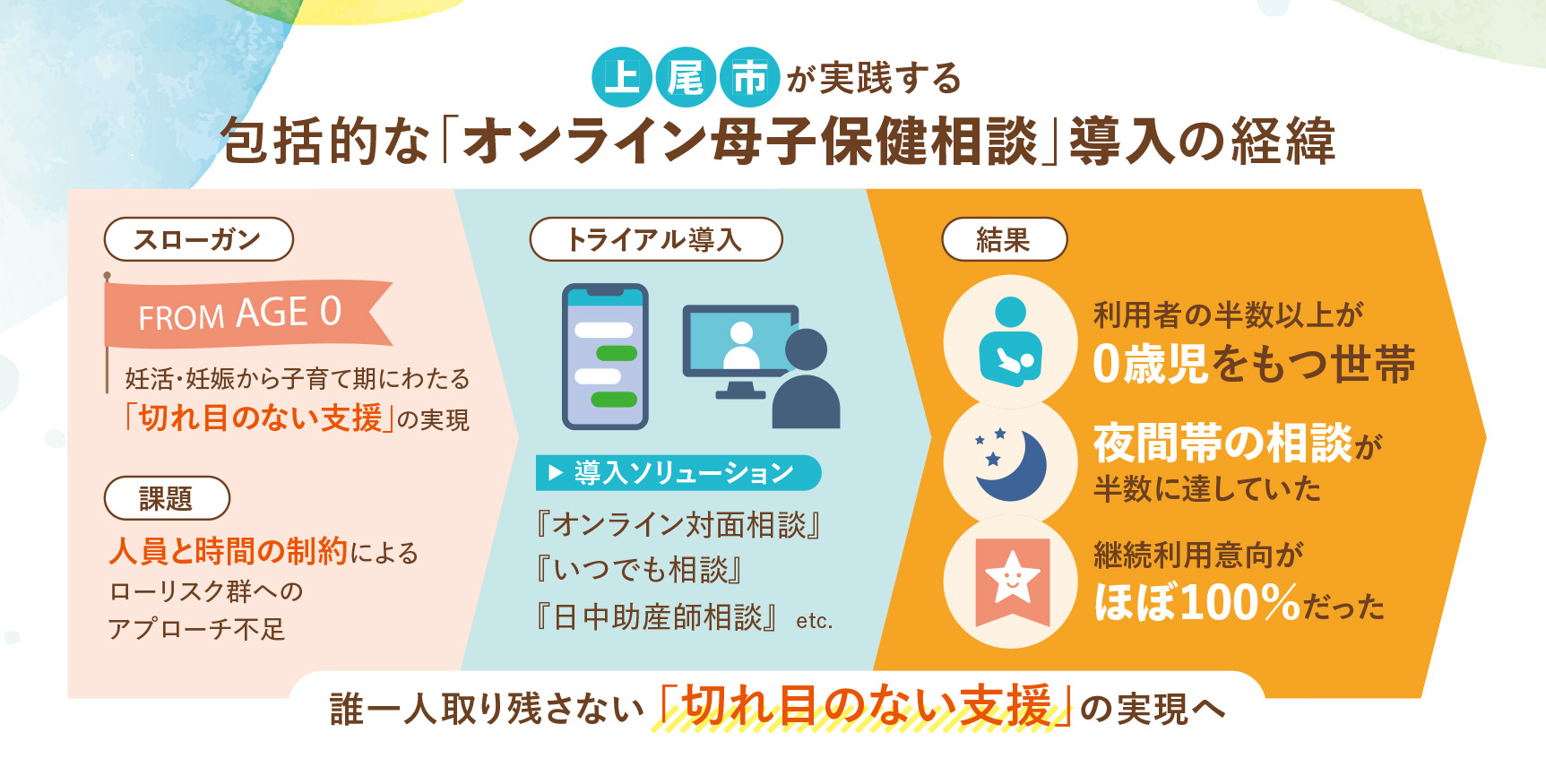

湯本 当市では、平成30年度に「あげお版ネウボラ*」を開始し、妊娠届出時にすべての妊婦と面談を行うとともに、産前産後を通じた継続的な支援に取り組んでいます。令和6年度からは、「FROM AGE 0*~0歳から輝くまち~」をスローガンに掲げ、令和7年度には、母子保健と児童福祉を1つの課に統合し、一体的な伴走型相談支援を強化しました。それでもなお、開庁時間や限りある人員といった制約で、相談支援を届けられる時間や対象者に「空白」が生まれてしまうという葛藤も抱えていました。

半田 全戸訪問を行うなかで、リスクが高い世帯にどうしても職員のマンパワーが集中してしまい、「それ以外の妊産婦さんへの支援はこのままで良いのだろうか」と忸怩たる思いでした。特に、0歳児を抱える家庭では、日々の育児ストレスにより、産後うつや育児困難に陥り、虐待につながるリスクがあります。こうした層への支援拡充を模索するなか、Kids Public社から「オンライン母子保健相談」の提案を受け、令和5年度に無料トライアルで実証を開始しました。

―結果はいかがでしたか。

湯本 3つの興味深い結果が得られました。1つ目は、重点的な支援強化が必要だった0歳児を抱える世帯の利用者が半数を占めていたこと。2つ目は、夜間帯の相談も半数に達していたこと。そして3つ目は、利用者の継続利用意向がほぼ100%だったことです。この結果が事業の必要性を裏付ける強力なデータとなり、庁内での議論の結果、支援の「空白」を埋める選択肢になると判断。令和6年度から本導入に至りました。

*ネウボラ:フィンランドで推進される母子支援体制のこと。フィンランド語で「アドバイスの場」を意味する

*読み方はフロムエイジゼロ。0歳児からの支援と市名の「上尾」を掛けたスローガン

「0歳児世帯」の相談が約6割、既存事業ともスムーズに連携

―導入後の効果はいかがですか。

半田 導入初年度の利用件数は1,475件と、当初の想定を大きく上回り、今年度はさらに増える見込みです。そのうえ、相談内容の約6割が0歳児の保護者からの利用で、夜間帯の割合も実証とほぼ同様でした。まさに支援の「空白」を埋める選択肢になっています。

湯本 特に近年は、近隣に支援者がいない妊産婦も多く、そうした方々にとっての「育児の味方」になれていると感じています。実際、乳幼児健診の場で、「オンラインで教わったミルクの量を試しています」といった声を聞き、既存の母子保健事業ともスムーズに連携できていると実感しています。

―今後、どのような子育て環境を目指しますか。

半田 本事業を通じ、0歳児の育児支援策の検討を始めています。今後は、妊活の段階から「切れ目のない支援」を充実させ、誰も孤立しない子育て環境を目指します。

―自治体による妊娠、出産、子育て期の支援体制について現状をどう見ていますか。

日本の妊娠・出産・子育て支援は乳幼児死亡率などの指標が世界トップレベルで、医療に加え自治体のきめ細かな支援が支えています。それでもなお支援が届きにくいケースがあり、悲しい出来事につながることもあります。小児科医として私もそうした現場を見てきました。これを防ぐため、当社は妊産婦・子育て世代がオンラインで産婦人科医、小児科医、助産師に相談できるサービスを開発し、自治体へ提供しています。

―特徴を教えてください。

当社所属の269人の専門医療者が休日や夜間など開庁時間外も妊産婦・子育て世代の相談に対応し、専門的知見で不安を解消します。ビデオ・音声通話に加え24時間365日対応のテキスト相談があり、その気軽さから利用しやすいと住民からも好評です。また、すべての相談を専門家が対応するため、その満足度は99%を超えています。研究でも日常的に相談できる支援者の有無が、妊産婦や子どもの健康に影響することが示されており、導入自治体からは「支援が届きにくい層へのアプローチが可能になった」と評価をいただいています。

―今後、どのように自治体を支援していきますか。

私たちは、オンラインでの相談を通じて「誰もが成育過程を健やかに過ごせる社会」の実現に貢献します。初期導入しやすい無料トライアルや、補助金申請のサポートも行っています。ぜひ気軽にご相談ください。

| 設立 | 平成27年12月 |

|---|---|

| 資本金 | 600万円 |

| 従業員数 | 27人(所属医療者数:269人、ともに令和6年8月現在) |

| 事業内容 | インターネットを介した成育医療 |

| URL |