【EBPM・地方創生】正確な「経済循環構造」の解明が、地域振興政策の効果を高める端緒に

(データに基づく地域経済対策 / 価値総合研究所)

※下記は自治体通信 Vol.67(2025年7月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

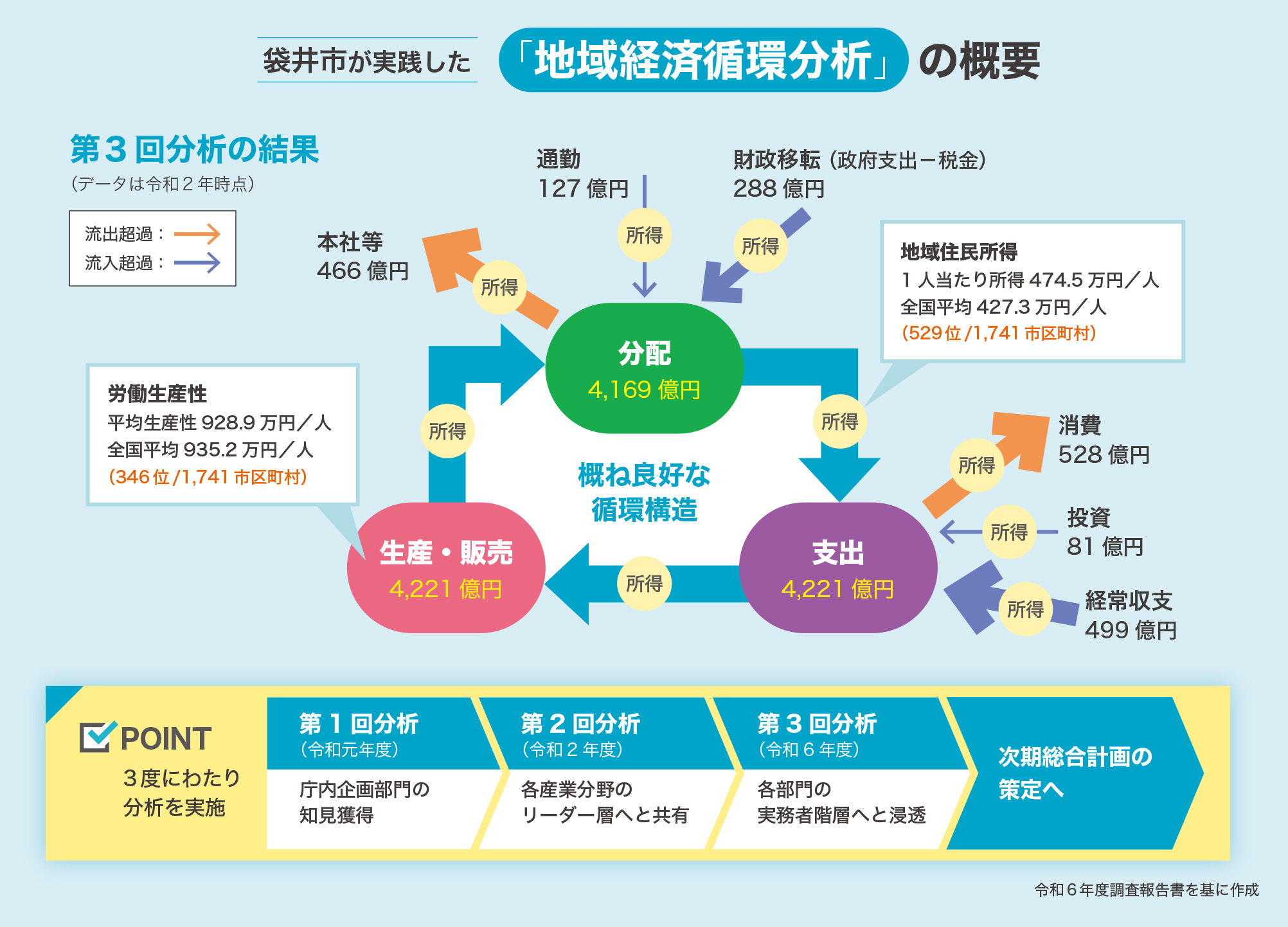

あらゆる自治体が実施している地域経済対策だが、そこで明確な成果を上げている自治体はどれだけあるだろうか。そこには、さまざまな要因が取り沙汰される中、「地域経済の俯瞰的な理解」や「定量的な分析」の欠如が指摘されることは少なくない。これに対し、定量的な経済分析手法を活用することで、地域経済の全体像を分析し、その結果を政策立案に反映させているのが袋井市(静岡県)である。同市企画政策課長の鈴木氏に、取り組みの経緯やその成果について聞いた。

政策効果を高めるためには、経済実態の正確な把握が必要

―これまで袋井市では、どのように経済政策を推進してきましたか。

当市においては、お米やお茶、マスクメロンに代表される基幹の「農業」のほか、輸送用機械器具や食料品産業などの「工業」、さらには遠州三山への参拝客を中心とする「観光業」が比較的バランスよく経済を支えてきました。ただし、これまでの経済振興策は、分野ごとに実施されており、市の経済全体を俯瞰的に捉える視点に欠けていて、施策の効果も限定的でした。そうした経済政策の在り方の転機となったのが、平成27年の第1期「輝く“ふくろい"まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定でした。そこで掲げられた地方創生では、それぞれの政策分野の垣根を越えた連携による地域資源の磨き上げが重視されました。当市でも、部署や政策分野の枠を越えた政策間連携が進み、産業の成長や人口増加といった成果も見られるようになりました。さらには、令和2年の第2期戦略策定時に、この流れをより一層加速させるために、域内の資源をこれまで以上に有効活用して域外から稼ぎ、域内に富を循環させるという一歩進んだ目標を掲げることにしました。

―新たな目標に対して、どういったアプローチをとったのでしょう。

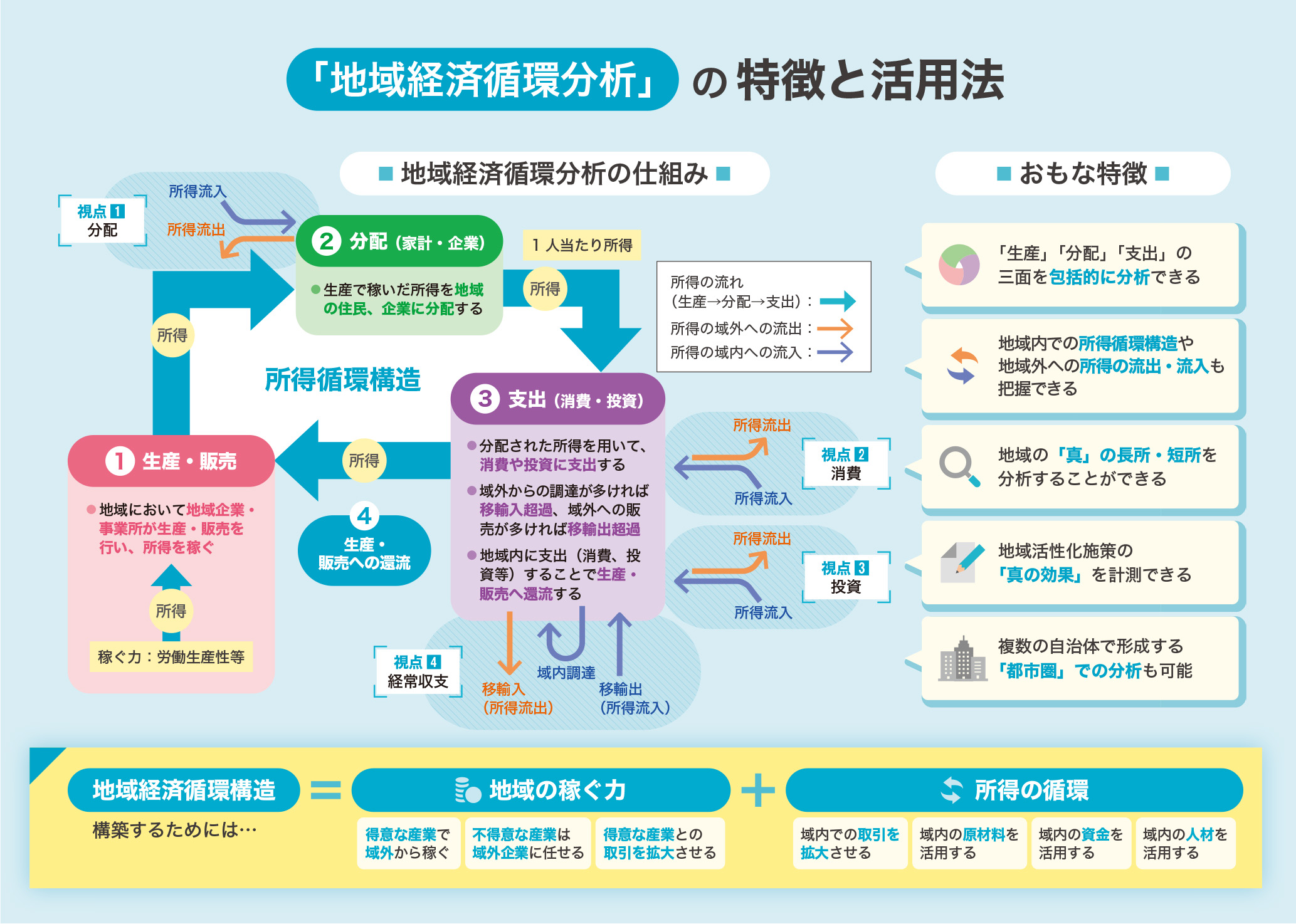

まずは、当市の経済の実態を正確に把握する必要があると考え、国も運用・推奨する分析手法である「地域経済循環分析」を活用しました。この特徴は、「生産・販売」「分配」「支出」の3つの側面で地域経済を捉えるところにあります。従来は難しかった自治体単位での経済の循環構造を把握できるため、経済循環の観点からどこを強化すべきか、俯瞰的かつ定量的に捉えることができると考えたのです。

重ねた分析が共通言語になり、政策間連携がさらに進んだ

―どのような成果がありましたか。

経済政策の最終的な成果は「地域住民の所得向上」にあるわけですが、その観点で考えると、生産額の多寡だけではなく、稼いだ富を域内で密度高く循環させることこそ重要なのだという学びがありました。循環を高める方法の1つは、域内取引を促進させることですが、分析で示された「産業間取引構造図」からは、当市の基幹産業は域内のどの産業と結びつきが強いか弱いかが視覚的に理解でき、産業政策のヒントを得られました。令和元年度の分析は、おもに第2期戦略立案に際して企画部門が先行的に活用しましたが、実行段階で戦略の効果を高めていくためには、この知見を広く共有し、課題認識や施策の重要性に理解を深めてもらうべきだと考えました。そこで、データのアップデートも兼ねて翌年に2回目の分析を実施した際には、市の幹部や議会、金融機関や経済団体といった市の政財界のリーダーたちを招いた「政策勉強会」を開催しました。

―分析手法に対しては、どのような声が聞かれましたか。

そこでは、「地域経済循環分析」の考え方はもとより、前回の分析との変化率による政策効果の推測なども示したことで、参加者は多くの知見を得たようです。また、統一的な指標を用いるがゆえに、ほかの自治体との比較も可能なので、市の経済構造の客観的な理解にも役立ったと聞いています。

―今後の方針を聞かせてください。

現在当市では、令和8年度にスタートする「第3次袋井市総合計画」の策定を進めています。そこでは、総合計画に紐づく個別計画の策定を担う各部署の実務者レベルに活用してもらうため、令和6年度に実施した3回目の分析内容の浸透を図っています。その成果の1つとして、「観光」「農業」「商業」「工業」という4分野を束ねた「(仮称)産業振興ビジョン」を新たに策定するという動きも表れています。「地域経済循環分析」がいわば共通言語となり、政策間連携がさらに進んでいると感じています。

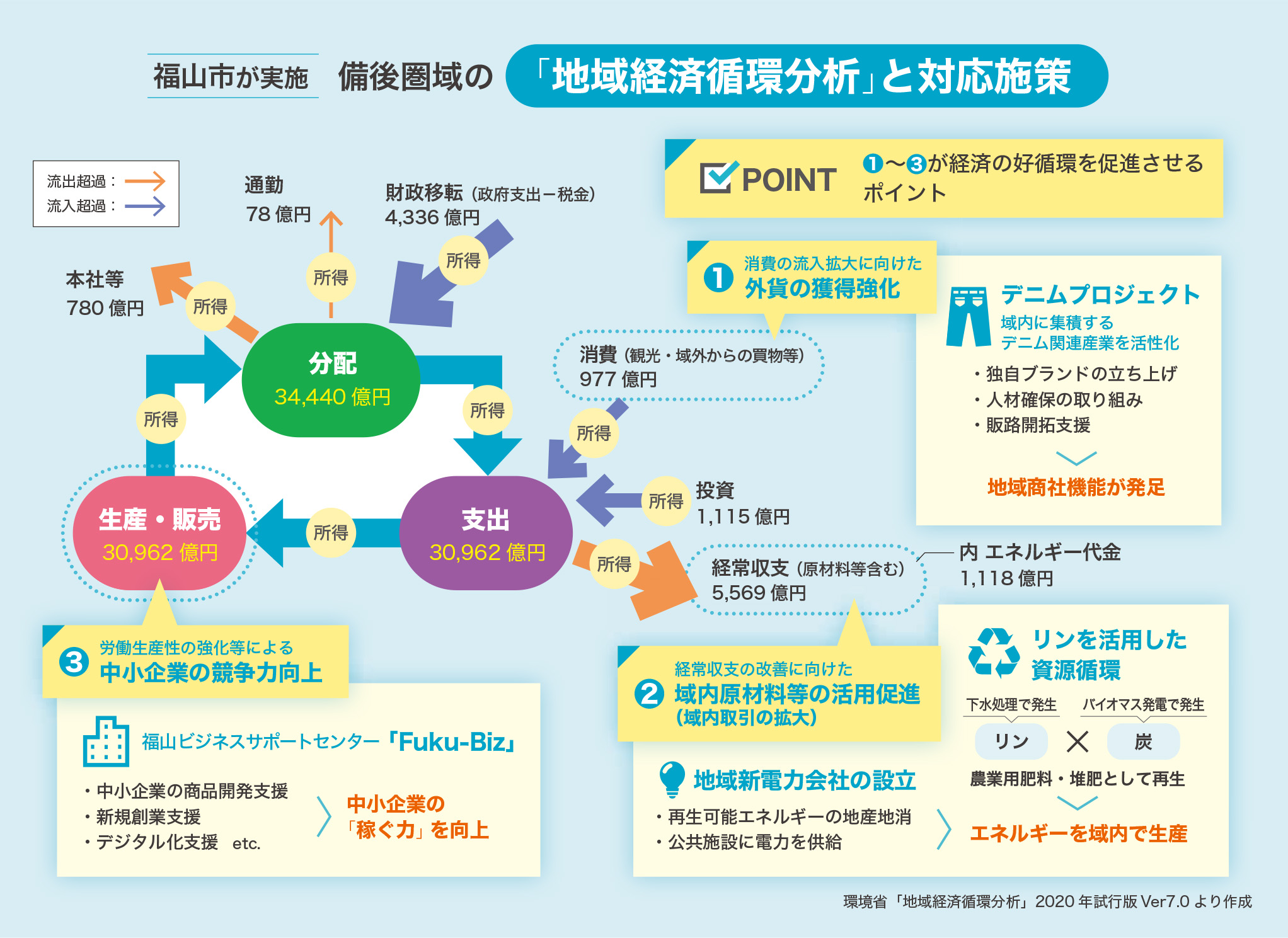

ここまで袋井市が活用した「地域経済循環分析」の手法を、周辺自治体をあわせた「圏域」として活用しているのが、福山市(広島県)である。福山市を中核とする7市2町からなる「備後圏域」では、同手法による分析結果をもとに、圏域経済としての消費流入の拡大や経常収支改善などの取り組みを進めているという。この取り組みを立ち上げ当初から主導してきた同市副市長の中村氏に、これまでの経緯と得られた成果などを聞いた。

「生産」「分配」「支出」の分析が、圏域経済の課題を明確にした

―備後圏域として「地域経済循環分析」を活用した経緯を聞かせてください。

きっかけは、平成29年に日本政策投資銀行との間で「地域政策HOME DOCTORに関する協定」を締結したことでした。この頃は、当市でもEBPMが重要だと考えていたこともあり、同行のグループ会社である価値総合研究所から「地域経済循環分析」を提供してもらうことにしたのです。折しも、当時は国の連携中枢都市圏構想のもと、周辺市町とともに「備後圏域」として広域連携を強化させていたことから、分析の対象を当市単独ではなく備後圏域としました。

―分析の結果はいかがでしたか。

「生産」「分配」「支出」の3つで回るこの分析は説得力があってわかりやすく、圏域経済の課題を明確にしてくれました。域内に立地する製造業、たとえば鉄鋼などの大手企業は、原材料を域外から調達しているため、生産額は高くても支出も多い実態や、本社に売り上げの多くが流出してしまう圏域経済の傾向が浮き彫りになりました。特に、圏域経済の好循環を促進するために「外貨の獲得」により域外からの所得流入を拡大させること、そして「域内原材料等の活用促進」により経常収支の改善を図ること、さらに「中小企業の競争力向上」によって生産・販売を強化することが重要であるとの提言を受けました。そこで、圏域の首長会議や産学金官民で構成する戦略会議において上記3つのポイントに対応した取り組みについて議論を進めましたが、この分析結果は、連携強化の合意形成を図る際の強力な根拠となりました。

分析に基づいた取り組みが、1つの地域資源を育てた

―具体的な取り組み内容を教えてください。

日本三大絣(かすり)の1つ、備後絣の産地として、この圏域には古くから繊維産業の集積が進んでいることから、繊維産業の活性化が圏域全体へ高い経済波及効果を発揮すると分析でも示されました。そこで、「外貨の獲得」や「域内原材料等の活用促進」にも資する繊維産業の活性化策として立ち上げたのが、「備中備後ジャパンデニムプロジェクト」でした。あまり知られていませんが、福山市は国産デニム生地の約8割を生産しています。ただ、従来は原材料として出荷するのみで認知度は低く、域内でそれを活かした事業展開にはつながっていませんでした。

そこで、関連事業者との座談会から始め、分析結果を通じて問題意識を共有しながら域内での最終製品化やブランド育成、販路拡大といった構想を具体化していきました。この間に、人材育成の取り組みなどもあわせて進めた結果、備後圏域で独自ブランドが育ち、現在では域内の事業者の製品を売り出す地域商社機能が立ち上がるまでになりました。これは、分析に基づいた取り組みが1つの地域資源を育てた成功事例だと思っています。

―そのほかの事例もありますか。

「域内原材料等の活用促進」の一環でもあり、分析における「支出」の「エネルギー代金」を抑える取り組みとして、電力を地産地消する地域新電力会社を官民で立ち上げています。また、域内での資源循環を構築する新たな動きもあります。具体的には、下水汚泥に含まれるリンを、神石高原町の木質バイオマス発電所から生じた木炭に吸着させ、農業用肥料や堆肥に再生し、農産物に活用する仕組みを圏域で構築します。

ほかにも、「中小企業の競争力向上」に向けては、福山ビジネスサポートセンター「Fuku-Biz」を立ち上げ、商品開発やデジタル化の支援をしています。

今後も、地域経済循環分析に照らし合わせ、圏域の課題を解決できる成功事例を生み出すことで、圏域経済がうまく循環するエコシステムを構築していきたいですね。

これまでは、「地域経済循環分析」が政策立案や地域連携に活用された事例を紹介してきた。この「地域経済循環分析」を提供しているのが、日本政策投資銀行グループの価値総合研究所である。ここでは、同社の山崎氏と鴨志田氏に、経済振興策を巡る自治体の課題や同分析の特徴などについて聞いた。

循環構造を理解しなければ、経済政策は有効に機能しない

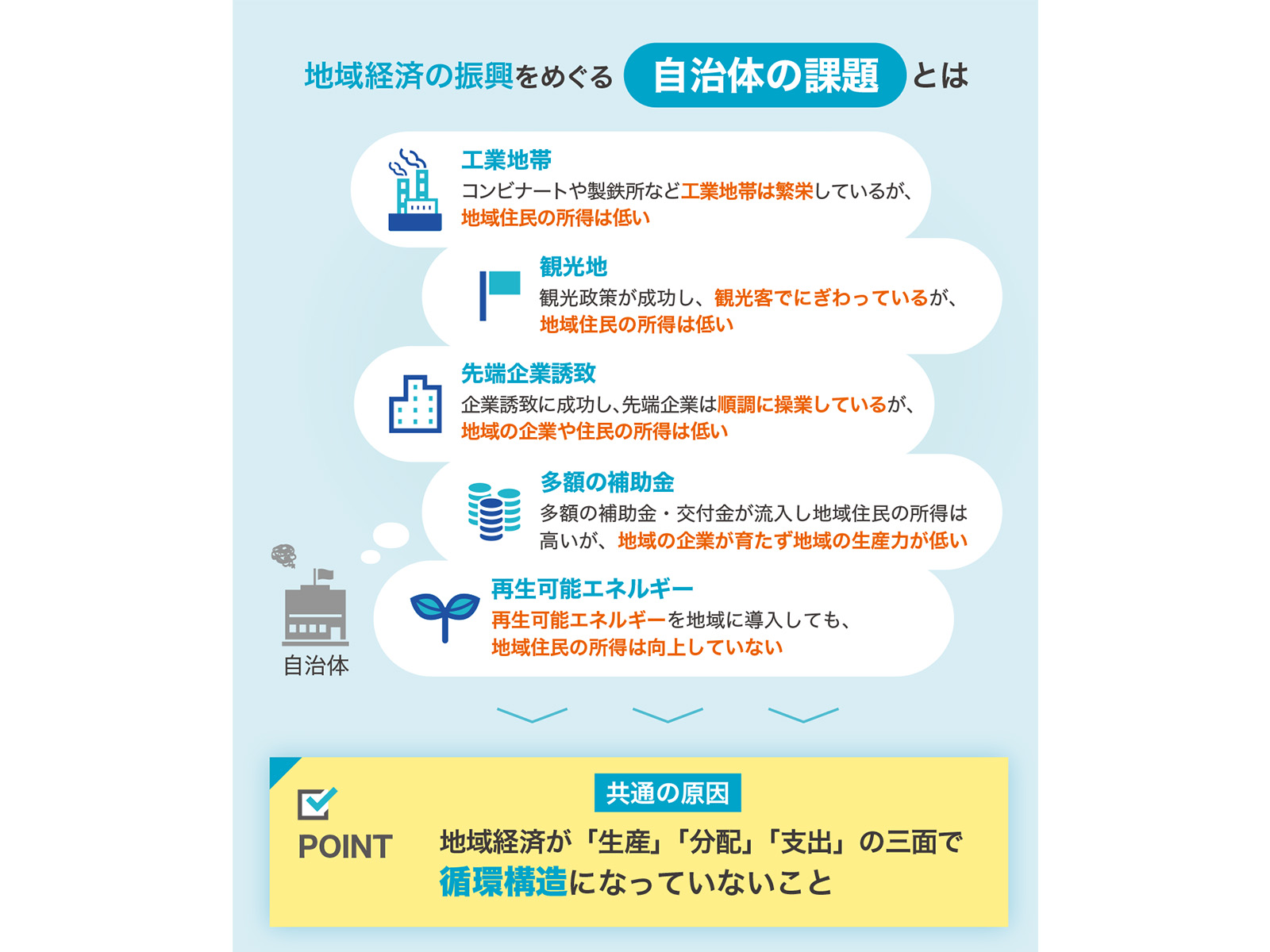

―地域経済の振興を図る自治体には、どのような課題がありますか。

山崎 自治体には、いくつかの疑問があると思います。たとえば、「地域に立地する大企業の業績は好調なのに、地域住民の所得が低いのはなぜか」、また「観光振興策が成功し来訪客は増えているのに、地域住民の所得が増えていないのはなぜか」といった疑問です。その疑問を解明するカギは、経済の「循環構造」にあります。前者の場合、コンビナートや製鉄所を運営する大企業は、原材料の大半を域外から調達するため、「生産」力(稼ぐ力)は高くても「支出」で多くの所得が域外に流出します。さらに売り上げの多くが域外の本社に移転されているため、残る所得がわずかとなり、域内でうまく循環構造が働いていないのです。

―後者の観光振興策の例も、循環構造に関係があるのですか。

鴨志田 はい。観光客が消費する土産品や食料品、宿泊施設などが域外事業者に依存していれば、観光収入もすぐに「支出」として域外に流れてしまい、循環が働きません。経済政策の目的が地域住民の所得向上にあるならば、「観光振興が成功しても、経済政策としては失敗」という矛盾した状態に陥ることになるのです。自治体において経済政策が有効に機能しない場合、その多くがこの循環構造を理解せずに、政策を立案してしまうところに原因があります。

全国の自治体で10年間に、800以上の計画で活用

―まさに、その循環の姿を知る手法が「地域経済循環分析」だと。

山崎 その通りです。一国の経済では、生産・分配・支出の「三面等価の原則」が成り立ち、経済構造の把握に用いられますが、域外との間にさまざまな流出入が発生する自治体経済にはこれまで適用できませんでした。しかし近年、国家的な事業として、当社がすべての自治体の産業連関表を独自に作成したことで、自治体経済への適用が可能になりました。

―どのように活用できますか。

鴨志田 地域経済循環分析は、大きく2つのツールで構成されており、いずれも環境省のHPで公開されています。1つは、地域経済の現状を自治体や圏域単位で分析する「自動分析ツール」です。もう1つは、同じデータベースを用いて、各種施策の効果を算出できる「経済波及効果分析ツール」です。たとえば、地域活性化事業の売り上げや利益の想定に加えて、「原材料の域内調達割合」や「出資比率」、「地域内雇用の割合」などを設定することで、その事業によって当該地域にもたらされる経済波及効果を算定することができます。これらの地域経済循環分析はこの10年間、全国の自治体において800以上の計画立案の現場で活用されています。

―今後の自治体への支援方針を聞かせてください。

山崎 当社では、この夏に令和4年統計を反映した最新の分析結果を公表するとともに、地域の実情や課題に応じた、より発展的な分析手法も提供することで、立案する政策の実効性を高めたい自治体を支援していきます。人口減少を前提としたこれからの時代の高付加価値型経済を志向するうえで、「地域経済循環分析」は重要な概念です。地域の総力戦となる「地方創生2.0」の実現にあたり、総合計画や産業振興プランといった行政計画、地方創生プロジェクトの立案に際して、この分析手法をぜひ活用してみてください。

| 設立 | 平成5年6月 |

|---|---|

| 資本金 | 7,500万円 |

| 従業員数 | 38人(令和7年6月現在) |

| 事業内容 | リサーチ&コンサルティング |

| URL |

%20(1).png)