投票率向上の取組 自治体事例|投票所減少防止のためのオンライン立会、「学生×選管」の連携で若者の投票率向上プロジェクト、移動式の期日前投票所が大学・高校等を巡回

投票率向上に取り組む自治体事例

社会問題となっている低い投票率を改善しようと、各地の自治体でさまざまな投票率向上の取り組みが行われています。

投票率向上のため、これまで投票締め切り時間の延長、期日前投票、選挙権年齢の引下げなどが実施されたほか、投票率が低い若年層へのアピールするため人気アイドルを起用した啓発・呼びかけキャンペーンなどが行われています。それでもなかなか投票率が向上しないことから、各地の自治体では地道な取り組みや地域事情などに則したさまざまな工夫が行われています。ここでは、鳥取県の投票所減少防止のためのオンライン立会事業、東京都 世田谷区の「学生×選管」の連携による若者の投票率向上プロジェクト、長野県 松本市の移動式の期日前投票所の大学・高校等への巡回の3つの取組を紹介します。

投票所減少防止のためのオンライン立会事業|鳥取県

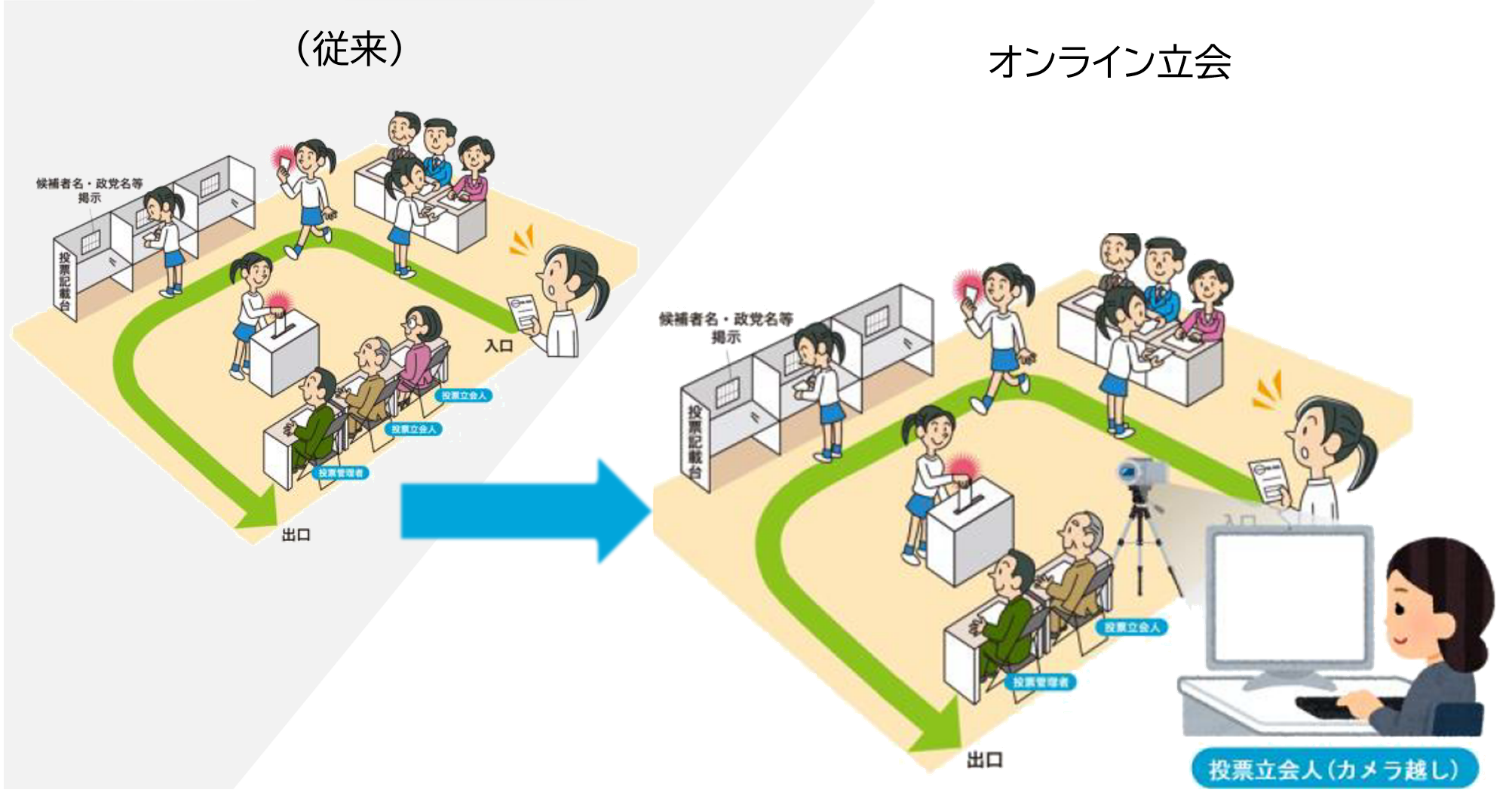

投票が公正に行われるよう監視する「投票立会人」のなり手不足対策として、鳥取県は離れた場所からオンラインで投票の様子を確認する制度(オンライン立会)を導入しています。

背景

公職選挙法では、投票立会人は、市町村の選挙管理委員会が18歳以上の有権者からひとつの投票所につき2人以上5人以下を選任すると規定されています。しかし、人口減や高齢化で立会人のなり手が見つからないことから投票所数を縮小せざるを得ないケースが全国的に進んでいるとされ、投票所減少が投票率低下の原因のひとつになっているのではないかとの指摘が出ています。

鳥取県では投票所の数が参院選で2004年の570から2022年には367に減少していました。

事業内容

鳥取県が実施したオンライン立会は、公選法の規定に沿った人数は確保したうえで投票所内にカメラを設置し、離れた場所にいる立会人が投票所の映像を画面越しに確認する方法を採用。デジタル技術を活用し、オンラインでの立会を導入することで、投票立会人を柔軟に確保し、投票立会人が不足することを理由にして当日投票所が減少していく事態の解消につなげる狙いがあります。

2024年7月、鳥取県 江府町長選の期日前投票でオンライン立会を実施したのに引き続いて、同年10月には鳥取県 南部町の衆議院選挙の期日前投票の移動投票所でも実施しました。

鳥取県では、オンライン立会であれば、障がいのある方も立会人を務めやすくなるなど選挙に関わる選挙人の層を拡げることとなり、若年層を含めた有権者の主権者教育としての効果も得られるとしています。

「学生×選管」の連携で若者の投票率向上プロジェクト|東京都 世田谷区

東京都 世田谷区では若年層の視点に立った「視覚的な啓発効果」を高めるため、区内大学の中でデザイン及び造形美術全般において専門的知見を有する多摩美術大学に協力を依頼し、令和4年4月より同大学統合デザイン学科「永井・岡室プロジェクト」の授業内で、若年層の投票率向上に向けた課題整理と具体的な啓発事業案の検討を行い、検討を進めた啓発事業を実際に令和5年4月23日執行世田谷区議会議員・区長選挙に向けて実施しました。

世田谷区における20代の投票率は、令和4年7月執行の参議院議員選挙では43.72%、平成31年4月執行の世田谷区議会議員・区長選挙では21.83%となっており、いずれの選挙でも他の年代と比べて、一番低い水準にとどまっていることが課題となっていました

検討経過

第1回授業として、選挙管理委員会事務局から、多摩美術大学統合デザイン学科「永井・岡室プロジェクト」の3年生に向け、区が抱える課題について説明しました。授業後半では、学生がグループ毎に「なぜ若者が投票に行かないか」を考え、投票率向上のアイディア出しを行った結果について発表しました。

第2回授業では、第1回で整理したアイディアを基に、若者の投票率アップに向けた啓発事業の案について、6つのグループがそれぞれ提案を行いました。

学生から提案された啓発事業の案について、費用面、実施体制、実施場所、法令関係の観点により検証を行うとともに、オンライン会議等を用いて区と大学で協議を重ね、投票率の低い若者だけでなくあらゆる世代が投票に行ってほしいという想いをこめ、スローガンを「みんなでつくる未来のセタガヤ」として、若年層向け啓発を実施していくことにしました。

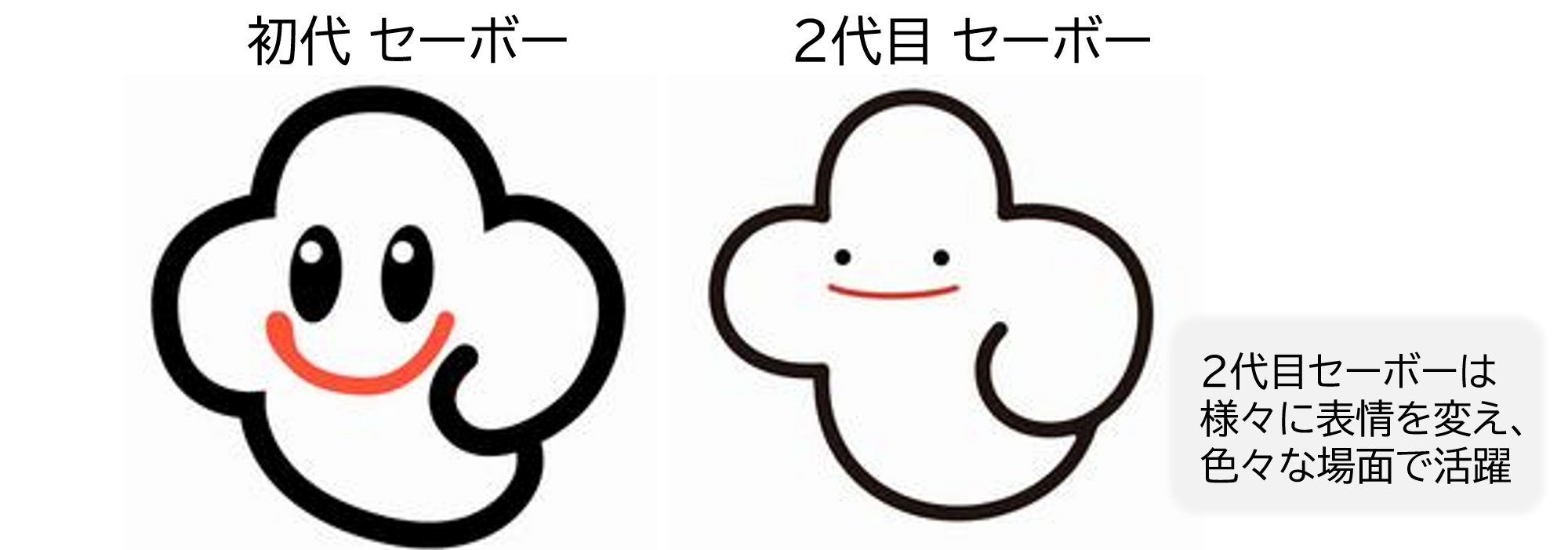

実施内容と投票率

これまで長年活躍してきた世田谷区選挙マスコット「セーボー」を、今の若い世代の方にも親しみを持って認知してもらうため、多摩美術大学からの提案により、デザインをアップデートしました。選挙と世田谷区の頭文字である「セ」の形はそのままに、親しみやすく柔らかい雰囲気を持たせました(下画像参照)。

また、以下の若年層向け啓発を実施しました。

①インスタグラム広告による啓発

10代から30代の利用率が高いインスタグラム上に、投票日や期日前投票を周知する広告バナーを掲出し、若者の投票参加を呼びかけました。

②区公式X、フェイスブック、メールマガジンによる周知

若者視点での内容に見直し、区公式X、フェイスブック、メールマガジンにて、投票日や期日前投票等を周知しました。

③啓発ポスターの掲出

若者の目を引くポスターデザインを作成し、区施設や民間施設、大学等に啓発ポスターを掲出しました(下画像参照)。

長期的視点も重要との観点から、児童期から政治や選挙に関心を持ち、将来の投票参加を促すため、小学生以下を対象とした以下の次世代有権者向け啓発も実施しました。

①「親子で投票に行こう」キャンペーンの実施

親子で投票所に訪れることを呼びかけ、来場した小学生以下の子どもにオリジナルシールを配布しました(下のリンクを参照)。

詳細リンク:「親子で投票に行こう」キャンペーン

②小学校における模擬投票の実施

「親子で投票に行こう」キャンペーン周知と選挙を身近に感じてもらうことの一環として、中町小学校の3年生を対象に、模擬投票体験の授業を実施しました。この授業は、多摩美術大学の学生もスタッフとして参加しました。

これらの取組の結果、若者の投票率向上プロジェクトでの啓発の効果もあり、令和5年4月23日執行世田谷区議会議員・区長選挙での10代・20代の投票率は前回平成31年4月執行同選挙より約4.8ポイント上回りました。

移動式の期日前投票所が大学・高校等を巡回|長野県 松本市

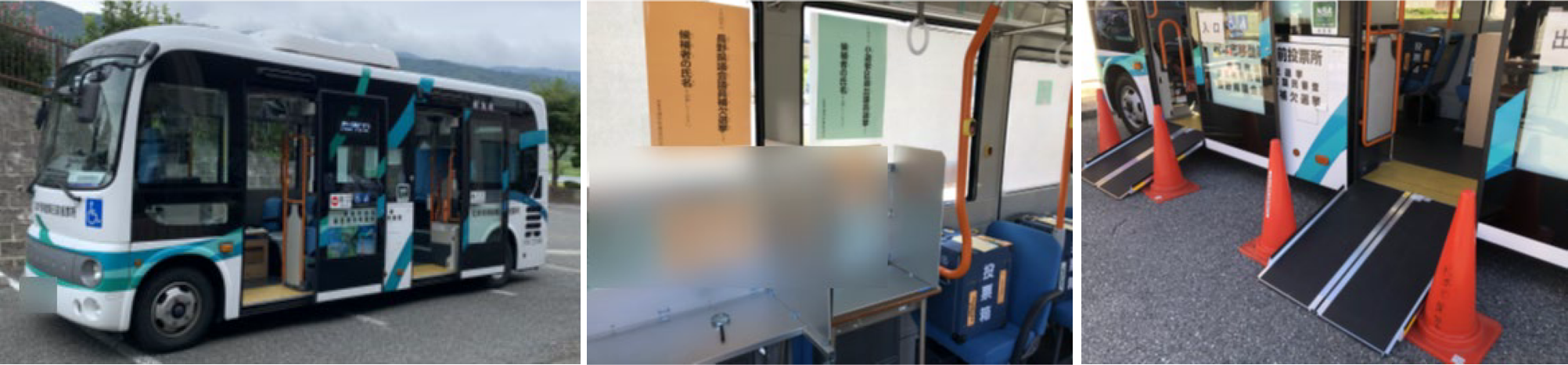

長野県 松本市は2024年10月、同時選挙だった衆院選挙と長野県議会議員補欠選挙でコミュニティバスを利用した移動期日前投票所を開設し、中山間地域や大学・高校を巡回する取り組みを実施し、投票所への交通手段の確保が難しい有権者の投票機会の確保及び若者層の投票向上を図りました。

概要

移動式期日前投票所が松本市内を巡回した期間は5日間。衆院選挙と長野県議会議員補欠選挙との同時選挙だったため、両選挙が投票可能な日程で実施しました。

設置数は、中山間地域では6箇所、大学では1箇所(松本大学)、高校では2箇所(梓川高等学校、松本工業高等学校)。

人員体制は、投票管理者、職務代理者、投票立会人(2人)、事務従事者(3人)の7人/日を配置。投票立会人は市内の大学生を選任しました。移動式期日前投票所を利用した投票者数(衆院選小選挙区)は松本市全体の投票者(10万8,916人)の約0.2%にあたる223名でした。

投票環境向上の取組

コミュニティバスを利用した理由は、

・乗降口が2箇所あるため、入口と出口に分けられ、動線の確保が容易

・天井が高いため、立ったまま投票ができる

・車内が広いため、複数の投票が可能

・車高が低いため、専用ステップを使用すれば、車椅子利用者の乗降も容易

上記の利点があるためです。

また、

・車椅子利用者の車内投票がスムーズに行えるように専用ステップ(スロープ)を設置

・車内窓ガラスには目隠しを施し、選挙人や投票の様子を外から見えないようにした

上記のような選挙人の投票環境に配慮した取組も実施しました。

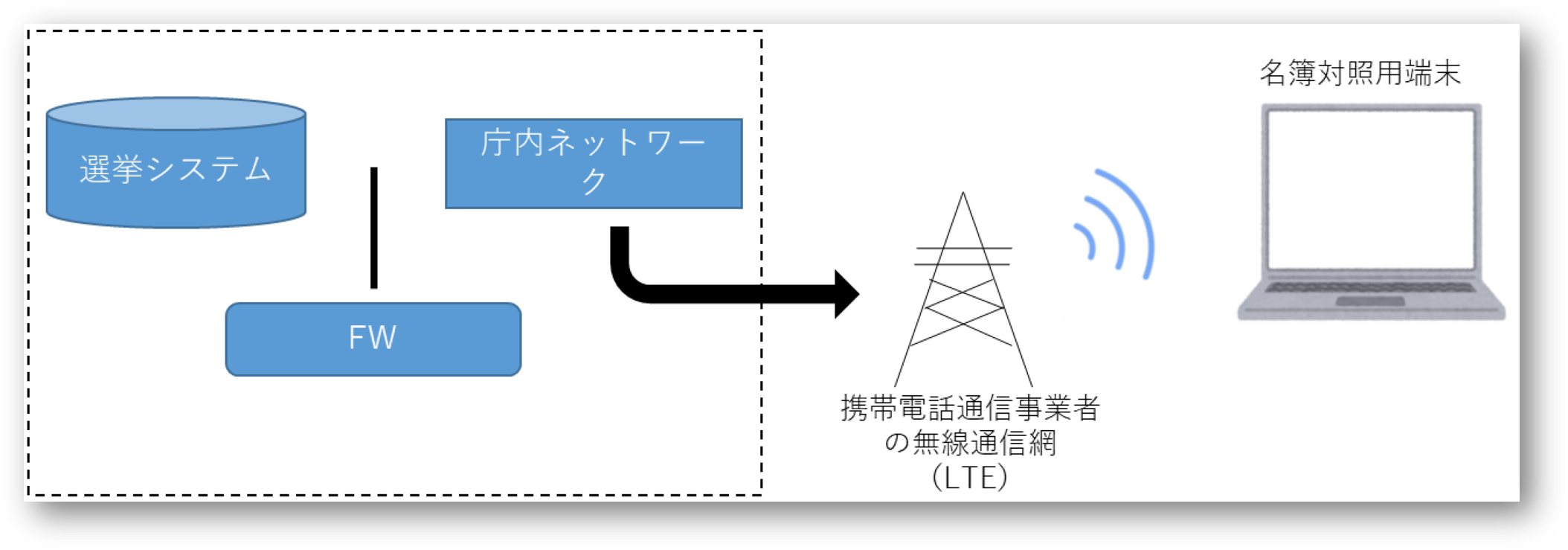

名簿対照は、無線の専用通信により移動期日前投票所に設置した端末から 期日前投票システムにアクセスし、名簿対照を実施(下図参照)。投票所の入場券を持参していなくても氏名や住所などで本人と確認できれば投票が可能としました。

〈参照〉

鳥取県「民主主義再興に向けた投票所減少防止・政治参加促進事業」

https://db.pref.tottori.jp/yosan/R7Yosan_Koukai.nsf/069b2b03d6dca1a549257481001fdc9c/dc52a993f478bf5f49258c2100394954?OpenDocument

世田谷区「若者の投票率向上プロジェクト」

https://www.city.setagaya.lg.jp/02070/7946.html

総務省「長野県松本市における移動期日前投票所の取組」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000802548.pdf

%20(1).png)