※下記は自治体通信 Vol.67(2025年7月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

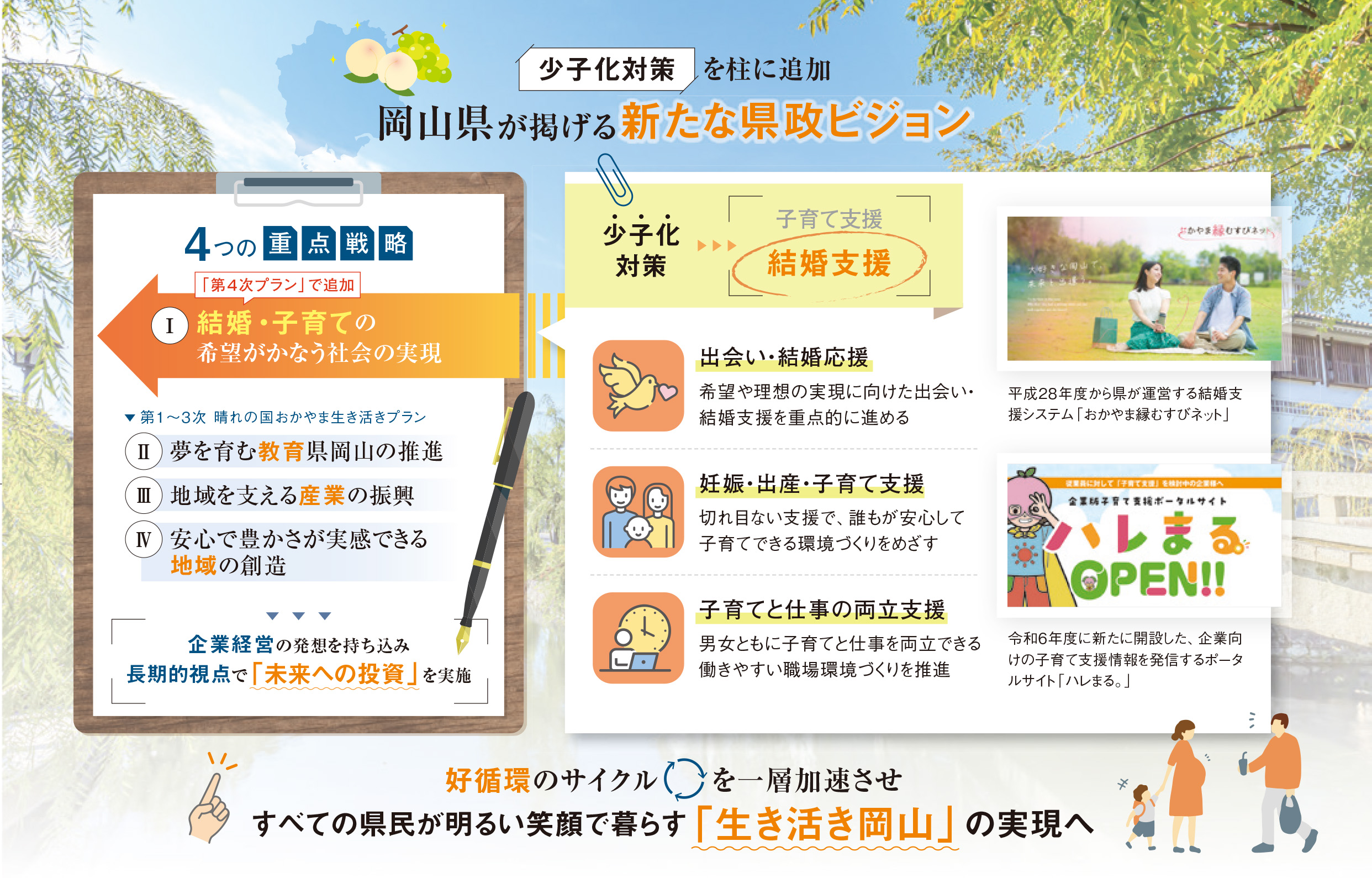

令和7年度から、新たな総合計画「第4次晴れの国おかやま生き活きプラン」がスタートした岡山県。第1次から第3次までのプランで変わらず掲げてきた3つの重点戦略に対し、第4次からは「少子化対策」を新たに加え、その筆頭に掲げている。多くの自治体がすでに取り組み、模索を続ける「少子化対策」において、どのように成果をあげていくのか。昨年11月に4期目の県政をスタートさせた同県知事の伊原木氏に、今後の県政ビジョンなどを含めて聞いた。

特に重視してきた「教育の再生」と「産業の振興」

―令和6年11月に4期目の県政がスタートしていますが、この間の成果をどのように振り返りますか。

民間企業出身者として、外部から行政の仕事を見て感じていたことがあります。それは、いま求められる課題に一生懸命になるあまり、重大ではあるが「長期的な取り組み」に対しては予算や人員といったリソースを割くことが難しいという傾向です。こうした長期的な取り組みには即効性はなく、成果をアピールしにくいものでもありますが、身体にたとえれば基礎体力をつけるようなもので、生きていくうえでとても本質的で必要なことです。知事就任に際しては、その傾向を打破することが、岡山県が発展への好循環を描くうえで必要だと考えてきました。

私が「長期的な取り組み」として特に重視してきたのが、「教育の再生」と「産業の振興」です。この2つは「安全安心な地域づくり」とあわせて、過去12年間の、総合計画で一貫して重点戦略に掲げてきた取り組みですが、ここでは当初の想定以上の成果が出てきていると思っています。

―具体的にどのような成果があがってきていますか。

「教育の再生」についていえば、就任当時全国ワーストだった非行率*は大きく改善し、40位台だった都道府県別の「全国学力調査」の成績は、国全体のレベルがあがっているなか、全国平均水準まで回復しています。小・中・高校と特別支援学校における教職員の超過勤務も大きく減っており、さまざまな観点で教育環境が改善されているといえます。

一方の「産業の振興」では、この12年間における新規立地企業等による投資額が累計で1兆円を超え、8,000人を超える新たな雇用を生み出すなど、確かな成果が現れています。この投資額は、私が就任する前の12年間に対し、約5倍の数字です。民間企業が自らの社運を賭けて実行した投資額がこれだけ増えたという事実は大変重く、多くの方々に当県を選んでもらえたことに誇らしさも感じています。

*非行率:10歳から19歳の少年人口1,000人当たりに占める刑法犯少年の割合

少子化対策と子育て支援は、まったく違うもの

―岡山県では、令和7年度から新たな総合計画をスタートさせています。この計画には、どのような問題意識が反映されていますか。

即効性はなくても、本質的な政策テーマを重視し、長期的な取り組みに向き合う考え方に変わりはありません。そのなかでいま、全国で少子化が猛烈な勢いで進んでおり、当県も例外ではありません。教育や産業は将来に向けて大事であることは変わりませんが、そもそも生まれる子どもがいなければ、社会の将来そのものがありません。教育や産業といった長期的な取り組みの成果を確かなものにするためにも、それらに優先させるかたちで「少子化対策」に取り組まなければなりません。そうした危機感から、これまでの重点戦略に「少子化対策」という柱を1本付け加えることに決めました。

―少子化対策は、すでに多くの自治体が取り組み、いまも模索を続けています。どのようにして成果をあげようと考えていますか。

少子化対策は、当県においてこれまでも重要視してきた政策テーマです。国も自治体も決してサボってきたわけではありません。では、なぜ成果が十分に出ていないのか。その理由は、これまで国や自治体が少子化対策の名の下に行ってきた施策のほとんどが、子育て支援であったことにあると思っています。子育て支援はそれ自体、非常に重要な施策であり、少子化対策と子育て支援を同一視する見方があるのも承知していますが、私はこの両者はまったく違うと思っています。

―どういうことでしょう。

過去50年間、日本の合計特殊出生率は2から1.2へと約4割減りました。その結果、子どもの数は6割減っています。一方で、結婚したカップルから何人の子どもが生まれているかを示す完結出生児数*は2.20から1.90とやや減少はしていますが、じつはそこまで大きく変わってはいないんです。つまり、この数字が示す日本における少子化の主たる要因として考えられるのは、未婚化や晩婚化です。完結出生児数が1.90にとどまったことに、従来の子育て支援策が寄与している可能性はあります。ただし、結婚していない人々には子育て支援策は影響をおよぼしません。もちろん、結婚しない自由や子どもをつくらない自由はあるべきです。しかし、多くのアンケートを見ても「いずれ結婚したい」という回答は、いつも8割を超えています。「結婚支援」は極めて個人的な問題であり、いわば「政治的地雷原」でもありましたが、結婚したい、子どもが欲しいという人々がいるならば、批判を恐れず、先見性や勇気を持って行政として支援を決断すべきだと私は思うのです。

*完結出生児数: 結婚持続期間15~19年の夫婦の平均出生児数。国立社会保障・人口問題研究所が調査

県職員にも広く浸透してきた、「企業経営の手法」

―これまで貫いてきた、本質的な課題に向き合う姿勢と同じですね。

そのとおりです。「顧客重視」の視点で課題に向き合って原因を究明し、「コスト意識」を持ちながら打ち手を絞り、そこに「スピード感」を持ってリソースを振り向ける。こうした思考を巡らせる進め方は、私が県政に持ち込んできた「企業経営の手法」でもあります。この思考は12年の間に、県職員にも広く浸透しており、これまでにないアイデアがさまざまな場面で発揮されています。少子化対策においても、「縁むすび応援室」の新設や「おかやま縁むすびネット」の運営、民間婚活事業者との連携構築など、県として大胆な施策を推進し、結婚への「一歩」を後押ししていく考えです。

生まれてきた好循環の流れを、さらに力強いものに

―今後の県政ビジョンを聞かせてください。

過去12年間の県政では、約30年前、スタンフォード・ビジネススクールで学んだ「To make the world a better place to live (世界をよりよい場所にする)」の視点を大切に、即効性はなくても、いまやるべきことを見極め、少しずつでも前進していくよう努めてきました。これを応援してくれた県民のみなさんの支持を得て、教育や産業などの分野でようやく成果が出始めています。この好循環の流れをさらに力強いものとし、総合計画で掲げる、すべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」を実現していきます。

.png)