【電子公印・処分通知】「処分通知の電子化」がもたらす、DX推進インパクトは「計り知れない」

(GMOサイン行革DX 電子公印 / GMOグローバルサイン・ホールディングス)

.png)

※下記は自治体通信 Vol.67(2025年7月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

コロナ禍をきっかけに加速した「行政手続きのデジタル化」により、住民や事業者からの「申請」を、オンライン上で受け付ける自治体は増えている。そうしたなか、申請だけでなく審査結果である「処分通知」の電子化も進め、他自治体から注目されているのが大阪府だ。そこでは、手続きの「入口から出口」まで一気通貫のデジタル化により、業務効率化の効果を最大限に引き出す狙いがあるという。この取り組みを支援したGMOグローバルサイン・ホールディングス(以下、GMO社)の牛島氏を交え、「処分通知の電子化」に着手した経緯や効果などを、同府行政DX推進課の寺岡氏に聞いた。

「かえって非効率」と、「電子化」に消極的な部署も

―「処分通知の電子化」に取り組んだきっかけを教えてください。

寺岡 当府ではコロナ禍を機に、非対面でも効率的に行政手続きが進められる取り組みを加速させ、その一環で令和2年度には電子申請システムを更新しました。住民や事業者にとっては、補助金申請などの手続きを、来庁せずにオンライン上で進められるようになり、利便性が向上したのではないかと思います。一方で私たち行政側は、電子化された申請書を受理しても、公印を押すために紙へ出力し、押印のうえ申請者に郵送する作業内容は以前と変わりません。むしろ、「わざわざ紙に出力する手間がかかり、かえって非効率」といった理由から、オンライン申請自体に消極的な部署まで出てくる状況もあり、課題を感じていました。そこで、書類に押印して申請者へ郵送する作業をなくすには、「出口」の電子化も進めて一気通貫でデジタル処理できる仕組みの構築が必要だと考えました。

牛島 確かに、申請を受理する「入口」は電子化しても、処分を通知する「出口」の電子化には未着手の自治体は多いですが、それではDXの効果を最大限に享受できません。大阪府さんの場合、処分通知の発行件数は年間百万件近くと想定されるため、「出口」まで電子化することによる業務改善効果は非常に大きいですね。

―大阪府ではその後、どのように検討を進めたのですか。

寺岡 私たちが参考にしたのが「電子契約システム」でした。公印の代わりに電子署名を活用することで、「出口」まで電子化しているこの仕組みを応用できないかと考えました。当府では、別の部署が令和5年度にGMO社の電子契約システムを府内の自治体と共同調達している実績があったので、同社へ相談することにしたのです。

牛島 相談を受けて、大阪府さんにはデジタル庁の「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方」(以下、ガイドライン)*や同Q&Aに基づき、他自治体の先行事例も交えつつ運用法を詳しくご説明しました。当社は、「当事者型」と「立会人型」の双方の電子署名を利用できるシステムを用意しています。そのなかで、ガイドラインで定めている「真正性の担保基準」に準拠する電子署名であることを前提に、処分通知という文書の性質、先行事例、大阪府さんの運用想定なども考慮し、「当事者型」の電子署名で「処分通知の電子化」を進める提案をさせていただきました。

*デジタル庁の「ガイドライン」:「処分通知の電子化」の推進を目的に、デジタル庁が令和5年3月31日に発刊したもの

先行事例の調査で「電子化」の懸念事項を解消

―大阪府では、その説明をどのように受け止めましたか。

寺岡 ガイドラインに準拠している「当事者型」の電子署名なら、「入口から出口」まで一気通貫のデジタル化が図れると判断しました。そこで次のステップでは、GMO社の電子署名システムを応用し、「処分通知の電子化」に先行して取り組んでいる東大阪市(大阪府)に、運用状況をヒアリングしました。同市では、電子化した場合、紙への出力や押印・郵送業務がなくなり、業務効率が改善されているとのことでした。加えて、1つの懸念事項だった「申請者側における処分通知書の受け取り」についても、効率的に行われている話が聞けたことは大きなポイントでした。

―詳しく聞かせてください。

寺岡 電子署名を付与した「処分通知の電子化」を広げていくためには、申請者が通常使っているパソコンで、通知書にサインされている電子署名の内容を確認できる必要があると考えました。その点、GMO社の電子署名システムを採用していた東大阪市では、申請者はAcrobat Readerで通知書を開けば、簡単に電子署名の内容を確認できる形でした。申請者、行政双方が安定的に運用できている状況を確認できたため、GMO社の電子署名システムによる検証を行うこととしました。そこで、庁内で電子署名の規定を改正する手続きを行い、さまざまな電子署名サービスを活用して「処分通知の電子化」を進められる準備を整えました。そして、本格的な推進に向けた最後のステップである「試行実施」として今年2月の約1ヵ月間、道路環境課が発行する「特殊車両通行許可証」を対象に電子化を検証しました。

大阪府の事例は、他自治体でも成功できる「証」

―結果はいかがでしたか。

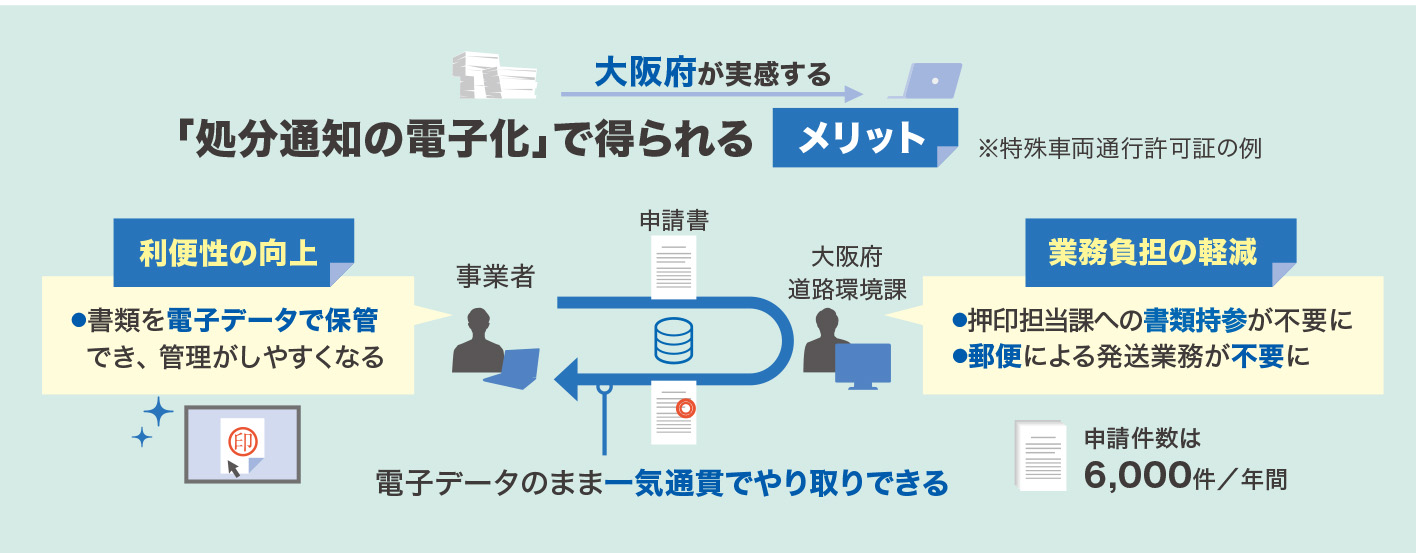

寺岡 事業者から電子で送られてきた申請書を、電子のまま許可証として事業者へ交付できました。この間、一度も紙に出力することなく、まさに「一気通貫のデジタル処理」の効果を確認した形です。電子署名にあたっては、現在はRPAで作業を自動化する仕組みを構築しています。まずは1つの成功事例をつくれたので、今後、全庁への展開に向けて、仕組みも改善しながら着実に実績を積み重ねていきたいと考えています。これにより、膨大な量の処分通知を電子化できるようになれば、業務改善のインパクトは計り知れませんね。

―GMO社では、大阪府の今回の取り組みをどう捉えていますか。

牛島 処分通知の発行件数が非常に多い大阪府さんほどの自治体が電子化に成功したことは、ほかの自治体でも成功できる「証」になると評価しています。「処分通知の電子化」を進めるうえで、デジタル庁のガイドラインは1つの拠り所となりますが、そこには「真正性の基準」以外にも、「情報セキュリティ」や「交付方法」などでも各種基準が定められており、大阪府さんにはそれらの基準に合致する仕組みについても提案させていただきました。また、大阪府さんでは電子署名システムにアップロードする仕組みをRPAで構築しましたが、自治体によっては文書管理システムとAPI連携する方法が最適なケースもあります。「処分通知の電子化」は、多くの自治体がまだ検討段階で、詰めるべき論点も多いと思いますが、今回の大阪府さんのような先行事例を数多く支援している当社がノウハウを提供することで、多くの自治体に「成功」をもたらしたいです。

これまでは、大阪府が進めてきた「処分通知の電子化」の取り組みについて紹介した。ここでは、実際に試行実施において「特殊車両通行許可証」の電子交付業務を担った道路環境課の池上氏に、試行実施の詳細や、現場で実感した業務改善効果などについて聞いた。

申請件数が多いだけでなく、付帯する業務も煩雑

―今回行った試行実施の概要を教えてください。

一定の大きさや重さを超えるような特殊な車両で道路を通行する場合、事業者は現地の自治体に対して「特殊車両通行許可申請」を提出しなければなりません。その申請に対して私たちが事業者に交付する「許可証」を電子化するといった内容です。大阪府ではこれまで、府内7つの土木事務所で「申請受理」と「許可証交付」を行ってきましたが、平成30年からは本庁に集約させたため、私たちが対応すべき申請件数は年間6,000件にのぼります。そのうえ、申請区間のなかに他自治体が管理者となっている道路がある場合、私たちが当該自治体から許可を得なければならない、など複雑なプロセスもあります。付帯する業務が多く、煩雑なため、せめて定型作業といえる処分通知を電子化して効率化することは、業務全体の生産性向上はもとより、私たちの業務環境そのものを大きく変えると考えました。

―試行実施の感想についてはいかがでしたか。

2つの事業者に協力していただき、実施した1ヵ月間で約50件の許可証を電子交付することができました。そこでは、押印のために書類を担当課へ持ち運んだり、郵便で発送する作業を行ったりする手間がなくなったことが、大きな変化でした。いまは押印のために1回あたり100件以上の書類を別棟の担当課に持ち込んでいるので、天候を気にしたり、移動の時間を確保したりしなければなりません。また、事業者側からは、書類を電子データとしてスマートフォンやタブレット端末上で保管できるため、運転席に印刷した紙を持ち込む必要がなくなり、管理がしやすくなったという声も届いています。この業界ではまだ紙文化が根強いですが、それを変えるきっかけになるかもしれません。

全庁展開の「推進役」になる

―今後の方針について聞かせてください。

今後、6,000件にもおよぶ「特殊車両通行許可証」のすべてを電子交付に移行すると同時に、現在私が担当している「道路許認可」における処分通知の電子化にも取り組みたいと考えています。この「道路占用許可書」では、年間7,000件の押印事務が発生しており、「特殊車両通行許可申請」以上の業務効率化効果が期待できます。こうして、当部署が「推進役」となり、「処分通知の電子化」の全庁展開をけん引していきたいと考えています。

ここまでで紹介した、大阪府における「処分通知の電子化」の取り組み。この取り組みを支援したGMO社によると、「処分通知の電子化」に対する自治体からの問い合わせが、ここにきて前年比2倍以上に増えているという。それはなぜなのか。「処分通知の電子化」に向けた具体的な取り組み内容とあわせ、同社の本田氏に聞いた。

「取り組み内容」模索のなか、高まるガイドラインへの関心

―「処分通知の電子化」に対する自治体の注目度が高まっているようですね。

はい。「処分通知」は、電子化の取り組みが進んでいる「契約業務」の件数よりも発行件数がはるかに多いですが、「電子化に向けた具体的な取り組み内容がわからない」と悩む自治体は多くあります。そうしたなか、当社への問い合わせ件数は前年比2倍以上に増えています。これは、デジタル庁が公表した「ガイドライン」が大きく影響していると考えられ、当社がこれまで約20自治体で「処分通知の電子化」を支援してきたなかで、指標にしたのがこのガイドラインでした。そうしたこともあり、多くの自治体が「ガイドラインに沿う取り組み内容」について関心を高めているようです。

―どうすればいいのでしょうか。

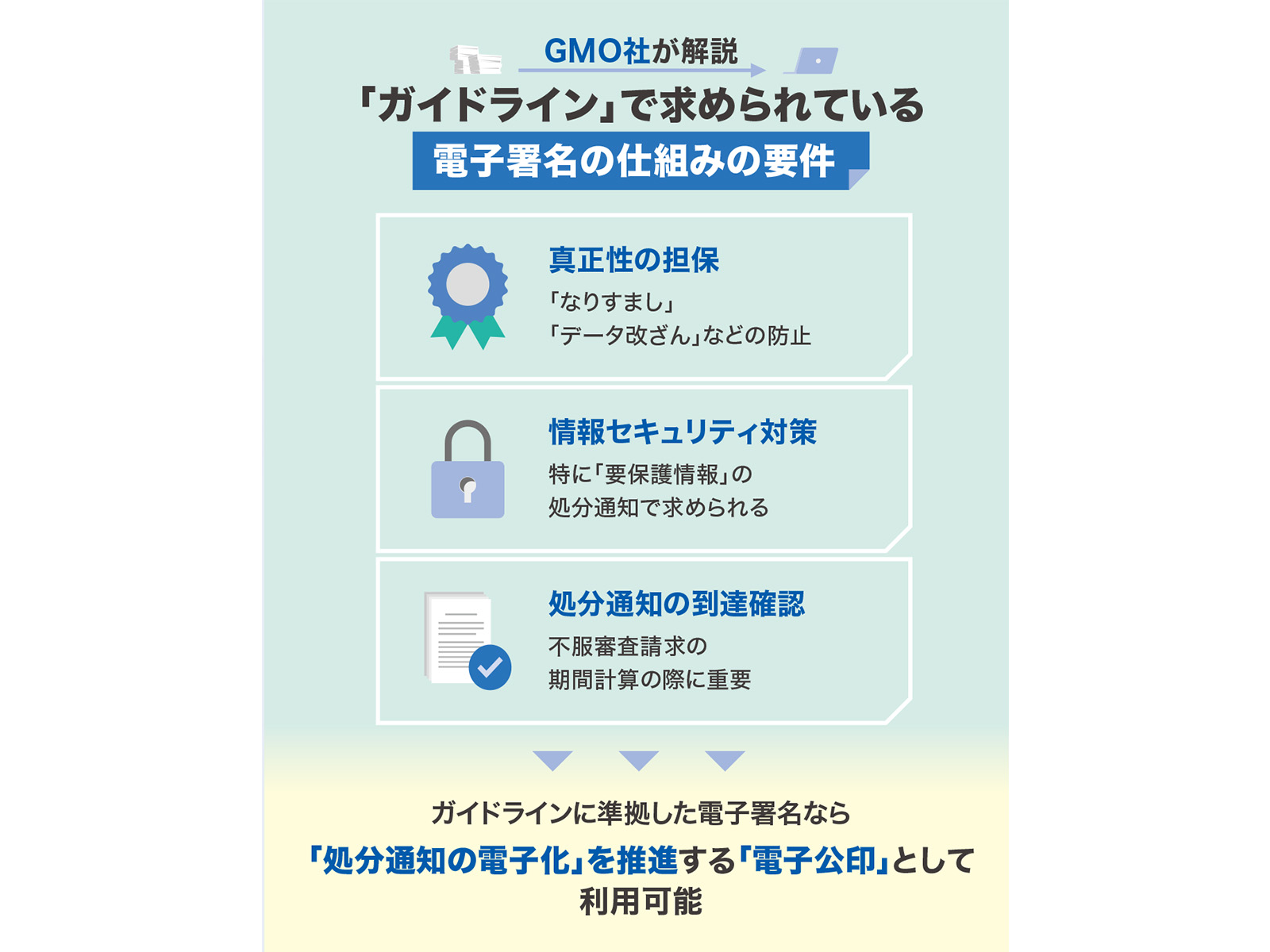

大きく分けて、「真正性の担保」「情報セキュリティ対策」「処分通知の到達確認」の3つのポイントにおいて、ガイドラインに準ずる必要があります。

ガイドラインでは、文書作成者の証明や処分通知等の完全性を担保する方法として電子署名を利用する場合には、「GPKI*の官職証明書やLGPKI*の職責証明書の基本領域を参考にする」旨の内容が記載されています。これは、電子署名の真正性を担保する1つの基準を示したものですが、当社では、自治体の住所や組織名、首長の職責などを証明できる電子証明書を発行し、ガイドラインが示す基準に準拠した『GMOサイン 電子公印』のシステムを提供しています。

このシステムは、ほかの2つのポイントでも、ガイドラインに準じた仕組みとなっています。

*GPKI:政府認証基盤

*LGPKI:地方公共団体組織認証基盤

―具体的に教えてください。

「情報セキュリティ対策」は、特に「要保護情報」の対象となる処分通知の際に求められ、ガイドラインには、「安全性や機密性の担保」などの要件が盛り込まれています。その点、『GMOサイン 電子公印』では、「ISMAP」「SOC2 Type2」「ISO27017」などといったセキュリティ認証を複数取得しており、万全を期した対策を講じています。また、申請者における不服審査請求などの際に重要となる「処分通知の到達確認」については、たとえば申請者に電子メールで処分通知書を送付する場合、SMSによる二要素認証の実装など情報セキュリティ対策も講じたうえで、到達を確認できる仕組みを構築しています。

ガイドラインに準ずるこうした内容を自治体に説明すると、「安心して取り組みを進められる」といった反応が返ってきますが、当社には、自治体がさらに取り組みやすくなるような形で、サービスを提供できる強みがあります。

「当事者型」の電子署名を、グループ内で提供できる強み

―詳しく聞かせてください。

処分通知のような要求保証レベルが高い文書について、自治体や受領者である市民・事業者に負担のない形で電子化するためには、「文書作成者を証明できる電子証明書」「総務省認定のタイムスタンプ」を利用した「当事者型」の電子署名が最適であると考えています。当社では、厳格な監査基準のもと運営を認められた電子認証局、タイムスタンプ局をグループ内で運営しており、自治体のみなさんに安心して処分通知を電子化していただける強みがあります。

こうした強みに加え、「運用フローの整備」「例規の見直し」「システム連携の仕方」など、運用の定着に向けた各種支援も行うことで、各自治体にとって最適な形となる「処分通知の電子化」を、しっかりサポートしたいと考えています。ぜひ当社へご連絡ください。

.png)

| 設立 | 平成5年12月 |

|---|---|

| 資本金 | 9億1,690万円(令和6年12月31日現在) |

| 売上高 | 191億6,600万円(連結:令和6年12月期) |

| 従業員数 | 993人(連結:令和6年12月31日現在) |

| 事業内容 | クラウド・ホスティングサービスおよびセキュリティサービスを中核とした各種インターネットソリューションの開発・運用 |

| URL |

.png)