【最新TOPICS】要介護認定までの期間の不安を解消するデジタル活用術〜定型の問い合わせ対応を削減し、課題に取り組む時間を生み出す~

高齢化に伴い、増加の一途をたどる要介護認定の申請件数。結果として生じる「認定の遅れ」は、サービスを待つ市民や事業者に不安を与えるとともに、介護保険課の業務を圧迫する要因となっています。このような喫緊の課題を解決し、市民一人ひとりへの丁寧な対応を実現するため、デジタル技術の活用が有効な一手として注目されています。

要介護認定とは

要介護認定とは、住民の方が介護サービスを利用するために不可欠な手続きで、自治体が「どの程度の介護が必要か」を公的に判定する仕組みです。

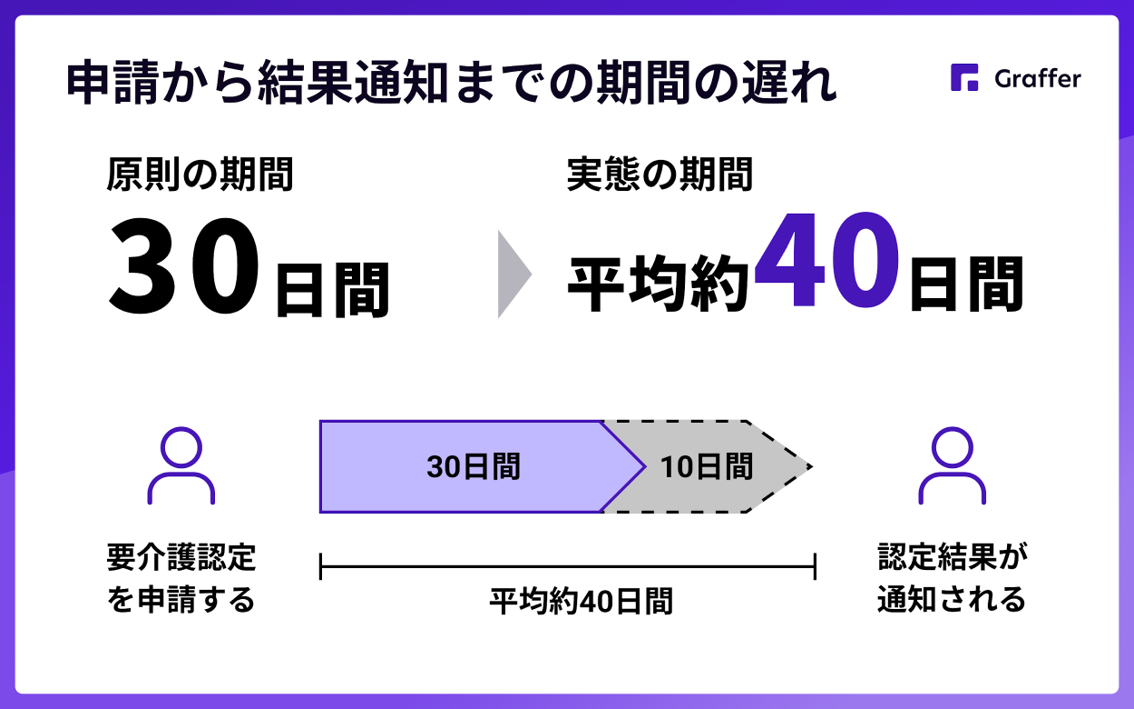

「原則30日以内」の遅れがもたらす市民や事業者への影響

介護保険法で「原則30日以内」と定められている、要介護認定の申請から結果通知までの期間。しかし、申請件数の増加や人員不足を背景に、多くの自治体でこの基準を超えているのが実情です。厚生労働省の調査では、全国の平均処理日数は約40日と、基準を約10日も上回っています。

認定が遅れることによって、市民はサービスをいつから利用できるのか見通しが立たず、本人や家族は不安な日々を過ごすことになります。

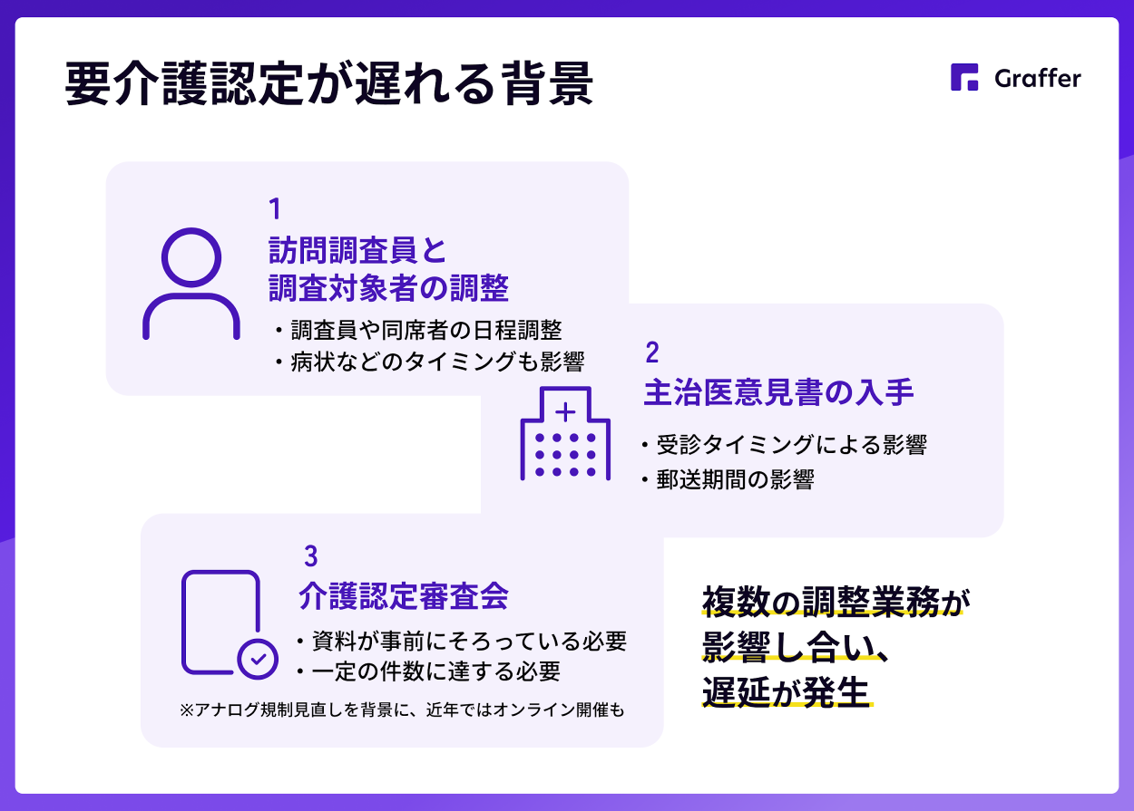

要介護認定が遅れる背景

要介護認定が遅れる背景には、複数の調整業務が影響し合う構造的な問題があります。まず大きな課題となるのが、認定に欠かせない訪問調査の日程調整です。調査員が本人や家族、ケアマネジャーと日程を調整して現地に赴く必要があるうえ、近年では調査員不足に悩む自治体も少なくありません。

加えて、介護認定審査会で必要となる主治医意見書の入手も大きなハードルです。受診タイミングによって、必要としてから入手するまでには期間を要します。さらに昨今の郵便事情によって、郵送期間も従来よりも長くなっています。

さらに、介護認定審査会は開催日が決まっており、一定期間前までに必要な書類がすべてそろっていなければ、審査を進めることができません。

こうした工程が重なることで、全体の期間は延びていきます。市民や家族、ケアマネジャーにとっては見通しが立ちにくくなり、その結果、認定状況を確認する問い合わせが増加。自治体によっては1日に数十件にのぼるケースもあります。職員はその都度対応に追われ、業務が中断されることもしばしばです。結果として、問い合わせ対応が新たな負担となり、業務の遅れを拡大させる悪循環が生じています。

デジタル化の第一歩は進捗確認のオンライン化から

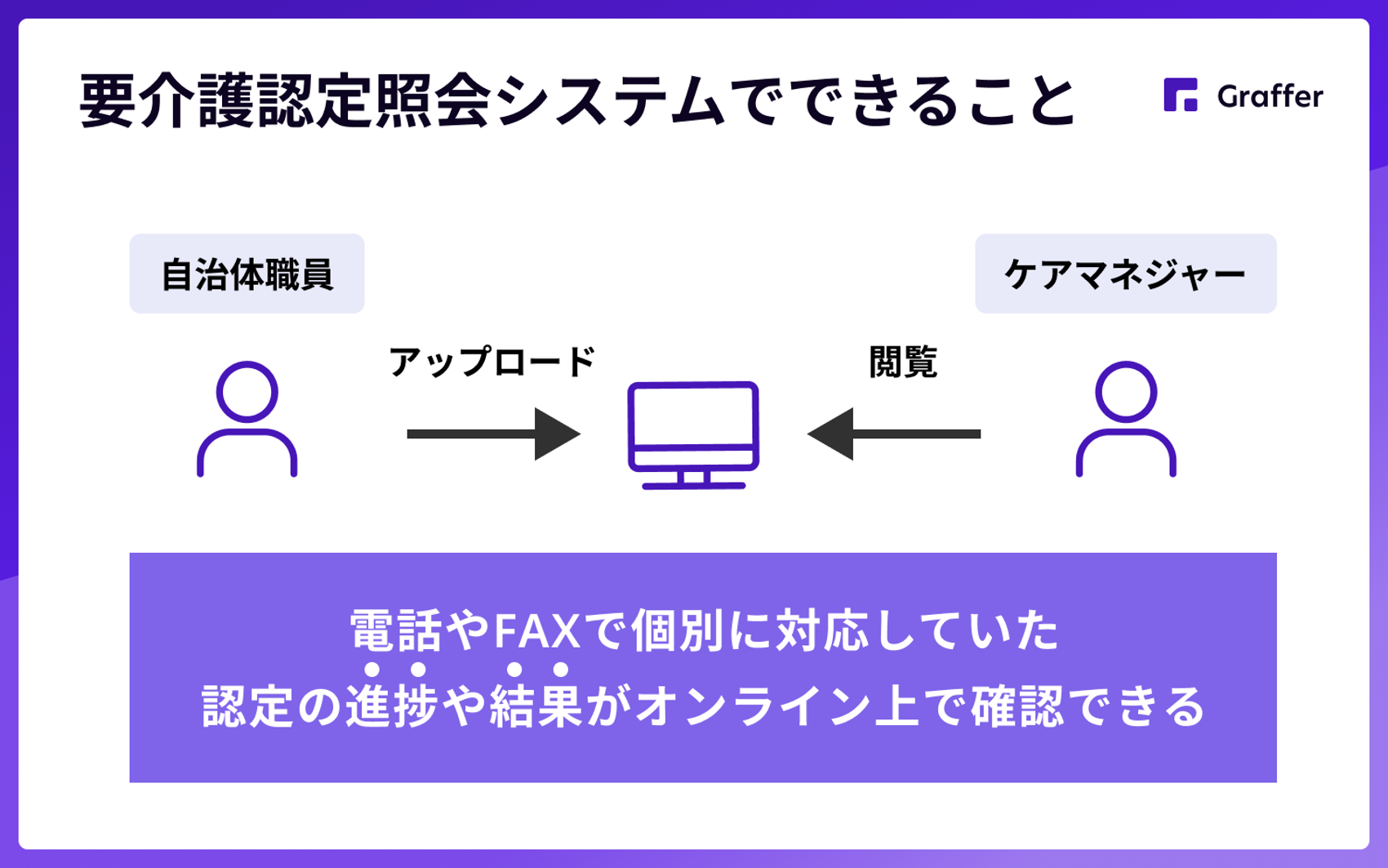

国全体でデジタル化が進む中、介護にかかわる領域には、専門的な判断が求められる業務も多く、すべてをすぐにデジタル化できるわけではありません。一方で、「認定結果を一日でも早く、そして正確に届ける」という目的を達成するために、デジタル技術が貢献できることは数多くあります。そのうち効果的で着手しやすい第一歩が、認定状況の問い合わせへの対応といった「照会業務」のデジタル化です。そして、この照会業務のデジタル化を実現する具体的な仕組みが「要介護認定照会システム」です。

問い合わせ対応の負荷を軽減する「要介護認定照会システム」

要介護認定照会システムとは、これまで電話やFAXで個別に対応していた、認定の進捗や結果に関する問い合わせについて、関係者がオンライン上でいつでも直接確認できるようにする仕組みです。

ケアマネジャーや事業者がPCやスマートフォンから時間を選ばずに最新の状況を把握できるようになることで、自治体職員にとっては定型的な進捗確認への対応業務の軽減につながります。こうして生まれた時間は、介護認定審査会のオンライン開催のための条例改正に向けた動きなど、根本的な改善に取り掛かるための時間にあてることができます。

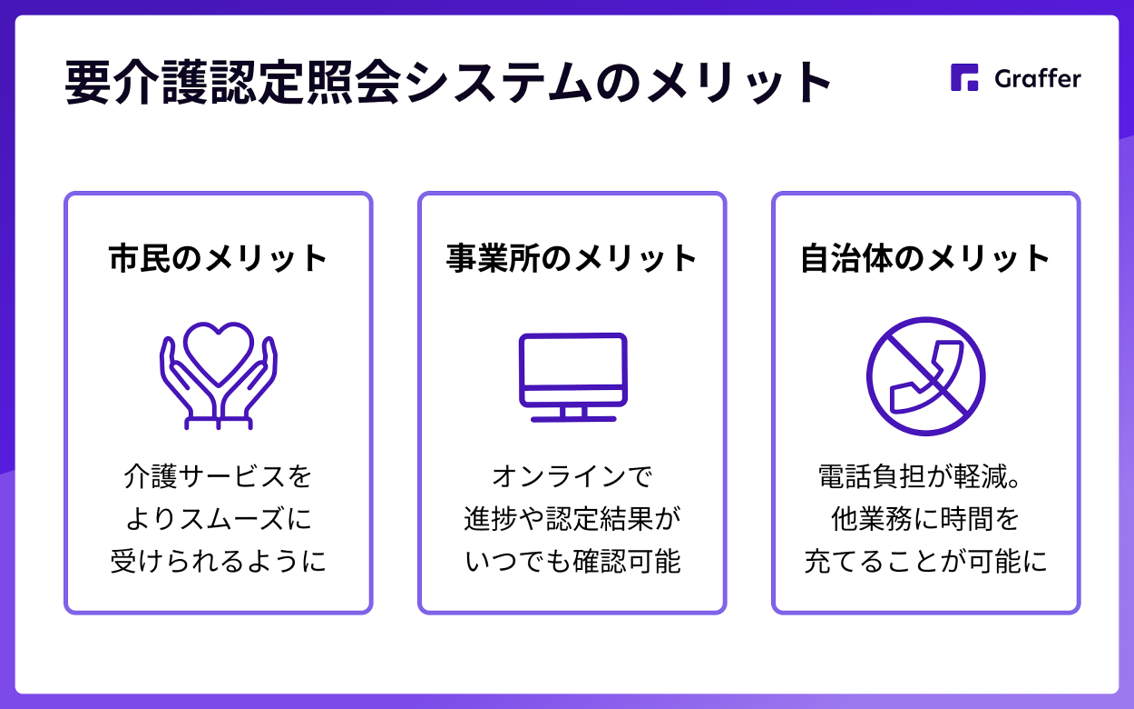

市民・事業者・職員、それぞれのメリット

要介護認定照会システムの導入は、市民・事業者・職員というそれぞれの立場にメリットをもたらします。

市民のメリット

ケアマネジャーや事業者へ認定結果がスムーズに共有されることで、必要な介護サービスをより迅速に受けられるようになります。本人も家族も、安心して介護の準備を進めることができます。

ケアマネジャー・事業者のメリット

24時間365日、PCやスマートフォンからいつでも進捗や認定結果を確認できます。電話での問い合わせる手間が削減されるため、ケアプランの円滑な作成など、本来の業務に集中できるようになります。

職員のメリット

定型的な問い合わせ対応に費やしていた時間が大幅に削減され、業務負担が軽減されます。生まれた時間を、より丁寧な市民相談や専門性が求められる業務に充てることが可能になります。

要介護認定照会業務の改革に取り組む自治体の最新事例

最新事例として、姫路市や宮崎市では、要介護認定の照会に関する業務にデジタルを取り入れ、大きなメリットを生み出しています。

| 設立 | 2017年7月18日 |

|---|---|

| 資本金 | 1,544,977,927円(資本準備金含む) |

| 代表者名 | 石井 大地 |

| 本社所在地 | 〒151-0051 |

| 事業内容 | グラファーは、「プロダクトの力で 行動を変え 社会を変える」をミッションに掲げ、社会が直面する課題の最前線で、企業・行政機関における業務のデジタル変革を手掛けるスタートアップ企業です。 |

| URL | https://graffer.jp/ |

本サイトの掲載情報については、自治体又は企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。

提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は何ら保証しないことをご了承ください。

%20(1).png)

.png)