「電力の地産地消」と「地域の脱炭素化」 自治体の政策にも寄与する電力事業

自治体が地域DXプロジェクトを実施するパートナーとして、地元のケーブルテレビ事業者と連携する事例が全国で増えている。情報通信の技術力やノウハウを持ち、地域密着で事業を展開しているケーブルテレビ事業者は、地域DXの連携相手として最適だ。「自治体×ケーブルテレビ連携」による地域DXは自治体や地域住民にとって、どのようなメリットをもたらしているのか、全国の主要事例を取材したレポート記事を8回にわたり連載する(7/24(木)~25(金)開催の「ケーブル技術ショー2025」では、この連載でレポートする事例など、各地で進められている「自治体×ケーブルテレビ」の連携事例について、シンポジウムや展示等で詳しく紹介する)。

連載5回目の今回は、ケーブルテレビ(株)(栃木・栃木市、髙田光浩社長)の事例をレポートする。同社は市のごみ焼却場などで発電した電力を家庭などに販売する子会社を設立し、「電力の地産地消」と「地域の脱炭素化」を目指す電力小売事業を展開中だ。温室効果ガス排出を削減する脱炭素目標を掲げている自治体は多いが、自治体自身で電力小売事業を行うのは簡単ではない。放送・通信のインフラ事業のノウハウを活かせるケーブルテレビ事業者が、自治体が脱炭素政策を実施するうえでの優れた連携相手になっている事例だ。

(取材・文:『月刊B-maga』編集部・渡辺 元)

電力小売会社の代理店から自前での電力調達・小売に転換

ケーブルテレビ(株)が電力小売事業に参入した経緯は、2016年から始めた某電力小売会社の代理店としての事業にさかのぼる。ケーブルテレビ(株)の顧客向けに電力を販売し、2020年にはその契約数が5,000件近くに達していた。ケーブルテレビサービスと電力小売はどちらも生活インフラ事業で相性が良く、セット割によるサービス提供も効果的だった。

ケーブルテレビ(株)が電力小売事業に参入した目的は、「地域に根ざしたケーブルテレビ事業者が電力小売を手がけることで、地域で生産した電力を地域で消費する地産地消の推進と、地域の脱炭素化に貢献することです。また、情報通信事業から総合インフラ事業へと転換を図る新たなビジネスモデルの構築も目指していました。代理店の立場では自由度が低く、脱炭素といったSDGsや地産地消の観点からも限界がありました」(ケーブルテレビ(株) 常務取締役 / ホームタウンエナジー(株) 取締役 中沢利樹男氏)。地産地消の電力供給を重視する理由は、ケーブルテレビ(株)が地域情報の地産地消を担う事業を行なっていることがある。地域の情報を集めて地域に届けるというモデルと同様に、地域で生まれたエネルギーを地域で消費する形は、将来的には防災の観点からも有効と考えた。

そうした背景から、電力を自社調達して販売する電力小売事業を自社で展開する必要性を感じ、ケーブルテレビ(株)と(株)日宣の合弁でホームタウンエナジー(株)を設立することとなった。2020年3月に日宣と協議を開始し、同年9月に会社を設立。12月には小売電気事業者の登録をし、2021年4月に電力小売を開始した。

当初はホームタウンエナジーがバランシンググループに属し、大手電力会社から合同で電力の買い付けを行なっていた。比較的安価な固定単価で電力を仕入れて販売するモデルだ。仕入れ値より高い価格で販売することで赤字を回避できる、リスクが少ない仕組みでスタートした。しかし、この方法では従来の代理店モデルと同じように大手会社の下にいるため、自由度が低いという課題があった。「将来的には自立し、卸売市場などから自前で電力を調達する体制に移行する計画を立て、2年ほどかけて実現することを目指しました」(中沢常務)。

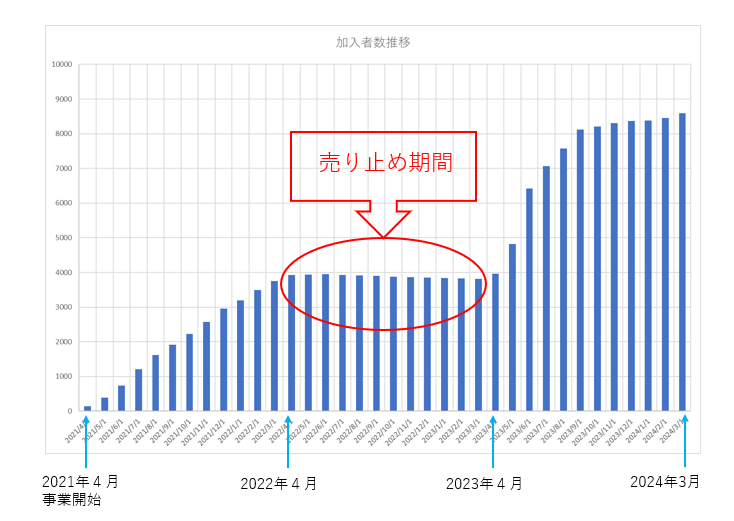

ところが、事業開始から1年ほど経ったころ、ウクライナ侵攻の影響などを受けて電力価格が急騰し、新電力会社の倒産や営業停止が相次ぐ状況となった。この影響を受け、2022年度は新規顧客の獲得を停止し、既存顧客への販売のみに注力した。しかし、その期間を活用して、自前での電力調達体制を整え、バランシンググループから離脱し、独自調達を開始。2023年度には営業を本格的に再開し、同年7月から新規顧客への電力小売を拡大していった。

市のごみ焼却場で発電された電力を販売 久喜市では市と電力会社を新設

栃木市のごみ焼却場「とちぎクリーンプラザ」。ホームタウンエナジーはここで発電された電力を買い、地産地消・脱炭素の電力として市民などに販売している(写真提供:ホームタウンエナジー(株))

2024年11月の久喜新電力設立式(写真提供:ホームタウンエナジー(株))

栃木市にあるごみ焼却場「とちぎクリーンプラザ」で発電された電力をホームタウンエナジーが買い付け、まずは市庁舎に提供し、余剰分を市民へ供給するという形で地産地消のモデルが始まった。「このごみ焼却場の電力はクリーンエネルギーとして脱炭素に貢献できるものであり、この取り組みを通じて、脱炭素と地産地消の両面からの実践が可能となりました」(中沢常務)。

この活動を通じて、「電力といえばホームタウンエナジー(ケーブルテレビ)」として栃木市から認識され、さまざまな場面で声をかけられる関係ができた。全国の多くの自治体は、温室効果ガス排出を実質ゼロにするという脱炭素目標を掲げており、その実現には、再生可能エネルギーを供給できる電力会社が不可欠だ。ホームタウンエナジーは栃木市でそれに応える存在となった。

2024年度には、久喜市で新たに久喜新電力(株)という会社が立ち上がった。これは、久喜市が自ら新電力会社を設立したいと考え、事業パートナーを募集したことが発端だ。ケーブルテレビ(株)は既に久喜市でケーブルテレビサービスを提供していたこともあり、ホームタウンエナジーが事業パートナーに選ばれた。そして2024年11月21日に久喜新電力が正式に設立された。

現時点では、久喜新電力はまだ電力供給を開始しておらず、小売電気事業者の登録もまだだが、今年6月を目途に免許取得を目指し、供給開始に向けて準備中だ。久喜市も2027年度からごみ焼却場での発電を始める予定であり、その電力を久喜新電力が市庁舎や市民、法人に供給するモデルを検討しながら進めている。

栃木市、久喜市の両市とも再生可能エネルギーの活用を推進する政策を持っているが、電力会社の設立に必要な電気事業に関するノウハウは自治体には十分ではないため、「企業とのパートナーシップが不可欠でした。栃木市ではホームタウンエナジーが市内で事業を展開しており、市としては新たに電力会社を立ち上げるよりも、既に実績のあるホームタウンエナジーをごみ焼却場の電力を供給するパートナーとする方が、コストや人材の面でも有利と判断したのでしょう」(中沢常務)。

一方、久喜市においては、電力会社を設立することとなり、パートナー企業を探す中でホームタウンエナジーが選ばれた。久喜新電力は市が51%、ホームタウンエナジーとケーブルテレビ(株)が49%という出資比率で構成されている。ホームタウンエナジーの栃木市での実績も、久喜市に事業パートナーとして選ばれる要因となったと考えられる。

ケーブルテレビと電力のセット割は市民にとっても大きなメリット

ケーブルテレビ(株)が子会社を通して電力小売事業を行うことには、地域住民のケーブルテレビサービスの顧客基盤を活用できるという大きな優位性がある。同社は既に多くの地域住民と契約しており、加入者の口座情報なども保有しているため、既存の顧客に対して電力サービスを提供する営業が行いやすい環境にある。特に栃木市においては、世帯の過半数以上が同社のサービスを利用しており、その顧客に向けての電力小売は極めて効率的だ。

顧客情報システムは電力サービス用と従来のケーブルテレビサービス用で独立しているが、電力サービスの顧客の多くがケーブルテレビも利用しているため、電力サービスの周知や運営がスムーズに行えるというメリットもある。同様に成功している他の新電力の事業者を見ても、ガス会社や通信会社など、すでに顧客とのパイプを持っている企業が多く、ケーブルテレビ事業者もその点で同様の強みを持っている。

また、ケーブルテレビサービスとのセット割引きを展開した点も、顧客にとって大きな利点だ。「電力単体でも大手電力会社より安く提供される上に、ケーブルテレビの料金も割引され、年間を通じて家計の負担軽減になります」(ケーブルテレビ(株)営業本部 本部長 / ホームタウンエナジー(株) 営業部 部長 米田努氏)。このような価格面での優位性も、ケーブルテレビ(株)が電力小売事業を展開する理由だ。

ホームタウンエナジーは当初、ケーブルテレビ(株)の既存顧客に対してのみ電力販売を行なっていたが、現在ではケーブルテレビに未加入の人にも電力のみの提供を行なっている。「これはこれまでとは逆に、安い電力サービスをきっかけにケーブルテレビへの加入者が増加することが期待できるためです」(米田本部長)。

加えて、両方のサービスを契約している顧客は解約しにくくなる傾向がある。「実際、ケーブルテレビの主力サービスであるテレビとインターネットにおいて、電力サービスも利用されているお客様の解約率は、電力サービスを契約していないお客様の約1/3にまで抑えられており、その差は非常に大きいと言えます」(米田本部長)。ケーブルテレビ(株)と同社グループの古河ケーブルテレビ(株)はホームタウンエナジーの代理店だが、2025年からはグループ外の本庄ケーブルテレビ(株)も新たに代理店として加わった。ケーブルテレビ業界にとって新規顧客の獲得だけでなく既存顧客の解約防止も重要なテーマであり、その対策としてホームタウンエナジーの代理店になる意義は大きい。

電力小売事業は大規模な設備投資が不要で、初期費用はかかるものの回収がしやすいため、ケーブルテレビ事業者にとって参入のハードルが低い。「ホームタウンエナジーは2021年に電力販売を開始し、2025年1月には累積損失を解消しました。これは2022年の電力価格高騰による売り止め期間がなければ、1年早く達成できたと予想しています」(中沢常務)。現在は利益を生み出す段階に入り、他のケーブルテレビ事業者にとっても魅力的なモデルとなっている。

ごみ焼却場の発電設備については自治体が設備投資を行い、ホームタウンエナジーはその電力を調達するだけで設備投資の負担はない。また、送配電ネットワークは東京電力パワーグリッドのものを使用しており、こちらにも設備投資は不要だ。ごみ発電は計画的な運用が可能で、天候に左右される太陽光発電と異なり、安定した電力供給が可能である点も利点だ。

多くのケーブルテレビ事業者は代理店として電力事業を行なっており、その場合は手数料収入が中心で、利益は限定的だ。しかし、通信事業やインフラ事業のノウハウを有するケーブルテレビ事業者は、その強みを活かして電力事業にも優位性を持つ。ホームタウンエナジーのように自前で電力を調達・販売するには資本力が必要なので、自前で電力調達をするのが困難な場合は、まず代理店形態での参入から始めて顧客の解約防止などのメリットを得ながら、将来的に自前の電力調達も準備するのがよいだろう。

各世帯のソーラーパネルを連携した“地域の大規模発電所化”も構想

■ホームタウンエナジーの加入者数の推移

(出典:ホームタウンエナジー(株))

ホームタウンエナジーの加入者数は、2024年3月時点の約8,000件から1年後には9,300件へと増加しており、毎月加入者数は着実に伸びている。電力の調達は安定しており、自社仕入れが順調に進んでいる。2024年度の売上は約14億円、経常利益は約4,000万円で、今後も加入者を増やすことを目指している。

今後の展開としては、ケーブルテレビ(株)のエリアを拡張した地域を中心に、ホームタウンエナジーの新規加入者を獲得していく方針だ。また、ケーブルテレビ(株)グループ以外のケーブルテレビ事業者にも代理店となってもらい、その事業者のエリアでの顧客増加を図る計画も進行している。グループ以外の事業者については、まとめて電力仕入れができる東京電力管内での代理店募集を進めているが、中部地方や中国地方など東京電力管内以外の事業者からの問い合わせも多く、それらの事業者も代理店に加えていく方針だ。

新事業の準備も進められている。久喜新電力では、太陽光発電の計画を進めており、設置工事が完了次第、その電力を供給していく予定。FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)による10年間の買い取り期間が終了した、いわゆる「卒FIT」の家庭用太陽光発電の電力についても、同社で買い上げる準備を進めている。

現在、ホームタウンエナジーが扱っている電力のうち、ごみ焼却場で発電された電力はまだ一部だが、今後は地域内のメガソーラーなど自然エネルギー由来の電力の買い付けも計画している。現時点では自然エネルギーのコストが高いため、バランスを見ながら徐々に進めていく方針だ。「地域産の電力も割合はまだ限定的ですが、今後はそれを徐々に増やしていく計画です。地産のクリーンエネルギーの割合を高めるために、地域内のメガソーラー、FITや卒FITの太陽光、ごみ焼却場などによる発電電力の買い付け比率を高めていきます」(中沢常務)。

将来的な構想として、各家庭に蓄電池を設置し、電力需要が少なく料金が安い時間帯に電力を購入して蓄え、余剰時には売電する仕組みも構想している。「各家庭を通信でつなぎ、地域全体の各世帯のソーラーパネルによる発電や蓄電池を一体的に連携し、あたかも一つの大規模発電所のように運営することを目指しています。各世帯の蓄電池をコントロールする実証実験を開始する予定で、現在その準備が進行中です」(中沢常務)。

この仕組みでは、ケーブルテレビ(株)の通信インフラを活用して、電力の需給状況をリアルタイムで把握することが可能になる。「ホームタウンエナジーは単なる電力供給にとどまらず、蓄電池やソーラーパネルなどの設備も組み合わせた新しいサービス展開の可能性もあると考えています」(米田本部長)。

ケーブルテレビ事業者による電力事業の新ビジネスモデルとして、ケーブルテレビ(株)とホームタウンエナジーの事業展開が全国のケーブルテレビ事業者から注目されている。

自治体・ケーブルテレビ連携のイベント「ケーブル技術ショー2025」

本連載の地域DX事例のキーパーソンが結集するシンポジウムも開催

ケーブルテレビ業界で国内最大の展示会「ケーブル技術ショー2025」が、「自治体+ケーブルテレビ」のイベントに進化して2025年7月に都内で開催される。近年、自治体が地域DXのインフラ構築や運営などの業務を地元ケーブルテレビ事業者に委託する成功事例が全国で増えている。ケーブルテレビ業界でも、地域DX事業への取り組みに業界を挙げて力を入れている。

このような動向を受けて、今年のケーブル技術ショーは自治体関係者向けの展示やセミナー、ケーブルテレビ事業者と自治体の来場者、出展者が意見交換や交流を深めるための交流イベントなどを大幅に強化する。

ケーブル技術ショーでは、本連載でレポートする自治体・ケーブルテレビ連携による地域DXのキーパーソンたちも会場に結集。シンポジウムやセミナーで、より詳しい情報を話したり、聴講者からの質問に直接答えたりする。交流イベントで情報交換もできる。

※本連載、ケーブル技術ショー2025の自治体・ケーブルテレビ連携に関する主催者展示、シンポジウム、セミナーの企画は、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の「地域ビジネス推進タスクフォース」のご協力をいただきながら実施します。

●「ケーブル技術ショー2025」の概要

開催日 | 2025年7月24日(木)・25日(金) |

会場 | 東京国際フォーラム |

主催 | (一社)日本ケーブルテレビ連盟、(一社)日本CATV 技術協会、(一社)衛星放送協会 |

参加料金 | 無料※(事前登録制) |

※「ケーブルコンベンション2025」も同会期・同会場において開催されます。

| 設立 | 1975年7月1日 |

|---|---|

| 代表者名 | 理事長 中村 俊一 |

| 本社所在地 | 〒160-0022 |

| 事業内容 | 各地の自治体は「デジタル田園都市国家構想交付金」や「地方創生推進交付金」などを活用し、地域の活性化や持続化可能な地域社会の創生を目的にICTサービスの導入によるさまざまなDX改革を進めています。 地方公共団体と繋がりが深いケーブルテレビは、地域密着の情報通信インフラとして、あるいは地域に根差した事業者として、地方公共団体や民間企業と連携し、自治体DXや地方共創、スマートシティの取り組みなどを積極的に進めています。 ケーブル技術ショー2025では、地域課題解決に向け地方公共団体やケーブルテレビ事業者を集め、ソリューションやノウハウなどの解決策の提供に加えビジネスマッチングを開催いたします。 |

本サイトの掲載情報については、自治体又は企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。

提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は何ら保証しないことをご了承ください。