幅広い層に利用されているからこそ、独自の対策を実施することが重要

※下記は自治体通信 特別号(2024年5月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

インターネット社会において、情報流通の健全性をいかに確保していくか。これまでは、大きく「誹謗中傷対策」「偽・誤情報対策」をテーマに検討してきた。このページでは、取材の協力を得てきたTikTokの取り組みを改めてクローズアップ。ユーザーが安全・安心にインターネットを利用できるような独自の対策を紹介することで、今後のプラットフォーム事業者に求められる運用姿勢を探った。

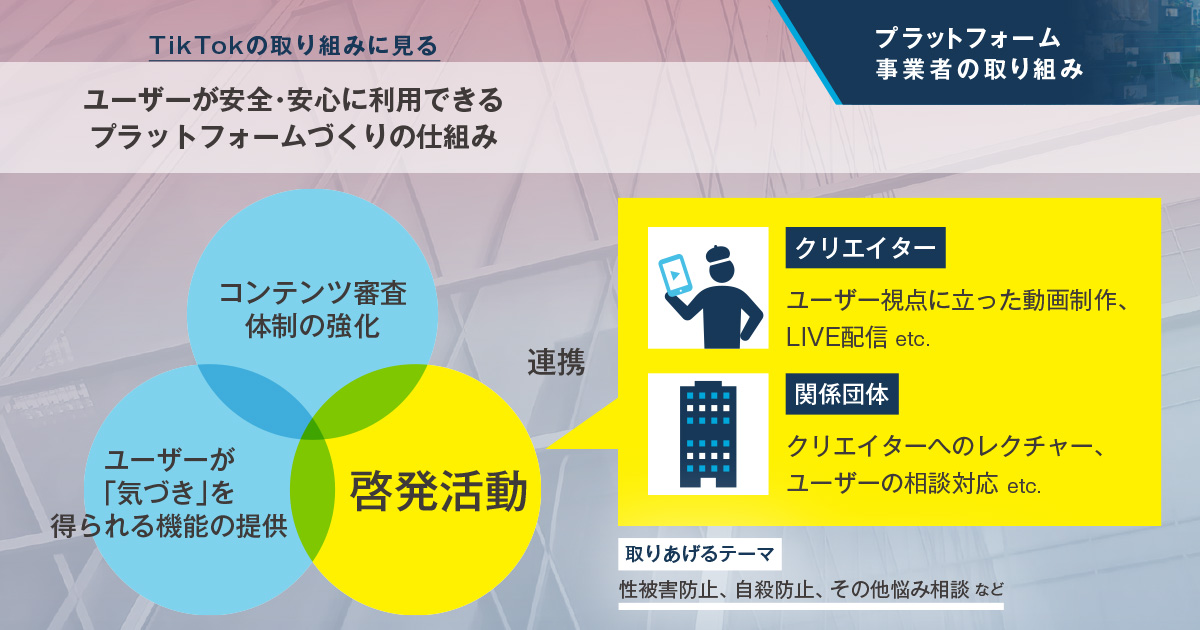

大きく3つの取り組みで、ユーザーをサポート

TikTokはユーザーが安全・安心に利用できるプラットフォームづくりのため、「コミュニティガイドライン」を設けたうえで大きく3つの取り組みを行っている。それが、①コンテンツ審査体制の強化、②ユーザーが「気づき」を得られる機能の提供、そして③啓発活動だ。①では、すべてのコンテンツを24時間365日体制で審査している。また、自動で行われる評価と人間による評価の両方を利用して、TikTokのコミュニティガイドライン違反を検出し、違反するものは削除もしくはアカウントを停止するなどの対応を行っている。②に関しては、「コメントのRethink機能」「注意喚起を促すラベル表示」「『AI生成』ラベル」などの機能を提供している。こうした機能は、TikTokが不適切なコンテンツを厳しく審査しつつも、「プラットフォーム事業者が一方的にコンテンツを削除してはいけない」という観点から重視している。③は、誹謗中傷や偽・誤情報だけにとどまらず、たとえば、性被害防止や自殺防止、その他悩み相談などさまざまなテーマを取り上げ、動画制作やワークショップの開催などを通じて、積極的にユーザーに対してメッセージを伝えている。

信頼のおける相談先として、関係団体をつなぐ役割も

啓発活動でTikTokが特に重視しているのは、クリエイターや専門家、NPOなどを巻き込んだうえでメッセージを伝えるようにしている点。普段から慣れ親しんでいるクリエイターが動画制作やLIVE配信を通じて情報発信するほうが、よりユーザーに伝わりやすいうえに、各ジャンルの専門家やNPOと連携することで、より正確な情報を伝えるのが目的だ。また、信頼のおける相談先としてNPOや関係団体をユーザーにつなぐことも目的としている。さらにTikTokでは、専門家がクリエイターにレクチャーを行うといった連携も積極的に行っている。

ショートムービープラットフォームとして、若い世代を含む幅広い層に利用されているTikTokでは、このような独自の取り組みを通じてユーザーが安全・安心にインターネットを利用できる環境づくりに取り組んでいる。ここからは、そうした取り組みを支えるTikTokのデータセキュリティ・透明性などにかかる概要を紹介する。

1.データの保管場所および運営会社

日本のユーザーデータは、業界を代表するサードパーティのデータセンターを介し、シンガポール、マレーシア、アイルランドおよびアメリカなどに保管されており、各国の適用法令などを遵守する形で運営を行っています。

(TikTokのプライバシーポリシー「お客様の情報の保管場所」に記載)

https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/ja

日本市場におけるTikTokについては、シンガポール法人であるTikTok Pte. Ltdが運営主体であり、ByteDance株式会社は日本におけるTikTok関連の運営・サービスなどを実務的にサポートしています。

TikTokはロサンゼルスとシンガポールにグローバル本社を設置しています。なお、TikTokアプリは中国国内では利用することができません。

2.資本および取締役の構成

TikTokの親会社であるByteDance Ltd.は中国の起業家によって設立されましたが、現在、当社の約60%はCarlyle Group、General Atlantic、Susquehanna International Groupなどのグローバルな機関投資家によって所有されています。さらに20%は、約7,000人のアメリカ人を含む世界中のByteDanceの社員が所有しています。残りの20%は、いずれの国家・政府機関にも属しない一個人である創業者が所有しています。

また、ByteDanceの取締役会は、5人で構成されており、政府または国家機関の一員ではありません。5人のうち3人はアメリカ人です。

3.透明性の確保

四半期ごとに「透明性レポート」を開示し、コミュニティガイドラインの執行状況(コンテンツ審査による削除等の対応状況)や、法執行機関からの情報要求、政府からのコンテンツ削除要求、知的財産侵害コンテンツの削除要求への対応状況について可視化しています。

【コミュニティガイドライン実施レポート】

https://www.tiktok.com/transparency/ja-jp/community-guidelines-enforcement-2023-4/

透明性・説明責任情報センターを設置(アメリカ、アイルランド、シンガポール、ダブリン)し、モデレーションの方法やレコメンドシステムに関する情報を公開しており、ユーザーのプライバシー保護の取り組みについても紹介しています。

https://newsroom.tiktok.com/en-us/tiktok-to-launch-transparency-center-for-moderation-and-data-practices

令和4年12月、内閣サイバーセキュリティセンターは政府機関などにおけるSNSを含む外部サービスの利用などに関するサイバーセキュリティ対策を目的とし、次のガイドライン並びに申合わせ*を公表しています。

要機密情報を取り扱う場合には、端末の公用・非公用などを問わず、外部サービス(クラウド、Web会議、SNS、検索サービスなど)の活用を原則として禁止しています。他方、要機密情報を取り扱わない場合において、要機密情報を取り扱う場合と同等のセキュリティ対策を求めることは、外部サービスの利用推進を妨げるものです。従って、要機密情報を取り扱わない前提で外部サービスを利用する場合は、生じ得るリスクを考慮し、各種情報セキュリティ対策を適切に講じたうえで、外部サービスの利用を決定していくこととされています。

*政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(令和3年度版)(令和3年7日7日/令和4年12月12日一部改訂)

https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/general/guider3_2.pdf

調達行為を伴わないSNS等の外部サービスの利用等に関する申合せ(令和4年12月12日/令和5年4月1日一部改正)

https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/kihon-2/ES_moushiawase.pdf

| 設立 | 平成28年8月 |

|---|---|

| 事業内容 | ショートムービープラットフォームTikTokの運営、B2B製品の事業展開 |

| URL | |

| サービスURL |

.png)