【少人数体制の実現】郵便物の差し出し準備を自動化し、煩雑なノンコア業務から職員を解放

(手作業の自動化で業務効率 / ピツニーボウズジャパン)

.png)

※下記は自治体通信 Vol.68(2025年9月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

自治体の総務部門で日々発生する郵便物の発送業務は、各部署が作成した通知文書や帳票を住民へ早く正確に届けるため、欠かせない業務である。しかし、発送物を郵便局に差し出すための集計作業は、煩雑で多くの時間がかかることから、職員の大きな負担になっているケースも多い。そうしたなか、設楽町(愛知県)では、集計作業に機械を活用し、確かな業務効率化の効果を得ているという。取り組みの詳細を、同町の担当者に聞いた。

発送業務に毎日2時間拘束、ミスがあれば修正の手間も

―設楽町では、どのように郵便物の発送業務を行っていましたか。

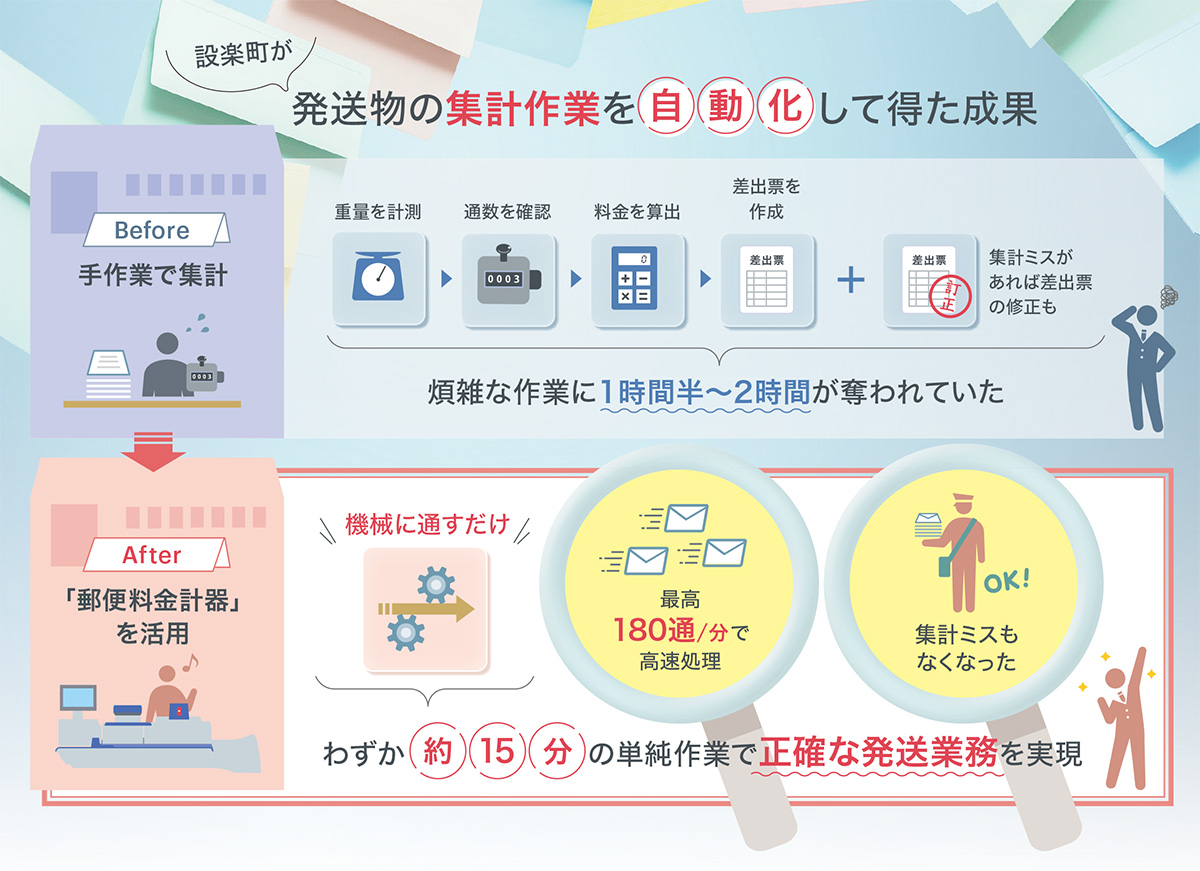

各課から持ち込まれる発送物を「差出票」と一緒に郵便局に差し出すために、総務課の職員が集計作業を行っていました。具体的には、郵便物を定形・定形外に分けたうえで、通数を数え、一通ずつ重さを量り、郵便料金を算出するというものです。この作業はもともと会計年度任用職員が担当していましたが、令和4年度にその職員が退職してしまったため、正規職員が持ち回りでこの業務を担うことになり、大きな作業負担を実感するかたちとなりました。

―具体的に、どのような負担を実感したのですか。

職員それぞれに本来の業務があるなか、郵便局への持ち込みを含め、発送業務に毎日2時間近く拘束されることです。集計作業自体に1時間~1時間半を要していたうえ、持ち込んだ先の郵便局で集計ミスが判明すれば、その場で差出票を修正する必要も生じます。郵便局側での再確認に時間が取られるほか、場合によっては役場へ戻って庁内で確認を行うこともあります。高度な判断や専門知識を要さないノンコア業務であるにもかかわらず、作業は非常に煩雑で、住民サービスの向上や企画立案といった本来注力すべきコア業務の時間を圧迫していたのです。そうした課題を感じていたなか、当町と取り引きのある事業者からピツニーボウズ社の「郵便料金計器」という機械の紹介を受け、我々はすぐにも導入の検討を始めました。

―機械のどのような点に期待したのでしょう。

集計作業の簡素化と作業時間の大幅な短縮が見込める点です。郵便料金計器は、郵便物の通数や重さを自動で計測し、さらに郵便局から承認を得た印影で郵便料金を印字してくれる機械です。この機械に通した発送物を郵送する場合は、差出票の作成そのものも不要になるとのことでした。そこで私たちはさっそく令和4年度中に翌年度の予算を確保し、令和5年10月から郵便料金計器の運用を開始しました。

1時間半かかっていた集計が、15分「機械に通すだけ」に

―導入効果はいかがですか。

まず、1時間半ほどかかっていた集計作業を、わずか15分程度にまで短縮できました。その作業も、発送物の形状や重さにかかわらず機械に通していくだけです。複雑な料金計算などはすべて自動化されるので、職員の作業負担は大幅に軽減されました。また、発送物は機械的に処理されるため、集計ミスやそれに伴う修正対応の発生も防げています。現在は、新たに雇用した会計年度任用職員が郵便料金計器を運用してくれており、集作業の短縮によって捻出できた時間は、役場の清掃など、職場環境の維持・向上につながる業務に充てられるようになっています。その職員が休みの日は私たち正規職員が代わりに使っていますが、機械の操作もシンプルなので、まったく負担は感じませんね。

―今後の活用方針を聞かせてください。

導入した郵便料金計器の価値を最大限に引き出し、さらなる業務効率化につなげていきます。具体的には、「部門別集計機能」の活用を考えています。現在は、発送物の郵便料金は「一般通信費」として総務課が一括して支払っていますが、その機能を使って部署名や事業名を事前に設定しておけば、集計を行うと同時に、発送データを自動で記録・蓄積できます。これにより、総務課は年度末などに費用の振り替えを行う必要がなくなるため、会計処理の効率化にもつながると期待しています。郵便料金計器の導入は、単なる作業負担の軽減にとどまらず、自治体全体の発送コストの管理や、予算執行状況の透明性向上にも貢献すると確信しています。

※下記は自治体通信 Vol.68(2025年9月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

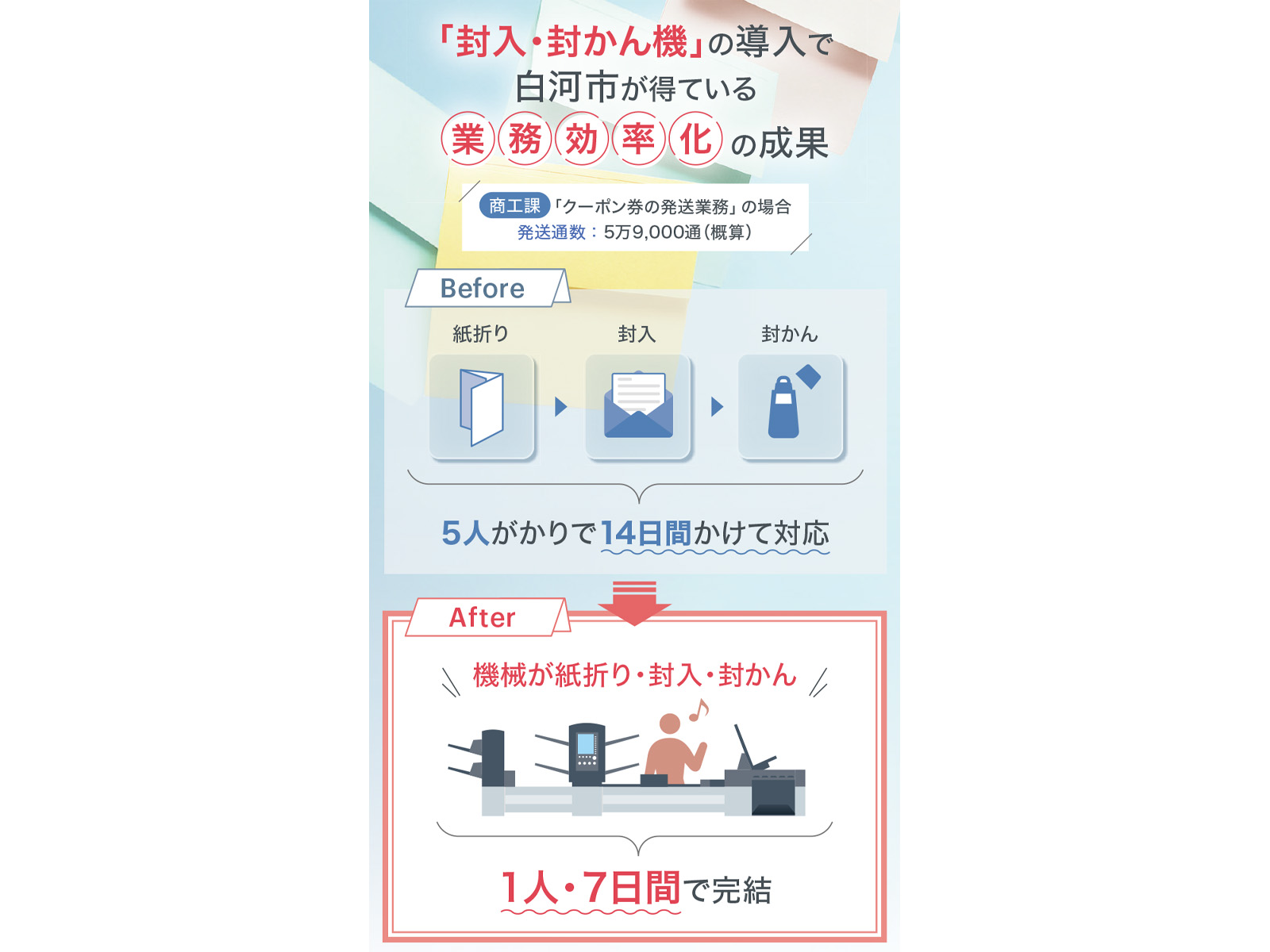

郵便物の発送に伴い自治体が課題を抱えている作業は、発送物の集計だけにとどまらない。大量の発送物の封入・封かん作業に、人手や時間を割かれ、職員の頭を悩ませているケースは少なくない。白河市(福島県)もそうした自治体の一つだったが、作業の自動化により業務効率を大きく高め、さらにその成果を庁内で広めているという。取り組みを主導している同市総務課の2人に、自動化の経緯や具体的な成果について聞いた。

手作業での封入・封かんが、超過勤務につながっていた

―封入・封かん作業の自動化を図った経緯を聞かせてください。

鈴木(健) 当市では、税務課や高齢福祉課、環境保全課、商工課など多くの部署で文書や帳票の発送業務が発生しており、特に税務課のように3,000通を超える大量の発送業務が年に複数回発生する部署も珍しくありません。この業務に付随する封入・封かん作業は多くが手作業で行われていたため、慢性的な超過勤務の発生に直結していました。さらにこの作業は通常、複数人で行うため、各部署のコア業務に割くべき人手も奪われていました。

鈴木(広) こうした状況の解消に本腰を入れるきっかけになったのはコロナ禍でした。複数人で行う作業が「密」につながり、感染リスクへの懸念が高まったのです。そうした折に、以前から郵便料金計器の導入で付き合いのあったピツニーボウズジャパン社から、文書の紙折りや封入、のりづけを自動化する「封入・封かん機」の提案を受けました。すでに発送物の集計に機械を活用する効果を実感していたこともあり、これを機に封入・封かん機の導入に向けた検討を始めました。

―機械の導入に当たり、どういったことを重視しましたか。

鈴木(健) 私たちが普段使用している「角2封筒」をそのまま活用できることや、返信用封筒も一緒に封入できることなどを条件としました。また、導入後の運用をスムーズにするためにも、ほかの自治体での導入実績も重視しました。そこから十数社の封入・封かん機を検討した結果、私たちの求める条件をすべて満たしたピツニーボウズ製の機械の導入を決め、令和4年11月から活用しています。

年間で約40日ぶんの、人件費削減につながった

―導入によってどういった成果を得ていますか。

鈴木(健) たとえば、商工課における約6万通のクーポン券の封入・封かん作業は、従来、5人がかりで14日間かかっていましたが、自動化により、1人の職員がわずか7日間で完結することができました。直近の令和6年度には、税務や福祉、環境保全といった部門で、合計18件もの封入・封かん作業に機械を活用しました。それにより、従来ならば年間54日かかると見積もられる作業時間を約14日間まで短縮し、年間約40日ぶんの人件費削減につなげられました。

鈴木(広) 今後は、手作業による封入・封かんを続けている部署に対して、機械の周知を強化したり、機械に対応可能な封筒の標準化を進めたりしていく方針です。これにより、全庁で封入・封かん機のさらなる活用を促し、より多くの部署へ業務効率化の効果を広めていきたいですね。

―郵便物発送業務をめぐる自治体の状況をどう見ていますか。

職員の人手不足が深刻化するなか、大量の発送物を扱う封入・封かん作業や差し出し準備にかかる職員の負担は過去と比べ相対的に増大しています。とりわけ封入・封かん作業では、自治体の信用を損ないかねない「誤封入」のリスクもあるため、職員が作業に神経をすり減らしているケースも少なくありません。

―良い解決策はありますか。

機械による自動化こそが最善の解決策になるでしょう。たとえば当社の封入・封かん機は、省力化と作業時間の削減を実現するだけでなく、宛先ごとに文書を集約する「名寄せ」にも対応しています。文書と封筒に2次元コードを印字し機械的に名寄せすることで、誤封入を防ぎ、職員の心理的負担を軽減します。また、郵便料金計器も発送物の正確な集計が可能になるため、割引料金の適用を増やしコスト削減につなげるなど、業務負担軽減にとどまらない成果を得ている導入自治体は多いですね。

―自治体に対する今後の支援方針を聞かせてください。

封入・封かん機も郵便料金計器も一般的には馴染みのない機械であるため、まずは導入に対する不安を払拭できるよう、ヒアリングや機械の持ち込みデモを通じ、最適な機種や運用方法を提案します。営業担当者ではカバーしきれない専門的な質問や懸念点には技術専門のスタッフが的確なアドバイスを提供し、長期的な視点で発送業務の効率化を支援します。安心して相談いただける体制を整えていますので、気軽にご連絡ください。

.png)

| 設立 | 昭和56年1月 |

|---|---|

| 資本金 | 4億円 |

| 従業員数 | 125人(令和7年1月1日現在) |

| 事業内容 | 郵便と小包の発送業務の効率化およびデジタル・トランザクションの分野における製品とソリューション、サービス |

| URL |

%20(1).png)