【除雪DX・IoT】IoT監視網による「除雪DX」の推進で、持続可能な除排雪体制の構築に道筋

(smart town / ラック)

※下記は自治体通信 Vol.67(2025年7月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

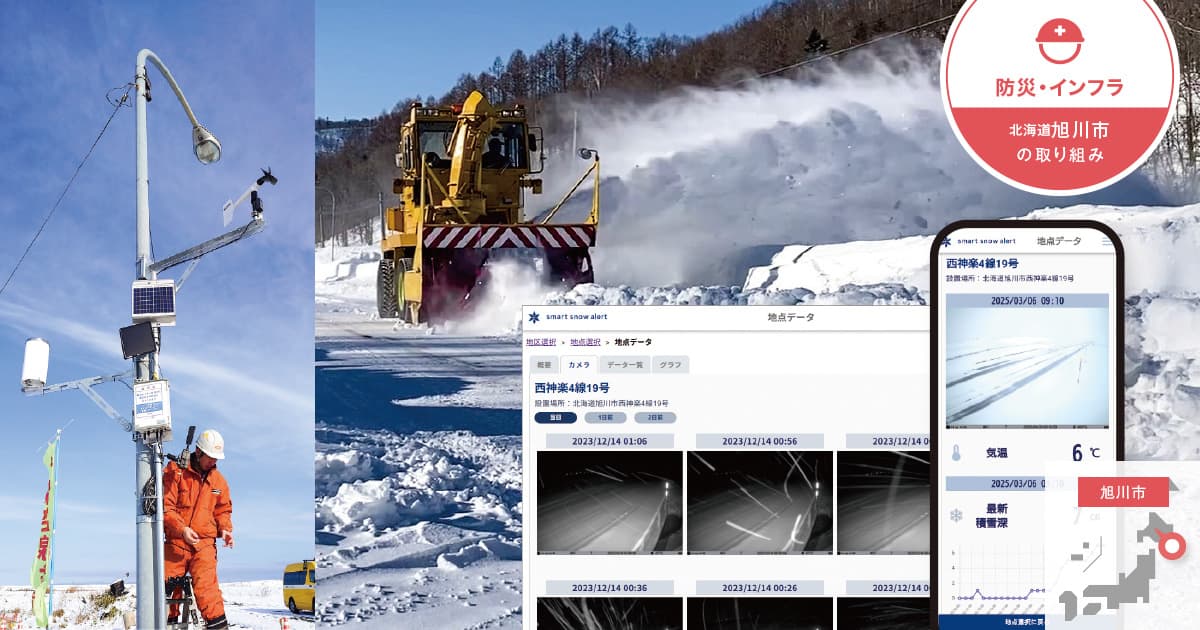

近年の気候変動を背景とした集中豪雪の発生や予期せぬ積雪、さらには人手不足や作業従事者の高齢化―。こうした課題を背景に、雪対策に苦慮する昨今、ICTを活用する自治体が増えている。たとえば、旭川市(北海道)では、寒冷地でも確実な稼働をめざした積雪監視システムを構築し、従来の人手によるパトロールの効率化・省力化を図るとともに、除雪車出動の判断の一助としている。同市担当者に、取り組みの詳細と効果を聞いた。

マイナス20℃の積雪寒冷地で、問題なく機器が稼働するのか

―旭川市では従来、どのような雪対策を実施してきましたか。

当市では、人員不足や作業従事者の高齢化など、持続可能な除排雪体制の構築に多くの課題がありました。そこでまずは、令和2年度からGNSS*を活用した除雪車両運行管理システムを導入し、車両の稼働状況を可視化。除雪状況を関係者間でリアルタイムに把握することにより、作業の効率化を図ってきました。

しかし、除雪車両の出動判断を下す際には、依然としてパトロールによる目視での確認が必要でした。特に郊外は市街地と気象条件も異なる場合があり、冬場は24時間体制で監視が必要となるため、広範な地域でのパトロールは負担が大きいものでした。

―いかに解決を図ったのですか。

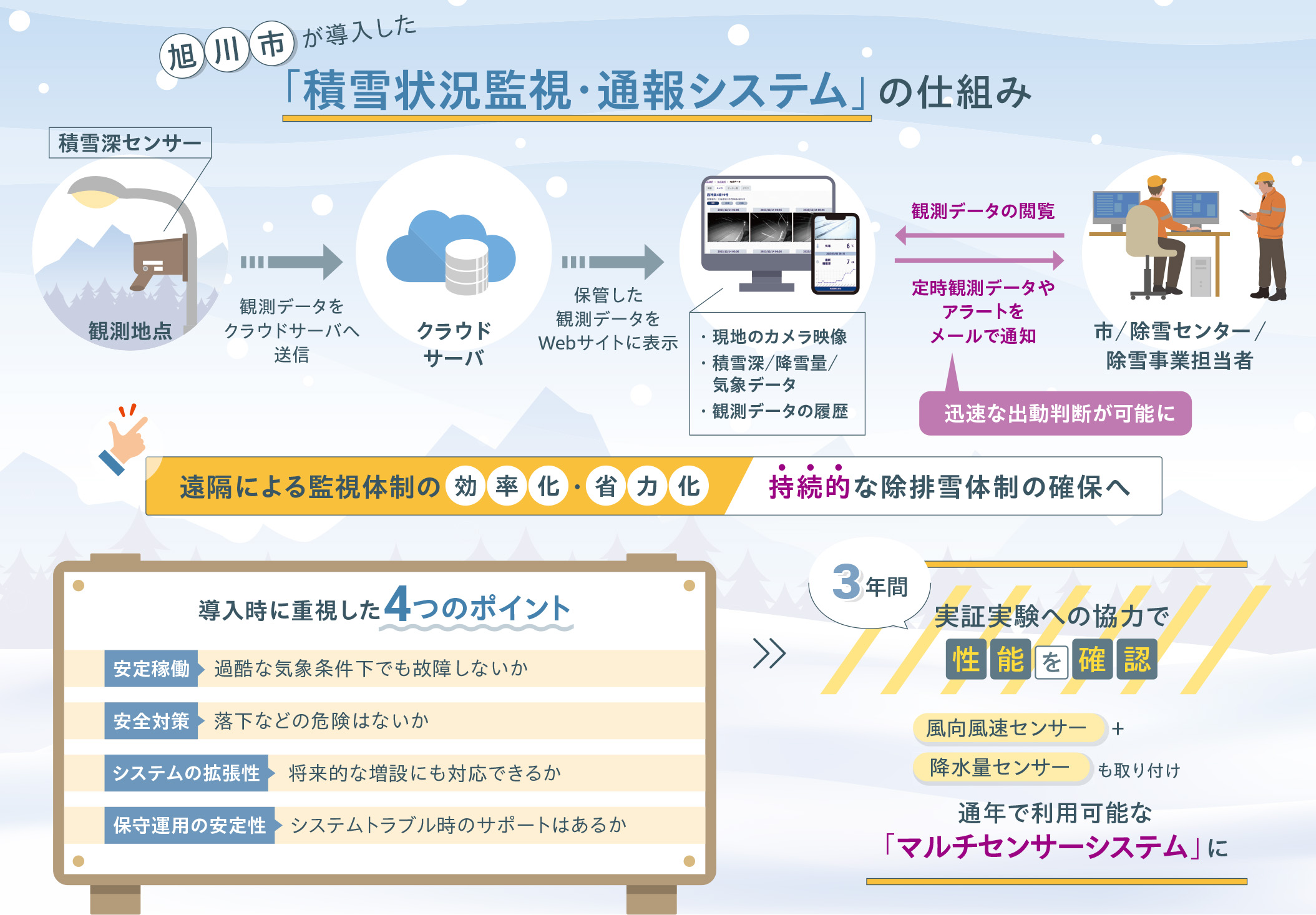

セキュリティサービスを展開するラックから、IoT機器を使った積雪状況監視システムに関する実証実験の打診があったのです。道路脇に「積雪深センサー」を設置し、カメラ映像や積雪データをクラウドサーバ上で一元管理することで、パソコンやスマートフォンを通じてリアルタイムで現地の積雪状況を確認できる仕組みです。1日5回の定時メールのほか、降雪量や風速が閾値を超えた際はアラートメールが発信されるため、除雪車出動の判断が迅速化できると期待しました。

ただし、当市の気温は冬場にマイナス20℃を下回る一方、夏場は35℃にもなります。本州では問題なく稼働していたシステムでも、当市のような、過酷な気象条件でも問題なく機器が稼働するのか、当初は不安もありました。そこで令和3年度から、実証実験に協力することにしました。

*GNSS: 全球測位衛星システム

マルチセンサーで通年運用。「除排雪先進都市」をめざす

―結果はいかがでしたか。

3年間の実証期間を通じて機器の安定的な稼働が確認できたほか、降雪や強風によるアラートも適切に発信されるなど、システムの有効性や確実性を十分に確認することができました。そこで、「風向風速センサー」と「降水量センサー」も備えた通年で利用できるマルチセンサーシステムとして、プロポーザルによって公募を行いました。

―どのように選定したのか、詳しく聞かせてください。

選定にあたっては、「積雪寒冷地での実績」、公道に設置するため設置物の落下などを防ぐ「安全対策」、将来的な機能増強にも対応できる「システムの拡張性」、そしてシステムトラブル時の対応といった「保守運用の安定性」などを条件に、比較検討を行いました。その結果、ラックの『smart snow alert』を選定しました。令和6年度には、強風による吹き溜まりの発生頻度が高い危険な箇所に、1台設置しました。

―運用効果はいかがですか。

人手によるパトロールを補完し、除雪車出動判断の迅速化、効率化が図られています。この間、実際にアラートメールを受けて除雪車を緊急出動させたケースがあったほか、逆に、現地の映像やデータをもとに警戒態勢を解除し、不要な出動を抑えられたこともあり、作業従事者の負担軽減に寄与しています。こうして実運用においても高い効果を確認できたので、令和7年度からはさらに12台の増設を決めて、市内13箇所体制へと運用を広げることにしています。今後蓄積されるデータをAIで解析し、出動判断を自動化するなど、今後さらなる「除雪DX」の推進を模索しながら「除排雪先進都市」をめざします。

同時に、市内では現在、『smart snow alert』の仕組みを河川監視などに応用した実証実験も進められています。除雪にとどまらず、IoT機器の発展的な運用を通じて、安全安心なまちづくりに活かしていきたいと考えています。

これまで紹介した旭川市における積雪監視の取り組みを支援していたのが、ラックである。ここでは、同社の又江原氏、稲森氏に除雪対策のポイントや、今後のIoT活用の可能性などについて聞いた。

従来の常識だけでは、判断が難しい局面も増加

―除雪対策をめぐり、自治体はどのような課題を抱えていますか。

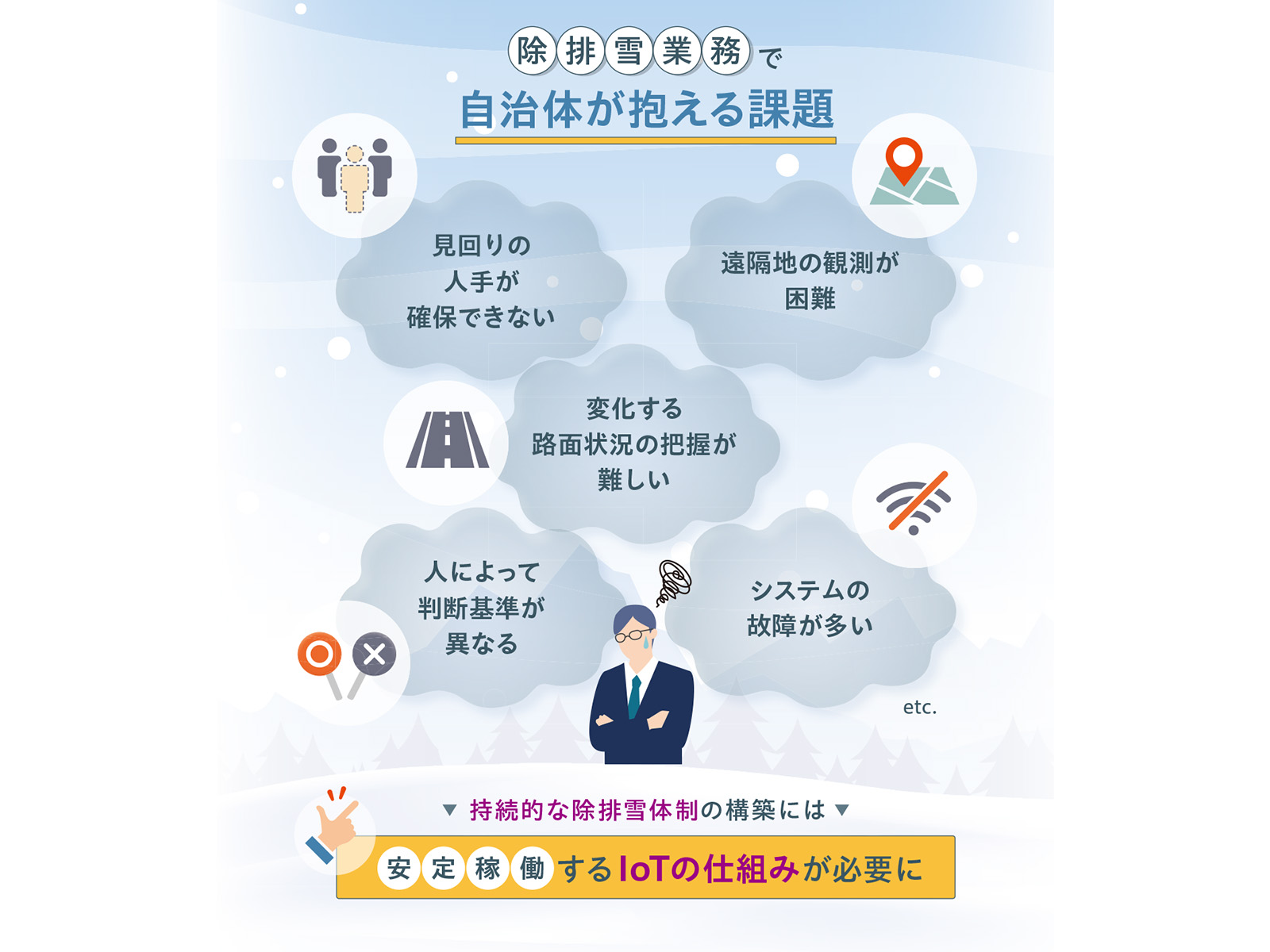

又江原 各自治体はまず、除雪車を出動させるか否かの判断をするために積雪など気象状況を監視する必要がありますが、そこでは委託先の事業者も含めて、多くが人手不足の問題を抱えています。そのため、現場で24時間体制の監視を続けるのが難しく、さらに郊外など遠隔地へのパトロール出動となると、より一層手が回らなくなっている実情があります。

稲森 さらに近年は、気候変動の影響からか雪の降り方が変わってきており、短時間での急激な降雪や、足下の降雪状況だけでは判断できない「吹き溜まり」の急な発生など、従来の常識だけでは除雪車出動の可否判断が難しい局面も増えています。そこで当社では、除雪対策に必要なさまざまなデータを収集、可視化する積雪状況監視・通報システム『smart snow alert』を開発しました。旭川市での実証を重ね、このほど自治体へ提案を開始しています。

―どのようなシステムですか。

又江原 ICTの力で、従来の現地訪問・目視による除雪判断を無人モニタリングで代替し、遠隔地での除雪判断を可能とする省力化サービスです。システム全体は、積雪深センサーやカメラといった「IoTデバイス」、データ閲覧システムやアラート通知システムといった使い勝手を考えた「クラウドシステム」、さらにそれらを提供する安定的で堅牢な通信環境である「ネットワーク」という3要素で構成されています。この3要素に対して厳格な品質管理を行い、24時間365日の運用・保守・監視体制のもと、「真に」実用に耐えうるサービスを実現していることが最大の特徴です。

―厳格な品質管理とは、どういうことでしょう。

稲森 たとえば、IoTデバイスでは、デバイスの仕様をそのまま信じることなく、徹底した性能評価を重ねており、酷寒・酷暑という旭川市の厳しい自然環境での数年間の実証を経て、現場での実用に耐えうるデバイスのみを厳しく選別しています。クラウドシステムやネットワークでも徹底した性能検証を重ね、サービスの完成度を高めています。当社がめざすのは、蛇口をひねれば出てくる水道のように防災・減災サービスを自治体が自由に利用できる姿であり、『smart snow alert』も、自治体職員の業務負担を減らし、地域社会へ手軽に安全安心をもたらすサービスとして設計されています。

IoT監視技術を結集した「smart town」構想

―今後の自治体への支援方針を聞かせてください。

又江原 当社では、『smart snow alert』で実用化するIoT監視技術を積雪監視以外に、「河川監視」や「土砂災害監視」に応用したシステムの開発も進めており、すでに複数の自治体での実証を進めています。ゆくゆくは、これらのIoT監視技術を結集し、まち全体の安全安心につなげる「smart town」というデータ駆動型社会の実現構想を打ち出しています。その実現に向けては、旭川市でも実践したように、「地域共創」の理念のもと、デバイス調達や設備工事などでは地元企業の協力を得ながら、地域と共にサービスを創る方針です。住民の安全安心を追求する自治体のみなさんは、ぜひ、「真に」実用に耐えうるシステムを見極め、導入してください。

| 設立 | 平成19年10月 |

|---|---|

| 資本金 | 26億4,807万5,000円 |

| 売上高 | 569億円(令和7年3月期:連結) |

| 従業員数 | 2,295人(令和7年3月31日現在:連結) |

| 事業内容 | セキュリティソリューションサービス、システムインテグレーションサービス、情報システム関連商品の販売およびサービス |

| URL |

%20(1).png)