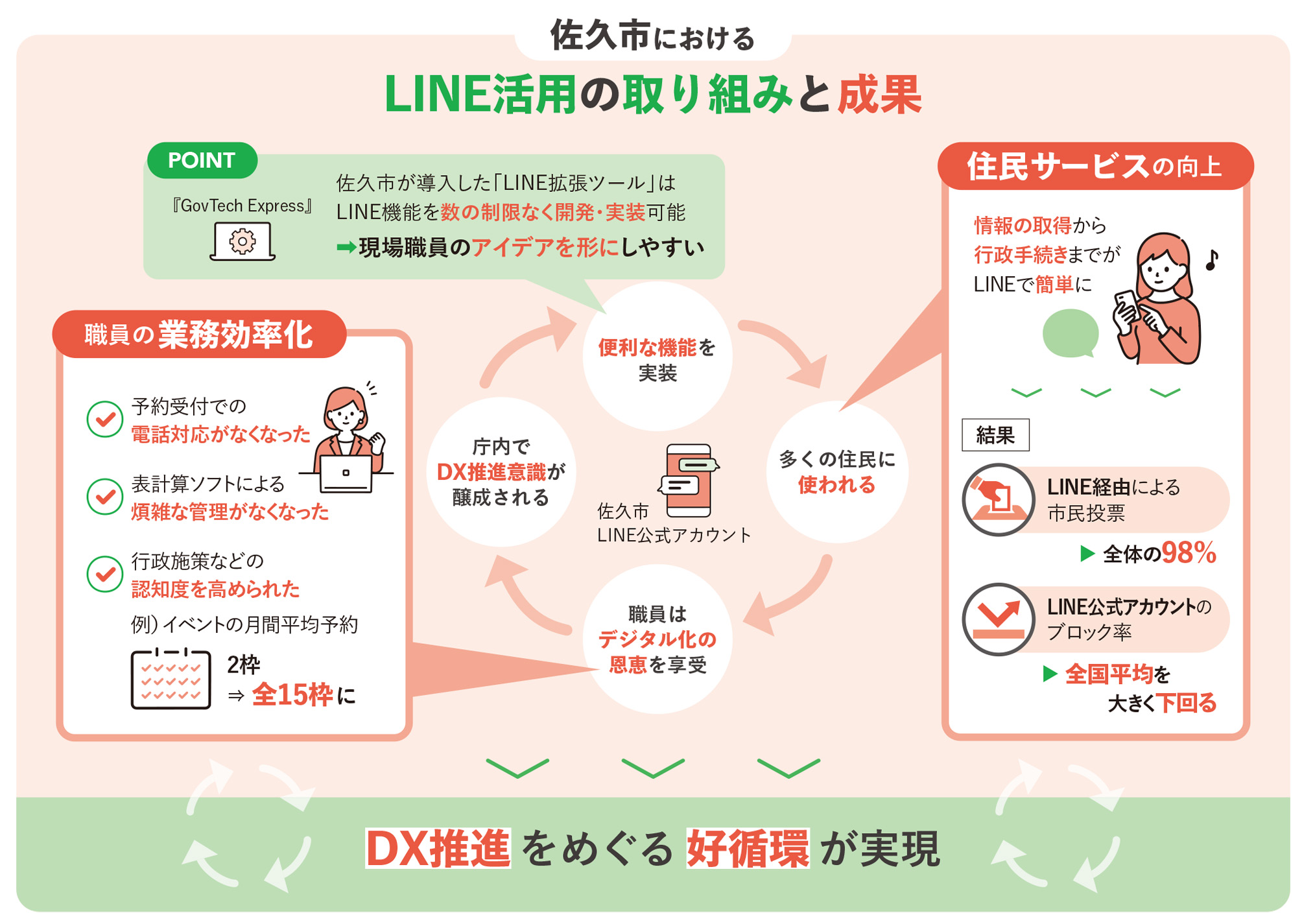

【LINE・イベント予約】住民サービスへのLINEの活用が、業務効率と庁内のDX機運を高めた

(スマホ市役所 / Bot Express)

※下記は自治体通信 Vol.67(2025年7月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

老若男女を問わず多くの住民に情報を届ける有効な手段として、すでに多くの自治体が活用するSNSのLINE。最近では、このLINEに便利な機能を実装する「拡張ツール」を併用し、単なる情報発信だけでなく、DX推進の手段として活用を広げようと模索する自治体も増えている。佐久市(長野県)もそうした自治体の一つであり、LINE活用を全庁に浸透させ、多くの成果を生み出しているという。取り組みの詳細を同市の担当者に聞いた。

住民も職員も「便利」になる、本質を押さえたDXを目指す

―佐久市がDX推進の手段としてLINEの活用を始めた経緯を聞かせてください。

当市では令和3年3月、LINE公式アカウントの開設と同時に、LINEの利便性を高める「拡張ツール」を導入しました。当初、LINEは情報発信の手段としての活用を想定していましたが、導入直後に入庁した私がその担当を任されることになり、DX推進の手段として最大限活用していくことを提案しました。前職でシステム設計に携わっていた経験から、拡張ツール『GovTech Express』はポテンシャルが非常に高く、「これがあればさまざまな業務でDXを推進できる」と確信したからでした。

―どういった点にそのようなポテンシャルを感じたのですか。

機能を数の制限なくLINEやSalesforce上に実装できるうえ、市の管理ユーザーに与えられる権限の幅も広く、職員自身が自由に機能を開発・改良できる点です。私が日頃強く意識しているのは、DXの目的はシステムの導入やオンライン化そのものではないということです。重要なのは、業務を変革し、住民や職員が「便利になった」と確かな効果を実感できることだと考えています。そうした本質を押さえたDXを推進していくために、現場のニーズや業務フローに合った機能を柔軟につくり込める『GovTech Express』は、有効な手段になると期待しました。

―そこから、どのようにツールを運用していったのでしょう。

「LINEを使えば業務は効率化できる」という認識を広めるため、まずは全部署でLINE利用を促すような機能開発に注力しました。具体的には、各課が実施するイベントの予約はすべてLINEで受け付けられるよう徹底しました。「広報誌に掲載するイベント情報でLINE予約に対応していない場合は個別に連絡をする」など広報部門とも連携すると同時に、職員管理画面のUI/UXもつねに改善して職員に使いやすさを実感してもらいました。その結果、多くの部署でLINE利用を定着させていきました。

原課からのデジタル化要望に「No」と答えたことがない

―各部署の反応はいかがですか。

「LINEで発信する情報やサービスは、住民に受け取ってもらいやすい」と多くの職員が実感しています。たとえば、新佐久市誕生20周年記念ロゴの市民投票では、回答の98%がLINEからでした。また、LINEによる情報発信が必要とされている状況は、当市のLINE公式アカウントのブロック率が全国平均を大きく下回っていることからもうかがえ、「ブロック率は運用次第で抑えられる」ことを実感しています。さまざまな工夫を凝らして運用を試行錯誤できるのも、柔軟な拡張ツールだからこそできることであり、LINEの機能が市民に活用されることで、職員もデジタル化の恩恵を享受できています。

―具体的に聞かせてください。

イベント予約機能では、LINEでの「予約」から、予約状況・キャンセル・メッセージ配信・当日受付・アンケートの「管理」まで、システムでシームレスに連携しているので、電話対応がなくなり、表計算ソフトでの煩雑な管理も不要になりました。LINEによる情報発信力の強化と、予約の利便性向上により、月に2枠程度しか埋まらなかったイベントで全15枠が埋まるようになるなど、サービスの認知度向上につながった例もあります。こうした成功事例が増えるたびに庁内ではDX推進の機運が高まり、「これもLINEでできないか」と多くの相談が寄せられるようになりました。さまざまな業務や要件がありますが、職員からのリクエストに「できない」と答えたことはありません。住民サービスの向上や業務効率化に向けた現場のアイデアを柔軟にかたちにできる『GovTech Express』は、いまや佐久市のDX推進に不可欠な存在です。

ここまでは、LINEを活用した住民サービスのオンライン化を通じ、多くの成果を得ている佐久市の事例を紹介した。ここでは、その取り組みを支援しているBot Expressに取材。DX推進において確かな効果を生むためのポイントを、同社の仁志出氏に聞いた。

デジタル化で重要なのは、いかに住民に使われるか

―住民サービスをめぐる自治体のDXの現状をどう見ていますか。

多くの自治体が、電子申請フォームや専用のスマホアプリで行政手続きのデジタル化を進めています。しかし電子申請フォームは、紙の申請書をそのままオンライン化したような形式が多く、入力項目が多かったり、どこに入力すべきかわかりにくかったりするため、利用のハードルが高まってしまうのが現状です。その結果、住民の利用が進まず、業務効率化など期待した効果が得られないことも少なくありません。スマホアプリも、インストールやID・パスワード登録の手間から敬遠されがちです。

―効果の出るDXを推進するポイントはなんでしょう。

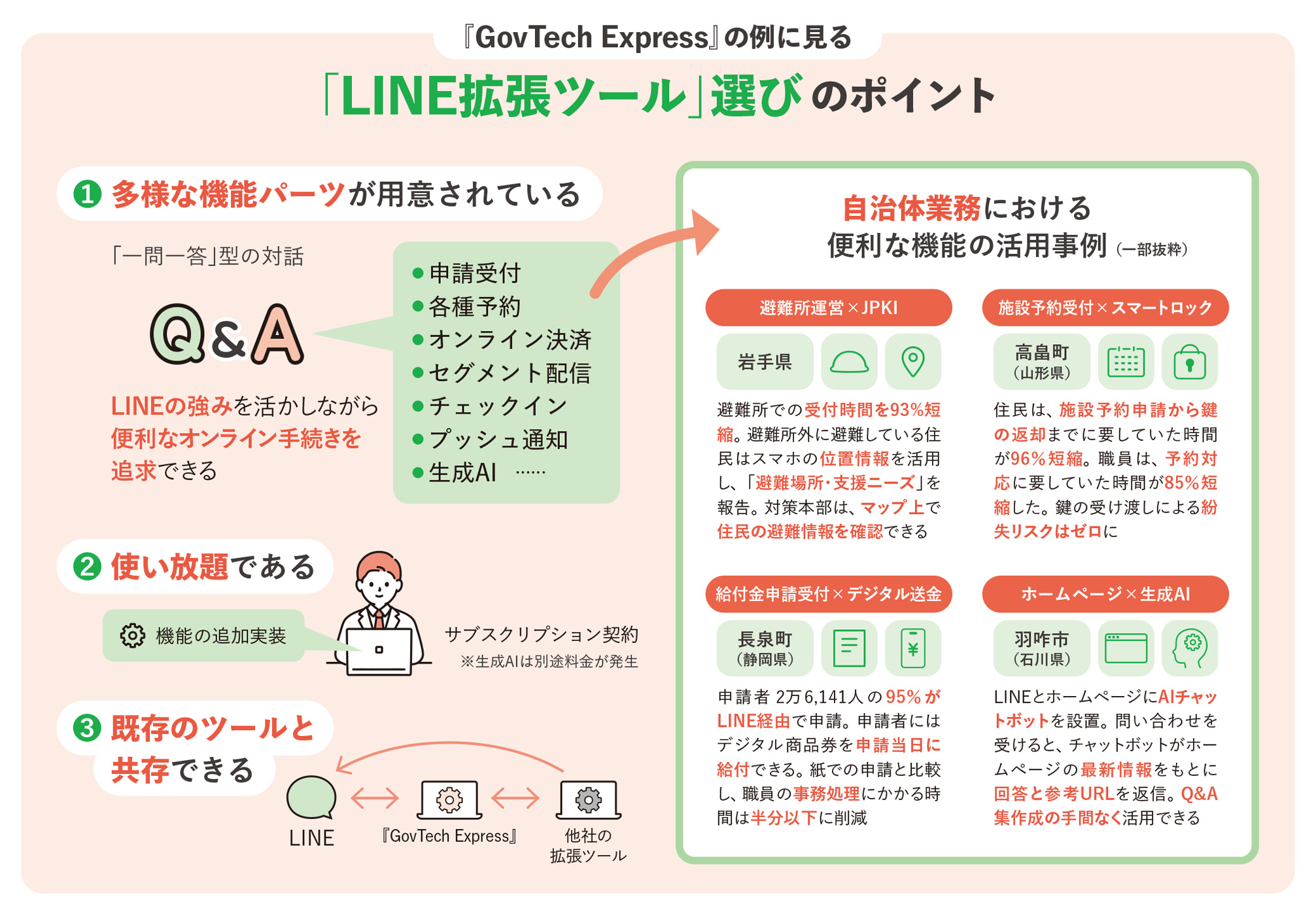

もっとも重要なのは、「住民にどれだけ使ってもらえるか」という視点です。その点、多くの人々が日常的に利用しているLINEは非常に有効なツールと言えます。高齢者も、家族とのコミュニケーションでLINEを使い慣れていることが多いため、住民サービスも同じ感覚でスムーズに利用できる可能性が高まります。特にLINEの強みは、一問一答型のUIにあり、住民は窓口で案内を受けるように、質問に答えていくだけで手続きが進むため、操作に迷いにくくなります。自治体がこうしたLINEの強みを最大限に活かし、住民が迷わず使えるサービスを実現するため、当社では『GovTech Express』という拡張ツールを提案しています。

―どういった特徴がありますか。

「スマホ市役所」をつくるというコンセプトのもと、多様な手続きや予約を完結できる機能を、LINE上に実装できる点です。子育て支援や学校関連の連絡など、そのまま実装できるテンプレートだけでなく、「本人確認」や「電子決済」といった機能パーツも豊富に用意しているので、職員はこれらを組み合わせてLINE機能をノーコードで開発し、住民の利便性や職員の業務効率化を追求できます。サブスクリプション型のため、追加費用を気にすることなく、機能の開発からカスタマイズ、実装まで、数の制限なく定額で行えます。このように、『GovTech Express』は職員が自ら理想のLINE機能をつくり込めるのが特徴ですが、当社はその開発そのものを支援する仕組みも充実させています。

LINE活用の「成功事例」を、すぐにでも横展開できる

―具体的に聞かせてください。

すでに準備されている手続きテンプレートを実装することや、導入している300以上の自治体が作成した手続きを横展開して実装・カスタマイズすることができます。これにより導入自治体は、ほかの自治体のLINE活用の「成功事例」を、時間や手間をかけることなく活用できるのです。また、サポーターではなくパートナーとして「パートナーサクセスマネージャー」が伴走し、実装支援にとどまらない業務改善も提案します。

―自治体に対する今後の支援方針を聞かせてください。

『GovTech Express』は、拡張性の高さゆえ具体的な利用イメージがわきにくい自治体もあるかもしれません。そうした自治体には、セミナーや「note」などで情報を積極的に発信していきます。また、庁内のDX勉強会などにもぜひ私たちを呼んでください。ほかの自治体の事例などを踏まえてご紹介します。課題解決に向けた第一歩をともに踏み出しましょう。

| 設立 | 平成31年2月 |

|---|---|

| 資本金 | 1億円 |

| 従業員数 | 19人(令和7年6月1日現在) |

| 事業内容 | 官公庁専用対話型アプリケーション『GovTech Express』の開発・提供 |

| URL | https://www.bot-express.com/ |

|

イベントの参加登録はこちらから

令和7年8月7日(木)10~11時、オンラインで開催。参加できない方には、アーカイブ動画を案内します。

%20(1).png)