防災・減災 自治体事例|生活道路の整備で延焼危険性低減・避難経路確保、防災拠点建築物の耐震化で安全確保・機能継続性向上、雨水貯留施設整備で浸水被害を軽減

門真市、袖ケ浦市、川口市の防災・減災自治体事例

近年、気候変動の影響により気象災害が激甚化・頻発化し、南海トラフ地震等の大規模地震は切迫しています。また、高度成長期以降に集中的に整備されたインフラは老朽化しており、適切な対応をしなければ負担の増大のみならず、社会経済システムが機能不全に陥るおそれがあります。

このような危機に打ち勝ち、国民の生命・財産を守り、社会の重要な機能を維持するため、防災・減災、国土強靭化の取組の加速化・深化を図る必要があります。

そこで、内閣官房 国土強靭化推進室が5か年加速化対策全123項目について、災害時に効果を発揮した事例等を幅広く調査し、関係府省庁より報告があったものを取りまとめた「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策による取組事例集」より、自治体が実施した事業を抜粋して紹介します。

今回は、大阪府 門真市、千葉県 袖ケ浦市、埼玉県 川口市の防災・減災自治体事例です。

生活道路の整備で延焼危険性低減・避難経路確保|門真市

大阪府 門真市は地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生を防止するため地震時等に著しく危険な密集市街地対策として「住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)」を実施しました。

同事業のポイントは、密集市街地において沿道の燃えやすい老朽建築物の除却により主要な生活道路を整備し、延焼の危険性を低減するとともに、緊急車両の通行空間及び緊急時の避難道路を確保することです。

地域の概要・課題

昭和40年前後に文化住宅、長屋住宅等が、道路・公園等の公共施設が未整備のまま大量に建設された結果、老朽住宅が密集した地区が形成され、防災上、居住環境の面で問題を抱えていました。

地区内では木造賃貸住宅等の老朽化や空家の増加が進んでおり、地区の衰退と住環境の悪化が著しく、また、生活道路が改善されないまま、家屋等の建て詰まりは解消されていない状況でした。

事業の概要

本地区では、老朽建築物等の建て替えと公共施設の整備を促進し、住環境の改善及び防災性の向上等を図るため、住宅市街地総合整備を実施しています。

本事業を活用して、道路の整備や老朽建築物の除却・不燃建築物への建替え更新など、密集市街地の改善を推進しているところであり、老朽建築物が密集するエリアにおいて、幅員9.2mの生活道路の整備を実施しました。

見込まれる効果

主要な生活道路の整備により、沿道の燃えやすい老朽建築物が除却、道路空間が確保されたことにより、延焼の危険性がある範囲が分断され、まちの防災性が向上します。

また、道路の拡幅により、緊急車両の通行空間を確保するとともに、災害時において、円滑な避難が可能となります。

防災拠点建築物の耐震化で安全確保・機能継続性向上|袖ケ浦市

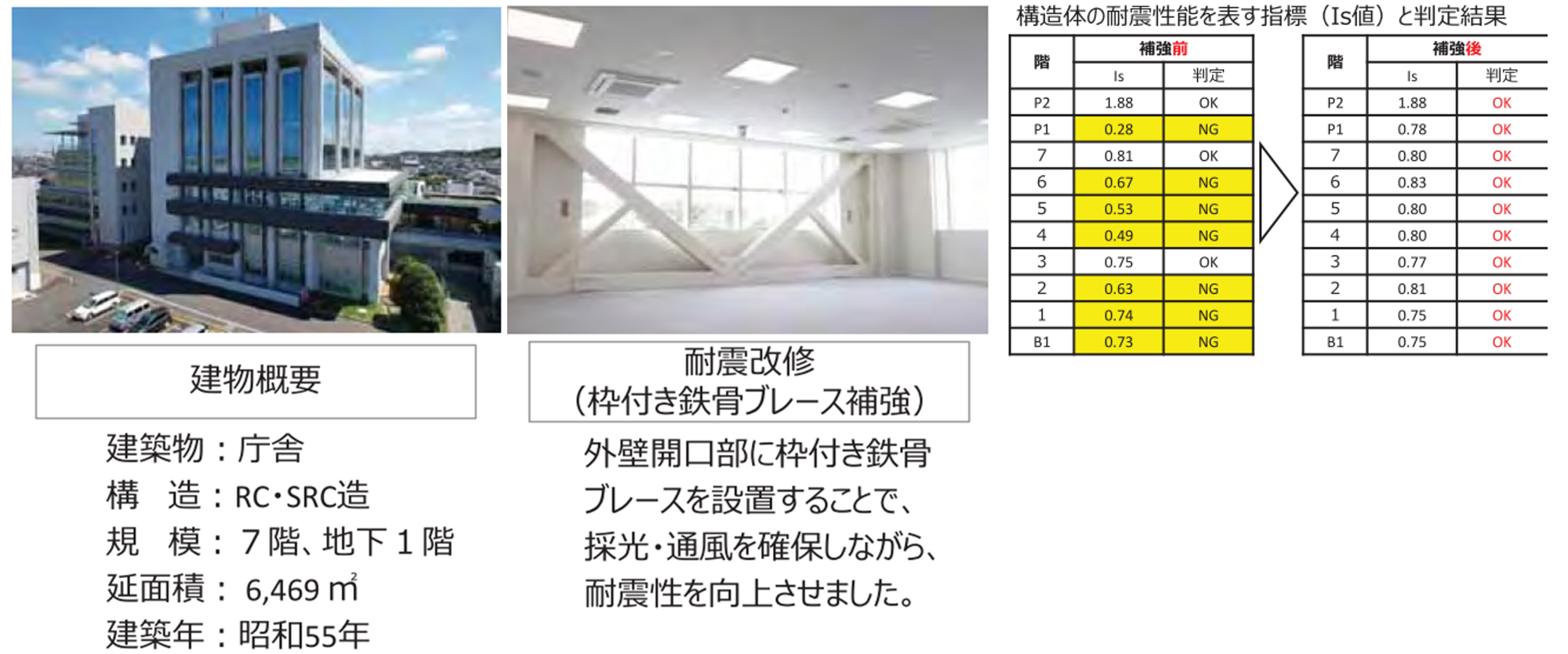

千葉県 袖ケ浦市は大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生を防止するため住宅・建築物の耐震化による地震対策として「袖ケ浦市庁舎耐震改修事業」を実施しました。

同事業のポイントは、防災拠点建築物の耐震改修を実施することで地震による倒壊等を防止し、職員や来庁者の安全を確保するとともに、防災拠点の機能継続性を向上することです。

地域の概要・課題

袖ケ浦市庁舎は災害時に防災拠点となる庁舎であるため、地震発生後も機能を継続させる必要があります。

旧耐震基準(昭和56年5月以前)の建築物は、耐震性が不十分な場合があり、本建築物の耐震診断を行った結果、耐震性不足が判明しました。これにより、対策の必要性が明確になりました。

事業の概要

防災拠点建築物(庁舎)の地震発生後の機能継続性を向上させるため、次の耐震改修を実施しました。

〈耐震改修における補強の概要〉

・枠付き鉄骨ブレース 8か所

・RC耐震壁 4か所 など

事業費:15.9億円

工事中も通常業務を継続するため、敷地内に先に新設した別庁舎や別施設に一時的に事務室を移転することで、職員や来庁者の工事建物への立ち入りを無くし、約1年間、耐震改修を実施しました。

見込まれる効果

近い将来における発生の切迫性が指摘されている南海トラフ地震や首都直下地震等に備え、耐震診断により耐震性不足が判明した防災拠点となる庁舎について、枠付き鉄骨ブレース補強等により耐震改修を行い、耐震性を確保(構造体の耐震性能を表す指標Is値≧0.75)したことで、地震時の建築物の崩壊・倒壊を防止し、職員や来庁者の安全を確保するとともに、防災拠点としての機能継続性が向上しました。

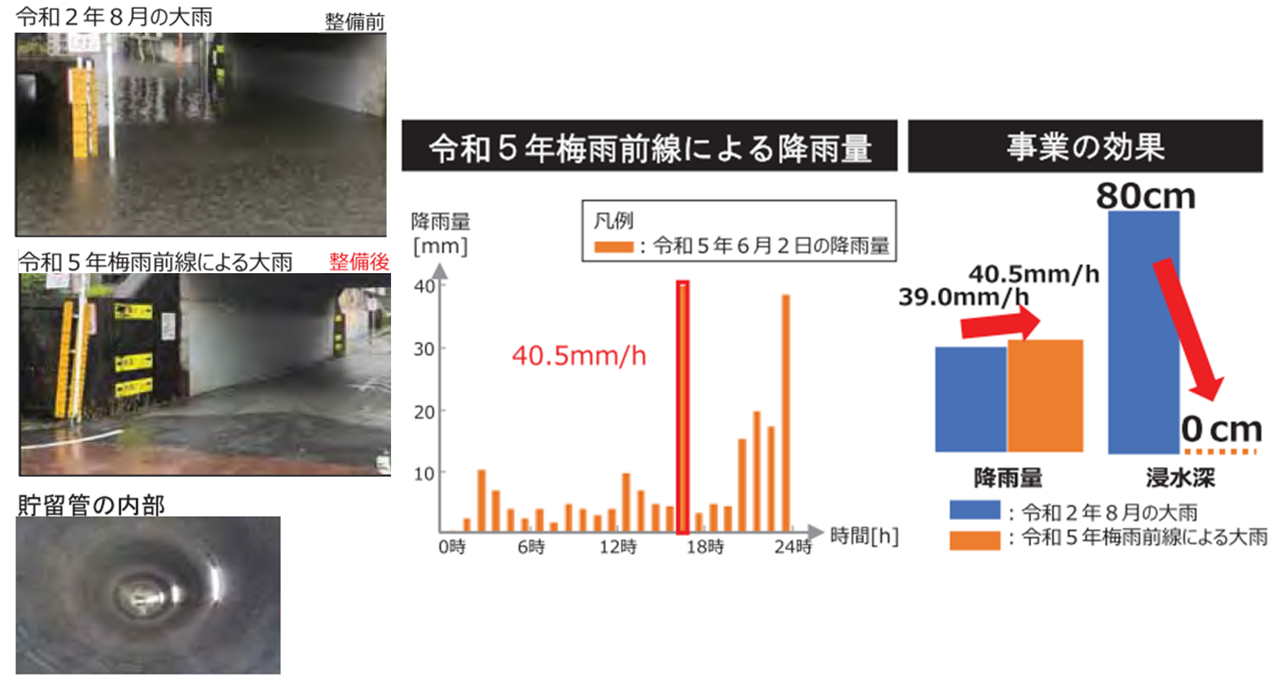

雨水貯留施設整備で浸水被害を軽減|川口市

埼玉県 川口市は突発的または広域的な洪水等に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生や防災インフラの損壊・機能不全等による洪水等に対する脆弱な防災能力の長期化等を防ぐため流域治水対策(下水道)として「東川口貯留管の整備」を実施しました。

過去に道路冠水が発生した箇所において大雨による被害を防止すること等が同事業のポイントです。

地域の概要・課題

対象地区は川口市の北東部に位置しており、東西に横断するJR武蔵野線の影響で、周辺道路には複数のアンダーパス(前後区間と比べて急激に道路の高さが低くなっている区間)があります。

近年の急激な都市化や、多発している集中豪雨の際には、地形的な要因も影響し、度々道路冠水が生じていました。

事業の概要

浸水被害を軽減するため、東川口貯留管(直径φ=4,650mm、長さL=418m、貯留量V=7,100㎥=小学校のプール20杯分)を道路の下に整備し、令和5年3月に供用開始しました。

効果

JR東川口駅周辺の高架下付近では、令和2年8月の大雨(39.0mm/h)により浸水深80cmの道路冠水が発生しました。

令和5年梅雨前線による大雨(40.5mm/h)では、貯留管が約3,600㎥の雨水を貯留したことで、同じ箇所で道路冠水の被害は発生せず、浸水被害が軽減されました。

〈参照〉

内閣官房 国土強靭化推進室「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策による取り組み事例集」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/kouhou/5kanen/pdf/jirei-all.pdf

%20(1).png)

.png)