※下記は自治体通信 Vol.69(2025年10月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

八女茶の産地として全国的に知られ、広大な茶畑と清流に恵まれた自然豊かな八女市。そんな同市も、労働人口の減少など大きな課題を抱えている。その市政を担っているのが、現市長の簑原氏だ。同氏は、幼少期の経験から八女市長になることを長年望んでおり、令和6年11月にその願いをついに実現させた。今後、どのような取り組みを行っていくのだろうか。同氏に、市長に就任した決意も含めて詳しく聞いた。

幼少期の恩返しとして、市長になりたかった

―令和6年11月、簑原さんはどのような決意を持って市長に就任したのでしょう。

私は幼少期、八女市に合併する前の旧星野村にて家族で3年間、山村留学で1年間、地域の人から愛情を受けて育った経験があります。その恩返しの気持ちから、「村長になりたい」、大学在学時に八女市と合併した後は「八女市長になりたい」と、周囲にずっと言い続けてきました。地元を離れた後も、労働人口減少で八女市が衰退していく状況に危機感を持ち、「早く戻って八女市の発展に貢献したい」という想いを抱いていました。市長に就任して以降、その気持ちはさらに強くなり、使命感を持って公務に取り組んでいます。

―具体的に、どのような取り組みを行っているのですか。

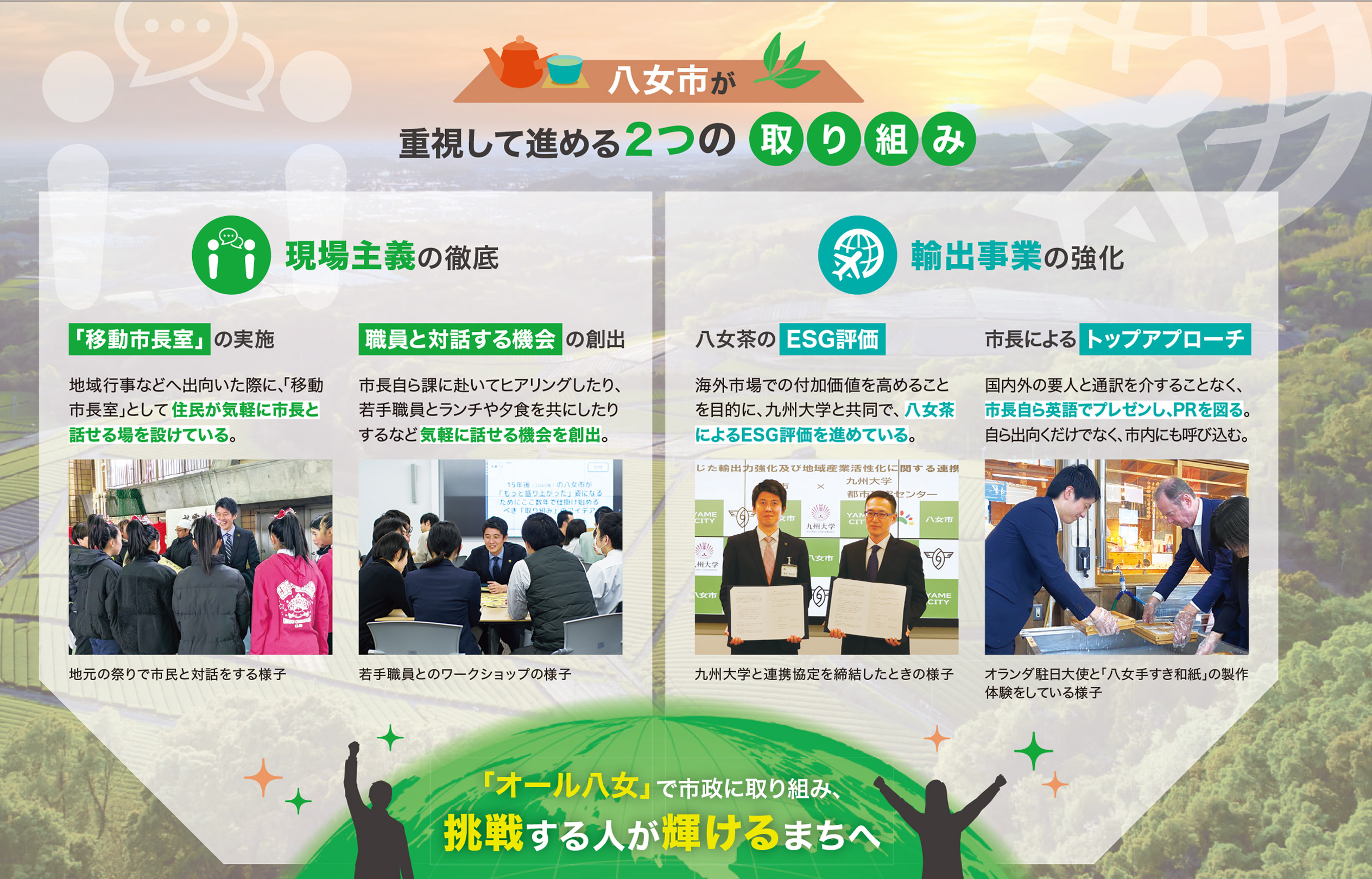

まずは、現場主義の徹底です。八女市は県内で2番目に広く、市長1人でできることは限られます。そこで職員も含め、八女市全体で行政に取り組む必要があり、そのためには、みなさんとの対話が重要だと考えています。市民との対話を進めるための取り組みとして、「移動市長室」を始めています。たとえば、私がお祭りなどの地域行事に参加した際、1~2時間滞在できる場合は、「何時から何時まで移動市長室をやります」と事前に告知し、その時間内なら、私と気軽に直接話ができるという具合です。職員に対しては、できるだけ私が各支所・各課に赴いてヒアリングしたり、若手職員とランチや夕食を共にしたりしています。こうして、現場の声を直接聞くことを心がけています。

―対話を通して、なにか気づきはありましたか。

市民から「市長さんとこんなに話せるとは思わんかった」という声が聞かれるほか、職員も初めは私との会話にやや緊張感を持つなど、じつは周囲の方々と市長の間に大きな壁があるということに気づきました。改めて、市長室に籠るのではなく、私自身がみなさんに会いに行くことの重要性を実感しましたね。実際、若手職員から「メンター制度があればいい」という意見が出て、この4月から新人職員を対象に導入するなど、新しい施策にもつながっています。ポジティブな意見ばかりとは限らないのですが、誰かから伝え聞くのではなく、一次情報を大事にすることを今後も心がけていきます。

また、私が選挙前から掲げていた施策にも、積極的に取り組んでいます。

八女の多様な資源を、世界に広く発信

―どのような施策ですか。

「八女を世界に」をテーマに、輸出事業を強化することです。当市には八女茶をはじめ、ぶどう、もも、たけのこといった農産物や、仏壇、提灯といった伝統工芸品など多様な資源があります。これらを国内はもちろん、世界という大きな市場にも広く発信していこうと考えています。特徴的な取り組みとしては、九州大学と共同で「八女茶のESG評価*」を始めました。一般的にESG評価は企業に対して行われるものです。それを当市では八女茶に実施し、品質だけでなく、環境や社会への貢献度を可視化し、海外市場での付加価値をより高めるのが目的です。たとえば、稲わらなどで茶畑を覆う伝統的な被覆栽培は、自然素材を活用した環境に優しい栽培方法です。こうした観点で、八女茶を多角的にPRすることが狙いです。

そして、海外に売り込む際に重視していることがあります。

―どういった点を重視しているのでしょう。

私自身がトップアプローチすることです。しかも、通訳を介するのではなく、私が直接英語で売り込むのです。かつて経済産業省に勤めていた際、オランダへ留学した経験から実感したのですが、海外の人はスピード感をすごく大事にします。通訳を挟むと、たとえば海外の人はあきらかに退屈そうな顔をするんです。だからこそ、直接対話が重要であり、私自身、お昼休みの30分間はオンライン英会話にあてるなど、地道に研さんを積んでいます。

またトップアプローチでは、海外の関係者などを八女市に呼び込むことも重視しています。食事など地元で体験してもらったほうが市の魅力がより伝わりやすいですし、市民も「すごい人が八女にきてくれるんだ」と、シビックプライドの醸成にもつながりますから。

*ESG評価:第三者機関が企業の「環境(Environment)」「社会(Social)」「ガバナンス(Governance)」の3つの側面における取り組みを評価し、数値化することを指す

対症療法的な政策だけでは、根本的な課題解決にならない

―そうした輸出事業の強化策は、周囲からどのように受け止められていますか。

みなさん協力的で、当市と農協、商工会、商工会議所、森林組合で協議会を立ち上げ、一致団結して輸出に取り組む体制を、まさにいま構築しようとしているところです。その一方で、「そんなことより、道路を修繕するなど足元の状況をなんとかしてほしい」と、市民から厳しい意見もいただきます。そうした取り組みも当然行いますが、対症療法的な政策ばかりでは、一瞬ラクになってもその場しのぎにしかなりません。現状維持は衰退を意味します。私は輸出事業だけに限らず、財政的にも厳しい状況を打破するには、挑戦が必要だと考えているのです。それを私自身が背中で見せていきます。

住民にも参加してもらい、総合計画を作成中

―今後の行政ビジョンを教えてください。

引き続き、現場主義の徹底と輸出事業の強化を進めていくことで「オール八女」で市政に取り組み、挑戦する人が輝けるまちにしていきたいですね。また、「第5次八女市総合計画」の前期が今年度で終了し、来年度から後期が始まりますが、2040年の八女市の未来像を示そうと現在計画を策定中です。人口がどんどん減って、暗い話が多くなるなか、希望が持てる、ワクワクできる未来像を羅針盤として指し示すことが重要だと考えているのです。そのために職員はもちろん、20~40代の市民や高校生にもワークショップに参加してもらい、一緒に八女の未来像を考えてもらっているところです。

そのほか、今年4月に「八女市ゼロカーボンシティ宣言」を行い、脱炭素社会の実現に向けた展開など、当市がやってこなかった、遅れてしまっていた新しい挑戦を今後も積極的に行っていきます。私は年齢が比較的若く、「大丈夫か」と不安に思われることもありますが、その若さを武器にフットワーク軽く、市政を担っていきます。