鳥獣被害対策 自治体事例|農事組合法人と自治会で役割分担、動画活用で地域の意識を醸成、「人と獣の境界線づくり」で被害ゼロ

下関市、郡山市、福井市の鳥獣被害対策自治体事例

野生鳥獣による農作物被害額は、164億円(令和5年度)と依然として高い水準にあり、営農意欲の減退、耕作放棄・離農の増加等、数字に現れる以上に深刻な影響を及ぼしています。そのため農林水産省では、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づき、現場に最も近い行政機関である市町村が中心となって実施する野生鳥獣に対する様々な被害防止のための総合的な取組を支援しています。

ここでは「令和6年度 鳥獣対策優良活動表彰受賞者からの取組報告」(農林水産省)より抜粋した、自治体と連携するなどして鳥獣対策の普及・強化及び現場における効果的な鳥獣対策を推進し、鳥獣による農林水産業等に係る被害の軽減及び鳥獣を地域資源として利用し、農山村の所得向上等に資している各地の取り組みをお伝えします。

今回は下関市、郡山市、福井市の鳥獣被害対策自治体事例を紹介します。

農事組合法人と自治会で役割分担|山口県 下関市

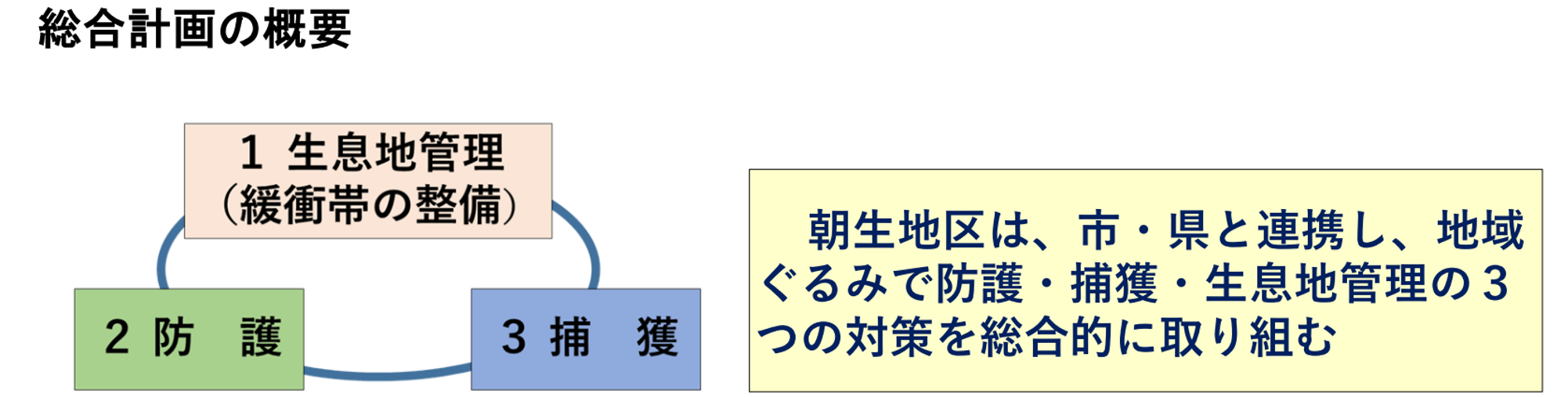

山口県 下関市の豊北町「朝生地区」では、農事組合法人と自治会で役割分担し、生息数が拡大するシカやイノシシに対応するため、県や市と連携して「朝生地区鳥獣被害対策総合計画」を策定し、鳥獣被害対策を推進しています。これにより被害金額(朝生地区)は約2,500千円(令和元年度)から約1,000千円(令和6年10月末)に減少しました(主要被害作物の水稲収穫済の時点)。

加えて、大学と連携した科学的な知見に基づく捕獲や「山口型放牧」による生息環境管理の実施、猟友会と連携した捕獲体制の構築を行うなど、地域一体となった対策のモデル地区として、取り組みの地域内外への普及に貢献しています。

この取り組みは令和6年度の農林水産省「鳥獣対策優良活動表彰」被害防止部門(団体)で農林水産大臣賞を受賞しました。

主な取り組み

生息地管理(耕作放棄地の解消)

野生鳥獣の潜み場となる耕作放棄地解消のため、農事組合法人が不在地主と交渉し、水稲(3.5ha)と小麦(0.95ha) の営農を再開。営農再開が難しい耕作放棄地では、電気柵を設置して牛を放牧する「山口型放牧」に挑戦し、雑草管理と潜み場の除去に取り組んでいます。

農事組合法人と自治会の連携

侵入防止柵については、収穫期となる8~10 月に農事組合法人が組合員に点検箇所の担当を割り振るとともに、自治会の会員約20名により、年2回、全侵入防止柵の見回りと点検・補修に取り組むなど、点検・補修の徹底により、良好な状態を維持しています。

猟友会や大学とも連携

下関市豊北町捕獲隊と協力した捕獲の活動では、自治会が中心となり、定期的なわなの見回りや点検、設置箇所の調整、猟友会との連携による捕獲時の処分を実施。また、山口大学と連携した山林における採餌環境の調査結果に基づく、わなや侵入防止柵の管理により、被害軽減を実現しています。

活動継続の工夫

令和5年度に発生した梅雨前線による豪雨で破損した侵入防止柵等の復旧に当たって、連携している山口大学からボランティアを受け入れるなど、活動の継続に向けた工夫に取り組んでいます。

動画活用で地域の意識を醸成|福島県 郡山市(田村町)

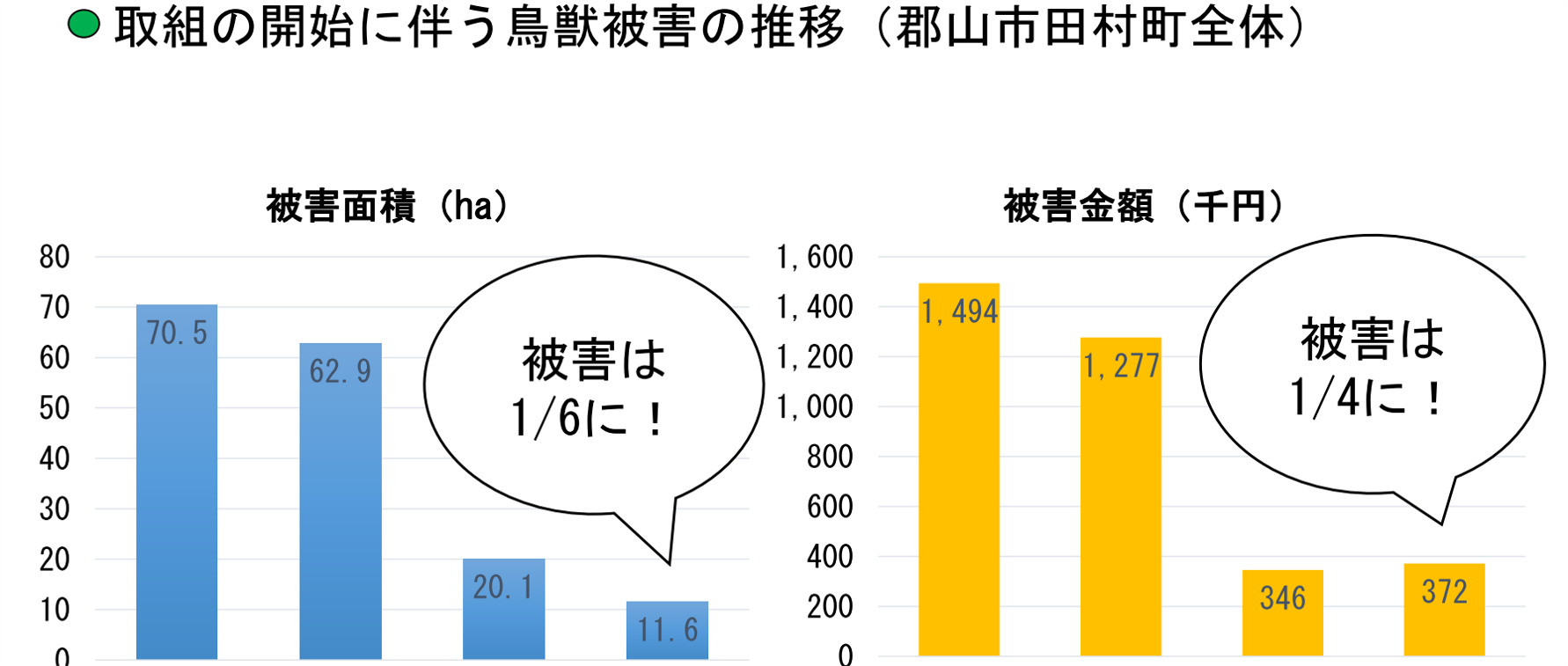

福島県 郡山市の田村町「田母神集落」では、「鳥獣被害の割合が高いわりに、有効な対策を実施できていない」という住民アンケート結果を受け、県・市の協力を受け、集落ぐるみの対策に着手。集落環境診断や勉強会を重ね、被害対策への機運が高まり、合意形成が図られ、「生息環境管理」「侵入防止対策」「猟友会と連携した個体数調整」の取組が進み、集落に留まらず、田村町全体の農作物被害額が減少しています。

被害金額(田村町)は、約1,494千円(活動開始前:令和元年度)から約372千円(令和4年度)に減少しました。

この取り組みは令和6年度の農林水産省「鳥獣対策優良活動表彰」被害防止部門(団体)で農村振興局賞を受賞しました。

主な取り組み

センサーカメラの動画を活用

集落環境診断による現地確認だけでなく、センサーカメラで撮影した動画を活用することで、地域住民全体に野生鳥獣の侵入箇所や被害箇所等の現状についてわかりやすく共有することで鳥獣被害対策に対する意識を醸成しました。

有休農地や高齢者の農地も対策

担い手不足や効率的な管理を考慮し、遊休化した農地や自分ひとりでは鳥獣対策に取り組めない高齢者の農地も範囲に含め、集落の全農地に被害防止対策を施す方針で、電気柵を設置。設置後はグループ単位で点検や除草などの管理を行うとともに、センサーカメラを活用して効果検証を実施しています。

効率的な個体数調整

区長、副区長や中心的な担い手に集約されるイノシシの出没情報や生息情報を捕獲隊に共有し、箱わな設置箇所の選定や移設に活用することで、効率的な「個体数調整」を実施。また、獣サイズ判定センサーを搭載した箱わなにより、捕獲者の負担を軽減。

ノウハウ継承の工夫

電気柵設置や維持管理は住民によるグループ単位で行い、経験や知識を持つ住民が集落内の新規就農者や若者など経験が浅い住民に対しノウハウを継承しながら活動しています。

「人と獣の境界線づくり」で被害ゼロ|福井県 福井市

福井県 福井市「神当部区」では、全住民は約20名、かつ高齢者の割合が多くを占める集落において、「守るべきものは営農も含めた住民の暮らしそのものである」という考えのもと、「人と獣の境界線をつくり、人と獣の棲み分けを図る」取組を開始して以来10年以上、イノシシによる農作物被害・畦畔被害ゼロを維持しています。

被害金額(神当部区内)は、約180千円(活動開始時:平成26年度)からゼロ(令和5年度)になっています。

この取り組みは令和6年度の農林水産省「鳥獣対策優良活動表彰」被害防止部門(団体)で農村振興局賞を受賞しました。

主な取り組み

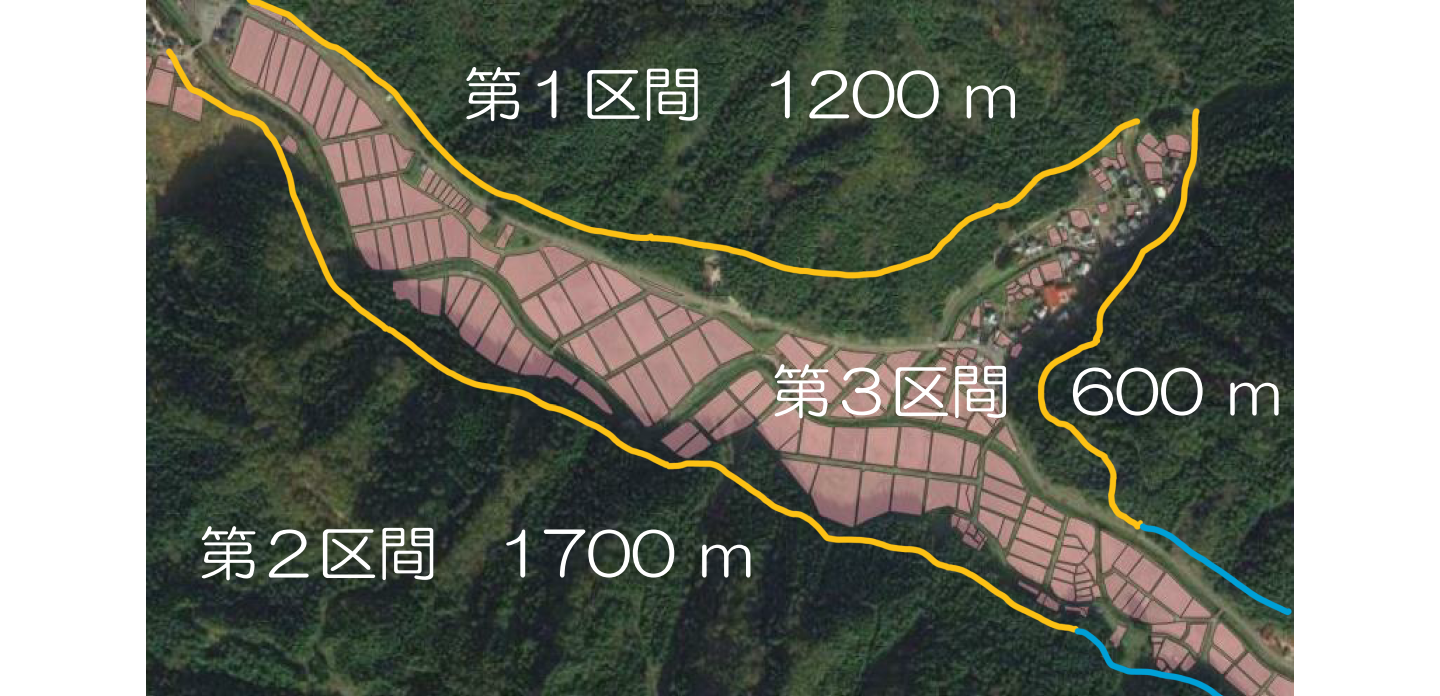

集落周縁に点検通路を整備

「人と獣の境界線づくり」として、平成26年から27年の2か年で、集落ぐるみの体制で集落周縁の里山内に点検通路を整備し、獣側が作業スペースとなるよう通路の集落側に電気柵2段を設置。毎年4月初旬に3~4名で点検通路の補修と電気柵コードの設置作業を行い、電気柵設置期間中は、毎週1回当番制で見回りを行い、電圧の維持管理を行うほか、台風などの強風の翌日には必ず電圧測定を行い、異常があれば自主的に点検補修を実施しています。

降雪前の11月中旬には4~5名で撤収作業も実施しています。

緩衝地帯を整備

電圧を高く維持するため、電気柵コードを4年ごと更新。また、電気柵の集落側はもとより、電気柵より山側10m程度まで緩衝帯を整備しており、さらに野生鳥獣に対する心理的な圧をかけています。

クマの痕跡・目撃情報もゼロ

「人と獣の境界線づくり」に取り組んで以来10年以上、イノシシによる農作物被害・畦畔被害ゼロを維持しています。取組開始当初にはシカの目撃や出没があったものの、近年はほとんどなくなっています。

また、クマの大量出没年でも神当部区周辺では痕跡・目撃情報はありません。

電気柵の設置状況

〈参照〉

農林水産省「令和6年度 鳥獣対策優良活動表彰受賞者からの取組報告~下関市豊北町大字田耕『朝生地区』発表資料」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hyousyou_zirei/hyousyou/attach/pdf/dai12samitto-21.pdf

農林水産省「令和6年度 鳥獣対策優良活動表彰受賞者からの取組報告~郡山市田村町田母神集落発表資料」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hyousyou_zirei/hyousyou/attach/pdf/dai12samitto-4.pdf

農林水産省「令和6年度 鳥獣対策優良活動表彰受賞者からの取組報告~福井市神当部区発表資料」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hyousyou_zirei/hyousyou/attach/pdf/dai12samitto-7.pdf

%20(1).png)