新居浜市・西条市のデータ連携基盤を構築 多種類の地域課題解決サービスを運用

自治体が地域DXプロジェクトを実施するパートナーとして、地元のケーブルテレビ事業者と連携する事例が全国で増えている。情報通信の技術力やノウハウを持ち、地域密着で事業を展開しているケーブルテレビ事業者は、地域DXの連携相手として最適だ。「自治体×ケーブルテレビ連携」による地域DXは自治体や地域住民にとって、どのようなメリットをもたらしているのか、全国の主要事例を取材したレポート記事を8回にわたり連載する(7/24(木)~25(金)開催の「ケーブル技術ショー2025」では、この連載でレポートする事例など、各地で進められている「自治体×ケーブルテレビ」の連携事例について、シンポジウムや展示等で詳しく紹介する)。

連載3回目の今回は、(株)ハートネットワーク(愛媛・新居浜市、伊藤直人社長)の事例をレポートする。同社は愛媛県新居浜市・西条市のスマートシティ施策の中で、データ連携基盤の構築・運営や地域課題解決のための各種サービスのシステム開発・運営などを請け負っている。スマートシティの協議会メンバーやプラットフォームを担当する企業という立ち位置を活かし、地域DX事業に幅広く取り組んでいる。複数自治体の地域DX連携も構想する。同社の取り組みと、なぜ自治体から信頼を寄せられているのか、取材した。

(取材・文:『月刊B-maga』編集部・渡辺 元)

地域ポイントやMaaS事業を展開

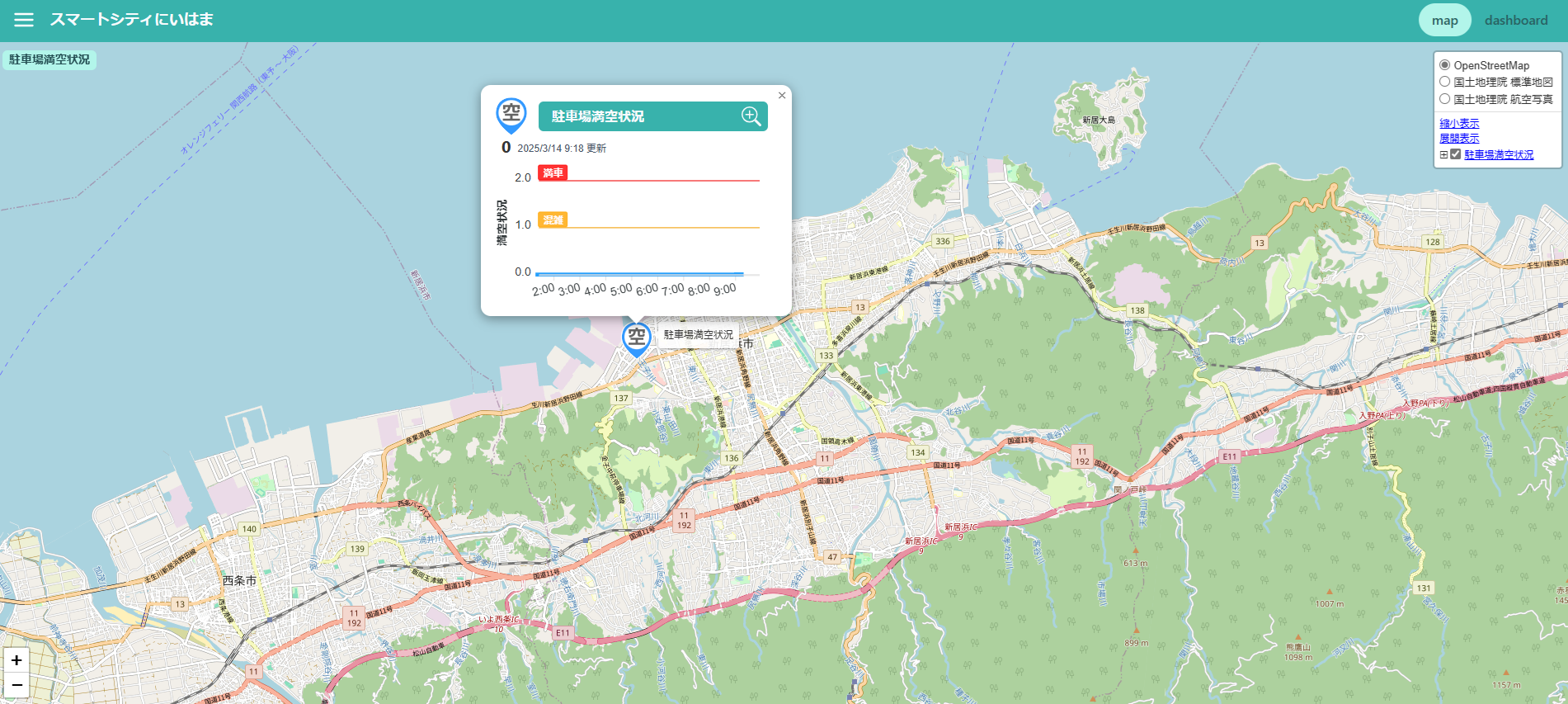

駐車場の満空状態を表示したダッシュボード。満車時には公共交通機関や自転車、徒歩の利用を促す効果に期待する

ハートネットワークは新居浜市と新居浜市スマートシティ推進協議会を設立し、市の課題を解決する取り組みを進めている。同市は2020年にデータ連携基盤(都市OS)を整備しており、同社は他のベンダーとともにその構築に携わった。さらに、このデータ連携基盤に地域課題を解決するアプリケーションを接続する形で展開している。

同社が同市のデータ連携基盤を活用した地域課題解決として最初に取り組んだのは防災分野だ。同市では04年に河川の氾濫や土砂崩れが発生し、約10名の死者を出した。この教訓を踏まえ、スマートシティ推進協議会設立以前から河川監視カメラや水位センサーの設置が進められていた。これらのデータを集約する防災情報システムとデータ連携基盤を連携させ、市民にダッシュボード上で防災情報を可視化し提供している。また、地域経済の活性化を目的に、同市主体の地域通貨(地域ポイント)の運営も実施している。この事業は同市からの委託を受け、同社が運営を担っている。

同社は次の取り組みとして、交通課題の解決に向けたMaaS事業を開始した。(株)ハートネットワーク 代表取締役社長 伊藤直人氏は次のように説明する。「新居浜市では自家用車の利用率が高く、公共交通機関が衰退する中、高齢化に伴い自家用車を運転できない市民への対応が課題となっています。そのため、MaaS事業の第一歩として、デマンドタクシーサービスを導入しました。現在は配車アプリやコールセンターの運営を当社が受託し、事業を進めています」。

また、地域の公共交通の利便性向上とバス事業者の負担軽減を目的に、愛媛大学やソフトバンクと共同でバスロケーションシステムを開発した。このシステムはバス運行会社と市民に提供され、運行管理が容易になり、問い合わせへの迅速な対応が可能となった。バス運転士の負担軽減を目的としたアプリも開発し、運行の円滑化に貢献している。市民向けにはバスロケーションアプリを配布した。バス停にはアプリのQRコードが掲示され、市民が活用している。特に天候不順や地域の祭りによる運行変更時に役立っているという。

最新の取り組みとしては、電動キックボードの導入を進めている。23年度に観光庁の補助金を活用し、10台を購入し、昨年12月からサービスを開始した。「現在、7カ所の返却ポートを設置しており、25年度中に15カ所以上へ拡大します。返却ポートは公共施設、ホテル、民泊などに設置しています。今後は地元のイオンモールとも提携し、駅やバス停から目的地までのラストワンマイルの交通手段として、幅広い年齢層に利用してもらえるようにします」((株)ハートネットワーク まちづくり事業局 局長 佐野裕一氏)。

ハートネットワークは、MaaSの一環として「歩くこと」も推奨し、同市に健康アプリを提供した。このアプリは歩行距離だけでなく日々の健康状態を記録する機能も備えている。データ連携基盤に収集されたデータは分析され、同市の健康施策に活用されている。「さらに、歩数に応じて地域ポイントが付与される仕組みを導入しました。健康アプリの利用者は年々増加しており、今後も新居浜市の他のアプリケーションと連携を進めていく予定です」(伊藤社長)。

また、最新の交通施策として、同社は自家用車の利用を抑制するための駐車場管理のシステムを開発した。同市では駐車場が不足しているだけでなく、渋滞やCO₂排出の増加も課題だ。そこで、駐車場の満空状態を検知するシステムを開発し、同社が指定管理する公共施設に導入した。今後、市内各所に展開し、Webページで事前に駐車場の状況を確認できるようにすることで、満車時には公共交通機関や自転車、徒歩を利用することを促進させる。

AIを活用して防災情報を提供

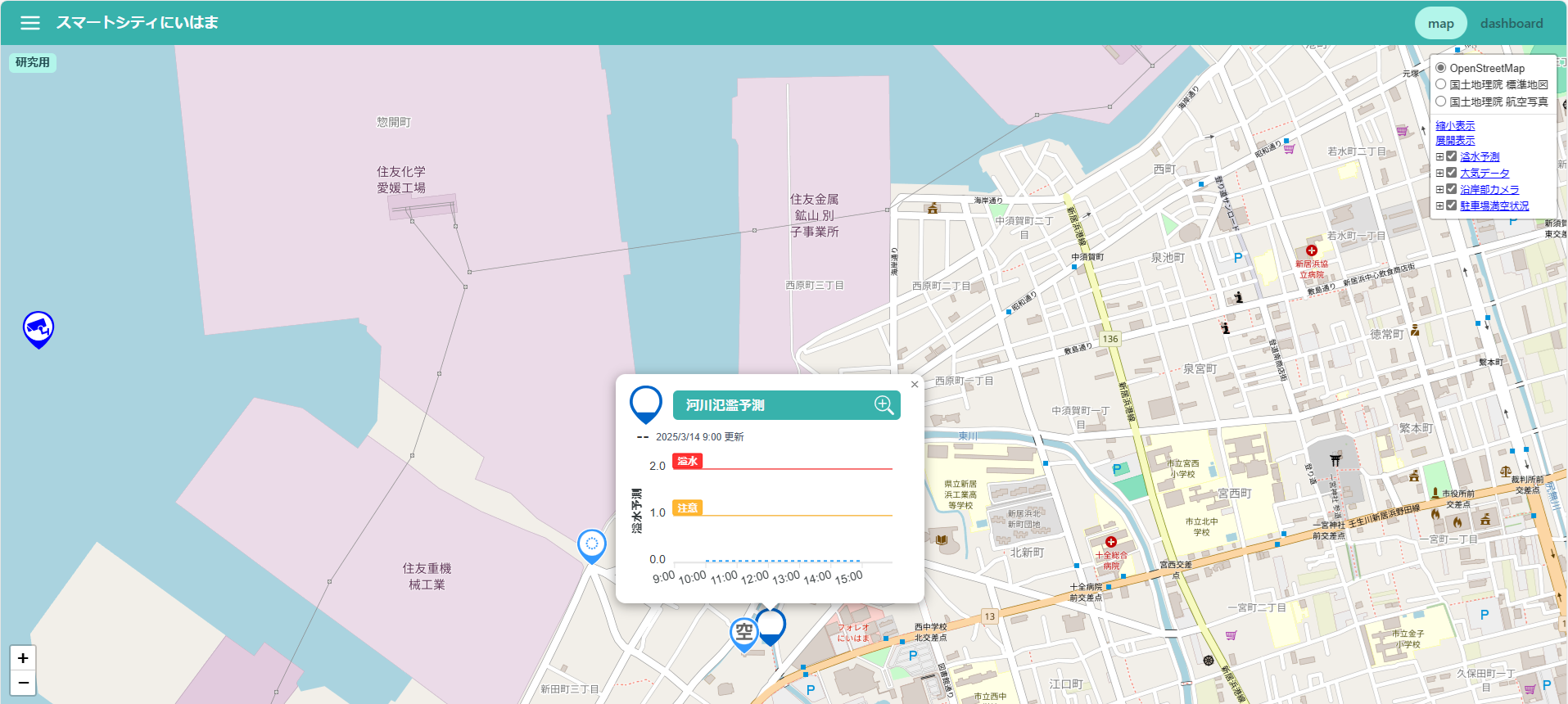

AIを活用した河川氾濫予測システム。台風時の氾濫時間を予測することで、高齢者などは早期に避難できる

内水氾濫対策のワンコイン浸水センサーの取り付け作業。データは独自のLPWA回線で伝送する。ワンコイン浸水センサーは500円硬貨サイズで、価格も1個500円を目指した機器

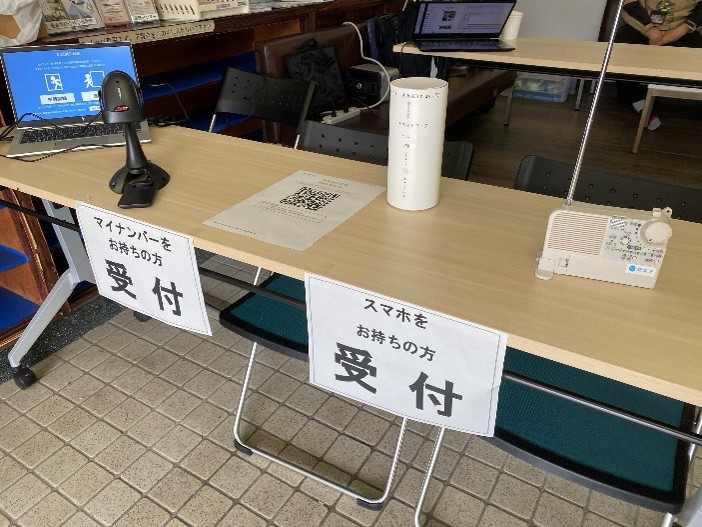

マイナンバーカードを活用した避難所チェックインのシステム。難所運営業務を効率化することで、避難所職員の人手不足を補う

ハートネットワークは防災分野では、AIを活用した河川氾濫予測システムを開発した。「過去や当日の雨量データ、水位データなどをAIに学習させ、台風時の氾濫時間を予測します。実用化の予定は25年度です。このシステムにより、氾濫前に市民へ予測情報を提供し、特に高齢者が早期に避難できるようにします」(伊藤社長)。

また、新居浜市は国交省のワンコイン浸水センサーを37カ所に合計100個設置し、同社が運用している。これは河川氾濫ではなく、頻繁に発生する内水氾濫への対策として導入されたもので、市民の防災意識向上や安全な避難経路の確保を目的にしている。「これらのセンサーは新居浜市の子供見守りシステムと同じ、独自のLPWA回線を活用しています。LoRaWANではなく、P2P通信技術を用いた独自方式を採用しました。基地局間の通信に既存のネットワークを必要としない仕組みを構築し、行政のランニングコストを抑えることを可能にしています。この独自LPWAは現在、子供見守りシステムと浸水センサーの情報送信のみに使用されており、セキュリティ面も十分に担保されています」(佐野局長)。ケーブルテレビ事業者としての同社の通信技術が活かされたサービスだ。

同社はマイナンバーカードを活用した避難所のチェックインサービスも開発し、同市が導入している。「この取り組みはデジタル田園都市国家構想交付金に採択されたもので、市民のマイナンバーカード普及とその活用方法を模索する中で生まれました。サービスの目的は、避難所運営における職員の人手不足を補い、業務の効率化を図ることです」(伊藤社長)。このほかにも同社は、陸上養殖におけるセンサーを活用したリモート監視システムなども提供している。

同社が24年度に特に力を入れたことに、デジタル人材の育成がある。同市は「DX推進ラボ」という勉強会を設けているが、市内の中小企業にデジタル人材が不足していることが課題となっている。そこで、「新居浜市に当社が協力し、年に数回の勉強会を開催して、デジタル人材の育成に取り組んでいます。新居浜市から当社が指定管理を請けている施設にローカル5G基地局を設置し、学習や実証実験のために開放しています。当社は市内の住友グループの大規模工場にもIoT機器を導入し、工場のDX化を推進しており、この事例などを中小企業の方にも共有して学習していただくなど、デジタル人材の育成を支援しています」(伊藤社長)。

周辺自治体の地域DX連携を構想

ハートネットワークは新居浜市に隣接する西条市でも、スマートシティの取り組みを行なっている。西条市はスマートシティをSDGsの観点から推進している。新居浜市のスマートシティ推進協議会と同様の「SDGs推進協議会」があり、同社から1名の社員を出向させ、事務局業務を担当している。SDGsを起点に地域課題解決を図り、ICT・デジタル技術を活用しながら、さまざまな施策を進めている。「現在、最も大きな取り組みとしては、新居浜市と同様の地域ポイント制度の導入や、子育て支援アプリの活用があります。西条市にもデータ連携基盤が整備されており、今後、さまざまなアプリケーションが接続されるでしょう」(伊藤社長)。

同社は今後、新居浜市と西条市の地域DXを連携させる取り組みを進めていきたいと考えている。両市もこの連携を望んでおり、「それを実現することが当社の使命だと考えています。25年度にはその動きが加速し、今後数年内に地域ポイントに限らず他のサービスの一部も統合されていく可能性が高いでしょう」(伊藤社長)。自治体側からも、同社に対して連携に向けた取り組みを求める声がある。

現在、地方では人口減少が進み、自治体単独の取り組みでは、地域ポイントなどはメリットが限定されるため、「複数の自治体のサービスを連携させることで、スケールメリットを活かす必要があります。地域ポイントでは、運営側、店舗側、利用者側のいずれにとっても、広域展開の方が利点は大きいのです。当社はできるだけ早期に、新居浜市と西条市の地域DXの連携を実現したいと考えています」(伊藤社長)。

愛媛県東予地域には4つの自治体があり、現在は新居浜市と西条市が地域DXの連携に着手しているが、今後は四国中央市や今治市とも連携を進めることが求められる。「各市や県もこの広域連携を望んでいるようで、当社としても自治体とともに取り組んでいきたいと考えています。また、各自治体のケーブルテレビ事業者との連携も、今後は重要になってくると思います」(伊藤社長)。

地元ケーブルテレビ事業者の強み

両市の協議会には大手ベンダーも参加しているが、地元ケーブルテレビ事業者であるハートネットワークが地域DXの取り組みで大きな役割を果たしているのはなぜか。そこにはケーブルテレビ事業者ならではの強みがある。「当社には、地域課題など地域の事情に精通し、小回りが利き、さらに地域のインフラを保有しているという大きな強みがあります。その上で、地域DXのプラットフォームであるデータ連携基盤の運用を当社が担当することで、データ分析を基にした自治体への課題解決の提案が可能となります。当社が次の課題を見つけ、新たな提案を行うこともできます。当社は地域課題をよく理解している地元企業として、自治体への提案を通して市民の皆様の安心や幸福度向上にも寄与できると考えています」(伊藤社長)。

ただし、すべてを同社だけで行うのではなく、大手ベンダーや中小事業者との連携が重要だという考えだ。同社が不足する部分を他の企業と協力することで補いながら、ノウハウや知識を蓄積することが最良の方法との考えだ。

同社は、特に重要なのは、アプリケーションを開発する前に、プラットフォーム自体を自社が運営することだと考えている。「プラットフォームを持つことで、多様なアプリケーションの接続に影響力を持つなど、運営側としての優位性を確保できます。ケーブルテレビ事業者がプラットフォームを保有することには、大きな利点があるのです」(伊藤社長)。

スマートシティの協議会の一員として活動することにも大きな意味がある。ケーブルテレビ事業者単独での取り組みでは、市役所や議会から反発が生じることもあるが、協議会の一員として活動すると受け入れられやすい。

同社は今後、医療機関のDXの取り組みを進める予定であり、現在その準備を進めている。「特に重要なのは病院内の通信・通話の改善です。現在使用されているPHSがサービスを終了するため、院内ネットワークの更新が急務となっています。さらに、災害時の緊急情報の告知ができないとか、電子カルテを医師のスマートフォンなどの携帯端末で送受信できないといった課題もあります。そこで、院内のネットワーク更新を機に、これらの問題も解決したいと考えています」(伊藤社長)。通院者の待ち時間が長いという課題も、院内ネットワークの整備によって業務効率を向上させ、解消を図る。災害時における院内の情報共有やスタッフ間の連絡が現状では課題となっており、これについても改善を目指す。さらに、市内と近隣の病院同士のネットワークを構築し、有事の際に連携できる仕組みを整備することについても、同社は実現に向けた取り組みを進めていきたいと考えている。

自治体・ケーブルテレビ連携のイベント「ケーブル技術ショー2025」

本連載の地域DX事例のキーパーソンが結集するシンポジウムも開催

ケーブルテレビ業界で国内最大の展示会「ケーブル技術ショー2025」が、「自治体+ケーブルテレビ」のイベントに進化して2025年7月に都内で開催される。近年、自治体が地域DXのインフラ構築や運営などの業務を地元ケーブルテレビ事業者に委託する成功事例が全国で増えている。ケーブルテレビ業界でも、地域DX事業への取り組みに業界を挙げて力を入れている。

このような動向を受けて、今年のケーブル技術ショーは自治体関係者向けの展示やセミナー、ケーブルテレビ事業者と自治体の来場者、出展者が意見交換や交流を深めるための交流イベントなどを大幅に強化する。

ケーブル技術ショーでは、本連載でレポートする自治体・ケーブルテレビ連携による地域DXのキーパーソンたちも会場に結集。シンポジウムやセミナーで、より詳しい情報を話したり、聴講者からの質問に直接答えたりする。交流イベントで情報交換もできる。

※本連載、ケーブル技術ショー2025の自治体・ケーブルテレビ連携に関する主催者展示、シンポジウム、セミナーの企画は、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の「地域ビジネス推進タスクフォース」のご協力をいただきながら実施します。

●「ケーブル技術ショー2025」の概要

開催日 | 2025年7月24日(木)・25日(金) |

会場 | 東京国際フォーラム |

主催 | (一社)日本ケーブルテレビ連盟、(一社)日本CATV 技術協会、(一社)衛星放送協会 |

参加料金 | 無料※(事前登録制) |

※「ケーブルコンベンション2025」も同会期・同会場において開催されます。

| 設立 | 1975年7月1日 |

|---|---|

| 代表者名 | 理事長 中村 俊一 |

| 本社所在地 | 〒160-0022 |

| 事業内容 | 各地の自治体は「デジタル田園都市国家構想交付金」や「地方創生推進交付金」などを活用し、地域の活性化や持続化可能な地域社会の創生を目的にICTサービスの導入によるさまざまなDX改革を進めています。 地方公共団体と繋がりが深いケーブルテレビは、地域密着の情報通信インフラとして、あるいは地域に根差した事業者として、地方公共団体や民間企業と連携し、自治体DXや地方共創、スマートシティの取り組みなどを積極的に進めています。 ケーブル技術ショー2025では、地域課題解決に向け地方公共団体やケーブルテレビ事業者を集め、ソリューションやノウハウなどの解決策の提供に加えビジネスマッチングを開催いたします。 |

本サイトの掲載情報については、自治体又は企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。

提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は何ら保証しないことをご了承ください。