「給食費無償化」で複雑になる業務は、負担費用の自動割当で効率化を

.png)

※下記は自治体通信 Vol.67(2025年7月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

国は、令和8年度から小学校の「給食費無償化」を全国一律で実施する方針で動き出した。詳細な制度設計は未定*だが、学校関連業務の効率化を支援する日本ソフトウエアマネジメントの佐々木幸悦氏は、「給食費の負担先が国と自治体に分かれ、精算業務が煩雑になる可能性が高い」と指摘。そのうえで、「給食費の算出と負担先の割当のシステム化」を解決策の一つに挙げた。では、どのようなシステムを選べばいいのか。同社の佐々木和真氏を交えて聞いた。

*令和7年6月10日現在

中学校が有償のままだと、負担先の割当が複雑になる

―小学校の「給食費無償化」で、自治体にはどのような課題が生じると見ていますか。

佐々木(幸) 給食費の地域間格差を考慮すると、国の費用負担は公平性を保持できる定額補助となり、実費との差額を自治体で一部負担する可能性が高いと見ています。その場合、生活保護などで国からの補助金を受け、すでに給食費が全額無償の世帯では、費用を負担する機関が異なります。そのため、学校や教育委員会で、どの児童・生徒が「自治体の一部負担」「国の全額負担」なのか特定したうえで負担先の割当が必要です。また、中学校で有償を維持する場合、システム上で「保護者負担」も加えた3つの負担先を割り当てなければなりません。この複雑な割当業務を、ただでさえ人材が不足する教育委員会や学校だけで行うと、職員に重い負担がかかります。

佐々木(和) 加えて、アレルギーや欠席などを理由に、給食を食べられない児童・生徒に対して、自治体によっては食べられなかったぶんの金額を補助する施策を設け、個別に給食費を算出しています。このシステムを無償化による割当業務にも対応するよう改修するとなると、費用と時間がかかり、来年度の実施に間に合わなくなる可能性も否めません。

―どのようなシステムなら速やかに対応できるのでしょう。

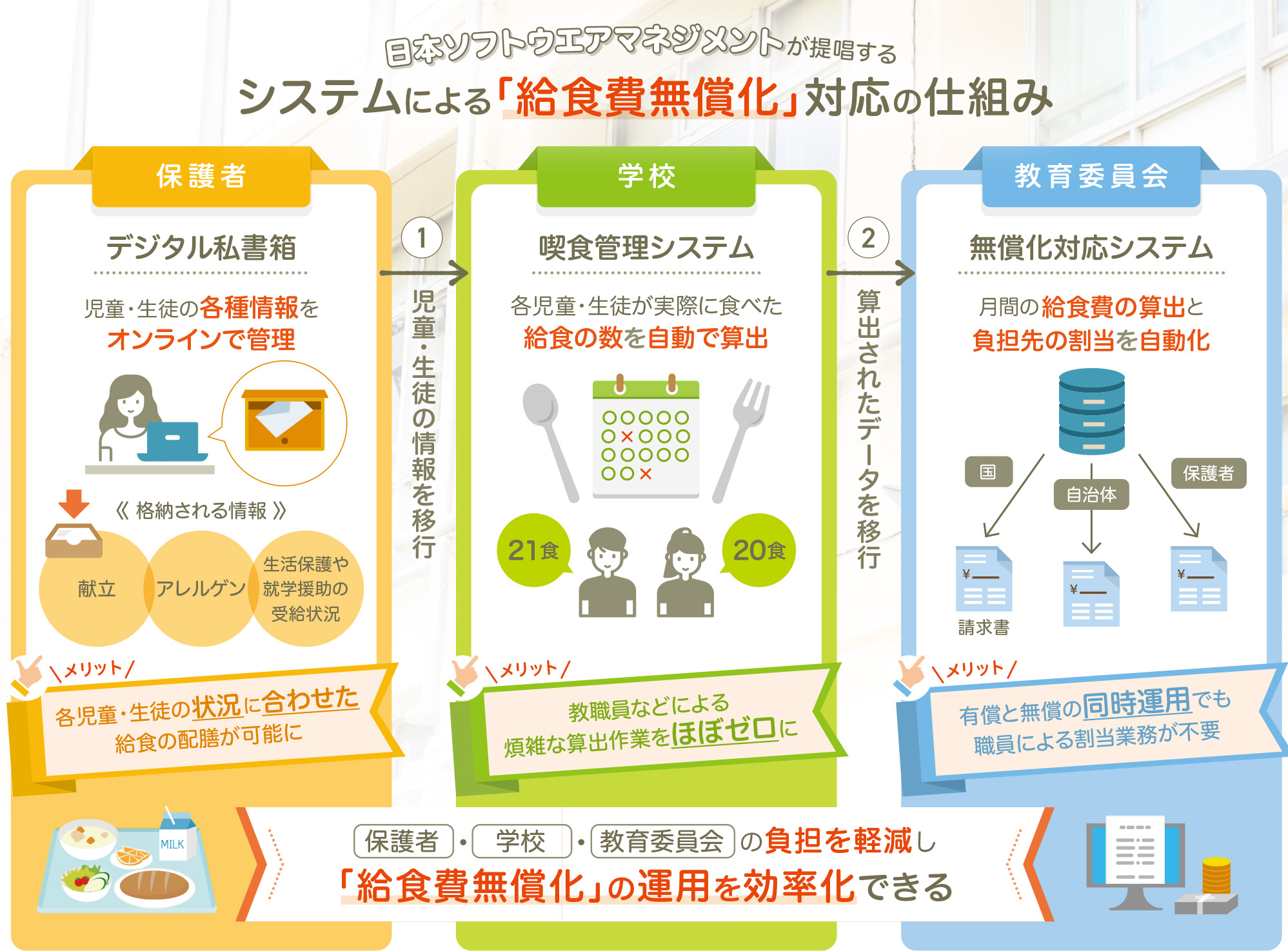

佐々木(和) 保護者・学校・教育委員会で負担を分散したうえで、システム間で情報を連携した仕組みが有用です。当社では、「給食費無償化」を実施済みの自治体を支援した経緯から、この仕組みを構築済みで、速やかな導入が可能です。その仕組みは、まず児童・生徒一人ひとりに「デジタル私書箱」を設け、保護者が「給食を食べる日・食べない日」やアレルゲンを申請。さらに支援状況などの個人情報も格納されます。そのデータが学校の「喫食管理システム」に移行され、ここで各児童・生徒が実際に食べた給食数を自動で算出します。その合計を、教育委員会の「無償化対応システム」へと移し、各児童・生徒の個人情報と照合。給食費の負担先を、無償なら国・自治体、有償なら保護者に自動で算出・割当するので、有償・無償の同時運用で複雑化した業務で生じる職員の負担を大幅に軽減できます。

佐々木(幸) さらにこの仕組みなら、将来の変化を見据えた柔軟な運用を実現できます。

政策変更にも柔軟に対応可能

―どういうことでしょう。

佐々木(和) 子育て支援が重視される昨今、「給食費無償化」をめぐる議論は活発に続けられると見込まれます。しかし、こうした政策には、必ず財源の問題がセットとなり、経済状況などによって「誰が負担すべきか」は、流動的になる可能性があります。仮に、公立学校すべてが無償化となっても、その負担先と金額がつねに一定とは限りません。政策変更のたびにシステムを改修していたら、自治体のコストはかさむばかりです。その点、当社の仕組みを一度構築しておけば、無償・有償の切り替えや負担先の変更などが生じても、システム上で数値や項目を変更するだけで、速やかに対応できます。

―今後、自治体の給食関連業務をどう支援していきますか。

佐々木(幸) 学校給食は、児童・生徒の健やかな成長を支え、子どもたちの未来を育む「公共インフラ」だと考えています。その管理・運用を最適化し、安定した供給体制を構築するためにも、ぜひ当社にお手伝いさせてください。

.png)

| 設立 | 昭和56年4月 |

|---|---|

| 資本金 | 5,000万円 |

| 売上高 | 27億9,398万円(令和7年3月期) |

| 従業員数 | 161人(令和7年3月現在) |

| 事業内容 | ソフトウェア開発、ソリューションサービス、システム導入、医療情報処理、AI、バイオテクノロジーなど |

| URL |

%20(1).png)