自治体AI活用の「次の一手」

前回、「AIにできること」と「AIがすべきこと」は必ずしも同じではないという話をしました(参照:「AIにできること」から「住民が人にしてほしいこと」への発想転換)。今回はその議論を深めながら、自治体におけるAI活用のこれからについて考えていきます。

「人間がやった方がいいこと」という視点

前回の記事を書いてから、「人間にしかできないことは何か?」という問いについて考え続けてきました。しかし、もっと大切な視点があるのではないかと思うようになりました。

それは、「人間がやった方がいいことは何か?」「人間がやりたいことは何か?」という問いです。

前者は相手からの視点。住民が人間にやってほしいこと、対人だからこそ感じられる安心感や繋がりといった価値です。これは前回記事で触れた内容です。

後者は自分からの視点。そのプロセスや行為から喜びや成長を感じられるもの。学校のレポートで考えてみましょう。AIで簡単に書けてしまう時代ですが、それでは全く意味がありません。教員が学生に求めているのは正しい答えだけではなく、思考の鍛錬だからです。

類似のことが自治体業務にも言えます。説明責任が重要となる行政組織で働く職員に求められるのは、AIが出した最終成果だけでなく、そのプロセスを理解し検証・説明できる力です。

自治体AI活用の現在地

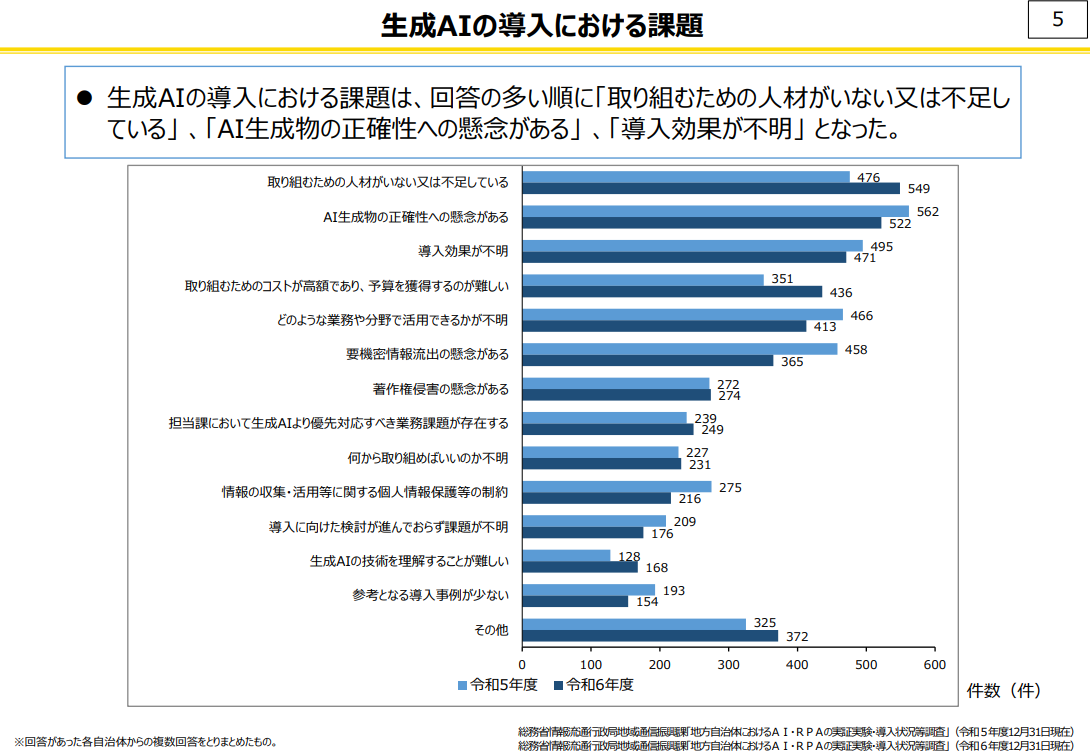

総務省の調査(令和6年12月末)によると、生成AIを導入済みの団体は都道府県・指定都市で約9割、市区町村では3割にとどまっています。活用内容は「あいさつ文の作成」「議事録の要約」といった内部業務が中心で、住民対応支援領域は2割程度と低調です。

同調査による導入が進まない理由は、①人材・ノウハウ不足、②正確性への懸念、③予算不足、④ルール不在といった課題に集約されます。

総務省「自治体における生成AI導入状況」(令和7年6月30日版)より

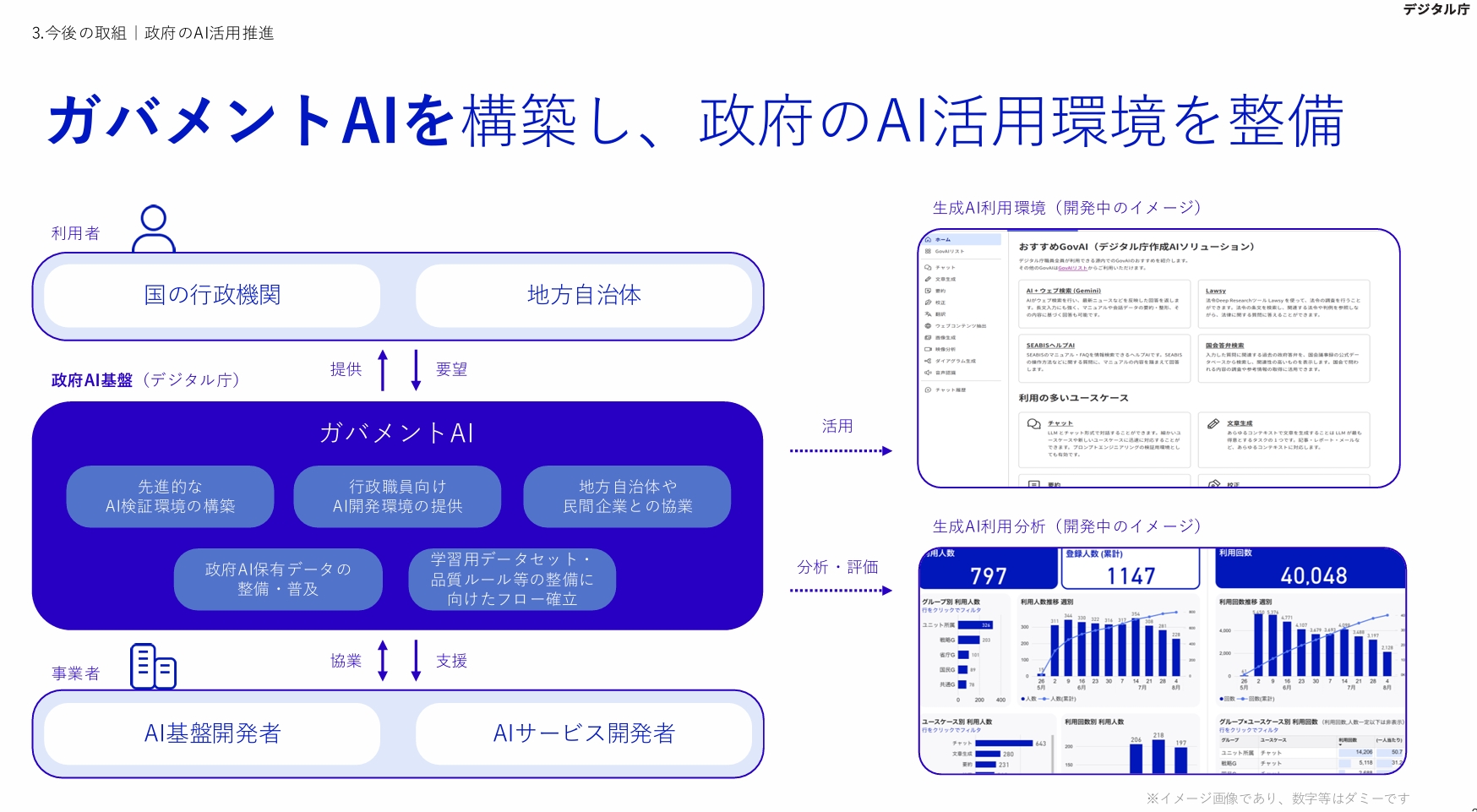

しかし、2026年にデジタル庁が提供予定の「ガバメントAI」により、技術・費用・ルールの問題は大きく改善されるでしょう。基盤が無償または低額で提供され、セキュリティ要件も満たされると考えます。

デジタル庁「活動報告及び今後の取組」(令和7年9月5日)より

問題は、AIが利用できる環境が整った時、「業務でどう使うか」というノウハウの課題がより鮮明になることです。

AIを活用した成果を上げるための方程式

私は、AIを活用して成果を上げるための方程式を次のように考えています。

「AIの能力」は自治体ではコントロールできず、また現時点で通常業務には十分なレベルではないかと思います。ガバメントAIが提供されることで、この部分はさらに標準化されます。

つまり、今後の差別化要因は「データの質」と「プロンプト(業務への組み込み方)」です。どんなデータを読み込ませ、どう業務に組み込むか。ここに自治体におけるAI活用の創意工夫の余地があります。

「職員支援型AI」という可能性

これらを踏まえた時、私は「職員支援型」のAI利用が今後大きな効果を発揮すると考えています。

いきなりAIがすべてに対応することを期待すると、必要なデータが膨大になり、誤回答のリスクも払拭できません。一方、職員の業務をサポートする形であれば、段階的に導入でき、誤りがあっても職員が気づいて修正できます。

職員支援型AIのイメージは、普段ベテラン職員に聞くことをAIに聞くようなものです。

例えば、窓口や電話で住民対応する際、AIが同席してリアルタイムで音声を聞き取り、必要な情報や根拠法令を職員に提示する。職員はその情報を見て判断し、対応する。当初は回答できないこともあるでしょう。その時はベテラン職員に聞き、得た知識をデータとして蓄積していく。「出る順」に回答をつぶしていくのです。

これを繰り返すうちに、新任職員も知識面ではベテラン職員と同等のレベルに達することができます。接遇や対応の仕方についてもAIは助言が可能です。これまで個人では業務対応の振り返りが難しかったと思いますが、AIからフィードバックを受けることで改善・成長できるようになります。

職員支援型AIがもたらす価値

このアプローチは、特に人材育成の観点で大きな価値があると考えます。

自治体では数年ごとの異動が一般的です。ようやく業務に慣れた頃に異動となり、次の部署でまたイチから学び直す。ベテラン職員が退職すれば、その人が持っていた知識やノウハウは失われてしまいます。この「知識のロス」は、組織全体で見れば膨大なコストです。

職員支援型AIがあれば、ベテラン職員の知見はデータとして蓄積され、組織の資産になります。新任職員は最初からベテランの知識を活用でき、自分の経験を積み重ねていける。異動しても、その部署のAIアシスタントがリアルタイムにサポートしてくれます。

さらに重要なのは、2030年問題です。団塊ジュニア世代の大量退職により多くの自治体で職員数が大幅に減少し、基本的な行政サービスの提供すら危ぶまれる状況に陥る可能性が指摘されており、少ない人数で同じ業務をこなすためには、ひとりひとりの生産性を飛躍的に高める必要がある。職員支援型AIは、まさにその解決策のひとつになりうるのではないでしょうか。

地域情報の価値という新たな視点

もうひとつ、重要な点があります。

今後AIの技術がコモディティ化する中、「データの質」がアウトプットの価値を左右します。事実、既存のデータを持っている企業がAIを使って付加価値を生み出し始めています。海外では、ローカルメディアがAI企業と年間数十億円規模のライセンス契約を結び、地域情報を提供する例も出てきました。

その観点で見た時、自治体・地域はローカル情報の宝庫です。

住民ひとりひとりの状況、地域の歴史や文化、過去の施策とその効果、住民からの相談内容とその対応事例。これまでは人の頭の中や紙の書類、個別のシステムに分散していた情報が、AIを介して統合され活用される。そうなれば、高度にパーソナライズされた住民サービスも実現します。

業務でAIをうまく活用しながら、これまで蓄積されてこなかった情報──特に属人的な知識やローカルルール──をデータとして蓄積し、そのデータを価値に変えて地域に還元していく。ここに新たな可能性があるのではないでしょうか。

おわりに

政府がAIの利用環境を提供するとしたら、自治体に求められるのは「AIをどう使うか」というノウハウと、「どんなデータを蓄積・活用するか」という戦略です。

職員支援型AIは、その両方を同時に実現できるアプローチだと考えます。職員の成長を支えながら、業務の中で自然に実務上の優先度の高いデータが蓄積されていく。そして、そのデータが地域の資産となる。

自治体DXの本丸は、効率化だけではありません。住民サービスの質を高め、職員が成長し、地域の価値を高めていくこと。AIはそのための強力なパートナーになるかもしれません。

(続く)

加藤俊介@官民共創:@ShunsukeKato_

%20(1).png)

.png)