みなさんの職場は風通しが良いですか? 止む止まれず“上意下達”を発動せざる得ない場合でも、ギスギスしない「風通しの良い職場」をつくることができます! 誰もが望む職場における風通しの良さ。どうすればそんな理想が実現できるのか、一緒に考えてみませんか?

風通しの良い職場とは?

よく言う「風通しの良い職場」という言葉。これってどういう状態であることを指すのでしょうか。

なぜ、「風通しの良い職場」が必要なのでしょうか。それは誰が尽力して実現すべきことなのでしょうか。

職場における「風通しの良さ」とは何でも話せる「フラットな関係」と表現されることがありますが、そもそも職場というのは上司と部下という命令系統が存在し、命令する上司と命令を受ける部下の間でフラット=対等な関係というのは存在しえないもの。

下位の者が休みを取るときに緊張したり変にご機嫌を伺ったり、あるいは言い出しにくいので休暇が取りづらいなどということがないことを例示して「気兼ねなくなんでも言える関係」という意味で表現する人もいますが、休暇の取得という単純な意思決定ならともかく、仕事を進めるうえで下位の者が上位の者に案を挙げてボトムアップで進めていくときに「気兼ねなく何でも言えるのか」「上位の者が考えている方向性に即して案を作成するのが通例ではないか」「仮に下位の者が挙げた案に対して否定的な修正意見が上司から示されたときに、『対等に』議論することなどできないのではないか」という疑念がわいてきます。

そういった考え方の延長線上には「風通しの良い職場」とは、仕事を円滑に進めるための環境、手段であって、仕事を上手く進めるためには上意下達もやむを得ず、その結果「風通しがよくない=気兼ねなく何でも言えるとはいいがたい」状態も当然ありうる、という考えを持つ人も相当程度いるのではないでしょうか。

風通しを良くするのは誰の仕事?

職員一人ひとりがその職位、職責に応じて組織の運営にそれなりの責任を分担し、その責任を果たすべく日々のふるまいを自律すべきことは組織の構成員として当然のことです。

いくら首長や管理職が「風通しの良さ」を用意してなんでも言い合える心理的安全性を保障したとしても、その環境の濫用で指揮命令系統が乱れ、結局仕事にならないという事態は避けねばならず、そうならないためには管理職だけでなく職員の側にも「風通しの良さ」を担う責任の一端を自覚してもらわなければなりません。

しかし、組織が果たすべき目標に向かって組織を統率し管理する職責を担う者と、その配下で組織の一員として与えられた役割を分担して所掌する者とでは、組織に対する責任の持ち方やその度合いが異なるため、「風通しの良さ」をはじめとする職場環境の整備に対する職員の積極的な行動を促す仕掛けについてはひと工夫が必要です。

では、職位、職責のそれほど高くない職員がその属する組織の中で自らが果たすべき役割について積極的に貢献しようと行動するためのモチベーションを、組織として当該職員に対してどのように与えればいいのでしょうか。

カギは「組織への愛着」

職位、職責の低い者と組織との関係性を良好にするひとつの鍵は「愛着」です。

私も経験がありますが、職員の不祥事が起こるたびに「管理監督が不十分だった」「今後は職員への指導を徹底し再発防止に努める」とコメントを出しながら、その不祥事が職務に関連のない個人的な行動である場合に、正直言ってこのような事案に対して管理職として職員の管理監督を行うことができるのかという無力感に囚われることがあります。

部下職員との勤務時間中の接点でなんとなく心に闇を抱えているような傾向を発見し、私生活上の相談に乗ることで不祥事を未然に防ぐという事案も皆無ではないでしょうが、これまで見てきた不祥事の多くは、その前兆を仕事場の人間関係の中で見抜くことはほとんど不可能だったと振り返って思います。

しかし、それでも日頃からの職員への指導助言、管理監督で不祥事の芽を摘むには、前兆を把握するのではなく、不祥事を起こさない資質を育て、その資質の有無や強弱を随時確認していくことしかないのだろうと思い至りました。その確認すべき資質が「組織への愛着=帰属意識」だと私は思うのです。

風通しの良い職場をつくるカギは「組織への愛着」

愛着を持ってもらうために

「組織への愛着=帰属意識」は、職員が組織に対して積極的に貢献するモチベーションになりうる大切な感情で、組織を統率管理する職責を全うするうえでは、部下職員にぜひ抱いてほしいもの。

しかしながらこの「愛着」というシロモノ、職員自らが持ちたいとか育てたいとか能動的に思うものではなく、まして誰かから「愛着を持つように」と指導されたり「愛着を持ってください」と対価を支払われて懇願されたりしたからと言って受動的に抱く感情でもありません。

あくまでも置かれた環境の中で自然と生まれ育っていく感情で、それはどこか恋愛にも似ています。自分が恋愛感情を抱いた相手方に振り向いてほしいときに、命令したりお金を払ったりはしないのと同じです。

この「組織への愛着」という感情を職員に抱かせ、これを育て、維持することは使用者、管理職の重大な任務であり、そのための取り組みこそが「風通しの良さ」をはじめとする労働環境の整備だと私は思うのです。

帰属意識は、組織への帰属という事実によって自然に発生するものではありません。

家族や地域、あるいは会社等の組織でも、あたかもその一員になったことで自動的に帰属意識が発生し、その意識を持っていることが当たり前であるかのように扱われるケースがありますが、本当の帰属意識を育む大事な環境、土壌がそこになければ構成員は組織への愛着を持てず、やがて組織から離れていきます。

その大事な環境、土壌というのが「自分が組織に受け入れられ、尊重されている」という事実、あるいはそれを感じることができる環境だと私は思います。

その環境を整備するのは誰か?

自分が受け入れられていない場所では居心地の良さを感じることができません。

言いたいことが言えない、尋ねたいことを聞くことができない、自分の自由な意識による行動が許容されない、そんな居心地の悪い窮屈な場所で「愛着」を感じ、自分はこの組織の一員だと帰属意識を持ち、貢献することができるでしょうか。

もちろん、組織は集団ですから集団としての合一性は求められますが、その中でも個人が個人としてありのまま許容され「そこにいてもいいんだよ」とその存在を尊重されるというグラウンドルールが構成員に共有され、それが組織運営の基礎に置かれている、そのような場で日々を過ごすなかではじめてその組織への愛着=帰属意識が芽生え、その組織に貢献したい、迷惑をかけたくない、と何の見返りもなく思えるようになるのではないでしょうか。

だからこそ、「すべての人が適任者」として許容し、気兼ねなく自由闊達に意見を交わすことができる土壌としての「風通しの良い職場」であることが重要で、その環境を整備することは使用者、管理職がまずもって行わなければいけない職務なのだと私は思うのです。

「風通しの良さ」を生むグラウンドの整備は使用者・管理職の職務

仕事は仕事として組織の合一性を保ちながら一定の指揮命令系統の中で意思統一を図って進めていく必要があります。その中では最終的に自らの意思を抑えて組織の決定に従うという局面も当然あります。

しかし、一方で組織そのものを維持し、その能力の最大化を図るためには構成員である職員一人ひとりの組織への貢献意欲が不可欠であり、そのためには使用者、管理職がその責務として一人ひとりが組織の一員として認められ尊重される環境の整備を行うこと。

これこそが「風通しの良い職場」づくりだという私の結論、皆さんの受け止めはいかがでしょうか。

(続く)

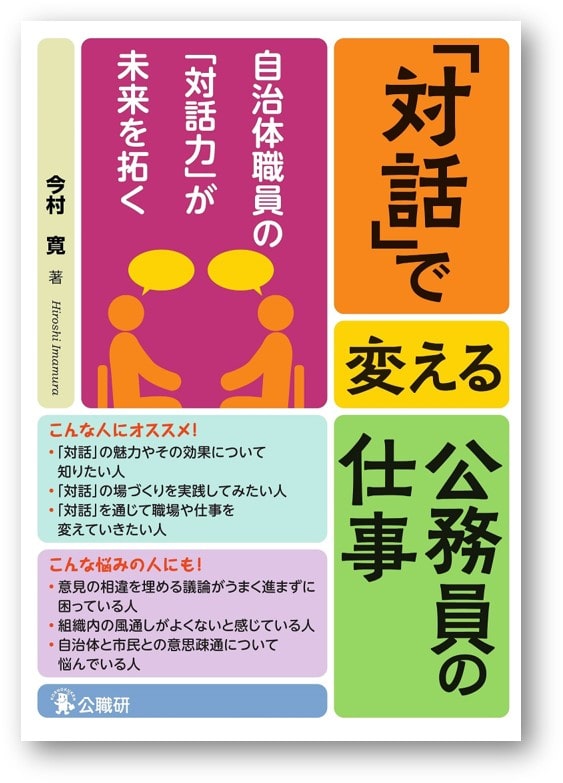

■ 今村 寛さんの著書紹介

■ 「自治体財政よもやま話」(note)を更新中

%20(1).png)