※下記は自治体通信 Vol.69(2025年10月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

移住希望地ランキング*や「1人当たり県民所得」など、各方面での評価で近年、存在感を高めている栃木県。今年は、県政の最上位計画である「とちぎ未来創造プラン」が最終年度を迎えている。現在は次期プランの策定中だが、そこでは、知事6期目に突入した福田氏のもと、同県の優位性を活かした持続的発展の道筋が探られている。ここでは、長く栃木県政を率いてきた同氏に、これまでの成果や今後の県政ビジョンなどについて聞いた。

*認定NPO法人ふるさと回帰支援センターの窓口相談者が選んだ移住希望地ランキング

「ものづくり県」に発展し、「県民所得」は全国上位に

―知事として6期目に突入しましたが、これまでの福田県政の成果をどのように振り返りますか。

知事就任からこれまでは、「難局への対応」が最大のテーマであり続けました。就任当初は、県下最大規模の金融機関であった足利銀行の一時国有化があり、これは当時、「経済の激甚災害」といわれました。その後、平成20年のリーマン・ショックや平成23年の東日本大震災、平成27年の関東・東北豪雨、そして新型コロナウイルス感染症と、次々と難局に見舞われましたが、そのたびに県民のみなさんのご協力を得ながら乗り越えることができました。

その一方で、一貫して「人づくり」を基本に据えた県政を運営するなかで、本県の強みであるものづくり産業や農林業の振興などを推進した結果、「1人当たり県民所得」が全国上位にカウントされるようにもなりました。

―県民所得の向上には、どういった背景があったのでしょう。

もともと農業県だった本県ですが、東京との近接性に加え、広大な土地や豊かな自然環境、そして自然災害が比較的少ないといった強みを活かし、昭和30年代以降、いち早く工業団地を整備し、企業誘致に力を入れてきた経緯があります。その結果、現在では全国有数の「ものづくり県」に発展し、農・工・商業がバランスよく成長したことが、県民所得の引き上げにつながっていると考えています。

企業誘致には、私も知事就任以来、現場でのトップセールスに力を入れています。先日も、大阪・関西万博を視察した際、本県への進出を決めていただいたある在阪企業を訪問してきたのですが、そこは私が12年前にトップセールスで訪れていた企業でした。じつに12年越しの成果となったわけです。その企業によると「知事が一生懸命に栃木の魅力をPRされていた」という記録が、今回進出を決めた理由の1つだったと聞いて、トップセールスの重要性もあらためて実感した感慨深い訪問になりました。

次期プランにおいても「人づくり」が県政の基本

―栃木県では、最上位計画の「とちぎ未来創造プラン」が最終年度を迎えています。これまでの成果をどう総括されますか。

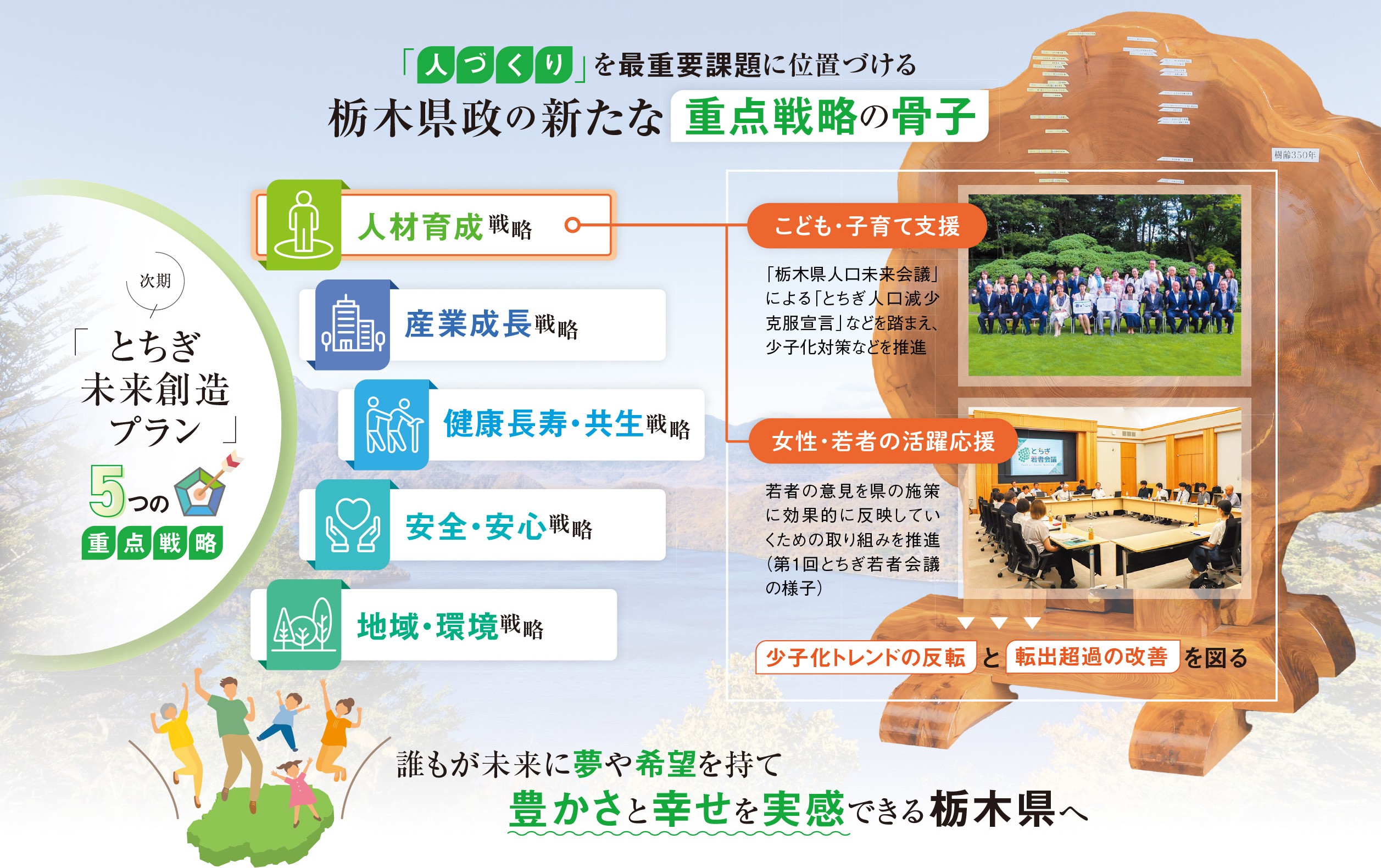

「とちぎ未来創造プラン」では、「人が育ち、地域が活きる 未来に誇れる元気な"とちぎ"」をめざすべき将来像とし、「人材育成」「産業成長」「健康長寿・共生」「安全・安心」「地域・環境」の5つの重点戦略を設定してきました。全体としては、概ね順調に進捗しているものの、第一の柱である「人材育成戦略」をめぐっては、合計特殊出生率が依然として低下傾向にあります。そのため、今年度新たに、県と市町の施策について助言・提案をいただく「栃木県少子化対策アドバイザー」3人を委嘱したほか、官民連携による「栃木県人口未来会議」を設置しました。ここでは、全県一丸の姿勢を示す「共同宣言」を8月に取りまとめており、今後は各団体・企業に「アクションプラン」の作成をお願いし、主体的に取り組んでいただきます。

―次期計画の策定に向けて、重要と考えるテーマはなんでしょう。

基本的には、引き続き「人づくり」を県政の基本として第1の柱に据えるほか、5つの重点戦略については、次期プランにおいても踏襲し、その下に15のプロジェクトを設定していく予定です。たとえば、「人づくり戦略」に紐づくプロジェクトでは、1番目に「こども・子育て支援」、2番目に「女性・若者の活躍応援」を設定し、女性・若者の働きやすい環境の整備に向けた取り組みを盛り込む予定です。これらを通じて、少子化トレンドの反転と転出超過の改善を図っていく考えです。

その一方で、人口減少は当面の間、避けられないものととらえており、多様な人材が活躍できる環境づくりを進めながら、各種産業の生産性・付加価値の向上を図ることで適応していかなければならないと考えています。

現代にも脈々と受け継がれる、優れた歴史文化の遺産

―この重点戦略以外で、特に重視している政策はありますか。

現在進めている「文化と知」の創造拠点整備事業は、本県にとって重要なプロジェクトと位置づけています。これは、老朽化が進む県立美術館、図書館、文書館の3施設を本県の文化振興の中核として一体的に再整備するものです。一体的な再整備によって相乗効果を発揮させ、利用者にとってより魅力的なサービスを提供していく狙いです。このプロジェクトの背景には、全国で10番目に多い国宝を有し、国・県指定等文化財の総数でも全国11番目の指定数を誇る本県の豊富な歴史文化遺産の集積があります。

―詳しく教えてください。

たとえば、「日本最古の学校」ともいわれる「足利学校」や、「日光東照宮」は本県を代表する歴史遺産であり、数々の歴史文化遺産は県民の誇りにもなっています。日光東照宮の造営にあたっては、全国から優れた技能者がかつての下野国といわれたこの栃木県に集まってきた歴史があります。益子焼などの陶芸や竹工芸などで過去に5人の人間国宝を輩出してきた事実が示す通り、その歴史は優れた伝統工芸技術として現代にも受け継がれています。その歴史こそが、現在全国有数の「ものづくり県」となった本県の土壌となり、「人づくり」を基本に据えた県政運営にも、脈々と受け継がれていると私は感じています。

強みを最大限に活かし、県の持続的発展につなげる

―最後に、今後の県政ビジョンを聞かせてください。

このところ本県は、移住希望地ランキングで3年連続で全国3位に選出されるなど、いま栃木県全体の存在感が高まっていると感じています。特に、避暑地としての人気が高まっている那須地域は、国内外から多くの観光客や移住者を集めています。これらは、「首都圏への近接性」や「豊かな自然」といった本県の優位性に対する評価だと考えています。さらに本県には、多彩な地域資源や産業集積といった資産もあります。これらを最大限に活用した施策展開を図り、本県の活力向上と持続的発展につなげていきたいと考えています。現在、次期プランの策定を進めていますが、策定後はスピード感を持って推進し、「誰もが未来に夢や希望の持てる栃木・豊かさと幸せを実感できる栃木」の実現に全力で取り組んでいきます。