※下記は自治体通信 Vol.67(2025年7月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

人口減少と高齢化は多くの地方自治体における積年の課題であり、それぞれが独自の施策を行い、歯止めをかけようとしている。八幡市(京都府)もそうした自治体のひとつで、現在その陣頭指揮を執っているのが、令和5年に「女性最年少」として市長へ就任した川田氏だ。「ソフト」と「ハード」の両面で施策を進めているという同氏は、具体的にどのような取り組みを行っているのか。川田氏に、施策の詳細と今後のビジョンを聞いた。

人口減少と高齢化に加え、観光面にも課題があった

―市長に就任してから2年目を迎えました。これまでの行政運営を振り返ってください。

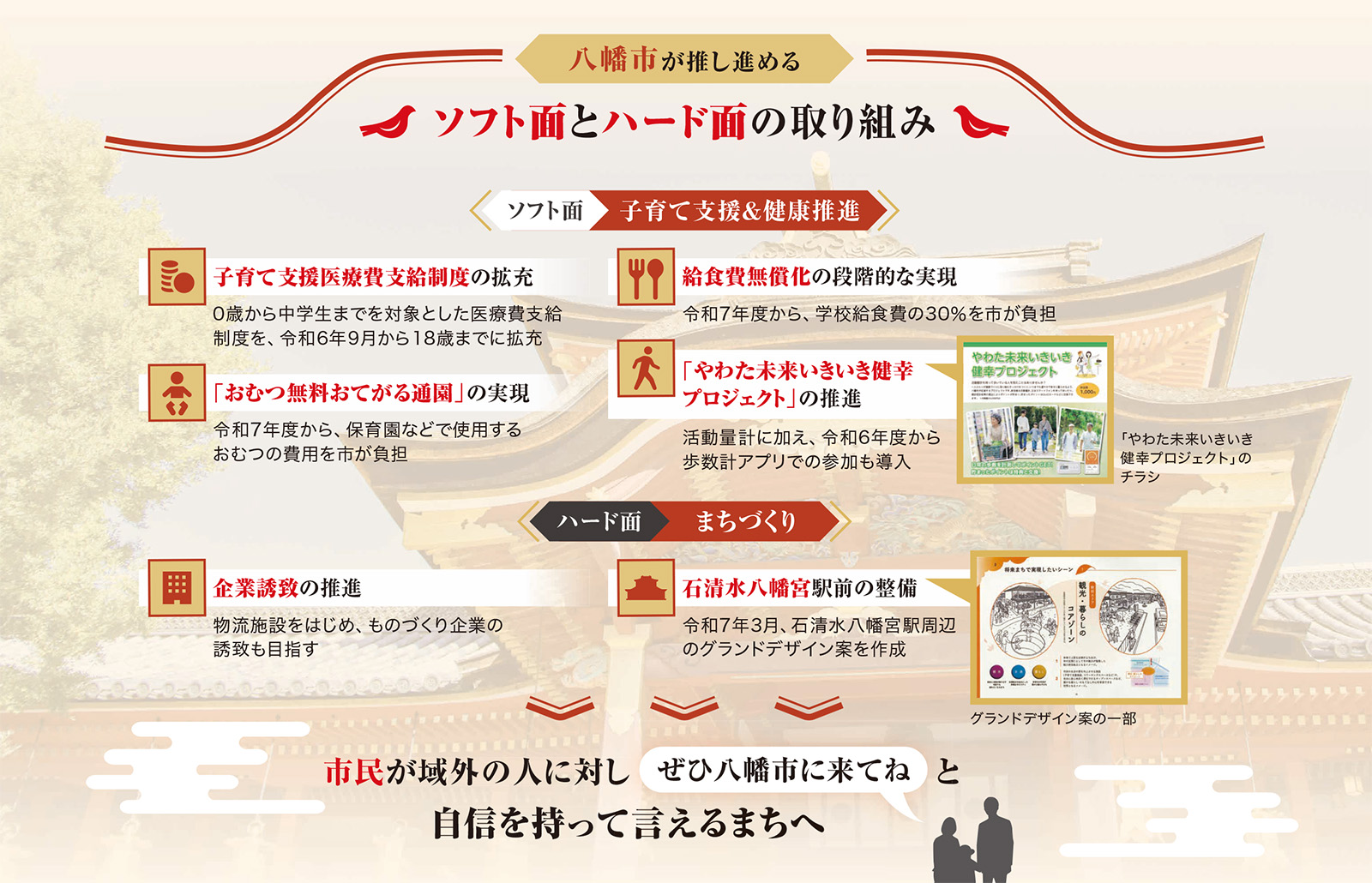

当市の人口は平成7年の約7万6,000人をピークに、現在は約6万8,000人と減少傾向にあるほか、全国平均以上の水準で高齢化が進むなど、厳しい状況にあります。また市域には、石清水八幡宮をはじめとする国宝や文化遺産、春には「桜のトンネル」が名所となっている国営公園「背割堤(せわりてい)」など、観光資源が数多くある一方で、市内における観光客の平均消費額が一人あたり約300円と少なく、経済効果につながっていないというデータが出ています。こうした状況を改善するため、おもに子育て支援、健康推進といった「ソフト面」と、まちづくりといった「ハード面」で施策に取り組んでいます。

―それぞれどのような取り組みを実施しているのでしょう。

まず子育て支援では、子ども医療費無償化の拡充を図っています。当市は、これまで0歳から中学生を対象としていましたが、令和6年9月から18歳までに拡充しました。また、学校給食費の無償化も進めています。すぐ全額無償化するのは財政的に厳しいため、令和6年度は25%、令和7年度から30%と段階的に市が負担しています。さらに、保育園や幼稚園にて「おむつ無料おてがる通園」を令和7年度から開始します。これまでは、保護者がおむつ代を負担し、児童の名前を書いて保育園に持参する必要があるほか、保育士は個々の児童のおむつを管理しなくてはならず、双方の負担になっていました。そこで、当市が事業者に委託する形でおむつ代や納入を負担することにしたのです。これらの施策は、子育て世代の住民から「ありがたい」と期待されています。

―健康推進の取り組みも教えてください。

令和元年度から続く、「やわた未来いきいき健幸プロジェクト」を推進しています。市民の健康づくりを支援するとともに、社会保障費の抑制を目指す事業です。参加費1,000円で活動量計を配布し、日々の歩数などに応じて買い物に利用できるポイントを付与する仕組みです。令和5年度末時点で約5,000人が参加する人気事業で、若い人にも参加してもらえるように、令和6年度から歩数計アプリでの参加も導入しています。

中長期的な視点で、まちづくりに取り組む

―ハード面のまちづくりの施策についても聞かせてください。

まちづくりに関しては、当市の玄関口としての役目をはたしている石清水八幡宮駅前の整備を進めようとしています。歴史・自然・文化といった当市の魅力を観光客に伝え、市内の経済効果につながるようなにぎわいを生み出しつつ、市域への動線を整える。そうすることで、地域活性化や新たな財源確保を目指そうという取り組みです。しかし、駅前には公有地のほか私有地も多く、商業者や交通事業者などさまざまなステークホルダーが存在しており、一概に物事は決められません。そこで、令和6年度から駅周辺の目指すべき将来像を示す「グランドデザイン」の策定を始めました。

―どのように策定を進めているのでしょうか。

まずは駅周辺地域の成り立ちを整理してポテンシャルや課題を抽出し、有識者の意見を聞いたうえで、令和7年3月にグランドデザイン案を作成しました。今後は市民のみなさんからの意見やアイデアなどを反映しつつ、さらにブラッシュアップしていく予定です。この事業は、中長期的にじっくりと進めていきます。

また、まちづくりにおいては、企業誘致にも取り組んでいます。

―具体的に教えてください。

数年後に新名神高速道路の全線開通が控えており、八幡京田辺JCT・ICなどがある当市は高速道路の結節点です。この機会をチャンスととらえ、企業立地優遇制度や企業用地の創出を進めています。現在のところ物流施設としての引き合いがあるので、その誘致を進めつつ、多くの若者の雇用が生まれるような企業、たとえばものづくり企業などの誘致も目指していきたいと思います。

テーマを設定したうえで、タウンミーティングを開催

―施策を進めていくうえで重視していることはありますか。

当然のことかもしれませんが、市民の意見に耳を傾け、しっかりと活かすことです。そのため就任以降、タウンミーティングを積極的に開催しています。「市長との対話会」といったものは意外と仕立てが難しく、人数や場の雰囲気によっては険悪になってしまったり、建設的な意見交換ができなくなったりしてしまうことがあります。そこで毎回、「子育て」「まちづくり」などテーマを設定し、実際どのような施策を市が行っているかを私が市民に説明し、その後で質問を受ける形にしています。使用する資料は、私自身が毎回パワーポイントを使って作成しています。すると、「市はちゃんとやってくれている」というのが市民に伝わり、建設的な意見交換ができるのです。市民にも好評ですので、今後も続けていきます。

「シビックプライド」を、もっと高めていきたい

―今後の行政ビジョンを教えてください。

引き続きソフトとハードの両面で施策を実行し、市民にはっきりと見える形で成果につなげていきたいと考えています。そうすることで、「住まう先」「訪れる先」「働く先」として選ばれ続けるまちを目指していきます。

市長に就任した際、おかげさまで「最年少の女性市長」としてニュースになるなど、全国でも注目されました。その際、八幡市がクローズアップされたことで、うれしく感じた市民も多かったようです。私が八幡市で過ごしていて思うのが、まちの魅力に比べて市民の「シビックプライド」が少し低い傾向にあることです。そのため、市民が域外の人に対し「ぜひ八幡市に来てね」と自信を持って言えるまちにもしていきたいです。その一助になるのなら、私は積極的に目立っていきます。

一方で政策については、「全国初」など、目立つことを目的に立案する必要はないと考えています。「聞く耳」と「柔軟さ」を意識しつつ、市民に納得してもらえる堅実な政策を実現していくことを意識しています。その結果、市長に選ばれた責任を果たしていきます。

%20(1).png)

.png)