※下記は自治体通信 Vol.53(2023年10月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

建物で消費する年間の一次エネルギー*の収支を正味ゼロにすることを目指す「ZEB化」。脱炭素化の機運が高まるなか、省エネ建築の「新標準」として注目されている。公共建築において、このZEB化に取り組む自治体も増えており、葛飾区(東京都)では小学校の校舎を対象にZEB化を進めている。その取り組みでは、空調設備にガス空調(以下、GHP)を採用することで、省エネにとどまらない効果を期待しているという。取り組みの詳細を同区営繕課の作村氏に聞いた。

*一次エネルギー消費量 : 建物の利用に伴う直接的なエネルギー消費量。建築物のエネルギー消費性能を評価する指標の一つ

エネルギー消費量の削減に、空調設備の重要度は高い

―小学校校舎のZEB化に取り組み始めた経緯を教えてください。

葛飾区は令和2年、「ゼロエミッションかつしか宣言」を表明し、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする目標を掲げました。営繕課では、老朽化が進む区立学校を改築する計画を進めており、令和2年に改築設計が決まった水元小学校から省エネを図る方針を固めました。将来「ゼロエミッション」を目指すとなると、建物の省エネにも目標設定が必要となります。そこで着目したのが、省エネ建築の新標準として国が推奨し「建物で消費する年間の一次エネルギー収支を正味0以下にする」という高い目標を定めたZEB*でした。そこから同校で、将来的なZEB化を見すえた省エネ対策の検討を進めていきました。

―検討はどのように進めていったのでしょう。

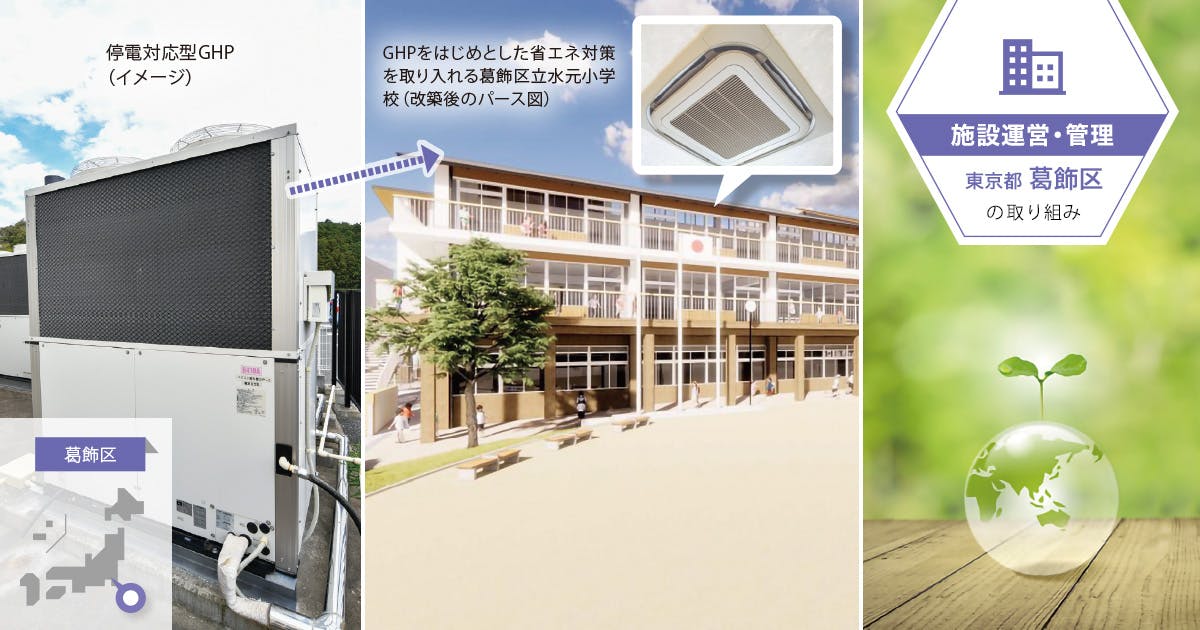

校舎の使用実態に関する学校教職員へのヒアリング・意見交換や、民間オフィス視察を含む事例学習を行い、校舎に備えるべき機能の要件整理をしました。理論上の設備性能だけで省エネ目標を達成するのは難しいため、業務実態を踏まえたうえでの検討を進めていきました。その際にカギとなったのは、建物の利便性や快適さにかかわり、校舎のエネルギー消費量で大きな割合を占める空調設備です。そこで我々は、建物の外皮性能や断熱性能を高めて空調負荷を抑える、複合的な省エネ対策を決めていきました。空調自体は、体育館に停電対応型GHPを、普通教室・特別教室に通常のGHPをそれぞれ採用しました。

―各種GHPの採用を決めた理由を聞かせてください。

1つ目は、ガスを使って契約電力を減らすことで、ランニングコストを抑制できることです。2つ目は、停電対応型のGHPであれば、都市ガスの供給が継続している限り、停電時でも空調、照明、コンセントの稼働を続けられ、BCP対策にも寄与することです。GHPには、経済性と地域の防災力強化とZEB化を同時に図れる点にメリットを感じています。

*ZEBはエネルギー消費量の削減率によって4段階のランクに分かれるが、それらをまとめて「ZEB」と称することもある

ZEB化の方針が正式決定

―今後、どのような方針でZEB化を推進していきますか。

水元小学校では、空調や照明などの設備による電力使用量を計測して「見える化」するBEMS*などにより、建物の運用開始後も引き続き省エネを図っていきます。また当区では令和3年、公共建築を新築・改築する際は設計段階からZEB化を目指す方針を正式に決定しました。水元小学校のZEB化で得た知見を活かし、今後もGHPの活用を有力な選択肢にして、「学校」「避難場所」として建物が備えるべき機能と、省エネ性能の向上を両立した新築・改築を行っていきます。

*BEMS :「Building Energy Management System」の略。ビルエネルギー管理システム

―公共建築のZEB化を検討する自治体は増えていますか。

はい。脱炭素化の取り組みの手本を目に見える形で民間に示せる観点から、「公共建築でこそZEB化を進めるべき」と考える自治体は増えています。ただし、公共建築は多くの人が長年使用するものであるため、使う人が快適に過ごせることはもちろん、ライフサイクルコストを考えた経済性や、災害時のレジリエンスを高める防災性も重要な視点です。そこで当社では、その有力な選択肢として、ガスを活用したZEB化を支援します。

―詳しく聞かせてください。

たとえばGHPには、電気式と比べてランニングコストを抑えられる点や、停電時のBCP対策になる点などのメリットがあります。暖房の立ち上がりが速い点は、児童生徒による教室移動が多い学校にとってメリットになるでしょう。その前提となり、ZEB化に向けて重要になる省エネ性能も、空調の運転効率を高める「ペアマルチ化*」によって大きく向上させることができます。ペアマルチ化を行えば、室外機1台当たりの運転時間が減るため、設備の長寿命化にもつながります。

―自治体に対する今後の支援方針を聞かせてください。

当社ではGHPのほか、発電時の排熱を利用することで空調・給湯用エネルギーの削減につなげるコージェネレーションシステムなどの提案も可能です。今後も、ガスを中心とした幅広いエネルギー利用に関する提案を通じ、自治体の省エネ・省コストを支援していきます。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

*ペアマルチ化 : 室外機の複数の冷媒系統を同一の系統に統合することで、運転負荷率を高め、室外機の総運転時間を抑制できる技術

| 設立 | 平成27年4月 |

|---|---|

| 資本金 | 100億円 |

| 売上高 | 2,188億円(令和4年3月期、連結) |

| 従業員数 | 2,167人(令和5年4月1日現在、連結) |

| 事業内容 | ガス・電気営業およびオンサイト・エネルギーサービス(再生可能エネルギー含む)事業など |

| URL |