※下記は自治体通信 Vol.51(2023年7月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

政府による「2050年カーボンニュートラル宣言」を受けて、自治体レベルでも太陽光発電や省エネ設備の導入といった「ハード面」での脱炭素施策を推進するケースが増えている。そうしたなか、アプリを用いた市民参加型の脱炭素施策を進めているのが、入間市(埼玉県)だ。同市長の杉島氏は、「脱炭素の取り組みを、市民一人ひとりの行動変容を通じて日常的に広げる」と意気込みを語る。アプリを活用した脱炭素施策とはどのようなものか。同氏に聞いた。

「豊かさを犠牲に」という、環境施策の先入観を転換する

―入間市が新たな脱炭素施策に取り組んだ経緯を教えてください。

当市は令和4年5月に内閣府により「SDGs未来都市」に選定されたこともあり、官民連携による脱炭素施策に力を入れてきました。そこで大切にしてきたのは、いかに市民に参画してもらい、実際の行動変容につなげてもらうかという視点でした。環境省のデータでは、9割の国民が脱炭素に関心をもつものの、行動に移している人は3割に過ぎないと言いますから。

また、当市においては、脱炭素施策の最終的な目的を「ウェルビーイングなまちづくり」に置いているため、環境に配慮することが苦痛であってはならないという想いもありました。「豊かさを犠牲にするもの」という環境施策の先入観を転換したかったのです。そこで、経済産業省関東経済産業局の事業として、我々の課題感を解決できる提案を全国のスタートアップから募り、採択したのがスタジオスポビーが開発したエコライフアプリ『SPOBY』でした。

―評価ポイントはなんでしたか。

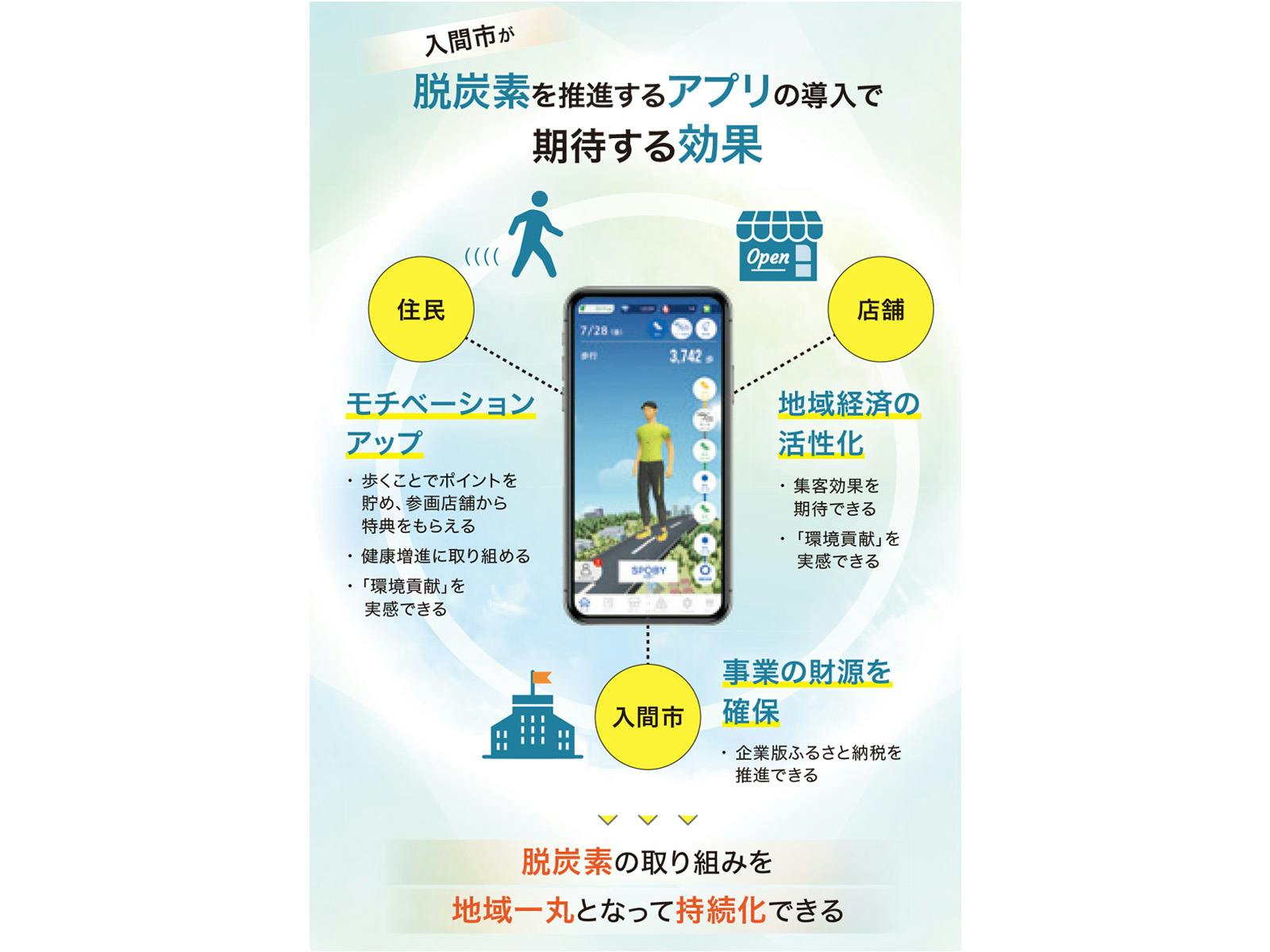

「楽しく取り組めるか」「市民を広く巻き込めるか」「効果を『見える化』できるか」の3点を評価軸に据えたのですが、まさにドンピシャの提案でした。『SPOBY』は、人の移動手段を従来の自動車や電車、バスから、徒歩や自転車へと置き換えることで削減されるCO₂をスコア化してくれるアプリです。市民は、このスコアに応じて地元事業者から提供される特典を得られるだけでなく、楽しみながら健康も増進できます。また、参画する事業者にとっては集客ツールにもなり、地域経済の活性化にもつながるという画期的な仕組みです。そこで当市では、『サスティナブルウォークいるまいる』として、令和5年1月から3月まで実証実験を行いました。

実証実験に624人が参加、大きな成果も確認

―結果はいかがでしたか。

市民624人が参加し、2ヵ月間で2トンのCO₂排出量を削減できました。これはエアコン7912時間ぶんに相当する量です。参加した市民からは、「歩くのが楽しくなった」「一駅ぶんは歩くようになった」といった声が聞かれ、楽しく日常的な行動変容へとつながっている実態がわかりました。これらの効果を受け、令和5年5月からは正式に事業化しています。今後は、企業版ふるさと納税の対象事業とし、理念に共感してくれる企業を募り、市の支出を抑えながら施策の持続可能性を高めることも進めています。また、『SPOBY』を通じて得られる人流データを、行政施策や民間事業者のマーケティングなどに応用する発展的な活用法も模索していきます。

―脱炭素に取り組む自治体にとって課題はなんですか。

いかに住民を巻き込み、行動変容を促せるかが課題です。自治体の環境施策では、太陽光発電や省エネ設備の導入といったインフラ系の施策が多く見られます。しかし、国の統計では、運輸部門と家庭部門で産業部門に匹敵するCO₂排出量が発生しており、この2つは住民生活が大きくかかわっている部門です。そのため、住民の行動変容なくして、自治体の環境施策は真に意味ある施策にはなりません。

―どうすればよいのでしょう。

住民にとってもっとも実行へのハードルが低いといえる「移動」から、行動変容を促す仕組みづくりが効果的です。そこで当社が提案しているのが、エコライフアプリ『SPOBY』の活用です。このアプリは「簡単」で「ベネフィット」があり、「エンタメ性」があって楽しめることを開発コンセプトに掲げています。「気づけば環境配慮行動がとれており、それが習慣になっていた」という状態を理想としています。単なる歩数計アプリとは違い、人の移動をトラッキングし、従来の移動手段と仮想ルートで発生していたはずのCO₂排出量を算出するもので、これは当社が特許を有する独自技術となっています。

―今後の自治体への支援方針を聞かせてください。

住民や地元事業者を巻き込む『SPOBY』のエコシステムへの評価を背景に、今年度中に30自治体の導入を見込んでいます。関係者間の協働を潤滑にする『SPOBY』で、自治体の脱炭素施策を後押ししていきます。

| 設立 | 平成29年2月 |

|---|---|

| 資本金 | 2億2,750万円 |

| 従業員数 | 12人 |

| 事業内容 | 脱炭素推進・健康増進・地方創生事業 |

| URL |