.png&w=640&q=75)

※下記は自治体通信 Vol.52(2023年9月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

各市町村などが運営する水道事業体の経営基盤強化を目的に、都道府県では水道事業の広域連携に向けた取り組みが進められている。たとえば滋賀県では、県下の水道事業体を結ぶデータ連携基盤の整備事業に着手した。この事業で中心的役割を担う大津市の山本氏は、「『全県1水道』の第一歩となる重要な取り組み」と語る。どのような方法でデータ連携基盤を整備しているのか。同市の石村氏を交えて聞いた。

「安全性の高い水を安価に」が、今後は難しくなる懸念

―大津市の水道事業を取り巻く状況を教えてください。

山本 全国の自治体の水道事業も同様の課題を抱えていると思いますが、当市も「これまでのように、安全性の高い水を安価に供給することは難しくなるのではないか」という危機感を持っています。というのも、給水収益は人口減少の影響で年々減る一方ですが、戦後に整備された給水管などは老朽化が進み、更新対象となる設備は急増している状況にあるからです。その影響で、当市でも水道事業の経営が厳しさを増していますが、特に人口規模の小さな自治体では経営難の顕在化から、水道料金の値上げなどに踏み切っている例もあるようです。

石村 それに加えて、当市では水道事業に携わる技術系職員の人材不足も課題となっています。これも、多くの事業体に共通した課題のようで、ある自治体では、事務系職員が配水池の管理業務を急きょ担当せざるを得ず、専門的知識が必要なタンクの圧力調整などに大変苦労していると聞きました。

―大津市では、どのような対策を行っているのでしょう。

石村 経営の効率化に向けた検討を進めています。たとえば、給水人口の規模に合わせて施設を縮小する「ダウンサイジング」の取り組みです。市内に6ヵ所あった浄水場をすでに1ヵ所閉鎖しており、令和14年度までに3ヵ所に集約する計画を立てています。そうした効率化に向けた取り組みは、1つの水道事業体だけで考えると限界があるため、周辺の水道事業体と協働で水道事業を行う「広域連携」の検討も同時に進めています。

山本 国も都道府県に対し、広域連携の旗振り役になることを求めており、滋賀県では令和4年12月、「水道広域化推進プラン」を策定しています。そこでは、「水道情報活用システム*」を導入し、将来的な「全県1水道」の方針が描かれています。具体的には、水道事業体同士で、「資機材の共同購入」「施設の共同利用」「人材育成」などを検討していくことのほか、水道事業にまつわるシステムの共同利用も明記されています。私たちはこの「システムの共同利用」の部分に着手しています。

*水道情報活用システム : 水道事業体などが有する水道に関するデータを、横断的かつ柔軟に利活用できる仕組み

「システムの共同利用」には、難しい事情も

―「システムの共同利用」とは、具体的にどのようなことですか。

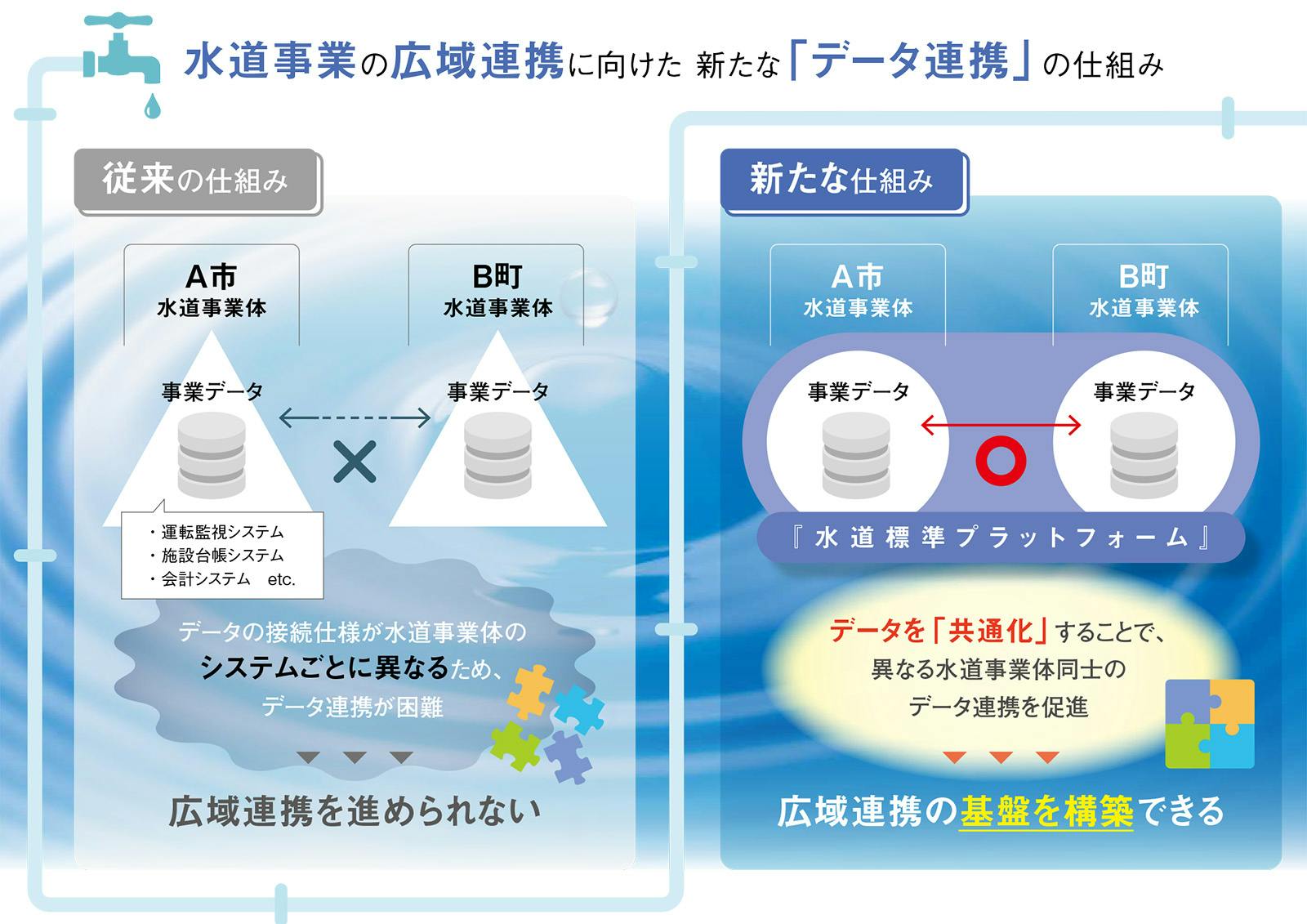

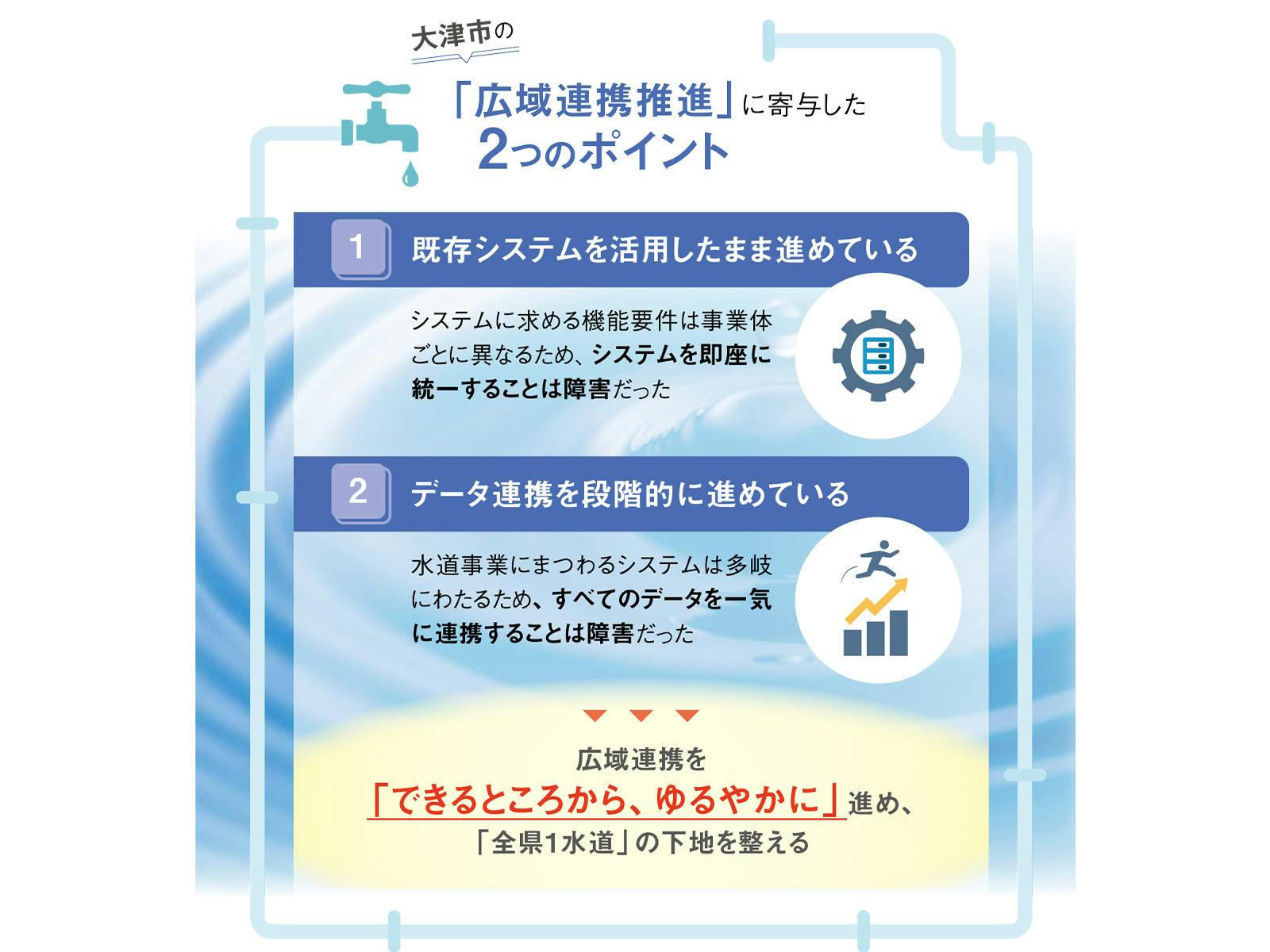

山本 水道事業には、「運転監視システム」「施設台帳システム」「積算システム」「会計システム」などさまざまなシステムが混在しており、各水道事業体は利用しているシステムごとに情報やデータを個別管理しています。データの接続仕様はシステムごとに異なるため、広域連携による水道事業推進のためにはシステムの共同利用は不可欠であり、「全県1水道」の第一歩となる重要な取り組みだと位置づけられています。しかし、水道事業体ごとにシステムに求める機能要件には違いがあるため、そのすべてを網羅するシステムを構築するにはコストが跳ね上がってしまいます。また、システムの更新時期も水道事業体ごとに異なることから、システムの共同利用を一斉に行うことは難しいという事情もあります。

―そうしたなかで、現在どのように進めているのでしょう。

山本 『水道標準プラットフォーム』という、クラウド型のデータ連携基盤を活用しています。これは簡単に言えば、それぞれの水道事業体が個別管理しているデータを「共通化」できるプラットフォームです。データを共通化することで、異なるシステムを使っている水道事業体同士でも、データ連携を促進できるといった仕組みです。それぞれが使っているシステムとこのプラットフォームをつなぎ、データを1ヵ所のサーバに集めることでデータの共通化が可能になるイメージです。

石村 『水道標準プラットフォーム』は、水道事業のデータを一元的に管理できる基盤として、厚生労働省と経済産業省、新エネルギー・産業技術総合開発機構が策定した「標準仕様書」に則ったプラットフォームです。滋賀県では、JECCというシステム会社が開発したものを使っています。私たちが、ある意味で難題の「システムの共同利用」に取り組むことができているのは、この『水道標準プラットフォーム』が持つ「できるところから取り組める」という特徴のおかげだと考えています。

―どういうことでしょう。

山本 滋賀県の「水道広域化推進プラン」では、広域連携を進めるうえでのキーワードとして「ゆるやかな広域連携」を掲げています。生活に不可欠なライフラインの運営を長期間、個別に行ってきた水道事業体同士の連携を進めるにあたっては、従来のシステムをガラリと変えるような手法だと、運営に支障を来しかねません。その点、既存のシステムを活用しながら「システムの共同化」を進められる『水道標準プラットフォーム』は、運営に支障を来す心配がなく、ゆるやかに連携を推進できる基盤と考えています。

石村 水道事業にまつわる数あるシステムのなかでも、私たちはいま「会計システム」の共同利用に取り組んでいます。ここには、「水道広域化推進プラン」の発表前から、当市が中心となり各自治体の枠を越えた会計分野の業務連携を、独自に検討していたという背景があります。そうした下地があるからこそ、実際に水道会計システムの共同利用に向けた取り組みを推進できていると言えます。そのほかの水道関連システムも、まずは担当部署同士の下地を整えることで、『水道標準プラットフォーム』を段階的に活用できるようになると思います。このアプローチも、『水道標準プラットフォーム』に拡張性が備わっているからこそ可能なものであり、「できるところから取り組める」という特徴の賜物です。

「国家レベルの施策」を、着実に推進する

―今後の方針を教えてください。

石村 滋賀県における水道事業の広域連携に向けた取り組みは、まさにいま始まったばかりと言えます。私たちはまず、着手しやすかった会計システムの共同利用に向けた取り組みから始めましたが、令和11年度までには、県下の水道事業体すべての同意を得て、会計システムの共同利用の開始を目指しています。

山本 「全県1水道」は、いつ実現するのかは現段階では未定であり、長い道のりになると思います。ただ、必ず実現しなければならない国家レベルの施策だと考えています。だからこそ、できるところから取り組める『水道標準プラットフォーム』を活用して着実に推進していくことこそ、いまやるべき最善の取り組みだと考えています。

―水道事業の広域連携に向けて、大切なことはなんでしょう。

石﨑 まずは、各水道事業体が管理しているデータを連携させ、一元管理できる仕組みの構築が必須です。しかし、各水道事業体が運用するシステムを切り替え、統一・一元化することはハードルが高いです。かといって、各水道事業体が使っているシステムはそのままに、データを連携させようとすれば、異なる「型」のデータを統一させるためにデータのプログラムを変更する必要があるので、その時間と手間は膨大になります。

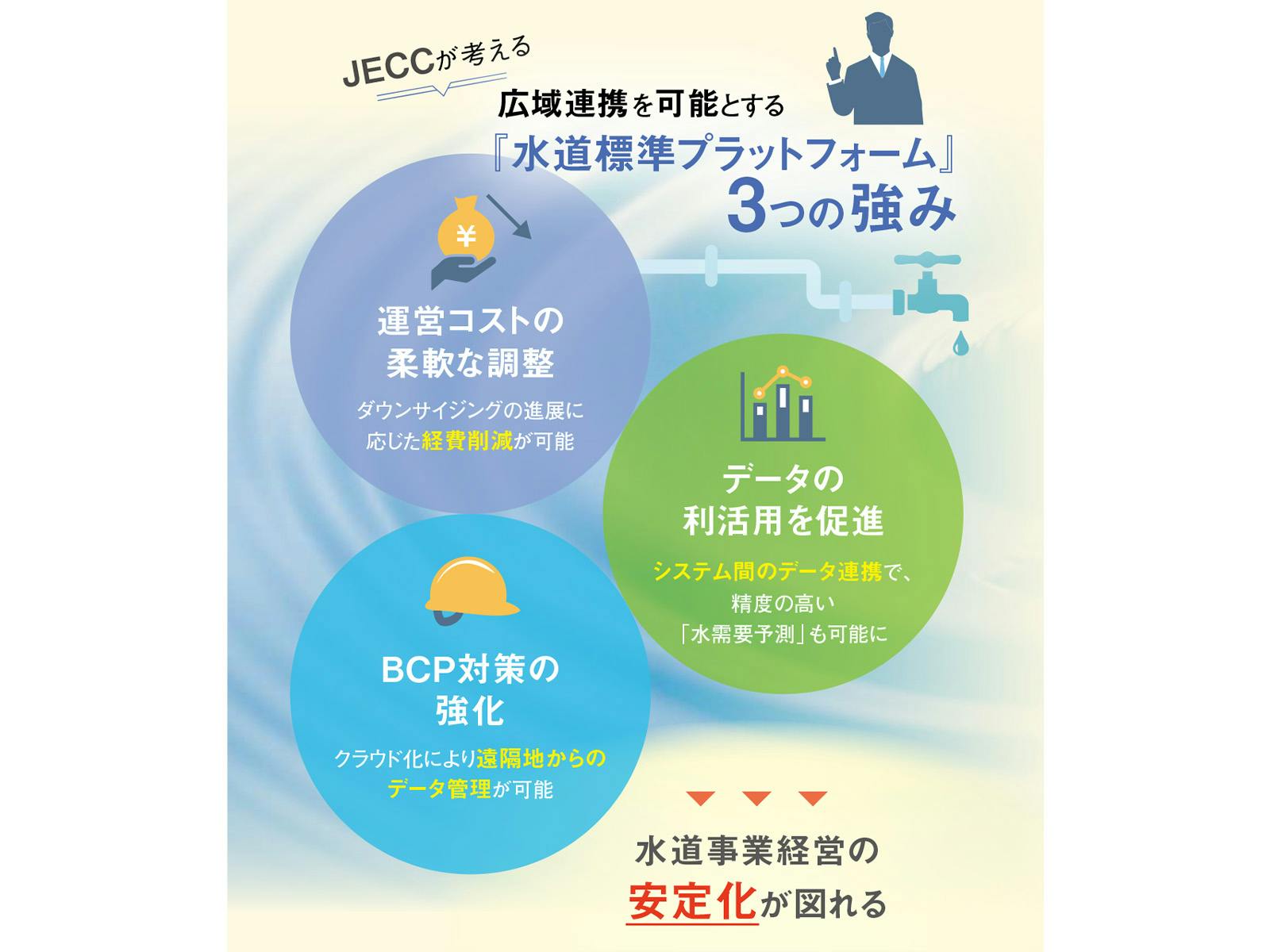

綾部 その膨大な時間と手間を省き、データ連携できる仕組みとして当社が開発したのが、『水道標準プラットフォーム』です。厚生労働省と経済産業省の実証事業により作成・公表された「水道情報活用システムの標準仕様」に基づき、経済産業省の補助事業の支援を受けて開発しました。データの「型」を標準化することで、事業者やシステムの連携・統一を可能とします。各都道府県が公表している「広域化推進プラン」でも、滋賀県のように「水道情報活用システム」の導入や「事業者間のシステム共同化」の検討を掲げている例が複数あります。「水道情報活用システム」の中核をなす『水道標準プラットフォーム』は、水道事業体の実情に応じ、段階的に無理なくデータ連携を進められる点が評価されています。また、このプラットフォームが持つ、水道事業の安定化に資する特徴も高く評価されています。

―それはどういう特徴でしょう。

綾部 拡張性に優れているという特徴です。たとえば広域連携によって実現する「ダウンサイジング」にあわせ、その都度各種の運営システムを構築できるため、プラットフォームの運営コストを最適に抑えられます。また、あらゆるデータを連携できるため、たとえば水道施設台帳のシステムデータと水道施設の運転監視データを連携させ、水需要を1日ごとに予測するといった運用もできます。そのほか、クラウド型であることから遠隔地からのデータ管理が可能で、BCP対策も強化できます。

石﨑 これらの特徴を前面に、規模の大小を問わず検討されている水道事業体のデータ連携を支援し、水道事業の広域化に貢献していきます。ぜひ当社にご相談ください。

.png&w=640&q=75)

| 設立 | 昭和36年8月 |

|---|---|

| 資本金 | 657億円 |

| 売上高 | 3,129億円(令和4年度) |

| 従業員数 | 340人(令和4年度末現在) |

| 事業内容 | 電子計算機および関連装置、ソフトウェア、通信機器および関連装置、その他各種動産の賃貸借、割賦販売、売買ならびにその代理・仲介など |

| URL |